Для регулирования рынка труда существует Государственная система управления трудовыми ресурсами.

Государственная система управления трудовыми ресурсами Российской Федерации включает совокупность органов законодательной, исполнительной и судебной власти, централизованно регулирующих основные социально-экономические отношения в стране, методы управления и механизм их использования.

Основными задачами государственной системы управления трудовыми ресурсами являются: принятие законов, контроль за их исполнением, выработка и реализация политики и рекомендаций в области социально-трудовых отношений в стране, охватывающих вопросы оплаты и мотивации труда, регулирования занятости и миграции населения, трудового законодательства, уровня жизни и условий труда.

В условиях развития рыночной экономики государственное регулирование социально-экономических отношений носит ограниченный характер и в основном касается вопросов трудового законодательства, занятости, оценки уровня жизни.

Законодательная власть осуществляет принятие законов, содержащих обязательные правила поведения, в том числе в области социально-трудовых отношений. Она представлена Федеральным Собранием в лице двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.

Федеральные законы в области трудового законодательства принимаются Государственной Думой. Совет Федерации не наделен правом принимать законы, но он правомочен одобрять или отклонять федеральные законы, принятые Госдумой.

Значительную роль в осуществлении парламентского контроля играют комитеты и комиссии палат. Эти органы способствуют эффективной деятельности парламента через подготовку, экспертизу, обоснование законов и других нормативных документов. В Совете Федерации и Госдуме созданы комитеты, в компетенцию которых входят вопросы регулирования социально-трудовых отношений.

Органы исполнительной власти осуществляют исполнение законов, на них возлагается исполнительно-распорядительная деятельность. Исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации, формируемое Президентом.

В сфере управления экономикой правительство разрабатывает федеральный бюджет, программы экономического развития. В сфере социальной политики – программы социального развития и др. Правительство формирует федеральные и отраслевые министерства, ведомства, в их числе Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Основными задачами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации являются:

• выработка политики в сфере здравоохранения и социальной сфере;

• координация всей работы в социально-трудовой сфере в стране;

• разработка основных направлений социальной политики правительства;

• подготовка рекомендаций по регулированию уровня жизни и доходов населения;

• формирование правовой и нормативной базы регулирования социально-трудовых отношений;

• участие в заключении генерального и отраслевых (тарифных) соглашений;

• регулирование рынка труда, занятости населения и др.

Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации подчиняется ряд организаций, ведущих научную, методическую, практическую деятельность в области охраны труда, типовых норм труда, организации и нормирования труда, порядка регистрации безработных граждан и по другим направлениям управления трудовыми ресурсами.

Ведущим подведомственным органом исполнительной власти является Федеральная служба по труду и занятости.

Основными функциями Федеральной службы по труду и занятости являются:

• контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о занятости населения;

• организация и оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров;

• содействие гражданам в поиске подходящей работы;

• подбор работодателям необходимых работников;

• бесплатная консультация, бесплатное предоставление информации и услуг, которые связаны с информационной ориентацией в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, возможности профессионального обучения;

• профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан, психологическая поддержка;

• обеспечение социальной поддержки;

• направление граждан на общественные работы, а также их временное трудоустройство;

• осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Судебную власть по контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства представляют суды: Конституционный, Верховный, Высший Арбитражный, федеральные суды, а также Министерство юстиции.

Министерство юстиции РФ обеспечивает реализацию государственной политики, в том числе в социально-трудовой области. Его задачами являются:

• участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности Президента РФ и Правительства РФ (проводит экспертизу законов, разрабатывает проекты нормативных актов);

• государственная регистрация нормативных актов центральных органов федеральной исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан;

• организация и развитие системы юридических услуг в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан;

• повышение квалификации кадров учреждений и организаций юстиции;

• участие в правовом просвещении граждан.

В решении ряда социально-трудовых проблем важную роль играют также различные организации профсоюзов (при заключении коллективных договоров, генерального и отраслевых (тарифных) соглашений и др.).

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы РФ обеспечивается посредством:

• единства основных квалификационных требований к должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы;

• единства ограничений обязательств при прохождении муниципальной службы и государственной гражданской службы;

• единства требований в подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих;

• учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы.

Многие вопросы управления трудовыми ресурсами рассматриваются с учетом международных соглашений, конвенций и других документов в области труда, которые обязательны для государств – членов Международной организации труда (МОТ), каковым является Россия.

1.3. Организация управления персоналом

Начиная с 1991 года Россия осуществляет программу реформ по переходу к социально ориентированной рыночной экономике, свободному предпринимательству, новой модели трудовых отношений. Научный подход к формированию управления персоналом предполагает необходимость учета требований физиологии и психологии к организации трудовой деятельности работающих. Знания основ психологии и физиологии труда необходимы уже при организации набора и приема сотрудников, проведении трудовой экспертизы, профессионального отбора, профессиональной ориентации.

Каждый человек обладает различной степенью способности или неспособности к тому или иному виду деятельности. Опыт развитых стран свидетельствует о необходимости и целесообразности создания развитой общегосударственной системы профориентации начиная со школьной скамьи, о необходимости связывающего звена между образованием и производством.

Опираясь на основные положения психофизиологического труда, в каждой организации разрабатывается рациональный режим труда и отдыха.

Одна из важных задач организации – установить оптимальную интенсивность труда, при которой от работающих требуются физиологические затраты, не выходящие за пределы, угрожающие их здоровью.

Особую тревогу вызывают неблагоприятные условия труда работников. Для выживания в сложных условиях организации сокращают расходы, предназначенные для улучшения условий труда, а работники из-за боязни потерять работу соглашаются на работу в неблагоприятных условиях.

Ученые предложили "Гигиеническую классификацию труда", опираясь на которую в организации проводится аттестация рабочих мест, с помощью балльной оценки рассчитывается интегральный показатель условий труда и устанавливаются размеры необходимых компенсаций за неблагоприятные условия труда.

Научный подход к формированию и функционированию системы управления персоналом наряду с психофизиологическими проблемами предполагает решение социальных проблем. Методической основой для исследования этих проблем и выработки рекомендаций по их реализации служит социология труда. Она изучает трудовую деятельность как социальный процесс, исследует социальные факторы, повышающие эффективность труда, влияние технико-технологических и социальных условий на отношение к труду.

В условиях рыночной экономики особую роль приобретают исследования, направленные на поиск путей оптимальной реализации трудового потенциала работника.

В качестве одного из главных направлений в работе по повышению содержательности и привлекательности труда социология рассматривает развитие коллективных форм организации труда, передачу первичным трудовым коллективам функций оперативного планирования и управления, определения численности и расстановки персонала.

В любом трудовом процессе происходит соединение двух факторов производства: личностного и общественного.

Управление персоналом рассматривают как организационно-экономический механизм подчинения и использования наемного труда в системе хозяйствования.

Переход к политике управления персоналом в современных условиях связан с формированием новой нормативной культуры, ориентированной на человека и предусматривающей максимальную вовлеченность работников в дела организации и самодисциплины.

Вопросы для самоконтроля

1. Какими основными показателями оцениваются результаты труда персонала? Что включает в себя система трудовых показателей ?

2. Как осуществляются анализ и оценка выполняемой работы? Какую роль они играют в управлении персоналом?

3. Как рассматривается труд в настоящее время?

4. Что понимается под полной занятостью населения?

5. Перечислите показатели, отражающие занятость населения.

6. Перечислите особенности рынка труда, отличающие его от рынков обычных товаров.

7. Что включает в себя Государственная система управления трудовыми ресурсами в России?

8. Каковы основные задачи Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации?

9. Что изучает социология труда?

10. Каков научный подход к формированию и функционированию системы управления персоналом?

2 . СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Понятия, цели и принципы системы управления персоналом

Персонал организации – это сотрудники организации, работающие по найму и обладающие определенными профессиональными и качественными характеристиками.

Существенным признаком персонала организации является оформление трудового договора с работодателем.

С практической точки зрения персонал организации представляет собой важнейший ресурс организации.

В теории менеджмента персонал организации рассматривается в качестве ее социальной системы.

Ведущая роль в обеспечении выполнения стратегических целей организации принадлежит персоналу организации. Требования, предъявляемые по реализации целей для достижения тех или иных экономических результатов, способность решать и выполнять стратегические задачи по развитию организации и повышению ее конкурентоспособности, прямо связаны с уровнем самоорганизации системы.

Социальная система организации закономерно разделяется на две основные подсистемы: управляющую и управляемую.

Рассмотрим классификацию персонала по категориям. Дадим определение персонала, человеческих ресурсов, трудового потенциала работника.

Персонал – это личный состав организации, включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев.

Человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека.

Трудовой потенциал работника – это совокупность физических и духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда.

Численность персонала организации зависит от характера, масштаба, сложности, трудоемкости производственных и управленческих процессов, степени их механизации, автоматизации, компьютеризации.

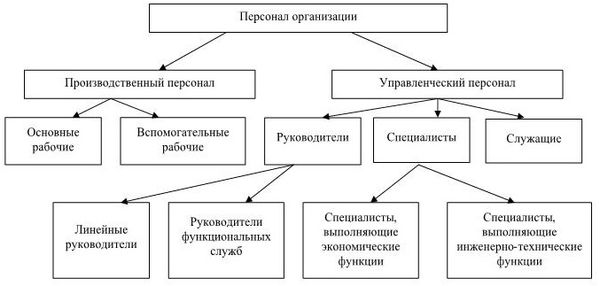

Персонал организации подразделяют на управленческий и производственный (рис. 2).

Рис. 2. Структура персонала организации по категориям

Управленческий персонал – часть персонала организации, выполняющая общие функции управления: планирование, организацию, мотивацию и контроль.

Производственный персонал занят непосредственно на производстве и участвует в осуществлении технологического процесса.

По характеру трудовых функций персонал подразделяется на рабочих, руководителей, специалистов и служащих.

В зависимости от уровня управления руководители бывают линейные и функциональные. Линейные возглавляют организацию в целом или ее подразделения. Функциональные руководители возглавляют отделы, службы, бюро и т. д.

Линейный руководитель осуществляет непосредственное руководство людьми и производственной деятельностью. Он является связывающим звеном между руководством организации, которое разрабатывает стратегические задачи управления, и непосредственными исполнителями, которые реализуют эти решения. Правильный подбор линейного руководителя имеет особое значение. Линейный руководитель обязательно должен иметь профессиональную подготовку и опыт деятельности.

Специалисты – лица, осуществляющие экономические, инженерно-технические, юридические и другие функции. Специалисты имеют высшее или среднее специальное образование.

Служащие осуществляют подготовку и оформление документов, учет, контроль, хозяйственное обслуживание.

Квалификационные требования к служащим: среднее профессиональное образование или среднее полное образование, с подготовкой по специальной программе в течение одного или нескольких месяцев.

Работники подразделяются по профессиям, специальностям и квалификации.

Профессия представляет вид трудовой деятельности, требующий для выполнения задач специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретаемых в СПТУ или ПТУ.

Специальность – это одно из направлений профессии (токарь-настройщик, слесарь по ремонту оборудования и т. д.).

Квалификация работника определяется уровнем специальных знаний, практических навыков и характеризует степень сложности выполняемых работ. Уровень квалификации оценивается разрядами, которые устанавливаются по тарифно-квалификационным справочникам.

Квалификацию работников по статусу в занятости определяют так:

• наемные работники, заключившие трудовой договор об условиях трудовой деятельности, за которую они получают плату наличными деньгами или натурой. К ним относятся лица, избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;

• работники, занятые индивидуальной деятельностью, приносящей им доход, но не использующие труд наемных работников;

• работодатели – собственники организаций, которые свои функции могут делегировать наемному менеджеру;

• неоплачиваемые работники семейных предприятий;

• члены коллективных организаций (кооперативов, колхозов и т. д.);

• лица, не поддающиеся квалификации по статусу.

Наемные работники подразделяются на гражданское население и военнослужащих.

По длительности найма их подразделяют на постоянных работников; временных и сезонных.

Работа имеет квалификацию: основную; дополнительную; и неполную видимую занятость.

Основная работа – та, на которой у администрации находится трудовая книжка работника.

Для более полной классификации персонала необходимо рассматривать:

• профессиональную структуру;

• квалификационную структуру;

• половозрастную структуру;

• структуру персонала по стажу;

• структуру персонала по уровню образования.

Все это в совокупности можно понимать как трудовой потенциал организации, который зависит от принципов управления персоналом.

Принципы управления персоналом – это фундаментальные основы управления.

Важнейшими принципами управления персоналом являются:

• системность;

• демократизация;

• индивидуализация;

• информатизация;

• достижение поставленных целей перед организацией;

• подбор работников с учетом их психологической совместимости;

• учет пожеланий сотрудников при выборе форм и методов их переподготовки и повышения квалификации.

Принцип системности в работе с персоналом предполагает, что управление персоналом в организации должно:

• охватывать не отдельные категории работающих, а весь состав персонала;

• решать не одномоментные задачи, а непрерывно возникающие проблемы в деятельности работника: от его приема на работу, в период продвижения по службе и до его последнего дня работы в организации;

• использовать разные методы, средства, приемы работы с персоналом, а не случайно принятое под влиянием настроения решение.

Принцип демократизации работы с персоналом означает:

• демократичность в методах управления и стиле руководства;

• участие в оценке каждого работника коллектива того подразделения, в котором он работает;

• регулярное выявление мнения сотрудников по важнейшим проблемам деятельности организации и учет этого мнения при разработке мероприятий по решению данных проблем;

• внедрение нововведений с согласия персонала организации;

• партисипативное управление, т. е. вовлечение в процесс управления организацией рядовых сотрудников через их участие в кружках качества, общественных бюро экономического анализа и др.;

• повышение информированности работников о результатах и перспективах производственно-хозяйственной деятельности организации.

Принцип индивидуализации работы с персоналом реализуется:

• в индивидуальном планировании профессионального и должностного роста работников;

• индивидуальном подходе к мотивации труда исполнителей;