– Если надо, у нас посадят за что угодно! Все зависит от обстоятельств. Для следственного комитета при прокуратуре против вашего брата улик достаточно.

– Тогда зачем я вам понадобился?

– Вы ведь собирались в Москву? Узнайте, кто написал прокламацию. Соберите рукописи. Узнайте, что действительно произошло в храме. Обращался ли ваш брат в компанию "Форвард"? Поговорите с ним о нашем разговоре.

– Смысл? Если, вы говорите, что рукопись можно трактовать, как мотив?

– Рукописи и призывы это дело прокуратуры. Не хочется, чтобы ваш брат оказался замешан во что-то более серьезное.

Андрей вопросительно посмотрел на разведчика.

– Вы, очевидно, не дочитали? – Полукаров снова извлек распечатку и поискал глазами: – Ага! Вот! Отрывок из другого черновика. Поэтому вы упустили, – пробормотал он и зачитал вслух: – "В мировой истории физическое устранение политической фигуры нередко было единственным решением вопроса. Казни королей или расстрел царской семьи, убийство политических противников диктаторами или их собственная смерть – меняли ход истории. В нынешних условиях, когда авторитарный политик завел Россию в нравственный и политический тупик, нет иного выхода, кроме его физического устранения. Сделать это могут люди, обладающими волей и мужеством. Тогда это не насилие, а избавление. То есть промысел Божий!"

Разведчик сложил бумаги. Андрей молчал.

– Хорошо, что здесь не названы имена. В таком виде это болтовня. Но спецслужбы любого государства в подобных обстоятельствах обязаны проверить информацию. Если в церкви готовился теракт или в записях обнаружат призывы к насильственной смене власти и убийству членов правительства, церемониться с вашим братом никто не станет. Вас подвезти к вокзалу?

Андрей отказался. Чиновник простился и ушел, неторопливой косолапой походкой.

За окном бесшумно проносились чистенькие, словно нарезанные по линейке поля.

В купе Аспинина подсел пожилой немец, вежливо улыбнулся и развернул газету.

В младенчестве родители увезли близнецов в город первой ссылки Пушкина. Отец, чертежник, ушел из семьи, когда братьям было по четыре года. Круглосуточный детсад, спортивная школа-интернат, педагогический институт, служба в армии. Где-то в рассказах бабушки мелькнул прапрадед, путиловский рабочий, за пьянку с цыганами разжалованный партийным начальством из директоров завода в слесари; в какой-то русской глуши был похоронен другой прадед, сельский батюшка.

В восемь лет белый от ужаса Валерьян тащил брата из полыни на болоте, интуитивно догадавшись лечь на лед. В девять – безукоризненно копировал "Пруд в парке. Ольшанка" Поленова, и отобрался в школу с художественным уклоном. Но тренер по плаванию обещал их матери сытный пансион для ее детей в спортивном интернате.

Валерьян сдавал за Андрея школьные и институтские экзамены. В казахстанском стройотряде Аспинины отмахивались от аборигенов монтировкой и цепью. Наотрез отказались служить в спорт роте. И в четыре сержантских кулака насаждали справедливость в приблатненный быт советских вооруженных сил.

После армии бывший тренер Аспининых пригласил Валерьяна ассистентом в финский клуб: удача невиданная для новичка. Эпистолы брата передавали уныние сытой жизни заштатной страны, где в нордических храмах парят тени Лютера и Агриколы…

Через год Валерьян предложил Андрею заменить его в Хельсинки. "Там не пишется!" Никто не понял выходку: в советских магазинах пропало даже мыло. Андрей согласился и уехал. С тех пор работал в Европе с разными командами.

Скоро советская империя хрустнула, как весенний лед, и филология в России стала нужна менее чем когда-либо. Полуживой от усталости после работы на стройке в мороз, Валерьян тащился домой к матери и готовился к экзаменам в филологический вуз. Летом сдал их на отлично и уехал в Москву.

Возможно, тогда Андрей впервые серьезно задумался о брате. В редакциях ему чаще отказывали, и знакомые долго считали писательство Валерьяна чем-то вроде домоводства. Андрей полагал пустой тратой жизни всякую профессию, что не приносит денег, и в зрелом возрасте, освоив в музыкальной студии прелюдию Шопена №2 для второго класса, забросил музыку. В "рисовании" ему недоставало усидчивости брата. Чтение усыпляло. Бойкими рифмами он смешил непритязательных товарищей-спортсменов: частушки, басни, байронические баллады-пародии под Лермонтова.

А брат, ранимый самоед, нашел единомышленников в зыбком мире грез.

Мать продала дом и вслед за сыном переехала в Россию. Андрей между командировками перебрался ближе к ним. Валерьян развелся с прежней женой, женился на какой-то безымянной для Андрея особе и опять развелся, закончил аспирантуру и защитил диссертацию по филологии. Но едва ли умел определить количество стоп в строке, или место цезуры, ибо считал это пустяком. Строчил для заработка летучие писульки для ежедневных изданий и рецензии на книжки булавочно-маленьких авторов.

За год, подумал Андрей, Валерьян вряд ли мог свихнуться на религии и заговорах.

Попутчик аккуратно сложил газету, простился и вышел.

3

В Москве с вокзала Андрей позвонил матери, – в больнице уже не принимали, – и на такси отправился домой. На перроне, стоянке такси, в толпе – везде ему мерещился Полукаров.

Некогда Андрей купил сруб в пятнадцати минутах езды по Симферопольскому шоссе от МКАД. Одинокая соседка Андрея перед смертью отказала свой дом приходскому попу, отцу Серафиму Каланчеву. В очередной наезд домой Андрей обнаружил на своем участке склад стройматериалов: батюшка затеял у себя ремонт. Каланчев извинился за самоуправство. С этого началось знакомство соседей.

Теперь Серафиму было за сорок. Поджарый и подтянутый, по утрам он занимался гимнастикой на перекладине во дворе. Летом обливался водой из колодца, а зимой обтирался снегом. В джинсовом костюме за рулем внедорожника Серафим напоминал старого хиппи: окладистая с проседью борода, густые темно-русые волосы, схваченные резинкой в хвост. Неуступчивый взгляд серых глаз на широком калмыцком лице.

Попович учился на втором курсе политеха. Поповна поступила на первый курс медицинского института. Детей Серафим не баловал, но говорил о них с нежностью.

Ближе сойдясь, Андрей подтрунивал над батюшкой вопросами о верблюде и игольном ушке. На что Серафим невозмутимо отвечал: "Служение Господу не означает, что моя семья должна нищенствовать". О роскоши высших церковных иерархов говорил: "Бог им судья!" На досужую казуистику соседа, откашлявшись: "Имя Иисуса, Господа нашего, не для того, чтобы невежды утирали им свои уста". А о своем мирском "прикиде": "Ты же не ходишь в ластах после работы".

Дома, умывшись, Аспинин переоделся в спортивный костюм и сел в кабинете читать почту. Вскрыв первый конверт, Андрей увидел на стеллажах икону Христа – подарок брата, и подумал, что в Дрездене от страха он соврал, – слава Богу! – будто Валерьяна не занимала религия. Сейчас он вспомнил давний разговор у Серафима.

(По записям из дневника брата позже Аспинин систематизировал спор.)

…Это был один из редких приездов Валерьяна к Андрею.

После службы Саша, жена Серафима, пригласила Аспининых на чай.

В распахнутое окно веранды Каланчевых втекал прохладный вечер, умытый короткой грозой. Андрей не помнил, к чему пришелся разговор о церкви.

– А что хорошего в неизъяснимой херувимской песни на непонятном языке? – оживился Валерьян. – Сто лет назад в "Церковных стенах" Розанов писал: мол, если я слушаю – то не понимаю, а все же хорошо; и думаю: все хорошо – что мы не понимаем; а что мы понимаем, то уже не хорошо. Ведь это чушь!

– Братан, пощади Серафима! – сказал Андрей. – Он со службы. А ты с проповедью.

– Ничего, пусть! – ответил Каланчев. – Когда еще поговорить?

На веранду вошли Аркаша, его сестра и одноклассник Аркаши и ухажер Леночки, Никита Бельков. На щеках и подбородке Аркаши чернел нежный пушок. Под сарафаном девочки торчали два острых гвоздика грудок, на плече лежала толстая коса с голубой лентой. Никита был чуть выше поповны, коренастый, с чубом, модно начесанным на брови. Ему казалось: домашние Леночки посмеиваются над его любовью, и поэтому пытался выглядеть независимым, но всегда робел перед ее отцом.

Сестра взяла со стола две ватрушки, себе и Никите, и за локоть потянула Белькова к двери. Аркадий приложил палец к губам. Чтобы не шуметь, дети присели по разным углам веранды на табуретки.

Саша уже переоделась: на ней было черное платье и бусы из речного жемчуга.

Валерьян взял с книжной полки Библию и полистал:

– Вот! – нашел он. – Первое послание к коринфянам Святого апостола Павла. Глава четырнадцатая. Читаю выборочно. "Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдин как скажет: "аминь" при твоем благословении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке". – Валерьян поставил книгу на полку. – А ваши неофиты, поди, и четыре евангелия не назовут?

– Кто как! – отшутился Серафим.

– Сейчас не верить неприлично. Но, скажем, такие как Леонтьев, прошли испытание веры блестящим образованием. И подчинились духовному авторитету! Подчинились вопреки целой буре внутренних протестов. Они именно такой, бездумной, как у Розанова, представляют себе настоящую веру. А невежды? Во что они верят? Не есть ли их вера лишь страх смерти? – взгляд Валерьяна стал неприязненным. – Надеются свечечками да молитвовками выпросить себе воскресенье физическое! Все, что им нужно от Него! Толстой пальцем указал в Евангелии места о воскресении. Иисус никогда не говорил о физическом воскресении людей. И получается, что невежда, как хитроумный Арнобий, в "пари на Бога" выбирает не призрачные наслаждения земной жизнью, а вечное блаженство. Из двух недостоверных вещей предпочитает ту, которая дает надежду!

– "Пари на Бога" заключал Паскаль, – поправил Серафим. – Но мысли у них, действительно, схожи. А вы не боитесь смерти? – насмешливо спросил священник.

– Боюсь. Но в храм я пришел не из расчета. Это было бы унизительно.

– Согласитесь, коль вы пришли в храм не из страха смерти, значит, и у других есть свои резоны! Хотя бы – любовь к Иисусу за Его подвиг. Значит, вы уже не одиноки.

Валерьян сконфузился простым опровержением своего пассажа.

– Я не хотел вас обидеть, – сказал он.

– Ничего. Очевидно, вам надо выговориться. Что скис? – Серафим добродушно похлопал Андрея по тылу ладони. – Заграницей, Андрюха, так не потолкуешь!

– Честно скажу: не понимаю этикета иконописи, – продолжил Валерьян. – Головой согласен, а сердце не лежит! Взять хоть Богородицу и младенца в вашем храме. Позы неестественные. Это даже не младенец, а цыганенок лет пятнадцати, уменьшенный халтурщиком до размеров кошки.

Серафим и Саша переглянулись.

– Ладно, не буду. Мы с вами не так близки, чтоб откровенничать.

– Не капризничайте! Начали – продолжайте. Ведь к чему-то вы затеяли разговор. Только не богохульствуйте, – попросил Серафим. – Иконопись всегда была святым делом на Руси. После Никона икона, может, не совсем та. Не хватает ей древнего благообразия, как, скажем, в иконах строгановского, устюжского или суздальского письма. В нынешней больше художественности. Но настоящими мастерами сделана! И потом, Богородицу по-разному пишут: Скорбящая, Троеручица, Семистрельная и так далее. Надеюсь, вы не станете требовать от Троеручицы мирской достоверности изображения, отринув предание? – в голосе Серафима слышалась легкая ирония.

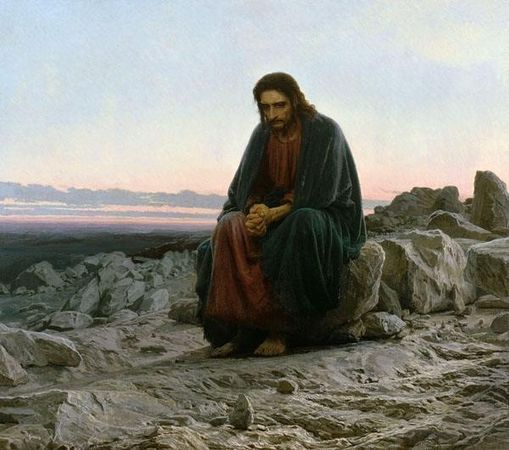

– Я понимаю, что наивен. Этикет воплощает идею преображенной плоти в мире горнем. Так? Но почему так бездарно? Впечатление, будто древние богомазы только узнали кисть и старательно размножили по всей Руси византийский лубок! Но ведь оттуда нет возврата. Значит, преображенный тлен – лишь фантазии человека. Кто подтвердит, что он именно такой? Детьми в Эрмитаже мы с братом видели полотна на библейский сюжет. Меня тогда потрясла красота Христа. В Третьяковке я, тогда радивый комсомолец, не мог отойти от "Христа" Крамского. Его глаза! Добела сомкнутые костяшки рук! Не знал его учения! А тут сердцем понял то, о чем молчали для меня иконы. Так, если картина заставляет думать безбожника о вере, где в ней "религиозная двусмысленность" и "демоническое начало", о которых говорил Сергей Булгаков?

– Булгаков говорил о "Сикстинской Мадонне", – поправил Серафим.

– Да-да! Но суть его претензий к светской живописи на евангельский сюжет – та же! И вот теперь оглавная икона Спаса на Убрусе у Царских врат вашего храма! Это не Иисус, а косой мужик с пробором полового. У девы не скорбь на лице, а от флюса раздуло щеку. А им поклоны бьют! – развел Валерьян руками. – Это же настоящее идолопоклонство! В деяниях Бог, сотворивший мир, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах жив, не требует служения рук. Так, кажется? Варварство так писать Бога!

– Я говорила – не подряжай того проходимца, – укорила мужа Саша.

Серафим кашлянул в кулак:

– Нет, Саша, наш гость сравнивает иконопись и живопись, в которой нет духа.

– Ну почему же нет духа, если о вере заставляет думать? Первохристиане бережно сохранили слова Спасителя. Но не сберегли Его изображений. Почему? Рисовать не умели? Умели! А потому, что ограждали Церковь от заразы идолопоклонства. Знали: оно вползет в нее с бездарной мазней. Спасителя даже заковали в схему рыбы. Хотя это лишь совпадение аббревиатуры греческой фразы Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. А как соотнести икону со второй заповедью из Исхода: не сотвори себе кумира и всякого подобия… да не поклонишься им, не послужишь? В Священном Писании Христос тоже не велит писать Его портреты.

– Вспомните возражения преподобного Федора Студита на это! – мягко перебил Серафим. – Спаситель не велел апостолам конспектировать Его. А те написали Евангелие. Следовательно, то, что выведено на бумаге чернилами, можно изобразить на доске красками. Это не противоречит потребности человеческого сердца.

– Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. Ничего такого Иисус не говорит о изображении.

Серафим пожевал ус и отхлебнул из чашки.

– Не забывайте, что он проповедовал среди иудеев, а у них запрещено рисовать Бога.

– М-м-м. Допустим: православная иконопись это фронда иудейскому запрету. Согласен и с тем, что, коль люди хотят видеть в иконе первообраз, значит, упрекать их за это противно Богу! Но неужели Спаситель выглядел так, как изображает Его православная икона? Предположим, быль Евсевия Памфила из "Церковной истории" – правда…

– Церковь признала ее апокрифом.

– …Да-да. Но предположим. И Авгарь Черный, правитель Озроэны, таки получил от Иисуса убрус. Единственное прижизненное изображение Христа. Но в 1204 году братья по вере, – сделал Валерьян ироничное ударение на "братьях по вере", – разгромили Константинополь. Святая реликвия утонула в бурю. Остались лишь описания Иисуса. И что в них? Еврипид, не античный, а другой, через три века после Христа привел донос проконсула Иудеи Публия Лентула римскому сенату. Из него следует: волосы Спасителя гладкие и каштановые, борода рыжая и густая, глаза голубые и необыкновенно блестящие. Иоанн Дамаскин "завил" Спасителю волосы. Бороду "выкрасил" в черный цвет. Никифор Каллист Ксанфопул решил, что волосы Его русые, глаза "подходили близко к черным", борода русая и довольно короткая. Кто из них прав? Не имея достоверного описания Иисуса, люди начали его изображать. По какому праву? В послании римлянам сказано: славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку, обожествили неодушевленный предмет, то есть пустоту. А послание к коринфянам! Идол в мире ничто, и…нет иного Бога, кроме Единого.

– У вас хорошая память! – похвалил Серафим. – Хорошо. Давайте придерживаться вашей точки зрения! Но и тогда верующих можно оправдать молитвенным усердием. Они направляют его не на предмет, как вы называете, доску и краски, а на Того, Кто стоит за предметом. Через образ к первообразу…

– Так к чему тогда предмет? Священное Писание, откровение Божье, люди сохранили в письменности. Икона, по мнению Церкви, богословие в зрительных образах. Воплощенная молитва! Допустим! Но на сколько же убого это воплощение в сравнении с Писанием! Писание – лаконичный шедевр литературы! Соотнесите с телом человека материальную основу иконы: доски, краски и так далее. А с душевной стороной, интеллектом и чувствами сравните символику иконописного изображения. Его эмоционально-образный строй. Результат получится удручающий!

Допустим, человек – икона Бога. Ибо сотворил, как написано в Бытие, Бог человека по образу Своему. Тогда выходит: византийские иконописцы унизили до собственного внутреннего безобразия Его Священный Образ! Пренебрегли 82-м правилом Трульского собора. А это правило запретило изображать Христа символически. Повелело усматривать чрез этот образ высоту смирения Бога Слова. Повелело приводить себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и искупление мира.

– Да, но правило 100-е решительно отторгает всяческие изображения, чарующие зрение, растлевающие ум и приводящие к взрыву нечистых удовольствий.

– А Евангелие не чарует?

– Это другое. Икона хранит в себе канонизированный Церковью символ. А если вы отрицаете каноны, то наш разговор упрется в сектантство и потеряет смысл.

– Согласен. Но способен ли необразованный простак расшифровать эти коды без богослова? Как ранние христиане могли усвоить эту заумь? Посредством высокой воцерквленности? Быть ее у них не могло! Тогда Христианская Церковь была слаба и не имела точных правил! Потом, скажите, к чему изобретать велосипед, и вместо графических знаков Писания городить еще более сложные образные знаки на доске?

– На чке. Ее настоящий мастер сам строгал. Все?

– Нет, не все. Древние знали пропорции фигур. Хорошо передавали фактуру материалов. Знали о законах линейной перспективы. У них был опыт античного искусства. Техника обратной перспективы – это вообще шедевр! А горы на иконах – ступени восхождения – образная символика веры! А линии складок на хитонах! Они подчинены общему композиционному ритму! Художественный замысел иконы – совершенен! Так почему воплощение так схематично?

– Послушайте, икона вне времени. Это – символ инобытия, творение соборное. Иконописание в православии не самовыражение, а служение. Аскетическое делание! Даже Горький "В людях" описывает это как артельное ремесло.