Сейчас нет ни одной области производственной деятельности человека - будь то промышленность, транспорт, научные исследования или сельское хозяйство, где бы широким фронтом не внедрялась автоматика. Книга А. Штейнгауза "Завод без людей", выходящая в серии "Наука и техника шестой пятилетки", и посвящена этой важнейшей проблеме всего современного производства. Она рассказывает об огромном труде многих поколений людей, каждое из которых внесло свой вклад в создание и совершенствование механических помощников человека: от первых автоматических устройств древних до последнего достижения инженерного гения человека - полностью автоматических заводов.

Содержание:

-

Поговорим о будущем 1

-

Но сначала придется рассказать кое-что о прошлом… 2

-

А сейчас мы пойдем дальше 4

-

Живой свидетель 6

-

Наш современник 8

-

Промышленная революция 10

-

Эра механики 12

-

Эра электричества 14

-

Стандарт и массовость 17

-

Автоматика 22

-

Послесловие 30

Александр Штейнгауз

ЗАВОД БЕЗ ЛЮДЕЙ

Кто не слышал этого слова, кто не употреблял его?

Это слово носится в воздухе, им полны газеты, его с восторгом произносят трудящиеся нашей страны, с тревогой - трудящиеся капиталистических стран.

Это слово - автоматика.

О том, что же кроется за этим словом, мы и хотим рассказать.

Мы расскажем о некоторых важных этапах развития науки и техники, о том, как изменялись и улучшались орудия труда, о том, как люди учились создавать различные машины и механизмы, как совершенствовали и усложняли их и как при этом менялся характер труда человека.

Вам расскажут, как появились первые автоматы, которые вы все хорошо знаете, хотя, наверное, никогда не задумывались об их связи со сложнейшими устройствами современности.

И вы увидите, какие предпосылки и условия привели к бурному росту автоматики и возникновению новых, удивительно умелых и умных машин и даже целых автоматических заводов - заводов без людей.

Поговорим о будущем

живу в Москве. Живу я здесь с рождения. Все вы знаете, что Москва - один из самых больших городов в мире. И часто получается так, что коренной москвич, считающий, что он знает Москву вдоль и поперек, очутившись на какой-нибудь улице, страшно удивляется, что не бывал здесь раньше. А удивляться вовсе и нечему: Москва так велика, что не под силу одному побывать на всех ее улицах и переулках; разве только шоферам такси удается…

живу в Москве. Живу я здесь с рождения. Все вы знаете, что Москва - один из самых больших городов в мире. И часто получается так, что коренной москвич, считающий, что он знает Москву вдоль и поперек, очутившись на какой-нибудь улице, страшно удивляется, что не бывал здесь раньше. А удивляться вовсе и нечему: Москва так велика, что не под силу одному побывать на всех ее улицах и переулках; разве только шоферам такси удается…

Вот и со мной так случалось несколько раз. Однажды поехал я по делам на Якиманку. Пошел по ней, и вдруг показалось мне, что я не в Москве, а в каком-то другом городе. И до того это было странно и почему-то приятно, что я всю эту Якиманку прошел пешком; и только когда увидел в просветах между домами кремлевские звезды, сразу почувствовал, что я в Москве. А ведь Якиманка - большая и известная московская улица…

Во второй раз это случилось со мной недавно. И тут уж совсем странно, на первый взгляд, получилось. Потому что не узнал я улицы, на которой десять лет прожил: все мальчишеские годы, почти до самой Отечественной войны. И не узнал. Только, когда до дома, где я жил, дошел, - узнал. А не был я на этой улице не так уж давно. Раньше я по ней в трамвае проезжал, а теперь в метро под ней езжу. Даже знаю, когда поезд под ней мчится, а вот, как эта улица переменилась, проглядел.

Улица - большая, километра полтора длиной, а за четыре года от старых домов осталось на ней не больше десятка. На месте маленьких деревянных домиков теперь стоят громадные каменные дома.

Но не только этим улица переменилась. Я ее помню такой, какая она в моем детстве была: мощеная щербатым булыжником, с пыльными поросшими чахлой травкой тропинками вместо тротуаров. Проезжал по ней два раза в день грузовик: он очень тарахтел и дымил. Вместо карданного вала у него была цепная передача, вроде как у велосипеда. Зато лошадей было много. С этой московской улицы я даже ездил в ночное. Рядом с нашим двором был конный двор, и возчики нам иногда разрешали ездить на лошадях.

На всей нашей улице был один велосипед. Владел им паренек лет четырнадцати. Когда он появлялся на улице, мы, мальчишки, оравой гнались за ним и просили прокатить. И потом с завистью глядели на счастливчика, которого паренек сажал к себе на раму. Если же мы надоедали ему и он отказывался нас катать, мы бежали за ним покуда было сил и кричали: "Буржуй! Буржуй!"

Вы, наверное, думаете, это очень давно было? Нет, не очень - в 1932 году.

А уже через два года забегали по нашей улице грузовики новой, советской модели, изготовленные на московском заводе, который тогда назывался АМО.

Автомобиль "АМО-Ф-15" выпуска 1924 года.

Теперь грузовики этой модели доживают свой век, но вы их хорошо знаете - это "ЗИС-5". Во всех домах на нашей улице включили электричество, провели воду. Начали строить каменные дома: фабрику-кухню, два пятиэтажных жилых дома.

И хоть на стройках было очень много народа, строили медленно: вывозили землю на лошадях и копали котлованы для фундаментов артели грабарей. У каждого была своя лошадь, подвода, вроде раскрытого гроба, и лопата; ни о каких экскаваторах и подъемных кранах мы, ребята, тогда не знали. Самого строящегося дома из-за деревянных лесов не видно было. А по лесам сновали строители. Даже кирпич поднимали на себе. Одевали на спины специальные носилки - "козу", - в которые накладывали кирпичи, и несли наверх.

Но вот, едва успели закончить эти дома, начали на нашей улице строить школу. Начали в мае, а первого сентября я уже пошел в эту школу учиться - очень быстро школу построили. И никаких уже грабарей не было, и кирпич не в "козе" поднимали, а с помощью лебедки и электромотора.

Однако в предвоенные годы улица все-таки мало изменилась, хоть и заасфальтировали на ней тротуары, провели трамвай и засыпали пруды, которых было очень много. В первые послевоенные годы улица тоже мало менялась: дома стояли прежние. Слишком много было разрушено там, где побывали фашистские оккупанты. Но тем не менее провели газ, повесили новые красивые фонари. А зато за последние лет пять, даже за последние три года, улица стала неузнаваемой. Теперь тот дом, в котором я когда-то жил и который был в те годы самым новым и самым большим, кажется маленьким домишком рядом с новыми домами-красавцами.

И сколько в Москве стало таких улиц! Сколько их в других городах! Но скоро их будет во много раз больше, и наши города, поселки и деревни начнут меняться все быстрей и быстрей. Все быстрей и быстрей начнет меняться и сама наша жизнь. Вы тоже, наверное, замечали такие перемены: где был пустырь - выросли за год-два громадные корпуса нового завода или красивые дома жилого поселка. Где была глушь - теперь горят огни новой электростанции или стоят ажурные башни радиостанций или нефтяных вышек. Где раньше едва пробирались верхом на лошади - теперь мчатся грузовики или поезда. Где летом выгорали от засухи поля - проложены теперь каналы и по ним плывут пароходы.

Мы живем с вами в очень интересное время: когда проносятся в воздухе новейшие реактивные самолеты, плывут по морям громадные корабли, когда люди слышат друг друга за тысячи километров, когда закружились над Землей первые искусственные спутники. Многое открыли и изобрели люди!

Но все-таки еще уживаются рядом многие вещи и явления, которые принадлежат разным эпохам: комбайн и серп; прялка и бесчелночный ткацкий станок; водяное колесо и гидротурбина. У нас, в Советском Союзе, весь народ направляет все свои силы на то, чтобы как можно скорее заменить все устаревшие машины новыми; на то, чтобы везде, где это возможно, заменить ручной труд машинным и облегчить человеческий труд. Но нам, советским людям, важно не только облегчить труд человека. Не менее важно, чтобы труд человеческий стал более производительным, чтобы каждый трудящийся с помощью самых совершенных машин производил как можно больше продуктов труда. Потому что только в этом случае мы сумеем жить все лучше и лучше: строить все больше домов, выпускать больше радиоприемников и телевизоров, дешево продавать не только велосипеды, но и автомобили, фотоаппараты, красивую мебель, одежду, книги и все другие товары.

И мы уже многое сумели сделать, многого добились. Но гораздо больше предстоит сделать, ведь мы строим с вами не просто заводы, не просто электростанции: мы строим на нашей земле коммунизм. А это, прежде всего, новая, несравненно прекрасная жизнь всех и каждого.

Мы помним также, что есть на земле и другие страны, в которых хозяева - капиталисты. В этих странах тоже строят самые разнообразные машины, выпускают много товаров, которые еще нередко даже лучше наших. Но мы знаем, что никогда ни один из капиталистов не заботился о том, чтобы облегчить труд рабочих и крестьян, облегчить их жизнь. И поэтому, хоть и строят в капиталистических странах совершенные машины и новейшие заводы, труд человека не становится там легче.

И как ни дико для нас, во многих странах, угнетенных капитализмом, человеческий труд нередко используется так же, как сотни, даже тысячи лет назад.

Еще плавают в пирогах, мелют муку ручной мельницей, жнут урожай примитивными серпами, еще ездят на людях!

Есть еще рабы, бурлаки, еще простаивают в портах подъемные краны, а вместо них уголь и другие товары грузят на корабль люди, на собственных спинах поднимающие непосильные грузы.

И мы, советские люди, сочувствуя угнетенным, одновременно возмущаемся тем, как нелепо, нерасчетливо и унизительно для человека тратится его труд и сама жизнь его. Ведь мы знаем, что теперь есть такие машины, которые могли бы выполнять множество тяжелых работ вместо человека. Но мы знаем также, что машины лишь тогда освобождают людей и их труд, когда ими владеют не капиталисты, а все трудящиеся, весь народ.

Все вы, конечно, читали много фантастических повестей, в которых описывается будущее. Все вы и сами не раз задумывались над тем, каким будет оно. Задумывались вы и над отдаленным будущим, до которого никто из нас не доживет, задумывались и над тем близким будущим, которое наступит для вас, когда вы кончите школу, приобретете специальность и сами начнете отдавать свой труд на общую пользу.

О будущем, наверное, думают все. Думаю о нем и я. И об отдаленном и о близком. И я попытаюсь рассказать то, что, может быть, поможет вам думать о вашем будущем.

Но сначала придется рассказать кое-что о прошлом…

отя и коротко, но все-таки придется, потому что будущее всегда в какой-то мере определяется не только настоящим, но и прошлым.

отя и коротко, но все-таки придется, потому что будущее всегда в какой-то мере определяется не только настоящим, но и прошлым.

Не задавались ли вы вопросом о возрасте окружающих вас вещей? Что самое старое в нашем доме?

Вот, например, телевизор - это очень молодая вещь. Первые телевизоры начали выпускать за несколько лет перед второй мировой войной. Радиоприемник старше телевизора. Еще старше электрическая лампа накаливания. А вот стол, стул, кровать гораздо старше: им уже тысячи лет. Например, кресла с плетеными сиденьями и гнутыми ножками были уже в древнем Египте, им уже около четырех с половиной тысяч лет. Но и они младенцы в сравнении с обычным глиняным кухонным горшком. А ножик, пожалуй, еще старше. Только первые ножи были сделаны из камня, и лишь много позже их научились делать из металла.

И еще вопрос. Вот говорят: "Изобрели паровую машину, изобрели телеграф, радио, изобрели самолет". А глиняный горшок? Его тоже изобрели? Сел какой-то древний изобретатель, приставил палец ко лбу, подумал, подумал да и изобрел?

Нет, конечно! В те времена люди еще не умели изобретать. Но горшок-то все-таки появился! Как же?

Сейчас все знают, что человек произошел от обезьяны. Известен и путь эволюции от обезьяны до человека. Результаты множества раскопок, проведенных в различных частях света, рассказывают об этом пути. Он был необыкновенно длительным и тяжелым.

Сперва это была борьба беззащитной и технически невооруженной кучки человекообезьян с природой. Борьба жестокая и неравная. В те далекие времена природа почти неизменно одерживала верх над нашими предками. Но все-таки и тогда, необыкновенно давно, человеку удавалось, хоть изредка, побеждать природу.

Подобранная в лесу палка, сломленная с дерева ветвь или найденный камень становились оружием в руках человека: с их помощью человек охотился, защищал свою жизнь. Но палкой или камнем могли пользоваться, и наверняка пользовались время от времени, простые обезьяны. Однако делали они это почти бессознательно. Предки же человека постепенно стали пользоваться этими орудиями сознательно и, что самое важное, сами начали выделывать и совершенствовать свои орудия.

В этом их главное отличие от обезьян, и с этого и начинается история человека, потому что, начав выделывать орудия, человек стал трудиться.

Труд изменил передние лапы человекообразных обезьян, превратив их в самое совершенное на земле орудие труда - человеческие руки. Но труд создал человеку не только руки. Он научил его ходить на двух ногах, развил мозг, научив говорить и думать.

Умение пользоваться палкой и камнем, умение выделывать из них примитивные орудия, умение ходить и говорить, умение пользоваться огнем - вот величайшие победы, одержанные прародителями сегодняшних людей. И эти победы, возможно, были самыми великими, самыми основными в борьбе человека с природой: ведь они уменьшили зависимость человека от природы, позволили ему жить лучше, чем зверю; позволили ему развиваться все дальше и все быстрее.

Можно ли сказать, что человек изобрел огонь? Нельзя. Можно ли сказать, что человек изобрел первые способы применения огня? Тоже - нет. Можно только сказать, что в течение многих и многих поколений он приспосабливался к огню и приспосабливал огонь для своих нужд. Сколько лет, сколько тысячелетий прошло, пока люди привыкли не бояться огня?! Но сколько же лет понадобилось, чтобы они поняли, как этот огонь поддерживать, не говоря уж о том, чтобы его добывать?!

Точно так же и с глиняным горшком. Его тоже не изобретали. Его учились делать. Тоже очень долго, как и все другое, что начал изготавливать человек.

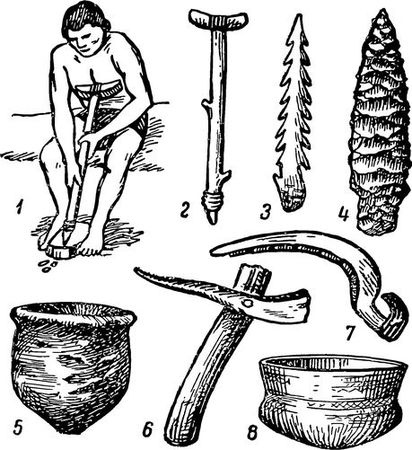

Древние каменные (1, 2, 3, 4, 6, 7) и гончарные (5, 8) изделия.

А начал он изготавливать все больше и больше различных вещей и вместе с этим начал учиться понимать окружающую его природу: приручил скот, стал засевать землю полезными растениями, обрабатывать ее. Стал строить постоянные жилища.

Первые орудия, которые выделывали люди, годились для всего, потому что делать умели они очень немногое. Но когда человек научился обрабатывать камень, понадобились и другие орудия. Сами по себе они уже меньше годились для добывания пищи; они предназначались для обработки камня. Для обработки дерева понадобились каменные подобия ножей. Научился человек плести сети - потребовались грузила. И чем более умелым становился человек, тем больше приходилось ему разнообразить и совершенствовать орудия.

Вначале каждый человек едва мог прокормить себя, своего детеныша. Орудия и методы, которыми он пользовался для добывания пищи, были столь примитивны, что в одиночку человек не смог бы выжить. Поэтому люди сообща, целыми племенами, трудились, владели орудиями производства и поровну делили добытое. Трудились все одинаково. Но по мере того как орудия совершенствовались, стало возможным разделить труд: дети и старики делали более легкую работу, мужчины охотились, женщины собирали растительную пищу. Даже такое, самое простейшее, разделение труда позволило людям добывать больше, чем раньше.

Это, однако, был лишь первый шаг. Постепенно труд стал разделяться между людьми все больше. Но не только между отдельными людьми; появились различия в труде целых племен. Одни племена занялись разведением скота, другие стали обрабатывать землю, а третьи по-прежнему добывали средства к существованию охотой и рыболовством.