Знаменитый историк литературы XX века, известный знаток творчества М. Булгакова, а также автор увлекательного детектива для подростков "Дела и ужасы Жени Осинкиной" рассказывает о книгах, которые во что бы то ни стало надо прочесть именно до 16 лет – ни в коем случае не позже! Читатели полюбили ее "Полки", на которых выставлены лучшие книги мировой литературы. И теперь три "Полки" составили один том.

Содержание:

-

Мариэтта Чудакова - Не для взрослых. Время читать! 1

-

Полка первая 1

-

Не пропустите отрочество! 1

-

Про американцев 2

-

Читайте Толстого! 3

-

Про Тома Сойера и его замечательные качества 4

-

Про милосердие 5

-

Про животных 6

-

Про честь и мужество 7

-

Про любовь 9

-

Про барабанщика и про Петрушу Гринева в XX веке 10

-

О благородстве 12

-

О золоте, Малыше и китайчонке Вань Ли 13

-

О войнах и любви 15

-

Про смешное и про грустное 16

-

Так что же произошло на Патриарших? 18

-

"Бедный Робин Крузо!" 19

-

Перечитывайте Пушкина! 20

-

Полка вторая 21

-

"Вот настоящая веселость..." 21

-

Тайны Жюля Верна 25

-

Про куклу наследника Тутти и девочку по имени Суок 26

-

Про капитанов 27

-

О сильных чувствах 28

-

Шерлок Холмс, доктор Ватсон, а также доисторические животные 30

-

Серая сова и бобрята 32

-

Что писал Михаил Пришвин про детей, животных и природу 33

-

Об одном старичке с большими возможностями 35

-

О Старике Хоттабыче и Воланде 36

-

Про лилипутов, великанов, а также умных и добрых лошадей 37

-

Марка страны Гонделупы 38

-

И один в поле воин – если он всей душой хочет спасти других людей 39

-

Джейн Эйр, или как быть счастливой в любых обстоятельствах 41

-

Полка третья 43

-

Раздел первый Непременно успеть прочитать до шестнадцати! 43

-

Раздел второй Этих писателей читать можно всегда. Но почему не узнать их пораньше? 61

-

В книге использована графика 67

Мариэтта Чудакова

Не для взрослых. Время читать!

Памяти моей любимой племянницы Танечки Мишиной

Полка первая

Не пропустите отрочество!

1

Мой старший брат выучил меня читать, когда мне было пять лет (а ему – пятнадцать). Сейчас этим никого не удивишь, а тогда было в диковину. И считалось, что много читать в таком возрасте нельзя: врачи уверяли, что может что-то случиться с головой. Ходил слух, что кто-то пятилетний даже сошел с ума от неумеренного чтения. И моя умная мама, мать пятерых детей (я была четвертая), верила врачам!

Я же действительно стала читать как сумасшедшая (будто медицинские предостережения уже подтвердились). И старшие ловили меня в разных углах коммунальной квартиры с криком: "Опять читает!" И мама тревожно восклицала: "Сейчас же отнимите у нее книжку!"

В первом классе на уроках чтения я и правда потихоньку сходила с ума – от скуки: когда одноклассницы (тогда обучение мальчиков и девочек было раздельное) заунывно читали по слогам букварь: "Ма-ма мы-ла ра-му".

Дождаться не могла, когда же кончатся уроки. И летела со всех ног домой – там меня ждал "Таинственный остров" Жюля Верна...

Жюль Верн

Так навсегда и связалась у меня первая школьная осень с захватывающим чтением толстого синего тома из тогдашней "Библиотеки приключений". После него пошли другие романы Жюля Верна – и "Дети капитана Гранта", и "Пятнадцатилетний капитан", и "20 тысяч лье под водой"...

...Ах, этот подводный дворец капитана Немо!.. Читала, затаив дыхание в буквальном смысле слова, – то есть забывая вдохнуть и выдохнуть.

2

Когда-то в России был такой возраст: отрочество. Недаром Лев Толстой так и назвал три части своей трилогии: "Детство", "Отрочество", "Юность".

В самом главном нашем Академическом словаре написано, что отрочество – "возраст между детством и юностью".

По-моему, довольно непонятное пояснение. Когда кончается детство? У всех по-разному. У одних – в шесть лет: они уже и младших нянчат, на огороде и во дворе родителям по-взрослому помогают. А приходилось встречать и таких, у кого оно и в 40 лет еще не кончилось.

Вот в словаре Даля про отрочество сказано более четко – это пора (хорошее, между прочим, слово) "от 7 до 15 лет".

Потом, в советское время, эта самая пора куда-то подевалась... "Советские дети" (нередко добавлялось – "самые счастливые в мире"), а потом сразу – "советская молодежь".

Правда, было еще такое выражение – "пионеры и школьники". Это вообще не очень понятно, что такое, потому что с третьего класса всех поголовно принимали в пионеры, никакого согласия ни у кого не спрашивали.

Да, еще называли – "учащиеся". Все вообще, кто ходил в школу или в какое-нибудь училище. А лет с семнадцати они уже были – "молодежь и студенты". Например – "Всемирный фестиваль молодежи и студентов" (летом 2007 года как раз отмечали его 50-летие). Тоже не очень-то понятно – ведь и студенты не старики.

Ну, советская власть давно кончилась и уже нельзя ее спросить – почему ей так не нравилось это слово. Но этот возраст – отрочество – все равно существует. И он, может быть, самый важный в жизни человека.

В это время складываются привычки. Хорошие или плохие, но на всю жизнь. Совершаются благородные поступки – потому что тяга к добру еще не задавлена, не скорректирована корыстными или еще какими-нибудь расчетами. Принимаются важные решения. И некоторые люди следуют тому, что решили в отрочестве, всю свою жизнь.

В это важное, но короткое время или прочитываются некоторые книги – или не прочитываются уже никогда.

3

Потому что есть три закона чтения, и два с половиной из них выведены мною лично.

Первый:

нет книг, которые читать – рано.

Второй:

есть книги, которые читать – поздно.

И третий:

именно в отрочестве надо составить список книг, которые в жизни надо обязательно успеть прочесть. Составить – и после этого отказаться от чтения всякой чепухи, которой сейчас везде – навалом.

Поясню первый закон. Никто не скажет вам заранее, что именно вам читать рано. Потому что – у всех по-разному! Одному – рано, а другому – в самый раз. А его ровеснику до самой старости будет рано: читает – и не может понять, что к чему.

Если вам рано читать эту книжку – вы сами же первый это и заметите. И отложите ее до лучших дней – или будете читать с пропусками, выискивая то, из-за чего вам ее родители, собственно, не давали читать. Ну и что? Ничего не потеряете и ничего не приобретете.

Помню, в шестом классе спросила старшего брата – моего постоянного советчика по чтению – что мне почитать? Он сказал через плечо, секунду подумав: "Читай "Записки Пиквикского клуба" Диккенса!"

Для меня каждое его слово было истиной в последней инстанции. Побежала в библиотеку (записана была в районной с третьего класса – Интернета тогда, представьте себе, не было), взяла. Стала читать – скучно, нет сил! Иллюстрации смотреть интересно: толстяк мистер Пиквик, худой Джингль... А читать – не могу, и все. Как мне было стыдно! Как же так? Брат считает, что книга – для меня, а я значит, так глупа? Потихоньку от него сдала книгу в библиотеку, так и не прочитав, – первый, наверно, случай в моей жизни.

Через четыре года, в десятом классе взяла снова. И – читала взахлеб! Не могла понять, как она мне могла казаться скучной. Поумнела, значит, сильно за четыре года – доросла до Диккенса...

Так что если книга оказалась вам не по возрасту, не по уму – ничего страшного, вернетесь к ней позже. Но установить это можно, мне кажется, только опытным путем – начав читать. Знаю точно, что одни в 15 лет проглатывали "Преступление и наказание" Достоевского, для других чтение гениального романа было истинным наказанием.

Со вторым законом дело обстоит серьезнее.

Да, есть такие книжки, которые надо прочесть именно лет в 12, в 14...

Во-первых, только в этом возрасте вы получите от нее стопроцентное удовольствие. А во-вторых – создадите себе заделье (то есть нужный запас) на будущее. Это же здорово – перечитать когда-нибудь на отдыхе "Приключения Тома Сойера"! Я знаю людей, которые перечитывали эту книжку своего детства – со знакомыми иллюстрациями! – несколько раз: в 25 лет, потом около сорока лет и так далее. Но я не встречала таких, кто уселся читать ее первый раз в 40 лет. Во-первых – некогда. Во-вторых – и в голову не придет. А в-третьих, если и возьметесь – вряд ли будете читать взахлеб. Так, полистаете с легкой улыбкой. "Жаль, – скажете, – что в детстве не попалась..."

Чарльз Диккенс

В общем, поленился в свое время – проиграл на всю жизнь.

Что касается третьего закона – многие подумают:

а что плохого в чтении пустых, попавшихся случайно под руку или просто модных в этот момент книг?

Некоторые так и считают – а что? Ничего особенного. Мура, но читать можно.

А дело-то главным образом в том, что плохая книжка навсегда лишает вас возможности прочесть хорошую.

– Почему же навсегда-то? – спросите вы с возмущением. – Прочитал плохую – теперь почитаю хорошую! Какие дела?..

А вот такие. Время-то не безразмерное.

Когда я училась в шестом классе и продолжала читать, как говорится запоем, вдруг вычитала где-то, что человек за жизнь может прочесть, кажется, не более 7 тысяч книг.

Неважно, точная это цифра или нет. Важно то, что я пришла в ужас от мысли, что читаемые мною второсортные книги, поглощая отмеренные человеку для чтения часы (их и так не очень много остается – от других дел), явно меня чего-то лишают. В первую очередь – возможности прочесть какие-то другие книги – те самые, которые в жизни прочесть необходимо! Я еще не знала толком – какие. Но уже точно знала, что они – есть.

Тогда я стала думать – от чего же отказаться? (Я уже понимала, что поглощаю, охваченная жаждой чтения, и некачественную литературу тоже.) Я любила, например, тогдашнюю "научную фантастику" (сейчас одно издательство ее переиздает, но делает это совершенно напрасно). В этих книжках в те советские годы обязательно ловили каких-нибудь шпионов, охотящихся за замечательными советскими изобретениями и самими изобретателями. Меня увлекала сама детективность сюжета: выслеживание, преследование. Но вот что интересно. Потому, может быть, что к этому времени уже было прочитано немало первоклассных книг, я смутно чувствовала, что эта "фантастика" – в общем-то, дешевка (хотя, как советская пионерка, не подвергала сомнению то, что наша жизнь, конечно же, кишит шпионами). И с того дня дала себе слово больше не читать "фантастику". И держала зарок – представьте себе! – до конца университета. Боялась тратить драгоценное время не на чтение, а на чтиво.

До тех пор, пока один приятель не сказал мне, что это я напрасно.

И я узнала от него, что давно появились три прекрасных фантаста – Станислав Лем, Айзек Азимов и Рэй Брэдбери... И после этого всех их прочла и восхитилась. Но это – особая тема, к ней со временем вернусь.

У полки (иногда ее называют – золотая полка), на которой стоят вот эти самые книги, которые надо успеть прочитать до 14 – 15 лет (ну в крайнем случае – до 17), есть одно свойство: не все видят те книжки, которые на ней стоят. Кто-то и во всю свою жизнь многих из них так и не увидит – и, конечно, не прочтет. То есть не узнает просто даже названия книг, не прочитать которые так же обидно, как никогда не увидеть, например, другие страны.

Если же кто-то скажет – "Подумаешь, какие дела – ну не прочитаю какую-то книжку!.." – так это все равно, что сказать: "Подумаешь – не увижу какой-то ваш Париж!"

Александр Дюма

Не будете же вы кидаться объяснять такому человеку, зачем нужно увидеть в жизни Париж или, скажем, Рим. Просто пожмете плечами, да и все. Кто-то, может, еще у виска пальцем покрутит – соображай, мол, что несешь. И потому же неохота будет вам занудно ему объяснять, почему стоит и даже обязательно нужно прочитать те самые книги, которые задолго до тебя читал весь мир. И все восторгались. И говорили друг другу: "Как, ты еще не читал?"

И когда приятель тебе скажет: "Ты что – читать книжку собрался? Зачем тебе это надо?!", то вряд ли все-таки миллионы людей были глупые, а он – умный. Скорей уж наоборот, вот что я думаю.

Объяснять такому – только зря время тратить. А тем, кто поумней, кто все, о чем мы тут говорили, хорошо понимает и только ждет дельного совета, рада буду помочь.

Укомплектуем постепенно вместе одну за другой ваши золотые полки НЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

На ней будут стоять и книги русских писателей, и переводные – скажем, французы Жюль Берн или Дюма, американцы О. Генри и Марк Твен, англичане – Стивенсон, Конан-Дойл, Дефо или Честертон и многие другие.

Про американцев

Рассказы О. Генри, например, можно как раз читать в любом возрасте – хоть в 10 – 12 лет, хоть в 80. Но почему бы не начать пораньше? Он писал в конце XIX века – начале XX века и изображал Америку этого времени, с ее ковбоями и гангстерами. Начал писать, между прочим, в тюрьме, где три года сидел за растрату (не знаю – справедливо или нет). Поэтому ему пришлось переправлять рассказы в журналы тайно и печатать под псевдонимом (настоящая его фамилия Портер). И вышел на свободу уже известным писателем.

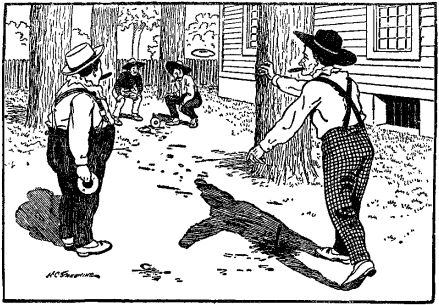

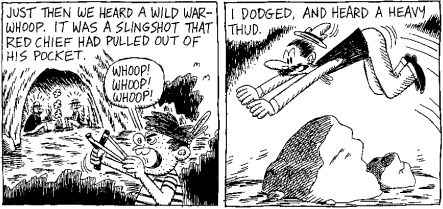

Начните хотя бы с его рассказа "Вождь краснокожих".

Двум американцам с Юга, из штата Алабама, не хватало двух тысяч долларов на проведение, как сами же они простодушно назвали, "жульнической спекуляции земельными участками..." И они похитили единственного сына "самого видного из горожан", десятилетнего рыжего мальца – чтобы получить у отца выкуп. Что из этого вышло – описано очень интересно и смешно. Не буду пересказывать, чтобы не портить вам впечатления. Приведу только последнюю фразу – уж очень она в духе и стиле О. Генри: "Хотя ночь была темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города".

Если уж мы начали с буквы "А" – с американского писателя, то расскажу про еще одного. Он уже тем нам интересен, что одна из его сказок ("Легенда об арабском звездочете" – тоже увлекательная) подсказала Пушкину сюжет "Сказки о золотом петушке" (открыла это Анна Ахматова – до нее никто и не догадывался).

Это писатель Вашингтон Ирвинг. Он родился в тот самый год – 1783-й, когда Америка стала Америкой (в России ее стали называть Северо-Американские штаты) – то есть добилась независимости от Британской империи. Будущего писателя и назвали в честь первого президента страны – Джорджа Вашингтона: фамилия президента стала его именем.

Про героя его рассказа "Рип ван Винкль" (это имя практически стало нарицательным – еще и поэтому рассказ надо обязательно прочитать, а то так и не поймете, о чем речь, когда вдруг услышите реплику образованного человека – "Ну, это просто Рип ван Винкль!") автор говорит: "Большим недостатком в характере Рипа было непреодолимое отвращение к производительному труду. Это происходило, однако, не потому, что у него не хватало усидчивости или терпения, – ведь сидел же он сиднем, бывало, на мокром камне с удочкой...