Книга для чтения взрослыми детям

Содержание:

-

Тайны земли котласской 1

-

Боги 1

-

Заволочье 1

-

Ушкуйники 1

-

Торговля 1

-

Стефан 2

-

Христианство 2

-

Войны 2

-

Укрепление Москвы 2

-

Строгановы 2

-

Ермак Тимофеевич 3

-

Заморская (заграничная) торговля 3

-

Развитие судостроения 3

-

Упадок торговли 3

-

Разорение крестьян 3

-

Петр Первый 4

-

Строительство железной дороги 4

-

Первая мировая война 4

-

Котлас стал городом 4

-

Гражданская война 5

-

Павлин Виноградов 5

-

Северо-Двинская флотилия 5

-

Новая экономическая политика 5

-

Возрождение лесного хозяйства 5

-

Лимендские судоремонтные мастерские 6

-

Коллективизация 6

-

Макариха 6

-

Лимендский судоремонтно-строительный завод 6

-

Развитие Котласа 6

-

Великая Отечественная война 6

-

Строительство железной дороги Коноша – Котлас – Воркута 6

-

Задания 7

-

Дорогие юные котлашане! 7

-

Использованная литература 7

-

Примечания 7

Галина Сергеева

О Котласе для маленьких котлашан

Тайны земли котласской

Тайны земли котласской скрыты в глубине веков. Давным-давно, тысячу лет назад, в наших местах уже жили люди. Заселение края шло из южных районов, из междуречья Оки и Волги. Размещалось население неравномерно, в основном по берегам рек и озер. Мужчины ловили рыбу и охотились.

Рыбы в Северной Двине было очень много. Особо почитаемы были красная рыба сёмга и белая рыба стерлядь. Плавали люди на лодках, выдолбленных из дерева или изготовленных из бересты.

Охотились мужчины на диких зверей, которых тоже было великое множество. Мясо лосей, медведей, кабанов и зайцев было пищей, а песцы, белки, куницы, соболя давали прекрасные меха, с которыми никакой холод не страшен.

Места были сказочно красивы: величественная река, могучие леса, полные грибов и ягод. Уже тогда появилось мотыжное земледелие и домашние скот и птица. Сеяли в основном ячмень и рожь.

Во главе племени стоял князь – самый уважаемый и смелый человек.

В те давние времена люди уже не были равными – князю доставалось всё самое лучшее, и для него строили люди большие жилища.

В этот период с востока вторглись в пределы нашего края многочисленные пермские племена, предположительно они пришли с рек Кама и Вятка.

Позднее русские стали называть их зыряне .

Навстречу пермским племенам с запада двигались славяне.

1. Чем занимались наши предки?

2. Как они передвигались?

3. Чем питались?

Боги

Чтобы жизнь была удачной, надо было задабривать богов. Люди никогда не видели их, но думали, что они должны быть похожими на всё, что их окружает и помогает жить. Главными богами были Солнце, Вода, Огонь и Луна , а менее главными, но тоже очень уважаемыми, были боги-животные: соболь, белка, куница, медведь, овца, коза. Люди часто обожествляют то, чего они не понимают и чему не могут найти объяснения.

О Великое Солнце, ты даёшь свет и тепло! О Благословенная Вода, без тебя мы бы умерли от жажды! О Могущественный Огонь, ты согреваешь нас в стужу и холод! Если боги рассердятся на людей, могут случиться всякие несчастья: обмелеет река – уйдёт рыба, случится пожар – погибнут люди и животные, погаснет огонь – придёт стужа.

Чтобы этого не случилось, богов надо было задобрить.

Люди огораживали место частоколом, вырезали из дерева фигурки богов и приносили им жертвы – убивали животных и клали их перед своими кумирами.

Это огороженное под открытым небом место называлось святилищем или кумирницей, а люди, поклоняющиеся многим богам, называются язычниками.

1. Каким богам поклонялись люди?

2. Кто такие язычники ?

3. Расскажи, что ты видишь на картинке.

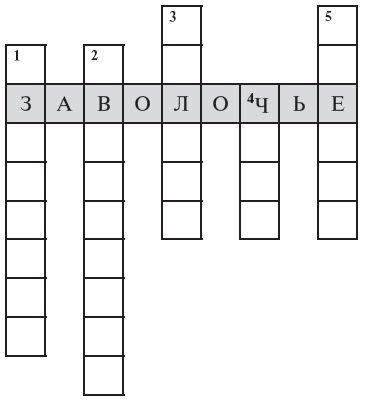

Заволочье

Русь уже была, и были крупные и могучие государства – Новгородское, Ростово-Суздальское , позднее Владимиро-Суздальское и Московское , и они тоже хотели завладеть богатствами северных людей. Добраться к берегам Двины было очень трудно. Плывёшь-плывёшь по какой-нибудь речке, а она кончается, и нужно вытаскивать лодку на берег и тащить по земле волоком (волочить), пока не начнётся другая река. Потому пришельцы называли места между реками Вагой, Северной Двиной и Сухоной – Заволочьем , так как находились они за волоком , а непонятных для них людей, похожих на современных коми, финнов, эстонцев, называли чудью , то есть чудными, странными, неизвестными.

Чудь имела укреплённые городки и земельные владения. Люди, по преданию, были богатырского роста, имели огромную физическую силу и умели переговариваться на больших расстояниях.

1. Что такое Заволочье ?

2. Объясни значение слова чудь .

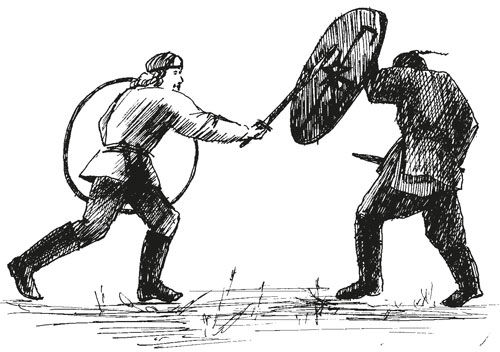

Ушкуйники

Новгородцы были очень воинственными. Они проникали к берегам Двины на маленьких судёнышках – ушкуях , потому стали известны как ушкуйники. Ушкуи были сравнительно лёгкими, и ушкуйникам удавалось протащить их через многочисленные волоки. Добравшись до чуди, ушкуйники, как разбойники, убивали и грабили местное население.

В свою очередь чудь была наготове. На возвышенных местах возводились крепости, обнесённые земляным валом и окружённые рвом или рекой, и чудь не упускала случая отомстить разбойникам, которым очень хотелось и мяса, и мёда, и мехов. Но разбойники есть разбойники во все времена, и не они делают историю. Вслед за ушкуйниками в поисках свободных земель к берегам Двины двигались простые люди – земледельцы, ремесленники, городские бедняки, иноки . Они осваивали земли вблизи рек и несли свою культуру, грамоту и ремёсла.

1. Кто такие ушкуйники ?

2. Почему они добирались до чуди?

Торговля

Новгородские купцы

В Новгороде было много богатых купцов, которые хотели быть ещё богаче. Те из них, которые не боялись трудностей дальнего пути и хотели получить большую прибыль, загружали лодки тканями, украшениями, орудиями труда, оружием, гончарными изделиями, диковинными плодами и плыли в далёкое Заволочье, где надеялись с выгодой для себя обменять свои товары на меха, серебро и слюду, так дорого ценящиеся в Европе.

В пути их могли ограбили и даже убить, но, если есть цель, человек упорно идёт вперёд.

Торговля становилась выгодным делом для обеих сторон и всё более развивалась.

1. Почему новгородские купцы плыли в Заволочье?

2. Чем они торговали?

Стефан

Среди местного населения тоже стали появляться люди, желающие обогатиться. Зимой они снаряжали санные обозы с рыбой, пушниной, мёдом, мясом и отправлялись в дальние места по замёрзшим рекам, бывшим единственно возможной дорогой. По преданию, один из зырян по имени Дзебас часто снаряжал обозы до Устюга и в конце концов остался там жить.

В Устюге он женился, и у него родилась дочь Мария. Когда Мария повзрослела и вышла замуж, у неё родился сын Стефан.

Дед брал внука с собой, когда ездил к зырянам, и мальчик с раннего детства видел, как трудно им живётся.

Учился он легко, прилежно изучал старославянский, греческий и латинский языки, переписывал святые книги и мечтал о том, как будет "выводить из тьмы" зырян, то есть научит их грамоте и письму. А для этого он должен был составить зырянскую азбуку. Упорный и длительный труд успешно завершился, и Стефан обратился с просьбой к наместнику московского митрополита – владыке Герасиму отправить его с отрядом иноков в земли к зырянам, чтобы обратить их в христианство не мечом, то есть не с помощью оружия и кровопролитий, а словом.

Вопросы:

1. Какую цель ставил перед собой Стефан?

2. Как он её добивался?

Христианство

Русь приняла христианство в 988 году, и это было большим шагом вперёд. Христиане почитали не множество богов, а одного – Иисуса Христа, и вера в одного Бога объединяла различных людей, ранее враждовавших между собой. А мир, как вы понимаете сами, конечно же, лучше войны.

Московский князь Дмитрий Донской был чрезвычайно заинтересован в успехе Стефановского похода, надеясь, что земли зырян в этом случае присоединятся не к Великому Новгороду, а к Москве.

Стефан получил высочайшее разрешение и в 1379 году отправился к реке Вычегде, где надеялся убедить зырян в необходимости обратиться к Христу, ведь говорить он будет на родном, материнском зырянском языке, знакомом ему с детства.

У язычников были свои священники, которые назывались волхвами. Волхвы не хотели терять власть, они всячески защищали своих богов, угрожали Стефану и не один раз хотели его убить. Однажды он чуть не погиб в огне, но мужество и отвага помогли ему остаться в живых. Там, где проходил отряд Стефана, начиналось строительство деревянных храмов и часовен и разрушались кумирницы.

У впадения Вычегды в Северную Двину заложил Стефан святую церковь – символ христианства – и пошёл дальше, на реки Пермь, Вымь и далее к Вятке, чтобы продолжить начатое дело и обратить язычников в христиан, пользуясь только словом, которое иногда бывает сильнее оружия. И за нравственный подвиг христианская церковь нарекла мужественного человека Стефаном Пермским. И не случайно именно его имя носит построенный позднее в Котласе каменный храм.

Вопросы:

1. Что такое христианство?

2. Расскажите о подвиге Стефана. Почему он стал Пермским?

Войны

Но если мы подумаем, что с приходом Стефана войны прекратились и наступил мир, то мы ошибёмся. Войны продолжались между Москвой и Суздалем, Новгородом и Суздалем, Москвой и Новгородом, который не хотел уступить богатые двинские земли, дающие не только меха, но и соль, медь, серебро, нефть, дёготь, слюду, жемчуг.

Нефть везли в бочках и использовали для освещения улиц. Серебряными слитками платили дань хану Батыю и торговали за границей, слюду вставляли в окна и фонари. Дёготь использовали при строительстве лодок и пошиве обуви. Соль в большом количестве продавалась за границу. Жемчугом украшались одежда и головные уборы.

Продолжались и русско-чудские войны с выходцами из поволжских областей и Великого Устюга, сильно укрепившегося в 13 веке и тесно связанного с Ростовом.

Конечно, бывало, что русские мирно занимали пустующие земли, не принадлежащие никому, так как чудское население жило разрозненно, но были и кровопролития, когда чудь отчаянно сопротивлялась и не хотела уступать пришельцам.

Легенды говорят о том, что если чудь понимала, что сопротивление бессмысленно, так как враг более многочислен и лучше вооружён, то она "уходила в землю". Чудь вырывала ямы, в углах ставились столбы, на них настилался помост с камнями. Не желая сдаваться русским, чудь выбивала столбы, и помост с камнями хоронил людей заживо. Находилось множество свидетельств этому.

Исчезнувшие же поселения чуди, заросшие деревьями в полтора и два обхвата, называются печищами.

Но нельзя говорить о том, что чудь была полностью истреблена. Она просто растворилась среди более многочисленных русских, переняв их обычаи и высокую культуру, связанную с развитием земледелия.

Местное население стало пахать землю и выращивать рожь, овёс, ячмень и пшеницу.

Двинское население всё увеличивалось и особенно возросло в 13 веке во время нашествия на Русь полчищ хана Батыя, когда часть населения Московского княжества ушла от татар на Запад и Север.

Вопросы:

1. Каковы причины войн? Кто с кем воевал?

2. Чем была богата двинская земля?

3. Почему увеличивалось двинское население?

Впиши значения слов:

1. Люди, которые поклоняются многим богам.

2. Место для жертвоприношений у язычников.

3. Языческие священники.

4. Местное население Заволочья.

5. Имя просветителя Пермского.

Укрепление Москвы

После победы на Куликовом поле в 1380 году возросло значение Москвы, которая всегда старалась объединить русские земли, преодолевая сопротивление отдельных городов и особенно Новгорода. Великий Устюг выступал на стороне Москвы и в 1386 году участвовал в походе Дмитрия Донского против новгородцев. Двинская земля переходила из рук в руки – от Москвы к Новгороду и обратно.

В 1478 году Москва окончательно присоединила к себе Великий Новгород и в том же году подчинила себе Заволочье.

В Москву отправлялись многочисленные обозы с мехами, солью, серебром, дёгтем, нефтью, рыбой, зерном, изделиями из льна.

Быстрые и сильные чудские лошади, запряжённые в сани, преодолевали многочисленные волоки.

Вопросы:

1. В каком году Заволочье присоединилось к Москве?

2. Что Заволочье поставляло в Москву?

Строгановы

Русская пословица гласит: "Без соли, без хлеба худая беседа!" Соль с глубокой древности ценилась очень высоко. По наличию соли на столе судили о благосостоянии царств и государств. Перед почётным гостем стояла особая солонка.

Божьим даром для любой местности являются соляные источники.

В 1492 году на берегу речки Усолки, вытекающей из солёного озера Солониха, возникло поселение Усолье.

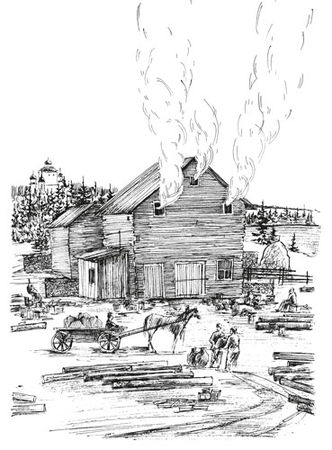

Здесь в 1515 году поставил Аника Строганов первую соляную варницу, где из солёной воды выпаривали соль.

Соляная варница

Число соляных варниц росло, Строгановы богатели, развивалось и богатело Усолье, и в 1590 году указом царя поселение становится городом с названием Соль-Вычегодская. Тогда в нём насчитывалось 441 двор и 1887 жителей.

В 16 веке в Соли-Вычегодской добывалось 200–300 тысяч пудов соли ежегодно.

В большом сарае около соляного источника к балкам, установленным на четырёх столбах, подвешивался короб, который наполняли солёной водой.

Под ним разводили огонь и кипятили воду до тех пор, пока она вся не испарялась. Потом соль выгребали и досушивали на солнце.

Требовалось огромное количество дров: почти кубометр на пуд соли.

Строгановы торговали солью не только внутри страны, но и вывозили её в Нидерланды и Бухару, а также развивали железоделательные, кузнечные и пушные промыслы, защищали рубежи русского государства от набегов хана Кучума.

При Строгановых процветал жемчужный промысел. Жемчуг не просто добывался в реках, но жемчужные раковины выращивались специально. Жемчугом украшали одежду и головные уборы.

Вопросы:

1. Что такое соляная варница?

2. Как добывали соль?