Ребята слушали, ожидая чего-то необычного. Куда клонит вожатая?

А Наташа убрала карту, подошла поближе к угасающему костру и начала читать прогноз погоды на декабрь. Прогноз не сулил ничего хорошего: снежные заносы, мороз по ночам до тридцати пяти градусов.

- Ого-го, - вздохнул Слава Фокин и потуже натянул ушанку.

- Вы понимаете, что это означает? - спросила Наташа.

- Ещё бы не понять! - отозвался Юра Фокин - они со Славой были похожи друг на друга, как две капли воды. Ну ясно: близнецы. Даже друзья их иногда путали и могли различить только на улице: у Славы ушанка была без тесёмок…

- Ещё бы не понять! - повторил Юра, а сам помрачнел. - Теперь не погуляешь. Мамка вечером ни за что из дому не выпустит. Скажет, нос отморозите.

- И это верно, - сказала Наташа. - Но как вы думаете, для чего я вас привела сюда? В гости? Нашим пернатым друзьям, всем птицам леса, грозит большая опасность. Как им добывать пищу, если всё заметёт глубоким снегом? Если ударят лютые морозы? А ведь птицы оберегают от вредителей наши леса, сады и огороды. И мы должны прийти им на помощь!

Прийти на помощь! Сколько раз у себя дома ребята слышали эти слова. Вся жизнь рыбоводов и ихтиологов, ведающих прудовым хозяйством страны, посвящена тому, чтобы в нужную минуту приходить на помощь обитающим в прудах рыбам.

Для того и понадобилось где-то удобрять застойную воду, где-то насыщать, оживлять её кислородом, чтобы повсюду живыми были пруды. Чтобы отливали они подвижным серебром рыбьей чешуи.

Ребята посёлка Рыбный выросли среди этих повседневных забот о живой природе. Они гордились, что в их маленький посёлок гости приезжают за помощью и советами. И вот оказалось, что они-то сами далеко не обо всём и не о всех позаботились. Любили прекрасные свои леса, любили пение птиц, но не задумывались никогда, что и лесу, и птицам нужна забота.

Белобрысый Санька Ивойлов подбросил в костёр ветки. Они затрещали, опять зашипел тающий снег, языки пламени взметнулись вверх. И чем ярче разгорался костёр, тем гуще казалась темнота вокруг. Притих высокий, заснеженный лес, словно и он, и все его обитатели прислушивались: с чем же пожаловали к ним в гости вожатая и весь её отряд?

А Наташа предложила все окрестные рощи и перелески назвать пионерской республикой Снегирией - в честь снегиря, одной из самых красивых птиц, какую можно увидеть в подмосковных лесах. С зимой то и дело появляются здесь новые стайки красногрудых снегирей: эти птицы не улетают зимой в дальние тёплые края, но, когда наступают холода, они откочёвывают туда, где потеплее. Вот и случается, что залётные гости откуда-нибудь с севера ищут приюта возле посёлка Рыбный, и становится их с каждым днём всё больше. В это время всем птицам особенно необходима помощь человека.

И ещё предложила Наташа: здесь, в густом ельнике, построить снежную крепость - штаб республики, а на высокой голой сосне, которая уже второй год стояла без зелёной хвои, водрузить флаг Снегирии, как на мачте.

Теперь ребятам предстояло разведать, какие птицы водятся в окрестных лесах, где их больше, где меньше, - чтобы получше расставить кормушки.

- Мы объявляем себя тимуровцами леса, - сказала Наташа. - Согласны?

- Согласны! Согласны! - ответили ребята.

Споры разгорелись, когда начали придумывать, как назвать звенья. Сначала, всё шло гладко: первое звено назвали "Соловей". Ну кто будет возражать против соловья? Во всех песнях о нём поётся, да и сами ребята не однажды по вечерам заслушивались его трелями. Второе звено выбрало себе имя "Синица". Все хорошо знали эту бойкую, весёлую птичку, да ещё Наташа напомнила, сколько вредных насекомых истребляет синица.

Словом, спор начался из-за названия третьего звена. Саша Рязанов предложил назвать его "Ворона". Все, конечно, зашумели, а Лена Мушкаева даже обиделась:

- Тоже придумал! Это нам называться "Вороной"? Они у меня под окнами так каркают, что даже заниматься мешают…

- Эх, ты! - в свою очередь обиделся Саша. - Знаешь, какая это умнейшая птица?

- Верно, - поддержала Наташа, вожатая. - Птицы - это наши друзья, ребята, и от несправедливого отношения их тоже следует защищать. Вот, к примеру, кукушка… Всем известно, что она яйца свои в чужие гнёзда подкладывает. А ведь у неё в эту пору самая охота идёт. Эта птица - гроза для вредителей леса…

- Давайте назовём звено "Кукушка". У неё и голос приятный, - сказала Марина Копылова. - Один раз шла я в школу, а она подсчитывает: ку-ку, ку-ку… И так пять раз. И не обманула. Поставили мне пятёрку по пению.

- Я не согласен, - возразил Саша Рязанов, всё ещё обиженный, что его предложение не приняли. - Не может кукушка верно подсчитывать. Ты и без неё бы пятёрку получила, хотя голос у тебя…

Саша махнул рукой и замолчал.

- Не переходи на личности, Санька! - В тоне Леночки Конновой звучали и требовательность и мягкость.

Не будь этой мягкости, Санька, пожалуй, взорвался бы, вспылил - ишь поучает! Но глаза у Леночки такие добрые, лицо такое открытое. И большой, сильный, смуглолицый Санька сник перед маленькой одноклассницей.

А Леночка сказала в заключение:

- Мы ведь не против кукушки и не против вороны, только… давайте назовём звено "Жаворонок". Помните, ещё стихи про него учили.

Тут уж не возразишь. У каждого из ребят свежи были в памяти знаменитые стихи Жуковского, посвящённые маленькому вестнику весны:

На солнце тёмный лес зардел.

В долине пар белеет тонкий,

И песню раннюю запел

В лазури жаворонок звонкий.

За "Жаворонка" проголосовали единогласно…

В посёлок возвращались поздно. Луна светила так, будто её раскалили на огне.

Шли след в след. Наташа объяснила: никто не должен знать, что здесь, у "дерева-кресла", сворачивал в лес целый отряд. Ведь в крепости будет склад с кормом для птиц. И уже когда станет ясно, что тимуровцы леса не отступят от своей цели, пусть и остальные ребята признают себя жителями пионерской республики Снегирии…

Вот с этого самого необычного сбора и начались едва заметные для посторонних перемены в жизни четвёртого "А". Ведь у ребят была своя большая и прекрасная тайна.

Даже юркие и непоседливые братья Фокины в перерывах между уроками не носились вихрем по коридору: вместе с Сашей Рязановым они подсчитывали, сколько потребуется санок со снегом, чтобы возвести крепость.

- Потом стены водой окатим, будут прямо железные, - сказал Саша. - А как лестница?

- Мировая!

- Выдержит?

- Хоть кого!

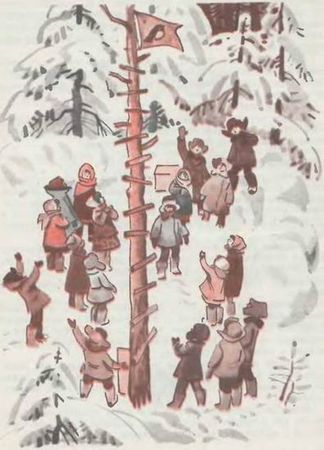

Лестницу сколачивали братья Фокины. Планку за планкой приколачивали на мёртвую сосну, до самой вершины, чтобы водрузить там флаг Снегирии.

Флаг сшили девочки. На кумачовое полотнище наклеили большого снегиря, вырезанного из "Юного натуралиста". А чтобы бумажный снегирь не боялся ни дождя, ни снега, обшили его прозрачным целлофаном.

- Навечно! - заверила Люба Хаустова, известная в классе мастерица на все руки.

В углу класса на каждой переменке переговаривались девчонки из звена "Соловей". Валя Жумаева раздобыла для синиц кусок сала.

- Главное, чтоб не солёное, - предупредила Марина Чертихина.

- Нисколечко! - заверила Валя. - Я попробовала.

- А я им уже манную кашу выносила, - сообщила Настя Филатова. - Они как налетят! И воробьи, и синицы. Всем понравилось…

Да, ребята, привыкшие возиться с обитателями прудов, научились с малых лет любить и понимать всё живое. Замутит иной бездельник родничок или ополоснёт в нём ведро из-под бензина нерадивый водитель - худо будет форели. Не придёшь на помощь пернатым в непривычно суровую снежную зиму - не дотянут они до весны. И первые дозорные страны Снегирии рьяно взялись за дело. Кто на лыжах, кто пеший, с трудом вытаскивая из снега валенки, отправились в разведку.

Зимой пруды подо льдом, под снегом. Долину Якоти продувают холодные ветры. Ни людей, ни птиц не тянет в эти места в студёную пору. Снегирия раскинулась по другую сторону посёлка, углубилась в раздольные леса.

В почтовый ящик к вожатой посыпались письменные донесения:

"Лес неподалёку от родничка. От тропинки сто шагов в сторону сосны. Сосна раздвоенная. Рядом - трухлявый пень.

В кустах много синиц. Можно ставить кормушку.

Жаворонок".

"Дачный лес. Водятся синицы, воробьи, сороки, дятлы. И ещё птичка, которую мы не узнали. Зарисовали её. Она тоненькая, длинненькая. Поёт: пик-пик-пик… Сидела на ели.

Конькова Лена. Боровкова Марина".

"Родниковый лес. 14 ч. 50 мин. Голова красная, сам - серый. Дятел. Долбил шишку. Потом выкинул.

Соловей".

"Овраг по дороге к Чёрному омуту. Рябина. На ветках - мёрзлые ягоды. Дважды прилетал снегирь. Напевал: рюм-рюм, рюм-рюм… Что это означает - не знаем. Подпустил довольно близко и улетел.

Алла Никулина, Миша Воропаев, Виталик Габлин".

По донесениям дозорных выбирали места для кормушек. Просо, коноплю, семечки, хлебные крошки, кусочки сала приносили в крепость, стены которой ещё только воздвигались. Фанерный ящик из-под посылки приспособили под склад.

А в один из воскресных дней над голой сосной заполыхал флаг республики Снегирии. Но до этого тимуровцы леса принимали торжественную клятву. Клятву сочиняли сами, в стихах. Её наклеили на белый картон. По краям нарисовали птиц: красавца снегиря, работягу дятла, парящего в небе жаворонка, проворную синицу, едва различимого среди зелени соловья, вездесущего воробушка.

После подъёма флага, а значит, после того, как посёлок Рыбный стал не просто посёлком, а столицей пионерской республики, вожатая Наташа нашла в своём почтовом ящике записку:

"Хотим быть с вами…"

Тайна четвёртого класса "А" перестала быть тайной для школы, но юные тимуровцы леса теперь и сами хотели, чтобы у птиц было побольше друзей.

…Жаль, наши крылатые друзья не знают, что люди празднуют День птиц.

В этот день газеты печатают статьи и стихи о пернатых, в школах проводятся беседы о неутомимых санитарах лесов и полей, которые истребляют летающих, ползучих и иных вредителей. Пионеры на уроках труда и дома стругают, сколачивают птичьи домики - скворечники.

Если бы птицы знали… Наверно, вся эта неисчислимая армия поднялась бы в небо и в небе стало бы тесно, как на улицах большого города. Они пели бы, щёлкали, чирикали, и от птичьего трезвона дрожал бы прозрачный воздух.

Хорошо, что День птиц празднуют весной. Зима ещё прячет в глубине оврагов и в зарослях ельника клочья рыхлого, посеревшего снега, но весна уже бежит по земле весёлыми ручьями, гонит сок под корою деревьев, сдувает облака с синего тёплого неба.

В такой день пионерская республика вышла на главную улицу посёлка. Над улицей, похожей на аллею, взвилась широкая бумажная лента со словами: "Мы из Снегирии".

Впереди развевался флаг, всю зиму трепетавший над лесом. Он немного полинял, этот испытанный флаг, знакомый с метелями, дождями, ветром.

А ребята, что с гордостью несли его, может быть, впервые в своей жизни поняли, какое это счастье - чувствовать себя нужными и этой земле, и щедрому лесу, и высокому небу.

Лес спасён

Черницкая школа-интернат со всех сторон окружена лесом. Ребята очень любят свой сосновый бор и часто после уроков идут туда: по грибы, по ягоды или просто так - поиграть.

И в этот день Миша Яцко, Серёжа Кравцов, Игорь Орехов решили сходить в лес.

Весело и беспечно бежали мальчики по знакомым тропинкам. И вдруг увидели огонь. Нет, это не костёр. Горел косяк леса. Ребята бросились туда и ветками и еловыми лапами начали забивать языки пламени. Вскоре на помощь им пришли члены школьного "Зелёного патруля", подъехали работники местного лесничества. Опасность миновала.

Пионеры и комсомольцы Черницкой школы-интерната спасли сотни гектаров зелёного богатства.

Ф. Курбацкий,

Витебская область,

Лиозненский район.

Станислав Романовский

Есть такая "пионерка"!

Море грохотало три дня и три ночи. Чёрно-зелёная вода вздымала гальку, мелкие камни, легко переворачивала с боку на бок крупные каменные глыбы, и в прибрежной степи, засаженной яблонями, виноградом и пшеницей, пахло морской свежестью.

Валы с громом разбивались о берег, вставали на дыбы скоротечной прозрачной стеной, и в этой стене от основания и до пенной вершины, как рыбы, играли камни и галька… А когда валы опадали, то далеко от них, дальше, чем сумела бы забросить рука ребёнка, летели камушки и могли поранить человека.

Вытирая с лица солёные брызги, грек Ян говорил:

- Море просит жертву.

Некогда Ян работал на сейнере, а сейчас наблюдал за порядком на пляже.

Но вот море успокоилось, утихло, налилось синевой. Изредка на берег наплывали волны и со звуком, похожим на всхлипывание, замирали. В такое время к морю приехали ребята из станицы Красноармейской, разбили палатку в стороне от пляжа, полюбовались неярким пшеничным солнцем, уходящим в солёную мглу, искупались в густой воде, в которой, как золотые медузы, качались звёзды, поужинали и легли спать.

Было прохладно. Володя Побожий лежал у сырой брезентовой стенки, обращённой к воде, всем собой слышал, как рядом дышит огромное существо - море, и думал о своей работе.

Эта крестьянская привычка была у его родителей, у всех, кто работает в колхозе, - думать о своём деле даже тогда, когда, казалось бы, и думать-то о нём не надо: всё думано-передумано. Это происходит потому, что люди живут на земле, а она, земля-матушка, трудится без передышки, в поте лица своего, в росе и туманах гонит в рост хлеба и травы, наливает сладостью виноград и яблоки. Её нельзя ни на час выключить, как станок, эту землю, она хлопочет, набирает силы и тогда, когда отдыхает, и как забыть про неё? Да никак. Тем более, что он, Володя Побожий, вместе со своими товарищами из четвёртой школы выращивает на этой земле новый, ими созданный сорт пшеницы "пионерка".

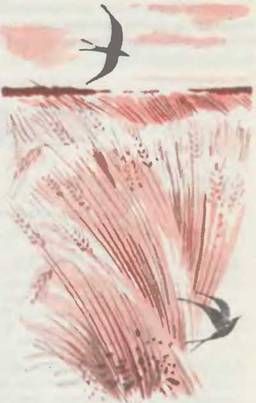

Нет, "пионерку" школьники не выдумали, не сочинили. Они её вырастили сами на опытном участке, на делянках метр шириной и пятнадцать метров длиной каждая, и в пересчёте на большие площади их пшеница, о которой Володя рапортовал Двадцать пятому съезду партии, даёт девяносто три - девяносто пять центнеров с гектара! Откуда он взялся - этот великанский урожай? Кто породил "пионерку"?

…Старый человек, академик Павел Пантелеймонович Лукьяненко, известный всему миру создатель могучих урожайных пшениц, вышел в поле, чтобы узнать, как там дела, покачнулся, попытался устоять, держась за пшеничные стебли, которые он вырастил… Но стебли не удержали его, не смогли. Они только склонились над ним, уже мёртвым, чтобы заслонить от солнца, от дождя или хотя бы погладить его.

Но было поздно: сердце учёного остановилось. Оно устало. Человек умер не в постели, не в окружении врачей и лекарств, а в поле, как воин, потому что хлебное поле всегда, и в самые мирные времена, было, есть и будет полем битвы за урожай, без которого не прожить человеку.

Именно из пшеницы Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, из "безостой-два" пионеры опытнического звена школы номер четыре - Володя Побожий, Саша Метельников, Люда Карабатова, Таня Зазыба, Тоня Пляшкун, Галя Жаравина, Лёша Полежаев и другие - вывели свой сорт "пионерка". Год да по году они высевали на делянках самые лучшие семена "безостой-два", ухаживали за посевами, отбирали сильные, окатные, крепкие зёрна для нового посева. Они начинали свою опытническую работу тогда, когда Павел Пантелеймонович был ещё жив и, зная об их поисках, подарил школьникам ручную сеялку с шутливым названием "сеньор"…

И "пионерка" - это как продолжение жизни учёного, как торжество жизни вечной, неумирающей, негасимой, когда невозможно и дня прожить без дела; а выпадут вот такие поездки к синему морю - не успев надышаться вдосталь его далями, ты начинаешь думать: как там они без тебя, твои хлебные делянки? Наверное, по-другому нельзя: выведение новых сортов - дело серьёзное и долгое. На каждый сорт уходят годы, а может быть, и вся жизнь. Миллионы людей скажут тебе спасибо за добрый обильный хлеб.

Володя Побожий начинал отбирать семена "безостой-два" пионером, а сейчас он - комсомолец. "Пионерка" есть, есть и урожай девяносто три - девяносто пять центнеров с гектара, но… на делянках. Зёрна "пионерки" изучаются в Кубанском сельскохозяйственном институте. Как они поведут себя, эти зёрна, не на делянках, а в полевых условиях? Какую пользу они принесут людям? Какой вкус у хлеба, выпеченного из этого сорта пшеницы? Так получилось, что новая пшеница есть, а какой хлеб из неё выйдет, ребята не знают. Вопросов много, очень много вопросов.

…Тело Володи горело после морского купания. Кожу щипала соль, и сон приходил не сразу, и было слышно, как недалеко от палатки ворочается, ворчит и тоже не может заснуть море. Подросток думал о том, как, помимо ухода за пшеницей, он работал в колхозном саду, убирал яблоки: жёлтый с красными мраморными прожилками "шафран"; "цыганочку" - сплошь красное, как кумач, яблоко; "доктор Фиш" - звучит почти как "доктор Фауст" - жёлто-зелёный, с красным загаром, сладкий плод… Сколько их ещё - самых разных яблок на его богатой земле? Тогда он заработал 85 рублей, отдал их маме, и на заработанное ему купили серый костюм и туфли. Всё хорошо, жалко только, что он как-то сразу вырос из костюма: ещё вчера в нём можно было ходить свободно, а сегодня трещит в плечах, и руки торчат из рукавов. Как бежит время, а? Как непостижимо быстро оно бежит!

Не успеешь опомниться - позади средняя школа. Кем он будет, Володя Побожий? Сейчас под ворчание моря, засыпая, он думал о том, что по-прежнему стоит на перепутье: ему хочется поступить в Тимирязевскую академию на отделение селекции и семеноводства, где, благо, учится воспитанница их опытнического звена Полина Григорьева. И в то же время хорошо было бы окончить Военно-политическую академию имени Ленина. Нельзя же сразу поступить в обе академии - придётся выбрать из двух одну. Какую? Почему такие противоречивые желания? Кто сказал, что противоречивые? В одном случае - выращивать хлеб. В другом - защищать его. И без профессии хлебороба и без профессии воина стране обойтись нельзя. Так как же всё-таки быть?