Поступление в школу знаменует прохождение ребенком этапа адаптации. От того, насколько успешно пройдет адаптация в начальной школе, зависит дальнейшее обучение ребенка. Новая социальная ситуация развития ужесточает условия жизни младшего школьника и может являться для него стрессогенной, приводить к изменениям эмоциональных состояний, возрастанию психической напряженности, что оказывает влияние на физическое здоровье и поведение. Начальный период обучения достаточно труден для всех детей, поступивших в школу. В ответ на новые повышенные требования к организму первоклассника в первые недели и месяцы обучения могут появиться жалобы детей на усталость, головные боли, возникнуть раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Снижаются аппетит детей и масса тела. Отмечаются и трудности психологического характера, такие как, например, тревожность и страх, отрицательное отношение к учебе, учителю, неправильное представление о своих способностях и возможностях. Описанные выше изменения в организме первоклассника, связанные с началом обучения в школе, некоторые зарубежные ученые называют "адаптационной болезнью", "школьным шоком", "школьным стрессом". Адаптация к школе – это процесс привыкания к новым школьным условиям, который каждый первоклассник переживает и осознает по-своему. Большинство первоклассников приходят в школу из детского сада. Там были игры, прогулки, спокойный режим, дневной сон, всегда рядом педагог. В школе условия изменяются: здесь – деятельность в достаточно напряженном режиме и новая жесткая система требований. Для того чтобы приспособиться к ним, нужны силы и время.

Практический пример

Исследования показали, что от 45 % до 52 % первоклассников адаптируются к школе за 3 месяца обучения. Неустойчивая адаптация за 3–4 месяца характерна для 25–30 % учащихся. От 18 % до 30 % учеников дезадаптируются, отмечается психоэмоциональное перенапряжение, срыв нервной деятельности, увеличивается заболеваемость от начала к концу учебного года.

Период адаптации ребенка к школе длится в среднем от 2–3 недель до полугода. Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности образовательных программ, уровня психологической готовности ребенка к школе и т. д. Ребенок, пришедший впервые в школу, встречается с новым коллективом детей и взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и педагогами, научиться выполнять требования и правила школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной работой. Практика показывает, что не все дети готовы к этому. Некоторые первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. Для многих младших школьников, и особенно шестилеток, период социально-психологической адаптации к школе является достаточно сложным, что обусловливает необходимость особого психолого-педагогического сопровождения первоклассников.

1.2. Учебная деятельность младших школьников

Новая социальная ситуация развития младшего школьника требует особой, новой ведущей деятельности, т. е. того вида деятельности, которая определяет формирование основных психологических новообразований на данном возрастном этапе. Ведущей деятельностью младшего школьника является учебная деятельность.

Д.Б. Эльконин определил учебную деятельность как деятельность, имеющую своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий, которая должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть мотивы приобретения обобщенных способов действий, или проще говоря, мотивы, собственного роста, собственного совершенствования. Если удастся сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие мотивы, деятельности, которые связаны с позицией школьника, с осуществлением общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности.

Основные специфические характеристики учебной деятельности заключаются в следующем:

• учебная деятельность специально направлена на овладение определенным учебным материалом и решение учебных задач;

• в учебной деятельности происходит освоение общих способов действий и научных понятий;

• в процессе овладения учебным материалом общие способы действия предваряют решение учебных;

• учебная деятельность способствует изменениям самого субъекта деятельности, т. е. школьника;

• под влиянием собственных учебных действий и их результатов происходят изменения психических свойств и поведения школьника.

Сопоставляя между собой игровую деятельность, которая была ведущей в дошкольном возрасте, и учебную деятельность младшего школьника, можно выделить основные различия между ними. Главные из них заключаются в обязательном характере учебной деятельности, ее произвольности и результативности. Учебная деятельность должна быть результативной, направленной на достижение определенной цели, которую необходимо осознать ребенку. В связи с этим в рамках учебной деятельности создаются условия для развития умения самостоятельно формулировать цель деятельности. Наряду с этим учебная деятельность отличается произвольностью, обеспечивающей произвольное управление своими эмоциональными состояниями, двигательной активностью, познавательными процессами, отношениями с другими людьми и др. Произвольный характер учебной деятельности возможен при произвольности всех психических процессов, что обеспечивает самостоятельное формулирование цели и ее успешное достижение. Произвольность психических процессов является одним из главных психологических новообразований младшего школьного возраста, формирующихся под влиянием учебной деятельности как ведущей деятельности на данном этапе онтогенеза.

Учебная деятельность также способствует формированию других важных новообразований в структуре психики. В процессе решения учебной задачи перед младшим школьником встает необходимость представить результаты своих действий, предусмотреть будущий конечный результат деятельности, запланировать последовательность действий, средства достижения цели. Это осуществляется в процессе мысленной разработки плана достижения желаемой цели деятельности с помощью способности к планированию своих действий в уме. На предыдущем возрастном этапе способность к планированию действий во внутреннем плане у детей практически отсутствовала, имелись только предпосылки к ее развитию в виде эгоцентрической речи, сопровождающей действия ребенка. Под влиянием учебной деятельности способность к внутреннему планированию очень интенсивно развивается.

Учебная деятельность способствует развитию аналитических способностей младших школьников:

• способности выделять главные, существенные свойства предметов и явлений, абстрагируясь при этом от второстепенных признаков;

• способности выделять среди всех условий учебной задачи существенные условия, от которых зависит успешное решение не только данной учебной задачи, но и сходных с ней;

• способности анализировать собственные действия. Планирование во внутреннем плане и аналитические способности лежат в основе еще одного важнейшего психологического новообразования младшего школьного возраста, формирующегося под влиянием учебной деятельности – рефлексии. Сущность рефлексии заключается в самоанализе, осмыслении человеком своих действий, при котором выясняются их основания. О наличии рефлексивных действий могут свидетельствовать умение ребенка дать развернутое объяснение им алгоритма решения учебной задачи, приведшее к необходимому результату; умение наглядного отображения, обобщения и типизации собственных умственных (скрытых) действий. При наличии рефлексии умственные действия ребенка носят осмысленный, а не случайный характер, он осознает и понимает, почему он сначала сделал одно действие и почему затем необходимо было сделать другое.

Практический пример

Развитию рефлексии способствует прием специальных вопросов по ходу выполнения учебного задания. Ученики выполняют задания, и в процессе выполнения им задают вопросы (учитель или сосед по парте): "Как ты сейчас работаешь?" "На каком этапе находишься?" "Какие признаки предмета учитываешь?" "Как можешь себя проверить?" "Есть ли другие способы выполнения задания?"

Таким образом, к основным психологическим новообразованиям младшего школьного возраста, складывающимся под влиянием учебной деятельности, относятся: планирование в уме, умение анализировать и рефлексия. Под их влиянием перестраиваются и совершенствуются основные психические процессы ребенка (внимание, восприятие, память и мышление), возрастает их произвольность, осознанность и контролируемость. В этом заключается основное влияние учебной деятельности на психическое развитие младшего школьника.

Д.Б. Эльконин выделил следующие компоненты в структуре учебной деятельности:

1) мотивация учения – система побуждений, которая заставляет ребенка учиться, придает учебной деятельности смысл;

2) учебная задача, т. е. система заданий, при выполнении которых ребенок осваивает наиболее общие способы действия;

3) учебные действия – те действия, с помощью которых усваивается учебная задача, т. е. все те действия, которые ученик производит на уроке (специфические для каждого предмета и общие);

4) действия контроля – те действия, с помощью которых контролируется ход усвоения учебной задачи;

5) действие оценки – те действия, с помощью которых оценивается успешность усвоения учебной задачи.

Рассмотрим подробнее каждый их компонентов учебной деятельности. Мотивация учения может пониматься как система факторов, детерминирующих учебную деятельность (потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и др.). Исследуя понятие "деятельность" в целом и формирование мотивации учебной деятельности в частности, А.Н. Леонтьев говорил о том, что изучение мотивов деятельности предполагает проникновение в их иерархию, где одни из них выполняют функцию побудительную и являются ведущими смыслообразующими мотивами. Основываясь на том, что любая деятельность мотивирована, отмечая, что сами по себе знания могут быть для ученика лишь средством для достижения других целей (заслужить похвалу, уважение сверстников, избежать наказания и т. д.), ученый выделил несколько типов отношения к учению, заложенных вне учебной деятельности.

1. Эмоционально-неблагополучное:

– осознание неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если не будешь учиться (укоры со стороны родителей, насмешки сверстников и пр.).

2. Эмоционально-благополучное:

– осознание ответственности ("я должен идти в школу учиться, потому что так "надо");

– желание узнавать новое.

3. Нейтральное, которое характеризуется отсутствием ярко выраженного стремления идти в школу, желания учиться, но вместе с тем не проявляется негативизм в отношении школьного обучения.

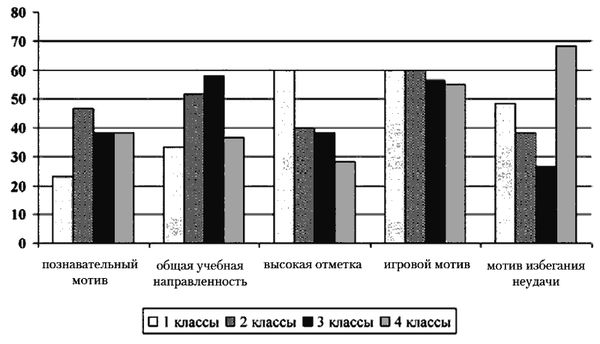

Л.И. Божович выделяет следующие виды учебных мотивов, составляющих две большие группы: познавательные мотивы (связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения) и социальные мотивы (связанные с различными социальными взаимодействиями ребенка с другими людьми). Общие тенденции развития учебной мотивации, характерные для современных младших школьников, и некоторые мотивационные сдвиги, происходящие на протяжении младшего школьного возраста, представлены на рис. 1.1.

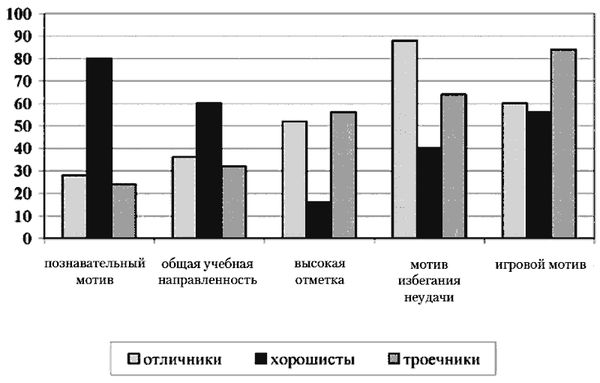

H. В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков, проанализировав особенности формирования учебной деятельности, выделили некоторые особенности влияния доминирующих мотивов на ее успешность (рис. 1.2).

1. При доминировании социального мотива для детей характерно положительное отношение к школе, ответственное отношение к занятиям. Они охотно контактируют со взрослыми и сверстниками, сосредоточенно и внимательно слушают педагога, старательно выполняют задания, обращаются за помощью при затруднениях. Им свойственна инициатива в выполнении домашних заданий, переживание за качество работы, для них очень важна положительная оценка, одобрение взрослого, признание сверстников. При условии достаточного развития других компонентов психологической готовности к школе дети с доминирующим социальным мотивом легко адаптируются к школе, успешно усваивают программный материал. При недостаточном развитии других компонентов психологической готовности к школе, несмотря на ответственное отношение к учебе, могут возникать затруднения при усвоении программного материала. В этом случае велика вероятность проявления таких негативных особенностей личности, как неуверенность в себе, заниженная самооценка, раздражительность. Повышение уровня тревожности влечет за собой снижение интереса к учению. У детей с доминирующим социальным мотивом, но недостаточно развитой познавательной мотивацией добросовестность в учебной деятельности сочетается с отсутствием стремления к самостоятельному добыванию знаний. Для них главное – следование инструкциям педагога, отсутствие собственной инициативы.

2. Для детей с положительным отношением к школе при доминирующем познавательном мотиве характерна высокая учебная активность. Они, как правило, не ограничиваются предложенными вариантами решения учебной задачи, стремятся находить новые способы их решения, стремятся узнать больше, задают много вопросов, обращаются к книгам и другим источникам информации, вступая в учебную деятельность, ребенок учится с охотой даже вопреки неблагоприятным внешним стимулам и помехам. Однако, если социальный мотив при этом развит слабо, то возможны спады активности. Успешность обучения имеет неровный характер. Так, ребенок может быть активен, внимателен только в случае, если учебный материал незнаком и интересен. Усвоение материала на основе механического запоминания вызывает трудности, необходимость многократного повторения утомляет и раздражает.

Рис. 1.1. Динамика учебной мотивации в младшем школьном возрасте

Рис. 1.2. Мотивы младших школьников с разным уровнем успеваемости (%)

3. Для детей с нейтральным типом отношения к школе при доминировании игрового мотива, неадекватно переносимого в учебную деятельность, свойственны большие затруднения в процессе учения. У них слабо развит самоконтроль, самооценка зачастую характеризуется завышенностью. Игровой мотив по своей природе неадекватен учебной деятельности. В игре ребенок сам определяет, что и как он будет делать, а учебная деятельность регламентируется учебной задачей и инструкциями педагога. Доминирование игровых мотивов негативно сказывается на успешности усвоения учебного материала и формировании учебной деятельности. Такие ученики могут не выполнять задания учителя, не принимать школьных правил поведения. Они не понимают специфической функции учителя и строят общение с педагогом на эмоциональной основе. У них могут формироваться нежелательные способы учебной деятельности: низкая самостоятельность, неумение оценить правильность своих действий. Познавательная активность проявляется при наличии большого количества наглядного материала, атрибутики, использовании в учебной деятельности игровых приемов.

Учебная задача представляет собой определенное учебное задание в определенной учебной ситуации, совокупностью которых представлен учебный процесс. В структуре учебной задачи обязательно представлены два компонента: исходное состояние предмета задачи и модель требуемого состояния предмета задачи. Кроме того, учебную задачу могут характеризовать цель, объекты, входящие в состав условия задачи, отношения между ними, их функции, способы и средства решения (в явном или скрытом виде).

Среди особенностей учебной задачи выделяют ее направленность в первую очередь на изменение самого субъекта деятельности, неоднозначность ее трактовки разными участниками образовательного процесса (учителем и школьником), полинаправленность как возможность достижения различных целей учебной деятельности с помощью одной задачи и комплексность как необходимость решения не одной задачи, а комплекса задач для достижения определенной учебной цели.

Особую специфику приобретают учебные задачи в проблемной ситуации. Высший уровень проблемности учебной задачи наблюдается в такой учебной ситуации, в которой учащийся самостоятельно формулирует проблему (задачу), сам ее решает и сам контролирует правильность решения. Проблемность учебной задачи выражена в минимальной степени, если учащийся осуществляет только ее решение. У многих первоклассников проявляется неумение выделять учебную задачу, при котором смысл учебного действия не раскрывается ребенку как способ решения учебной задачи, а заменяется его конкретным предметным содержанием. Постепенно у младших школьников формируется умение выделять соответствующую учебную задачу.

Практический пример

Коля С. 7 лет, при решении арифметических задач обращает особое внимание на сюжетное содержание. Он проявляет возмущение, узнав из условия задачи, что мама дала сестренке на три конфеты больше, чем брату, и требует, что надо давать всем поровну.

Учебные действия представляют собой способы действия учащегося (а также связанные с ними навыки учебной работы), обеспечивающие самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. К общеучебным универсальным действиям относят:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

• структурирование знаний;

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;

• определение основной и второстепенной информации;

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;