Характерной особенностью изобразительной деятельности в младшем школьном возрасте является также слабое осознание трудностей изображения. Ученики охотно изображают любой объект – это объясняется тем, что требования, предъявляемые детьми к своим рисункам, заключаются в основном в простом узнавании изображаемого. Младших школьников интересует главным образом "что", а не "как" изображено. При выборе предмета изображения ребенок ориентируется на наличие интереса к самому предмету, а не на легкость его изображения.

Первоначально небольшие задания дети выполняют под контролем учителя очень хорошо, но они еще затрудняются в самостоятельном переходе от одной задачи к другой и не могут самостоятельно ставить их в процессе изображения. Многие младшие школьники всегда увлечены выполнением текущей изобразительной работы и могут забывать о цели, которой необходимо подчинить свою текущую деятельность.

Ученики 1–2 классов обычно без специального обучения не могут качественно сравнить свой рисунок с оригиналом в процессе изображения. Если в 1-м классе во время рисования с натуры спрятать вазу, являющуюся натурой, дети могут и не заметить ее исчезновения. Часто во время рисования с натуры ребенок совершенно не знает, как именно ее изображать. Некоторым детям после постановки темы очередной композиции сложно изобразить свой замысел. Слабая подготовка в отношении техники изображения объектов приводит к невозможности выполнить рисунок в течение урока или делает его выполнение неинтересным. Это часто приводит к "угасанию" детского изобразительного творчества в рисовании к концу младшего школьного возраста. Большинство всех допущенных ошибок изображения у младших школьников обусловлено отсутствием построения рисунка. Младшие школьники чаще всего рисуют, как получится, а не строят изображение по определенным расчетам, хотя уже в 1-м классе для них доступны такие простейшие расчеты (высота предмета равна шести делениям линейки, а ширина – трем или башенка имеет в высоту четыре кубика, а в ширину – пять и т. п.). При систематическом обучении рисованию с натуры у младших школьников сравнительно быстро изменяется отношение к ней. Уже очень скоро дети начинают осознавать, что невозможно рисовать с натуры, не видя натуры. К концу младшего школьного возраста ученики уже успешно выполняют задачу на сопоставление своего рисунка и натуры. Переводы глаз с натуры на рисунок свидетельствуют об устанавливающемся контроле и проверке своего изображения.

Постепенно младшие школьники учатся использовать все выразительные средства реалистического рисунка в художественной практике, креативно-деятельностно воплощать задуманную композицию в рисовании, овладевают репродуктивным опытом передачи объема посредством линии, конструкции, перспективы, светотени и т. д. У детей совершенствуются двигательные навыки, произвольные графические действия, способность управлять ручными движениями в разных видах изобразительной деятельности, что положительно влияет на овладение техникой письма и формирование навыков трудовой деятельности. Под влиянием обучения младшие школьники все увереннее используют различные средства изображения объектов окружающей действительности: человек, животные, атрибуты, элементы природы, более грамотно и качественно осуществляют задуманную композицию сюжета и в полной мере выражают свои чувства и эмоциональные переживания по поводу окружающей действительности. При умелом руководстве и мотивации ученики постепенно овладевают рисованием с натуры натюрмортов, пейзажей, фигуры человека. В цветных изображениях они могут добиваться сложных цветовых сочетаний, передавать объем, характер освещения предметов и фигур.

Результаты исследования О.Р. Лагутиной показали, что младшие школьники свободнее и быстрее осваивают светотеневое рисование кистью (кистевую технику), если начинают обучение с декоративного рисования. При последовательности освоения техники рисования – от декоративного к натурному, по памяти, а затем к сюжетному – школьники активнее используют более сложные штриховые линии в натурном и сюжетном рисовании (контурные, "ищущие", основные, вспомогательные, штриховые). Кистью дети в начальной школе могут делать мазки, подчеркивающие плоскую и резко разграничивающую свет и тень, форму и фактуру. В сюжетном рисовании все усвоенные в декоративном и натурном, изображении по памяти технические приемы дети могут использовать без дополнительного показа их учителем. У отдельных младших школьников происходит быстрое повышение качества изображения, что доказывает взаимодействие восприятия и креативно-деятельностного исполнительства. Условием такого эффективного взаимодействия является предварительная дифференциация видов рисования, подразумевающая преемственное обучение средствам изображения. Взаимосвязь видов рисования позволяет овладеть конструктивным, перспективным, тональным рисунком, характерным для различных объектов изображения, освоить общие для каждого из них способы осознания приемов изображения форм, из которых они состоят; ускоряет процесс обучения трехмерному изображению предметов в сюжетном рисовании. Систематические целенаправленные занятия обеспечивают у значительного большинства детей стойкую возрастную динамику в продуктах изобразительной деятельности: увеличивается количество деталей и специфических элементов изображаемого, точнее изображаются пространственные свойства, взаимное расположение и цвет объектов, улучшается техника изображения.

Г.А. Горбуновой были установлены некоторые психологические различия в изобразительной деятельности младших школьников, характеризующихся доминированием экстраверсии или интроверсии. Экстраверты преимущественно склонны к обобщению цвета, выражению точности колорита, быстро находят красоту в цветовых отношениях, и им нравятся сложные натурные постановки с большим количеством предметов. Вместе с этим они довольно слабо выражают конструкцию предметов, от чего страдает передача пространства в рисунке и в абрисе не достигается графическая точность объемов. Поэтому обучая этих детей, следует прежде всего помочь им в области анализа объемов предметов и их характеристик пластических форм. Интроверты, в свою очередь, наоборот, в цветовом решении заметно уступают экстравертам, так как "списывают" с натуры отдельные цветовые оттенки, хотя и видят, различают соотношения пятен и силуэтов. В рисунке интроверты больше сосредоточены на фиксировании пропорций, соотношении силуэтов и передаче взаимного положения объектов в изображенном пространстве. Такой подход мешает этим учащимся осуществлять обобщения как в цвете, так и в тоне.

Автор отмечает, что индивидуальность ребенка всегда проявляется в свойственной для него манере рисования. Например, дети "живописцы" смело и свободно работают всей плоскостью кисти, толстыми пастельными мелками по слегка намеченному рисунку, а "рисовальщики" выполняют хороший рисунок карандашом, избегая работать по нему кистью, потому что боятся нарушить целостность контура изображения. "Комбинированная" группа детей обладают способностями из двух вышеперечисленных групп. Кроме того, дети отличаются различным уровнем активизации творческой деятельности: низкий, средний и высокий (табл. 1.6).

Таблица 1.6

Уровни активизации творческой деятельности младших школьников

Уровень творческой деятельности: Низкий

Характеристика уровня: Дети не могут самостоятельно найти источник замысла для рисунка, способны действовать только по образцу – точному указанию учителя (или родителей), что и как надо рисовать. На рисунках, независимо от темы, повторяются одни и те же объекты, изображенные почти одинаково

Уровень творческой деятельности: Средний

Характеристика уровня: Жизненный или культурный опыт детей актуализируется при выборе темы рисунка, только если взрослый указал на несколько разных источников замысла рисунка. Для рисования ребенок выбирает тему, соответствующую его прошлому опыту, и в этом случае делает оригинальные рисунки. Если же такой подсказки не было, он повторяет на рисунках то, что неоднократно уже рисовал

Уровень творческой деятельности: Высокий

Характеристика уровня: Дети быстро находят замысел для своего рисунка. Рисунки отличаются от других и необычностью выбранных объектов и явлений, оригинальностью самобытностью изобразительного решения

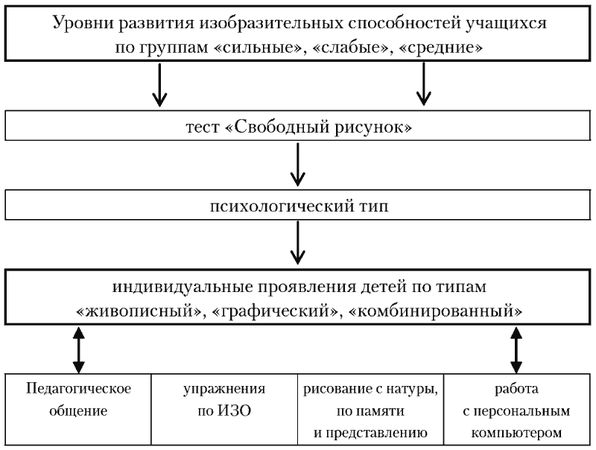

Индивидуальный подход к отработке тематики урока и к личности ребенка в целом позволяет более эффективно управлять самостоятельной творческой деятельностью учащихся младших классов в изобразительной деятельности (рис. 1.6).

Наряду с другими видами изобразительного искусства, в младшем школьном возрасте используется также художественная аппликация и коллаж, которые способствуют созданию оптимальных условий для овладения детьми опосредствованными формами ориентировки в художественно-творческой деятельности (модельной и художественно-символической). Дети учатся различным техникам создания произведения с помощью наклеивания на основу объемных и плоскостных материалов, различных по цвету, форме, размеру и фактуре, предполагает возможность сочетания разнообразных техник. В процессе обучения приемам аппликации дети предварительно составляют эскиз (модель) объекта и затем изображают его посредством цветовых отношений, форм, ракурсов, элементов и т. д. Творческая деятельности в процессе создания коллажей способствует развитию познавательных, творческих способностей и эмоционально-личностному развитию младших школьников. Развивается способность к использованию наглядного моделирования в аппликации – овладение действиями моделирования структуры предметов и объектов, связей и отношений между ними.

Рис. 1.6. Психологические типы формирования и развития индивидуальных способностей детей младших классов на уроках изобразительного искусства

На занятиях изобразительного искусства также развиваются навыки работы с глиной, пластилином и соответствующими инструментами в процессе лепки. Передача различных образов окружающей действительности и отношения к ним в лепке связана с поиском доступных для младших школьников средств художественного выражения, с посильным овладением материалом и техникой, с которыми они действуют. Занятия лепкой на уроках в начальной школе развивают глазомер, мелкую моторику детей, их эстетический вкус, индивидуальность, интуицию, способствуют познанию объемно-пространственных свойств действительности, формируют организованность и аккуратность при работе с глиной и пластилином, умение планировать свою деятельность. В работе с детьми младшего школьного возраста используются предметная лепка (создание отдельных конкретных изображений), сюжетная лепка (создание сюжетных композиций, в которых отдельные образы взаимосвязаны), декоративная лепка (создание декоративных или декорированных изделий). Младшие школьники могут успешно овладевать конструктивными, скульптурными и комбинированными способами лепки.

Элементы конструирования могут использоваться на занятиях изобразительным искусством, на уроках трудового обучения, математики и др. В процессе конструктивной деятельности дети учатся осуществлять моделирование – изготовление моделей различного уровня сложности с помощью различных техник и материалов (оригами, бумажное конструирование, создание конструкций из проволоки, фольги, моделирование с помощью "Конструктора", моделирование на компьютере с помощью графических редакторов и др.). При этом у детей развиваются творческие способности и элементы конструкторского мышления, развивается умение читать и составлять технические рисунки, технологические карты, чертежи, выявлять смысловые связи между элементами чертежа, между объектом и чертежом, умение составлять заданные объекты из предложенных элементов, вносить определенные изменения в чертеж и объект, формируются начальные геометрические представления, навыки поэтапного освоения алгоритмов деятельности. При этом могут использоваться все три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу.

Практический пример

Примерными изделиями в результате конструктивной деятельности детей младшего школьного возраста могут быть: композиции из геометрических фигур, разрезная мозаика, игрушки в технике оригами, украшения для стола, конструкции-мобили, макет сказочного города, модели транспорта и др.

На протяжении младшего школьного возраста при условии систематических занятий все виды продуктивной деятельности совершенствуются и способствуют саморазвитию и развитию личности каждого ребенка в процессе освоения окружающей действительности через его собственную творческую предметную деятельность. Комплексный подход к вопросам формирования продуктивной деятельности, предусматривающий развитие у детей сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и зрительно-двигательной сферы, позволяет более продуктивно решать задачи обучения и воспитания.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем суть социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте?

2. Чем характеризуется учебная деятельность младших школьников?

3. Раскройте значение учебной деятельности как ведущей в младшем школьном возрасте.

4. Охарактеризуйте особенности трудовой деятельности младших школьников.

5. Чем отличается общение младших школьников со взрослыми – учителями и родителями и сверстниками?

6. Чем характеризуется общение младших школьников со сверстниками?

7. В чем заключаются особенности игровой деятельности младших школьников?

8. Охарактеризуйте особенности продуктивных видов деятельности младших школьников и их влияние на психическое развитие детей.

9. Сформулируйте основные выводы по тексту одной из работ Д.Б. Эльконина "Первые недели в школе".

10. Составьте перечень причин ухудшения отношения к учению на протяжении младшего школьного возраста, указанных Л.И. Божович, сформулируйте возможные пути предотвращения негативного отношения детей к учебе.

Практикум

Задание 1. Ознакомьтесь с текстом:

"В действии лежит тайна обучения, интереса и внимания. Человек предназначен для деятельности; ребенок стремится к деятельности; его самообразование в игре есть не что иное, как деятельность. Благодаря действию развиваются его физические и духовные силы. Ребенок поступает в школу, и это первое естественное и бессознательное развитие претерпевает внезапный и долгий перерыв, который слишком часто приносит вред его физическим и духовным функциям. С 6 до 14 лет и даже до 19 лет ученик в силу предписания закона подвергается одностороннему, пассивному, противоестественному книжному и сидячему обучению, которое незнакомо с принципом действия, которое ежедневно… принуждает ученика к долгим часам пассивного восприятия и неподвижного сидения в школе и за домашней работой и нередко отталкивает непомерным количеством предлагаемого материала, которого положительно не вмещает человеческая память. Стоит лишь вспомнить нарушенный обмен веществ, с одной стороны, и толстые учебники религии, истории, словесности, грамматики всевозможных языков, географии, физики… – с другой; бесчисленные множества названий, чисел и других частностей, которые делают честь специалисту, но, однако, не имеют ничего общего с воспринимающим преподаванием и с закладыванием основ миросозерцания… Итак, понятно, почему наше школьное обучение оказывает столь пагубное влияние на душу и тело".

Возможно ли возразить автору этих строк? Что изменилось в последнее столетие в процессе "разгадывания" тайны обучения?

Задание 2. Проанализируйте суждения, какие из них верны, а какие нет и почему?

1. Мотивация – побуждение учащихся к активной учебной деятельности, продуктивному познанию содержания обучения.

2. Мотив – конкретная побудительная причина, вызывающая определенное действие обучаемого.

3. По видам выделяются профессионально-ценностные и утилитарно-практические мотивы.

4. Все мотивы имеют одинаковую силу.

5. Все действующие мотивы осознаются учителями и обучаемыми.

6. В дидактическом процессе действуют только реальные мотивы.

7. Отношение школьника к учению позволяет выявить некоторые внутренние мотивы.

8. Включенность обучаемого в учебный процесс постоянна.

9. Активность определяет степень (интенсивность, прочность) "соприкосновения" обучаемого с предметом деятельности.

10. Самостоятельность – способность школьника трудиться без помощи товарищей, учителей, взрослых.

Задание 3. Учитель уверен, что учащийся мог бы учиться гораздо лучше при серьезном отношении к учению. В этом случае целесообразно: 1) выявить, чем он компенсирует свои неудачи в школе; 2) объяснить, что равноценной обучению компенсации нет; 3) убедить, что у него есть реальные возможности учиться гораздо лучше; 4) рассказать учителям, работающим в данном классе, какой одаренный и сообразительный их отстающий; 5) все ответы правильные.

Задание 4. Ознакомьтесь с приведенным текстом. Ответьте на вопрос, сформулированный в начале этого фрагмента. Используйте ответ на данную задачу как возможность высказать свою точку зрения на психологию мотивации и природу формирования мотивов учебной деятельности.