Глашатаям, всадникам и морякам, барабанщикам и почтальонам, телеграфистам и телефонистам, изобретателям и безумцам, короче говоря, всем, кто помог людям проще и легче договориться и понять друг друга, посвящаю эту книгу.

Содержание:

-

Осколки, разгромившие дивизию, или о чем говорили костры 1

-

Синий Петр - все должны быть на борту! 2

-

Мы убьем вас, если вы не уйдете 4

-

Телеграф Шаппа 5

-

Вначале были мины 7

-

Танцующие стрелки 9

-

Как был использован мольберт 12

-

Кабели пересекают океан 15

-

Учим азбуку Морзе 18

-

Успех волшебника и упущенная возможность 19

-

Нужны новые открытия 20

-

Шестеро славных 21

-

Тайна стратосферы 24

-

"Говорящие" зеркала 24

-

Прадедушки телефона 26

-

Говорящая пробка 27

-

Решили два часа 28

-

Что наделал уголек 29

-

А теперь поговорим о почте 31

-

Как Франц Таксис осчастливил своих потомков 34

-

Едет, едет почтальон 35

-

"Бутылочная почта" 37

-

"Пони-экспресс" 37

-

Майк Клондайк 38

-

Славные почтальоны - голуби 41

-

Даже пчелы 41

-

Аэростаты коммунаров 42

-

Ракеты 44

-

Изобретение, которое не нашло практического Применения 45

-

Почта будущего 45

-

Рождение первой почтовой марки 45

-

Самая… 47

-

Почта связывает страны и материки 48

-

Приближаемся к концу 49

-

В агентстве печати 49

-

Кончаем! 51

-

Примечания 51

Людвик Соучек

Туда, где не слышно голоса

Осколки, разгромившие дивизию, или о чем говорили костры

Там, где не слышно голоса виден свет костра, видны лучи, отраженные зеркалом, развевающийся по ветру цветной флажок, там можно услышать глухие удары таинственных барабанов. Все это сигналы,- и сигналами начинается наша книга.

Но это не вся история сигналов. Ведь они появились на заре человечества.

Мы встречаемся с ними не только у древних греков, римлян, египтян и вавилонян, но гораздо раньше, в глубокой древности!

Сигнал, простейшее средство связи, за долгие тысячелетия не очень усовершенствовался. Мы встречаемся с ним в недавнем прошлом и даже в наши дни.

Итак, в путь, на поиски сигналов! Пусть же начало нашего пути будет увлекательным и романтичным!

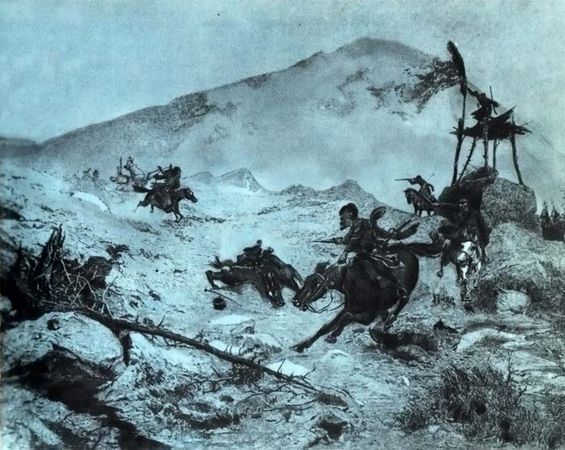

Юный друг, мы с тобой в черных горах, которые поднимаются над бесконечными равнинами западной части американского континента. Вторая половина прошлого века. в прериях, в горах и в дремучих лесах идут жестокие бои. "индейские" войны! Краснокожие обитатели Америки ведут борьбу за свои жилища, за пищу, за свою жизнь.

Наверное, вы совсем по-другому представляли себе Сидящего Быка, славного вождя индейских племен, объединившихся в борьбе за свободу.

Постовые на северной стороне лагеря прислушались. Из леса доносился странный шум и топот. Сержант Джемсон снял ружье с плеча и сделал знак рукой капитану Грэю, сидевшему у костра, неподалеку от палатки командира. Нет, это были не мустанги индейцев. Слышался звон подков. Но может быть, это ловушка? Кто знает! Племена индейцев, боровшиеся под предводительством Татанки-Иотанки, "Сидящего быка", с европейскими пришельцами, пользовались любыми средствами для того, чтобы остановить или, по крайней мере, задержать войска, двигавшиеся длинными колоннами в горы. Раньше здесь, под снежными вершинами, можно было встретить только охотника на пушных зверей или воина-индейца, преследующего диких овец.

Джемсон напряженно вглядывался в лесные тени. Прилетит стрела или нет? Загремит ли выстрел индейского мушкета, заряженного рубленым свинцом, или винчестера? Такими ружьями владели только прославленные воины, носившие на голове перья - каждое перо - награда за подвиг. Джемсону было не по себе. В который раз проклинал сержант эту войну и тех, кто ее начал, якобы, в интересах белых колонистов, их жен и детей!

Каждый солдат знал, что здесь, на древних землях индейцев, никаких колонистов нет и еще долго не будет. Но в прошлом, 1875 году, белые ловцы бобров нашли в Черных Горах золото. Вот почему усталые кони везли пушки, а за ними по узким тропинкам шагали пехотинцы, вот почему они пробирались сквозь бесконечные заросли…

Вот почему краснокожие воины стреляли без промаха, прячась в скалах или в густой листве деревьев…

Сержант Джемсон вздрогнул. В мигающем свете костра показался оседланный конь без всадника.

Джемсон сразу узнал его. Не думая об опасности, он подбежал к коню и схватил его за узду, волочившуюся по земле. Это был Команш, конь полковника Коуга из кавалерийской дивизии Кастера. Дивизия эта двигалась перед отрядом Грэя на расстоянии нескольких часов пути.

Над лагерем зазвучали резкие сигналы трубы. Солдаты повскакивали со своих мест. С досадой сворачивали они походные одеяла и тушили костры. Там впереди что-то произошло. Через полчаса отряд двинулся в путь.

К утру солдаты Грэя подошли к месту со странным названием "Маленький Большой Рог." На краю поляны, протянувшейся по направлению к горам, они вдруг остановились. Никто не отдавал приказа. Вся поляна была усеяна трупами людей в голубых мундирах кавалерийской дивизии. Солдаты прятались за крупами лошадей, там их и настигли индейские стрелы. Никому не удалось уйти. Посредине, неподалеку от небольшого треугольного знамени дивизии, лежал генерал-майор Джордж А. Кастер. Его удалось опознать по длинным светлым волосам. Когда-то генерал гордился ими. На земле валялось несколько листочков бумаги.

Это были записи военного корреспондента нью-йоркской газеты, датированные двадцать пятым июнем 1876 года. На одном листке было написано:

"Мы попали в ловушку - нас окружили, нет никакой надежды на спасение. Этот сумасшедший самонадеянный Кастер…"

Фраза была не окончена. Неподалеку лицом к земле лежал мертвый корреспондент. В руке у него был зажат остывший кольт.

Капитан Грэй, бледный, как полотно, нервно кусал губы. Дивизия Кастера была разбита, уничтожена. Теперь очередь за ним. Грэй отвлекся от тяжелых мыслей, когда к нему подошли солдаты. На носилках, сделанных из ружей и одеяла они принесли единственного человека, пережившего битву у Маленького Большого Рога. Это был разведчик, раненый стрелой. Он притворился мертвым, и индейские воины его не заметили.

- Смотрите, капитан, - прохрипел разведчик, и вытер ладонью кровавую пену с губ, - вот чем они нас разбили.

Раненый показал рукой на осколки зеркала. Такие зеркала индейцы получали у торговцев водкой в обмен на меха.

- Во время похода мы часто замечали в горах их сигналы. Они передавали их с помощью зеркалец. Индейцы следили за нами. Я предупреждал генерала, что они хотят заманить нас в ловушку. Но он мне не верил. Говорил, что они дикари, - где уж им что-нибудь придумать! А зеркалами они, мол, просто так забавляются или своих богов ублажают. Ну, а потом эти "дикари" устроили засаду в таком месте, где нам трудно было сопротивляться: с одной стороны река, с другой горы, с третьей болото. Своими сигналами они созвали сюда все племена, со всех концов… Вот так это случилось, капитан…

Разведчик раскашлялся, кашель душил его. Только через минуту Грэй понял, что он смеется.

- Потеха, правда, капитан? Осколки разгромили славную кавалерийскую дивизию в полном блеске - с пушками, со знаменами … Простые, дурацкие осколки стекла…

Световые сигналы индейцев были "предками" гелиографов, которые и сейчас применяются в армиях различных государств. Особенно часто ими пользовались там, где ярко светит солнце, - в Сахаре и в Южной Африке во время бурской войны.

Капитан отвернулся от раненого. Далеко впереди на вершинах Черных Гор он заметил маленькую светящуюся точку. Вот огонек исчез и снова появился. Рядом засверкало другое зеркало. И вдруг Грэй вздрогнул - третье зеркало сверкнуло прямо на склоне Маленького Большого Рога, совсем рядом, в каких-нибудь трехстах метрах от них.

Нет, никто не развлекал индейских божков. Его отряд тоже попал в паутину световых сигналов. Капитан подозвал трубача.

- Сигнал к отступлению! Быстрее! - приказал он и повернулся спиной к полю боя.

Осколки зеркала "разгромили" дивизию, - впрочем, это случалось и раньше. Сигналы с помощью зеркал применялись не только индейцами, но и многими другими народами: греками, персами, египтянами.

Европейцы переняли, у них "зеркальную" сигнализацию. Англичане пользовались ею во время бурской войны. Светосигнальные приборы применяли иностранные легионы в Сахаре. В пограничных горах Индии в прошлом веке англичанами были впервые использованы уже достаточно совершенные гелиографы; вскоре они нашли применение и в американской армии.

Хотите сами сделать такой прибор? Это не трудно.

Лучше всего взять штатив для фотоаппарата или любой другой треножник. На штативе укрепляют вращающуюся дощечку с двумя зеркалами, которым можно придать любое положение. Но нам понадобится еще одно приспособление, чтобы направить отраженный солнечный луч - зайчик - в нужном направлении, - кусок картона с отверстием посредине. То открывая, то закрывая отверстие, мы можем передавать все буквы по азбуке Морзе. Позднее мы расскажем о ней подробнее.

Идея гелиографа, прибора для передачи сообщений при помощи луча света, занимает умы ученых и в наши дни. В научно-исследовательских институтах американского военно-воздушного флота был сконструирован солнечный прибор космической связи, или "СОПРИКОС" называемый по-английски "Socom" - SOLAR Orbital Communication - и предназначенный, как это видно из самого названия, для сигнализации в космическом пространстве. Солнце там светит беспрерывно, его не закрывают тучи, оно никогда не заходит. Так что идея СОПРИКОС'а не так уж фантастична, как это может показаться на первый взгляд.

СОПРИКОС - это большое вогнутое зеркало диаметров в 30 см, которое отражает и концентрирует солнечные лучи. Небольшое вспомогательное зеркало собирает их в узкий луч, а другие приспособления позволяют автоматически поворачивать прибор - за солнцем и в нужный момент закрывать луч для передачи сигналов. Рефлектор СОПРИКОС'а отражает лучи на приемную станцию. Угадайте, на каком расстоянии виден луч, посланный таким прибором? Угадали? Нет? На расстоянии 16 миллионов километров!

Кроме зеркал индейцы пользовались и другими сигналами: ночью кострами, а днем дымом. Один костер или один столб дыма означал: "Внимание! Я здесь!" Два: "Я заблудился, помогите!" Три: "Все в порядке!" Четыре: "Всем собраться ко мне на совет!"

Ну, а тем, кто хочет знать, что значило пять столбов дыма, я так и быть скажу: "Какой-то индеец сошел с ума и поджег лес…"

"Дымовая" сигнализация заключается в следующем: после того, как разгорится костер, в него бросают горсть зеленых листьев или травы. При помощи "дымового" столба можно передать даже азбуку Морзе. Для этого костер прикрывают большим мокрым куском брезента. На небе появляются то "точки", то "черточки" из дыма. Но для того, чтобы все это сделать, нужно прежде всего уметь обращаться с костром. Смогли бы вы, например, после дождя с помощью одной спички, без бумаги, только с маленькими веточками и трутом, натертым из коры деревьев, разжечь костер?

"Дымовой" сигнализацией пользовались в свое время казачьи сторожевые посты, расположенные на южных границах необозримого русского царства. Высоко между стволами деревьев сооружали площадку, напоминающую "гнездо", которое устраивают охотники, подстерегая зверя. На эту площадку наваливали кучу хвороста и сухой травы. Когда вдали появлялись передовые отряды турецких войск, казаки зажигали костры и, вскочив на коней, мчались, что есть духу, к месту сбора. Длинная цепь дымовых столбов возвещала об опасности. Сигнал быстро передавался на большие расстояния.

Границы Российской империи охраняли казачьи сторожевые посты. Они предупреждали друг друга об опасности с помощью "дымовых" сигналов.

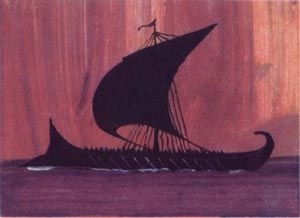

Мы могли бы привести еще целый ряд примеров. Огненными сигналами пользовались жители самой южной части южноамериканского материка, которую именно поэтому Джемс Кук назвал Огненной землей. Сторожевые костры на побережье Англии возвещали жителям страны, что опять приближаются корабли воинственных викингов, способных напасть не только на усадьбу, но и на деревню и даже на укрепленный замок.

Иногда пришельцам в шлемах, украшенных бычьими рогами, удавалось сломить сопротивление местных жителей. Тогда корабли с драконьей головой на носу возвращались, нагруженные добычей, в Данию, Норвегию или Исландию. Но иногда успех сопутствовал островитянам. Тогда на корабле вождя взвивался сигнал "Всем назад!"

Вот видите, мы уже оказались на море.

Уже первые мореплаватели почувствовали необходимость в передаче сигналов на расстояние, - с корабля на корабль или на сушу.

Синий Петр - все должны быть на борту!

Если вы хотите узнать что-нибудь о самых разных сигналах, расспросите о них любого моряка, старого морского волка, просоленного насквозь волнами всех океанов.

Дело в том, что за несколько столетий моряки придумали множество сигналов. Они научились передавать сообщения туда, куда не долетает голос, гораздо раньше, чем мы, сухопутные жители. Моряки очень гордятся своими флагами, семафорами, буями и маяками. И не удивительно, ведь почти каждый предмет во флоте имеет свою славную - а иногда и кровавую - историю.

Например, знаете ли вы,

… что широкий морской воротник напоминает о том времени, когда моряки носили промасленные косички, - отличительный знак всех людей этой профессии (сейчас такие косички носят матадоры и тореадоры). Отстегивающийся воротник предохранял мундир от жирных пятен. Косичка давно исчезла, а воротник остался;

… что три полоски на воротниках, например, английских матросов напоминают о трех славных победах адмирала Нельсона под Абукиром, под Копенгагеном и в Трафальгарском сражении, где флот Наполеона потерпел поражение; правда в последнем бою погиб адмирал Нельсон; а три полоски на воротниках советских моряков - это память о трех знаменитых победах русского флота при Гансубе, Чесме и Синопе;

… что длинный узкий флаг на мачте каждого военного корабля (его называют вымпелом) сохранился в память об одном английском адмирале XVII века, который обратил в постыдное бегство голландскую флотилию. В насмешку над побежденными, он приказал поднять на мачту свой бич. Легенда рассказывает, что именно этого "грозного" оружия и испугались голландцы.

… что - пожалуй, хватит! Вернемся к сигналам. О моряках можно было бы написать не одну книгу, а десять, сто или даже тысячу!

Морская сигнализация возникла в глубокой древности. Герой Тесей, убив Минотавра, ужасное чудовище с туловищем человека и головой быка, возвращался в Афины. Он обещал отцу в случае победы поднять на корабле белый парус. Но взволнованный победой Тесей забыл о своем обещании. Как только на горизонте показался корабль с черными, как сажа, парусами, несчастный отец Тесея бросился в море с высокой скалы… Об этом рассказывают древнегреческие легенды и мифы. Черные паруса - знак траура и гибели - заменил черный флаг. Такой флаг поднимали на своих кораблях и пираты. А чтобы все замирали от страха, пираты украсили свой флаг черепом и скрещенными костями. Увы, и это только легенда.

Морские сигналы зародились в глубокой древности. О них рассказывают мифы и легенды, например, миф о Тесее, который забыл поднять белые паруса.

Пиратские флаги были самые разные: и с красным петухом, и со скрещенными шпагами, даже с барашками, - все зависело от капитана корабля. Вообще-то флаг не имел большого значения. В то время, когда морские разбойники загребали золото у берегов Южной и Центральной Америки, было только два смертельных соперника: Испания и все остальные.

Черный флаг с черепом и скрещенными костями - символ грабежа и разбоя - появился только в прошлом веке… в романах и повестях.