Воспалительные процессы в глотке и гортани

1. Острый ларингит – воспаление слизистой оболочки гортани. Заболевание вызывается вирусами парагриппа, гриппа "А", реже – респираторно – синцитиальной и аденовирусной инфекцией. Нередко причиной острого ларингита могут быть бактерии, механические и химические раздражители. В развитии рецидивирующего острого стеноза (сужение) гортани ведущей причиной нередко является аллергия.

Воспалительный процесс может локализоваться на слизистой оболочке надгортанника, голосовых связках, в подсвязочном пространстве или распространяться по всей гортани. В результате воздействия различных факторов слизистая оболочка становится гиперемированной, отечной, усиливается секреция слизи. При локализации воспалительного процесса в подсвязочном пространстве (острый стеноз гортани) ведущими компонентами патологического процесса является отек, гиперсекреция слизистой, спазм мышц гортани.

Клиническая картина болезни начинается с повышения температуры тела, общего недомогания, появления грубого, сухого кашля и хриплого голоса. Обычно к пятому дню наступает выздоровление.

2. Острый стеноз гортани (ложный круп) – форма ларингита, характеризующаяся преимущественной воспалительной локализацией процесса в подсвязочном пространстве. Встречается обычно у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с аллергической настроенностью. Характерные симптомы: 1) стенотическое дыхание (с затрудненным вдохом); 2) изменение голоса и 3) грубый кашель. Обычно синдром крупа развивается внезапно, чаще среди ночи. Ребенок становится беспокойным, появляется кашель, осиплый голос, шумное дыхание, слышное на расстоянии, бледность кожных покровов. В зависимости от выраженности стеноза и дыхательной недостаточности выделяют 4 степени тяжести крупа (воспаления).

Острый стеноз гортани является показанием к обязательной госпитализации в сопровождении медицинского работника. Неотложная помощь состоит из мероприятий, направленных на восстановление проходимости дыхательных путей и устранении гипоксии. Объем помощи зависит от степени стеноза и продолжительности дыхательной недостаточности. При отсутствии лихорадки и симптомов сердечно-сосудистой недостаточности используется рефлекторная терапия: горячие ножные ванны, горчичники на грудную клетку и к икроножным мышцам и др.

При поступлении в стационар ребенка следует поместить в отдельную палату, обеспечив психический и физический покой, полноценный пролонгированный сон, индивидуальный уход, при бодрствовании – организовать отвлекающий досуг. Появление симптомов декомпенсации стеноза гортани является показанием для санации трахеобронхиального дерева или трахеотомия.

Профилактикой стеноза гортани является своевременная санация и лечение верхних дыхательных путей, закаливание организма, употребление поливитаминов и других общеукрепляющих препаратов.

Патология голосообразования

Патология каждого из выделенных участков имеет значение для голосообразования и речи. Так, нарушение дыхания при пневмонии или бронхите вызывает затруднение голосообразования и речевой деятельности. Больным тяжело дышать, глубокий кашель, обилие слизистого или гнойного отделяемого закрывает дыхательное горло, затрудняя голосообразование. Поражение голосовой связки может быть вызвано различными причинами:

1) воспалительным процессом – трахеит, бронхит, пневмония (отек, уплотнение и ослабление голосовой связки) приводят к охриплости или отсутствию голоса; при катаральном или дифтеритическом воспалении возникает закрытие голосовой щели (круп) и, как последствие, асфиксия;

2) опухолевым процессом – папиллома и саркома, приводящим к закрытию голосовой щели или разрушению голосовой связки;

3) органическим (при параличах) или функциональным (при истерии) нарушениям голосовой связки с потерей голоса;

4) в детском и подростковом возрасте нарушение голоса (охриплость) может быть связана тем, что дети много громко разговаривают, кричат, срывая голос;

5) недостаточная подвижность голосовой связки (дисфония, афония или фонастения) при разной степени выраженности детского церебрального паралича (ДЦП).

В зависимости от этиологического фактора необходимы различные методы лечебного и педагогического воздействия.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Перечислите все структуры органов дыхания, покажите на муляже или в таблицах.

2. Назовите и покажите структуры полости носа.

3. Объясните необходимость носового дыхания.

4. Расскажите об особенностях строения и значения придаточных полостей носа.

5. Расскажите о возрастных особенностях строения полости носа и глотки.

6. Назовите и покажите на муляже или таблице хрящи гортани.

7. Какое значение мышц гортани?

8. Какие теории голосообразования вы знаете?

9. Какие отделы дыхательной трубки имеют значение для речи?

10. Причины нарушения голосообразования.

11. Назовите теории голосообразования и их различия.

12. Какие отклонения связаны с заболеваниями полости носа и придаточных полостей носа?

13. Расскажите о заболеваниях глотки и гортани.

14. Расскажите о профилактических мероприятиях нарушения голоса у детей и подростков.

5.3. Нижние дыхательные пути

Трахея и бронхи

Трахея соединяется сверху с хрящами гортани, располагается на уровне от 4-го шейного до 5-го грудного позвонков. Трахея состоит из 16–20 хрящевых полуколец, соединенных между собой связками. Задняя поверхность трахеи прилежит к пищеводу, построена из соединительной ткани и тонких гладкомышечных пучков. Слизистая оболочка трахеи покрыта мерцательным эпителием, содержит много желёз и лимфоидных узелков.

На уровне 5-го грудного позвонка трахея делится (бифуркация трахеи) на два главных бронха: правый и левый, направляющиеся к воротам легких. Правый, главный, бронх является продолжением трахеи, он короче и шире, чем левый. В воротах легких правый бронх делится на 3 бронха второго порядка, потому что в правом легком 3 доли: верхняя, средняя и нижняя. В левом легком 2 доли, поэтому главный бронх делится на два бронха второго порядка. В дальнейшем каждый бронх разделяется на более мелкие бронхи и бронхиолы, которые заканчиваются маленькими пузырьками – альвеолами. Разветвление бронхов в легком называют бронхиальным деревом. У мелких бронхов хрящевая ткань заменяется гладкомышечной тканью.

Возрастные особенности трахеи и главных бронхов

У новорожденного ребенка длина трахеи составляет 3,2–4,5 см, ширина просвета в средней части равна около 0,8 см. Перепончатая стенка, отделяющая трахею от пищевода, относительно широкая, хрящи гортани развиты слабо, тонкие, мягкие. С возрастом хрящи трахеи становятся более плотными, хрупкими, легко ломаются. После рождения трахея быстро растет в высоту в течение первых 6 месяцев, затем рост ее замедляется, и вновь рост активизируется к периоду полового созревания. Слизистая оболочка стенки трахеи у новорожденных тонкая, нежная, железы развиты слабо. Главные бронхи особенно быстро растут на первом году жизни ребенка и в период полового созревания.

Лёгкие и плевра

Лёгкие располагаются в грудной клетке справа и слева от сердца и крупных кровеносных сосудов. Лёгкие покрыты серозной оболочкой – плеврой, которая покрывает все легкое, образующая вокруг легкого замкнутый мешок – плевральную полость .

У каждого легкого выделяют три поверхности: реберную, диафрагмальную и средостенную. Реберная поверхность выпуклая, прилежит к внутренней поверхности грудной клетки. Диафрагмальная поверхность вогнутая, прилежит к диафрагме. Средостенная поверхность уплощенная, на ней находятся ворота легкого, через которые входят главный бронх, легочная артерия, нервы, а выходят легочные вены и лимфатические сосуды. Все это составляет корень легкого.

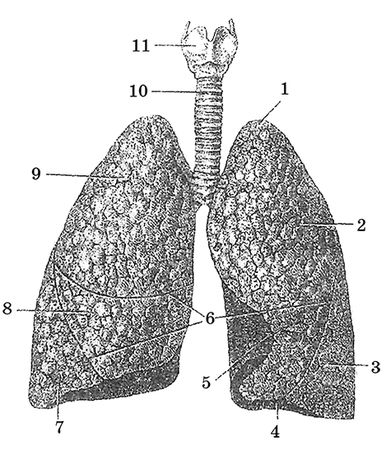

Строение лёгкого показано на рис. 25.

Рис. 25. Лёгкие (вид спереди): 1 – верхушка лёгкого; 2 – верхняя доля левого лёгкого; 3 – нижняя доля левого лёгкого; 4 – основание лёгкого; 5 – сердечная вырезка; 6 – междолевые щели; 7 – нижняя доля правого лёгкого; 8 – средняя доля правого лёгкого; 9 – верхняя доля правого лёгкого; 10 – трахея; 11 – гортань.

В правом легком три доли, в левом – две доли отделены друг от друга узкой щелью – средостением. В каждой доле выделяют сегменты (по 10 в каждом легком), границы между которыми на поверхности не видны. Сегменты легкого состоят из долек, до 80 долек в одном сегменте. В каждую дольку входит долъковый бронх диаметром до 1 мм, который делится на концевые бронхиолы, а концевые – на дыхательные бронхиолы. Дыхательные бронхиолы в свою очередь переходят в альвеолярные ходы, которые заканчиваются миниатюрными выпячиваниями (пузырьками) – альвеолами. Одна концевая бронхиола с ее разветвлениями называется альвеолярным (дыхательным) деревом, или легочным ацинусом (гроздью). Ацинус является структурно-функциональной единицей легкого. Альвеолы густо обвиты капиллярами, через которые происходит газообмен, из крови в альвеолы поступает углекислый газ, а из альвеол в кровь проникает кислород. В обоих легких человека имеется около 600–700 млн альвеол, дыхательная поверхность которых составляет примерно 120 кв. м.

Плевра – это серозная оболочка, покрывающая легкое со всех сторон, плотно сращенная с легочной тканью (легочная, или висцеральная, плевра), стенками грудной полости (пристеночная, или париетальная, плевра) и диафрагмой (диафрагмальной плеврой) и со средостением (средостенную, или медиальную, плевру). Между висцеральной и париетальной плеврой имеются железы, выделяющие серозную жидкость, смазывающие внутреннюю поверхность плевральной полости, облегчающие движение при вдохе и выдохе. В местах перехода одной части плевры в другую имеются так называемые плевральные синусы, в которые заходят края легких только при глубоком вдохе. Наиболее глубоким синусом является реберно-диафрагмальный синус.

Границы легких и плевральных полостей . Верхушка легкого спереди располагается на 3–4 см выше 1-го ребра. Нижнюю границу спереди определяют с учетом вертикальных линий. Передняя граница легкого идет от его верхушки через грудино-ключичное соединение, затем – через соединение рукоятки грудины с ее телом, далее вниз до 6 ребра, где переходит в нижнюю границу. Нижняя граница легкого по срединно-ключичной линии пересекает 6-е ребро, по средней подмышечной линии – 7-е ребро, по лопаточной линии – 10-е ребро, по околопозвоночной линии – 11-е ребро, где нижняя граница переходит в заднюю границу, уходящую вдоль позвоночника вверх. Нижняя граница левого легкого расположена несколько ниже правого. Верхняя и передняя граница плевры совпадает с легочной. Нижняя граница плевры на одно ребро ниже легкого.

В практической медицине большое значение имеет знание границ легкого и плевры. При воспалении легких (пневмонии) слышится жесткое дыхание и хрипы. При воспалении плевры (плеврит) увеличивается количество жидкости в плевре и слышится трение ( сухой плеврит) или не слышно дыхания ( влажный, или экссудативный, плеврит). При травмах плевры может быть кровоизлияние в плевру. Если разрывается плевра и легкое, внешний воздух попадает в плевральную полость, легкое спадается, такое состояние называется пневмоторакс.

Средостение – это промежуток в грудной полости между обоими легкими. Спереди средостение ограничено задней поверхностью грудины, сзади – грудным отделом позвоночника, снизу – диафрагмой. Вверху средостение через отверстие (апертуру) сообщается с областью шеи. В средостении располагается сердце, крупные кровеносные сосуды (аорта, верхняя и нижняя полая вена, трахея и главные бронхи, вилочковая железа, пищевод, грудной лимфатический проток, лимфатические узлы у корня легкого и другие).

Возрастные особенности формирования легких и плевры

У новорожденных легкие небольших размеров, верхняя доля легкого недоразвита. Масса обоих легких составляет от 40 до 70 г. Плотность недышавшего легкого составляет 1,068 (легкие мертворожденного ребенка тонут в воде), а плотность легкого дышавшего ребенка – 0,490. К моменту рождения бронхиальное дерево сформировано. На первом году жизни наблюдается интенсивное развитие бронхиального дерева (размеры долевых бронхов увеличиваются в 2 раза, а главного – в 1,5 раза). В период полового созревания рост бронхиального дерева снова увеличивается в связи с развитием общей массы тела, особенно мышечной системы. У людей 40–45 лет бронхиальное дерево имеет наибольшие размеры, а после 50 лет начинается обратное развитие.

Альвеолы у новорожденных еще недостаточно раскрыты. Разветвления альвеолярных ходов заканчивается к 7–9 годам, легочные альвеолы – к 12–15 годам. Увеличивается не только количество альвеол, но и их размеры. Формирование легочной паренхимы заканчивается к 20–25 годам. За возрастной период значительно увеличивается объем легких.

В процессе жизни ребенка и подростка меняется дыхательная поверхность легких, а с ними и плевры и плевральной полости. Разворачиваются ацинусы, увеличивается объем воздуха в легких.

5.4. Дыхание и речь

Дыхание – это процесс газообмена между организмом и внешней средой, при котором из внешней среды в легкие поступает кислород, а из легких уходит углекислый газ. Кислород необходим для жизнедеятельности тканей органов и систем для процесса окисления, в результате которого высвобождается энергия. Углекислый газ является конечным продуктом обмена веществ, процессов окисления. Остановка дыхания приводит к гибели человека.

Дыхание является рефлекторным актом. Русский физиолог И. А. Миславский в 1919 г. установил, что в продолговатом мозге имеется группа клеток, разрушение которых приводит к остановке дыхания. Этот участок ствола мозга был обозначен как "Дыхательный центр". В настоящее время эта область дыхательного центра включается в систему блуждающего нерва и связана с более высокими и более низкими отделами нервной системы. Дыхательный центр находится в состоянии постоянной активности: в нем ритмически (автоматически) постоянно возникают импульсы возбуждения. Ритмические импульсы передаются из дыхательного центра по центробежным нейронам к дыхательным мышцам и диафрагме, обеспечивая чередование вдоха и выдоха. Автоматизм дыхательного центра связывают с процессами обмена веществ.

Особое значение в регуляции дыхания имеют импульсы, идущие от рецепторов дыхательных мышц и от рецепторов самих легких, от которых зависит глубина вдоха и выдоха. При вдохе, когда легкие растягиваются, раздражаются рецепторы, заложенные в их стенках. Импульсы от рецепторов по центростремительным волокнам блуждающего нерва достигают дыхательного центра, тормозят центр вдоха и активизируют центр выдоха. В результате дыхательные мышцы расслабляются, грудная клетка опускается, диафрагма принимает вид купола, объем грудной клетки уменьшается и происходит выдох. Выдох, в свою очередь рефлекторно стимулирует вдох. В регуляции дыхания принимает участие кора головного мозга, обеспечивающая приспособительную реакцию дыхательного центра в зависимости от физической и эмоциональной нагрузки. На состояние дыхательного центра оказывает влияние химический состав воздуха и крови, в частности газовый обмен (внешнее и внутреннее дыхание).

В период внутриутробного развития плода дыхание происходит через плаценту матери, легкие находятся в спавшемся состоянии, небольшие движения плевры подготавливают основу дыхания после рождения. Согласно данным И. А. Аршавского, который много лет занимался проблемами новорожденности в норме и патологии, дыхательные движения улучшают кровоснабжение плода, а также являются своеобразной тренировкой дыхательных движений. После рождения у ребенка резко нарушается газовый состав крови, накапливается углекислый газ, который рефлекторно раздражает дыхательный центр, обусловливая первый вдох новорожденного, сопровождающийся криком. При этом раскрывается голосовая щель, легкие наполняются воздухом, что отличает дышавшего от недышавшего новорожденного. При раздражении дыхательного центра происходит активное включение спинномозговых мотонейронов, ретикулярной формации в стволе мозга и отдельных нервных клеток, которые будут обеспечивать движение артикуляционной мускулатуры, необходимой для выполнения сосательного рефлекса. За первым вдохом наступает выдох, затем дыхательная система начинает рефлекторно функционировать. К моменту рождения ребенка его дыхательный центр способен обеспечивать ритмичную схему фаз дыхательного цикла (вдох и выдох) до 100 раз в минуту, но не умеет регулировать его глубину в зависимости от состава окружающего воздуха, в частности дети более устойчивы к недостатку кислорода. Чувствительность дыхательного центра к содержанию углекислого газа повышается с возрастом и в школьном возрасте достигает уровня взрослых.