Консервативные идеологии оправдывают существующий социально-политический порядок; их приверженцы обычно настороженно относятся к любым социальным преобразованиям в опасении, что произвольное вмешательство в общественное устройство приведет к резкому ухудшению положения дел. Носителями консервативных взглядов также являются определенные группы людей – те, кто занимают господствующие позиции в различных сферах общественной жизни. Именно их в наибольшей мере устраивает существующий порядок и потому они не желают никаких перемен. Но консервативные настроения могут быть характерны и для широких слоев населения, которые предпочитают спокойную жизнь в условиях общественной стабильности необходимости приспособления к постоянным переменам. Консервативная идеология находится в основе деятельности многих политических партий, хотя в названии большинства из них и отсутствует прилагательное "консервативная". Таковыми являются, например, Консервативная партия Великобритании, Республиканская партия США, Либерально-демократическая партия Японии, практически все христианско-демократические партии в странах Европы.

Реакционные идеологии также критически оценивают существующую социальную действительность, но, в отличие от прогрессивных идеологий, они обосновывают необходимость возврата общества к некоему своему прошлому состоянию. Носители таких воззрений упрекают прогрессистов в том, что их действия являются причиной упадка и деградации общественной жизни. Они убеждены, что "золотое время" того или иного общества было в прошлом, что оно искусственно утеряно и что его следует восстановить. Таким образом, реакционные идеологии ориентированы на обратный ход истории и настаивают на реставрации социальных институтов предшествующих эпох. В любом обществе имеются группы людей, которых по тем или иным соображениям не устраивают происходящие в мире перемены. Они и являются носителями реакционных идеологий. Можно сказать, что не только на консервацию существующих общественных порядков, но и на возврат к прежнему состоянию общества ориентированы так называемые религиозно-фундаменталистские идеологии, некоторые разновидности национализма, идеология новых правых в Европе и др.

По предлагаемым способам реализации сформированных идеалов, ценностей и целей идеологии подразделяются на радикальные, или революционные, и умеренные, или реформистские.

Радикальными идеологиями могут быть как прогрессивные, так и реакционные идейные доктрины. Радикальные идеологии обосновывают необходимость быстрого и коренного преобразования существующей действительности. Одни из них ориентируются на хотя и законные, но решительные действия, другие – на революционные, а значит в той или иной мере насильственные и незаконные, действия. Разновидностью радикального подхода к преобразованию существующего порядка является экстремизм. Это – идейно-политическая установка, ориентирующаяся на крайние радикальные цели, достижение которых обеспечивается исключительно насильственными методами и средствами. К числу радикальных идеологий обычно относят идейную доктрину коммунистического движения (марксизм), а к экстремистским – большевизм, маоизм, расизм, шовинизм и др. Но не следует забывать, что либерализм также в свое время выступил как радикальная идеология, в которой ставилась цель революционного ниспровержения феодальных общественных порядков; его носители также считали приемлемыми для достижения своих целей насильственные действия. Например, английская и французская буржуазные революции сопровождались насилием и кровавым террором. Освободительная борьба 13 английских колоний в Северной Америке, которая происходила под лозунгами либерализма, также носила насильственный характер. Лишь в последующем либерализм, равно как и доктрина коммунистического движения, эволюционировал в направлении умеренности.

Реформистские идеологии, обосновывая необходимость общественных перемен, ориентируют своих носителей на применение метода постепенных и умеренных реформ как способа достижения сформулированных целей. С реформистских позиций обычно выступают средние слои населения, которые не вполне удовлетворены своим реальным положением в обществе, но которые не заинтересованы в радикальных преобразованиях из-за опасения лишиться в ходе революционных потрясений уже достигнутого. Реформистская идеология, как считается, лежит в основе идейной доктрины социал-демократии. Однако носителями такой идейной установки являются более широкие категории населения. Не исключают реформистского подхода и носители консервативной идеологии.

Идеологии подразделяют также на классические и традиционные, и обновленные модификации таковых. Классическими принято считать социально-политические доктрины, концепции или учения, созданные родоначальниками идейно-политических течений. Классическими идеологиями современности являются первоначальные либерализм, консерватизм и аутентичный марксовой трактовке социализм. В качестве т. модификаций, например, рассматриваются неолиберализм, неоконсерватизм, либертаризм, идейные доктрины социал-демократического и коммунистического движений, анархизм и т. д.

Идеологии можно подразделять на традиционные и нетрадиционные. Традиционные идеологии-it, которые оформились к середине XX в. и обслуживали интересы основных социальных классов эпохи модерна, т. е. периода Нового времени (либерализм, консерватизм, социализм). Нетрадиционные - идеологии, которые либо актуализировались в первой половине XX в., либо сформировались к рубежу XX–XXI вв. и отражают интересы самых различных по своему характеру групп людей (национализм, фашизм, пацифизм, феминизм, экологизм, глобализм, антиглобализм, фундаментализм и др.). Среди последних выделяют альтернативные идеологии - идеологии, выдвигающие нетрадиционные цели и задачи общественного развития, а также специфические способы и методы их достижения (пацифизм, феминизм, экологизм и др.).

Нельзя не отметить, что нередко выделяются различные виды идеологии, так сказать, по сферам или направлениям социальной жизни: гуманитарная идеология, экономическая идеология, экологическая идеология, идеология прав человека, идеология государственности и т. п. Однако последние из названных понятий все же не вполне корректно определять как особые виды идеологии. Строго говоря, такого рода понятиями идеология как целостная совокупность идей, ценностей и представлений, обусловленных положением их носителя в системе общественных отношений, подменяется отдельными проблемами и задачами общественной жизни, пусть даже и выраженными в концептуальной форме. По существу, такими понятиями обозначаются теории, концепции или доктрины, в которых излагается и обосновывается позиция познающего субъекта по тем или иным социальным проблемам. Это обстоятельство, однако, не исключает, а, напротив, предполагает использование таких концепций и в собственно идеологических построениях. Более того, они целиком могут включаться в качестве составных элементов тех или иных идеологических систем. Тем не менее, этот факт не является достаточным основанием для того, чтобы квалифицировать такие концепции в качестве особых видов идеологии. Идеология, будучи формой мышления (сознания) групп людей, соотносится не с местоимением "чего" (идеология чего), а с местоимением "кого" (идеология кого, или чья идеология).

Идейно-политический спектр

В современной политической науке существует понятие идейного, или идейно-политического, спектра*. Оно используется для обозначения определенной систематизации различных видов общественно значимых идеологий, а также их носителей – политических партий и общественных движений. Слово "спектр" (от лат. spektrum – видимое) означает совокупность всех значений какой-либо величины, характеризующей систему или процесс. В понятии "идейно-политический спектр" оно указывает на возможность расположения в виде какого-то последовательного ряда имеющейся в обществе совокупности идейно-политических течений. Такое расположение идеологий и их носителей в идейно-политическом спектре совершается, как правило, по одной из двух осевых линий: правые – левые либо консерваторы – либералы.

Определения "правый" и "левый" характеризуют содержание и степень радикализма политических идеологий и их носителей. Правыми* называются идейно-политические течения, участники которых в общих чертах разделяют приверженность существующему общественному порядку, принципам авторитета, иерархии и долга. Левыми* принято называть все идейно-политические течения, участники которых в целом разделяют приверженность идеям свободы, равенства, братства и общественного прогресса. В отечественной аналитической традиции к правым принято относить тех, кто отстаивает интересы имущих слоев населения, а к левым – тех, кто защищает интересы наемных работников. Полный спектр идейно-политический течений по линии данной оси выглядит так: крайне левые (ультралевые) – левые – левоцентристские – центристские – правоцентристские – правые – крайне правые (ультраправые).

Традиция деления идеологий и их носителей на правых и левых восходит к историческому прецеденту – порядку занятия мест в зале заседания депутатами Учредительного собрания Франции 1789 г. Согласно такому правилу по левую сторону от спикера располагались сторонники идей свободы, равенства, братства, прогресса, справа – те, кто выступал за сохранение монархии, а депутаты, стоявшие на умеренных позициях, занимали места между теми и другими (центр). Эта модель получила широкое распространение и в других парламентах. Со временем понятия "правые", "левые", "центр" стали основой понятия "идейно-политический спектр".

Употребление понятий "правые" и "левые" для характеристики политических идеологий и движений хотя и основывается на историческом прецеденте, тем не менее затрагивает гораздо более глубокие уровни сознания, где пары противоположностей играют важнейшую роль. Согласно традиционным представлениям об устройстве существующей реальности правая сторона считалась положительной, благой, соответствующей светлым, духовным, божественным сторонам действительности. В качественном пространстве традиционного общества ориентация направо сама по себе подразумевала положительную этическую и обрядовую нагрузку; отсюда вытекает смысл слов "правильно", "правда", "право". Правая сторона входит в серию символов, связанных с положительными понятиями – "дух", "свет", "день", "благо", "истина", "порядок" и т. д. Левая сторона, напротив, считалась дурной, плохой, злой, ложной. Она соотносилась с серией негативных символов – "ложь", "ночь", "тьма", "заблуждение", "беспорядок", "обман" и т. д. Левое было синонимом плохого и соответствовало отрицательной стороне бытия. В христианском вероучении при описании Страшного Суда подчеркивается, что "праведники встанут одесную" (т. е. справа), а "грешники – ошуюю" (т. е. слева) [53].

Сопоставив символизм правого и левого в традиции с принципом рассадки депутатов Учредительного собрания Франции 1789 г., можно обнаружить соответствие тогдашнего понимания политической логики рассмотренному символизму: правые стояли на позициях защиты традиционного общества и потому они являлись правыми, т. е. положительными, благими; левые – революционеры, стремились опрокинуть старый порядок, желая ему гибели, и потому они, с позиций традиционного мышления, являлись левыми, т. е. грешниками, смутьянами, злодеями. Однако картина меняется с точки зрения тех, кто выступает с позиций общественного прогресса: в их представлении, именно левые отстаивают правое, т. е. правильное, благое дело, а правые олицетворяют все темное, отжившее, а значит, являются злыми силами.

Это правило Учредительного собрания во многом способствовало формированию линейной картины (схемы) понимания логики исторического процесса. Прогресс общества виделся как движение справа налево, где на правом фланге находилось традиционное общество, а на левом – современное (рис. 1.1). Воздействие этой схемы на политическое мышление в XIX–XX вв. было столь велико, что на ее основе строились целые идеологические системы: марксизм, утверждающий историческую неизбежность полного преодоления не только традиционного общества, но и буржуазного, или либерально-демократического, общества; социал-демократия, настаивающая на том, что вектор эволюции буржуазного общества заведомо задан в левом направлении; традиционализм, сторонники которого (например, Р. Генон и Ю. Эвола) убеждены, что современная эпоха завершает последний оборот в своем движении, после которого последует начало нового исторического цикла с повторением всего того, что было прежде.

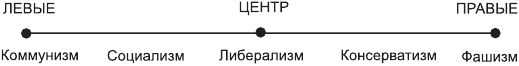

Расположение идеологии и их носителей происходит в соответствии с правилом: по оси "консерваторы – либералы" к первым справа налево относят тех, кто настороженно воспринимают любые преобразования, либо выступают за возврат к некому прошлому состоянию общества, ко вторым – сторонников поступательных общественных реформ. Представление о том, в какой части политического спектра по оси "консерваторы – либералы" находится то или иное идеологическое течение, та или иная политическая партия дает также деление на радикалов, умеренных и реакционеров. Радикалы занимают либо крайне правый (правые радикалы, или реакционеры), либо крайне левый (левые радикалы, или революционеры) фланги идейно-политического спектра. Между этими полюсами находятся консерваторы, умеренные и либералы; перечисленные позиции различаются по своему отношению к темпам, глубине и методам осуществляемых изменений, но все они выступают за новаторское содействие общественному развитию. Только реакционеры ориентированы на обратный ход общественно– политического процесса. Если данные идеологии расположить в указанном порядке по одной линии справа налево, то получим следующий ряд, или линейную шкалу: коммунизм (большевизм) – социализм – либерализм – консерватизм – фашизм.

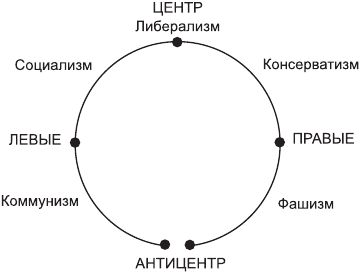

Схема расклада политических сил и их идеологий, называемая линейной (см. рис. 1.1), отражает представление об общественном прогрессе как движении справа налево. Справа от центра находятся те, кто ратует за устои традиционного общества, в центре – те, кто отстаивает институты и ценности современного, т. е. модернистского, общества, а слева – те, кто стремится преобразовать общество путем осуществления тех или иных нововведений. Картина соотношения политических сил становится еще более ясной, если отрезок трехчастной линейной схемы (левые – центр – правые) представить в виде дуги, где противоположные полюса – крайне левые и крайне правые будут находиться близко друг к другу. Такая схема определяется как круговая и отражает тот факт, что левые и правые соотносятся друг с другом не только через центр, но и через то идейно-политическое пространство, которое, как считает А.Г. Дугин, можно назвать антицентром (рис. 1.2). Здесь в полном виде представлена определенная непрерывность, континуальность идейно-политического пространства. Центр, пропуская через себя импульсы полюсов, служит своего рода посредником в их непримиримой вражде. В точке антицентра аналогичной ситуации нет, от чего создается эффект, что здесь находится стена, разрыв цепи. Но, тем не менее, между находящимися в этой точке силами возможно определенное взаимодействие, которое наблюдается в реальной политической жизни: при некоторых обстоятельствах крайне левые шли на альянс с крайне правыми против центра.

Рис. 1.1. Линейная схема расклада политических сил и их идеологий

Рис. 1.2. Круговая схема расклада политических сил и их идеологий

Название идеологии или партии не обязательно соответствует их месту в идейно-политическом спектре.

Проблема идентификации идеологий

Классификация идеологий предполагает методику идентификации идейных доктрин, иными словами, способы выяснения характерных черт идеологии и определения ее принадлежности к тому или иному виду идеологий. Прежде всего, речь идет о механизме идентификации социальным субъектом своих индивидуальных воззрений с той или иной уже имеющейся системой идей.

Как считает автор одного из популярных западных учебников по политологии Л.С. Санистебан, при анализе содержания любой конкретной совокупности политических идей следует выделять в них две стороны (два плана): явную и скрытую [54]. Явный план в содержании идеологии представлен открыто выдвигаемыми идеями, тезисами и аргументами, поэтому задача этого анализа идеологии заключается в полном уяснении содержащихся в ней утверждений и сообщений, в точном определении их смысла. На этом этапе анализа даются ответы на вопросы: в чем состоят содержащиеся в данной системе идей утверждения? Как они соотносятся с существующей социально-политической действительностью? Установив явную сторону в содержании идеологии, следует переходить к анализу ее неявной, т. е. скрытой, стороны. На данном этапе устанавливается соответствие между содержащимися в идеологии сообщениями и реальными интересами и целями тех или иных социальных субъектов. Следовательно, задача анализа идеологии сводится к поиску ответа на вопрос: какие социальные субъекты (отдельные индивиды, группы, классы, общности) идентифицируют себя с данной совокупностью социально-политических идей и почему? Иначе говоря, выясняется, чьи интересы выражает и чьи политические устремления и действия оправдывает данная идеология.

Поскольку каждый социальный субъект стремится представить свою систему социально-политических идей как выражение интересов и потребностей всего общества, то далеко не в каждой идеологической доктрине декларируется, как это делает марксизм, интересы каких социальных классов или групп она выражает и обслуживает. Идентификация социальных субъектов с той или иной существующей идеологической доктриной происходит преимущественно стихийно. Только интеллектуалы, которые создают политические идеологии, заведомо отдают себе отчет в том, каким социальным группам они адресуют свои творения. Политические же позиции индивидов и социальных групп по большей части определяются их положением в системе социально-политических отношений, и их идеологические предпочтения обусловливаются именно этим фактом. По мере накопления собственного политического опыта и своей информированности о происходящих в обществе процессах социальные субъекты начинают обнаруживать, что определенная система воззрений, изложенная в уже имеющихся текстах, соответствует и их видению социально-политической действительности. Таков, в основном, механизм идентификации социальных субъектов с той или иной идеологией.