Рис. 6

В зависимости от района зарождения циклоны называются средиземноморскими, балканскими, генуэзскими, амударьинскими и т. д. Циклоны, рождающиеся на юге и перемещающиеся затем к северу, принято называть южными, а циклоны северных морей, быстро перемещающиеся на юг, - "ныряющими". На европейской части СССР наиболее сильные дожди и снегопады, как правило, обусловлены южными циклонами. Они же способствуют вторжению холодных арктических масс на континент.

Деятельность циклонов приводит к межширотному обмену воздуха, тепла и влаги, что является важным фактором общей циркуляции атмосферы. В течение года количество их в каждом полушарии Земли достигает нескольких сотен. В жарких странах циклоны не велики по площади, а разница в давлении воздуха в центре и по краям значительна, поэтому ветер нередко достигает силы урагана. Скорость ветра при этом развивается до 70 /ч, осадков выпадает до 1000 мм в сутки, на море разыгрываются штормы, в прибрежных зонах нередки наводнения. В северном полушарии тропические циклоны называют тайфунами, которые характерны для субтропической зоны Мирового океана. Это подтверждается сообщениями из различных стран этого района. Например, "Свыше 40 тысяч жителей Филиппинского острова Лусон остались без крова в результате сильных наводнений и ураганных ветров, которые принес с собой тропический тайфун "Эринг", самый мощный за последние десять лет. Особенно сильно пострадали густонаселенные провинции центрального и северного Лусона, рисовой житницы страны. Скорость ветра, сопровождавшего тайфун, превышала здесь 260 /ч. Только в провинции Аврора было смыто и разрушено более двух с половиной тысяч жилищ. Серьезно пострадала система энергоснабжения и связи".

"Небывалой силы штормы, вызванные циклоном, обрушились на некоторые районы Бангладеш. Сообщается, что погибли шесть человек, десятки ранены и тысячи людей остались без крова. В северо-восточном округе Силхет стихия разрушила более 5 тысяч домов. В округе Кхулиа несколько деревень стерты с лица земли. В некоторых районах выпал град. Ливневые дожди и град нанесли значительный ущерб посевам сельскохозяйственных культур".

После продолжительного ненастья порой устанавливается ясная, солнечная погода. Безветренно, ни облачка на небе. Стрелка барометра на несколько суток застывает у отметки 1013 гПа.

Такое явление метеорологи называют антициклоном.

Антициклон - область в атмосфере, характеризующаяся повышенным давлением воздуха и представляющая собой полную противоположность циклону. В циклонах воздух сгоняется круговыми ветрами к центру, в антициклонах - расходится от центра; в циклонах небо обычно облачное, а в антициклонах - преимущественно ясное.

Как и циклоны, антициклоны перемещаются в направлении общего переноса воздуха в тропосфере, то есть с запада на восток, отклоняясь при этом к низким широтам. Средняя скорость перемещения антициклона - около 30 /ч в северном полушарии и около 40 /ч в южном, но нередко антициклон надолго принимает малоподвижное состояние. При длительном нахождении антициклона над одним и тем же районом может возникнуть засуха, что, например, наблюдалось на территории европейской части СССР в 1972 и 1975 гг.

В антициклонах воздух опускается и при этом нагревается: содержащаяся в нем влага превращается в невидимый пар, небо освобождается от облачности. У поверхности земли воздух растекается от центра. Таким образом, ветер в антициклонах дует, огибая его центр, в северном полушарии по часовой стрелке, в южном - против часовой стрелки, образуя тем самым гигантский вихрь.

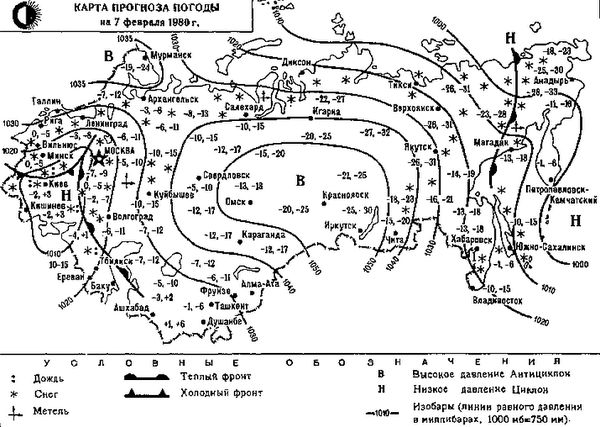

В диаметре антициклон может достигать нескольких тысяч километров, распространяясь в высоту до 8… 12 км. Так, в первой декаде февраля 1980 г. на большей части нашей страны погоду определял прочно обосновавшийся зимний сибирский антициклон, с центром между Омском и Красноярском. Влияние этого антициклона на погоду простиралось от Волги до Охотского моря (рис. 7).

В области антициклона преобладала ясная, морозная погода с низкими ночными температурами. В Красноярском крае и на западе Якутии морозы были 40…45° C. На Урале и в Заволжье они были слабее, но и здесь температура воздуха понижалась до минус 22…27, а на севере Средней Азии - минус 20…25° C.

Рис 7

Одновременно на запад и юго-запад европейской территории СССР пришел теплый воздух (циклон). Повсеместно наблюдались небольшие морозы, в некоторых районах - осадки в виде снега, а в Молдавии, на юге Украины и Северном Кавказе температура воздуха поднялась выше нуля.

Рассматривая карты погоды субтропического пояса планеты, можно ясно различить центры областей высокого давления в любое время года, особенно над Мировым океаном. В Атлантическом океане - это азорский субтропический и южноатлантический антициклоны, в Тихом - северотихоокеанский, или Гавайский, и южнотихоокеанский антициклоны.

Существование субтропических антициклонов поддерживается частым вхождением в их области более холодных воздушных масс, которые затем быстро трансформируются и прогреваются над теплыми водами субтропиков. Это одна из особенностей циркуляции атмосферы Земли.

В субтропических антициклонах на высоте почти 1000 м существуют так называемые задерживающие слои атмосферы, и потому влага, которая испаряется с поверхности океанов, не уносится ввысь, а скапливается под этими слоями. Задерживающие слои атмосферы - главные аккумуляторы влаги на земном шаре.

В зимнее время над восточными районами нашей страны часто устанавливается антициклональный характер погоды. Это результат влияния азиатского антициклона с центром над Монголией. Гребень его направлен к северо-востоку и в нем, в свою очередь, формируются частые антициклоны. Зимой в условиях безоблачного неба в антициклоне над Якутией и Магаданской областью происходит значительное охлаждение приземного слоя воздуха и наблюдаются наиболее низкие температуры в северном полушарии.

В атмосфере не бывает момента, когда не было бы циклонов и антициклонов. Поэтому половину своей жизни мы проводим в циклоне, а другую - в антициклоне. В общей циркуляции атмосферы Земли циклоны и антициклоны играют огромную роль.

Но, зная об их приближении, опрометчиво делать вывод, какой будет погода, ибо надо еще знать, какая часть циклона или антициклона пройдет через данное место, с какой скоростью они смещаются.

Таким образом, все то, что мы привыкли называть погодой, - это внешнее проявление весьма сложных физических процессов, происходящих у земной поверхности или в тех слоях, где действует воздушный транспорт.

Разумеется, процессы, происходящие в атмосфере, мы рассматривали весьма упрощенно, а ведь они значительно сложнее.

Наблюдения за погодой

В природе много явлений, доступных для наблюдения. Но наиболее широкое и большое практическое значение имеют наблюдения за погодой.

Древние люди мало знали о закономерностях погодных явлений, поэтому свои наблюдения выражали в форме примет, пословиц и поговорок, которые свидетельствовали о понимании ими погоды, характерной для данной местности. Например, в Британском музее хранится "дневник погоды", датированный 1268–1270 гг. Сведения о погоде есть и в русских летописях XV века. Среди документов "Приказы тайных дел" (1657 г.) сохранились особые "дневальные записи" (их вела дворцовая стража): "30 января, пяток. День от обеда холоден и ведрен, а после обеда оттепелей, а в ночи было ветрено… 4 февраля, среда. День был тепел и ведрен, а за полчаса до ночи пошел снег и шел пятого часу ночи, а в ночи было тепло же…"

Однако первые инструментальные метеорологические наблюдения стали возможны только в середине XVII столетия, когда были изобретены барометр и термометр.

В нашей стране впервые научные наблюдения организованы Академией Наук в Петербурге 1725 г. Регулярные же метеорологические наблюдения в России появились только спустя более ста лет.

В настоящее время в Советском Союзе главным научно-исследовательским центром изучения погоды является Гидрометцентр СССР. Его роль в народном хозяйстве огромна. Здесь ежедневно составляют более 150 синоптических аэрологических карт северного и южного полушарий. Они отражают состояние атмосферы над планетой через каждые 12 часов на одиннадцати уровнях от поверхности земли (на высоте более 30 км). Без прогноза не уходит в рейс ни один теплоход, не вылетают самолеты. Служба погоды составляет специализированные прогнозы для отраслей народного хозяйства.

На территории СССР действует густая сеть метеорологических станций, которые ведут научные наблюдения за состоянием атмосферы и гидросферы. Метеорологическая станция - это постоянное или временное место с известными координатами, где производятся научные наблюдения и измерения. Они подразделяются на метеорологические, агрометеорологические, аэрологические, гидрометеорологические станции, а также на разряды - первый, второй и третий. Все станции имеют однотипную аппаратуру и ведут наблюдения в установленные сроки и по единой программе. С 1 января 1966 г. установлены основные климатологические сроки наблюдений на всех метеорологических станциях СССР по декретному московскому времени.

Восемь раз в сутки снимаются метеорологические данные со всех автоматических и полуавтоматических приборов. Эти данные не только используются нашим Бюро погоды, но и по специальным международным линиям связи восемь раз в сутки передаются и за рубеж. Данные наблюдений за погодой обсерватории публикуются в многочисленных климатических справочниках и монографиях.

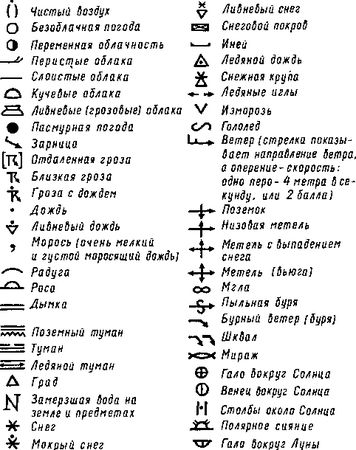

Осадки, облачность, направление и силу ветра, оптические, электрические и другие явления в атмосфере отмечают в дневниках погоды общепринятыми условными знаками, приведенными на рис. 8. Посмотри их внимательно и запомни.

Условные обозначения для записи атмосферных явлений

Рис. 8.

Облака принадлежат к числу важнейших атмосферных явлений, активно участвующих в формировании погоды. Наблюдают их визуально. В предсказании погоды по местным признакам они играют существенную роль.

Поэтому, чтобы прогнозы были как можно более правильными, надо уметь различать хотя бы основные формы облаков.

К. Г. Паустовский писал: "…облака это вполне точные сигналы про погоду. Это небесная азбука Морзе. Все дело в том, чтобы уметь их разбирать…".

Облака - носители осадков. С ними приходит к нам и дождь, и снег, и град, и грозы, и шквалистый ветер. С ними связаны и самые значительные колебания температуры воздуха: летом облака закрывают землю от солнца, уменьшая нагрев земной поверхности и всего приземного слоя воздуха, а зимой, как одеяла, прикрывают землю, не дают ей чрезмерно остыть. Предотвращая выхолаживание приземного воздуха, они тем самым препятствуют сохранению сильных морозов длительное время. Облака состоят из водяных капель или кристалликов льда. Из облаков всегда идет дождь, но пока капли не достигнут определенных размеров, они не выпадают на землю. Приближаясь к земной поверхности, капли нагреваются и частично испаряются, превращаясь в водяной пар. Если же они достигнут 0,5 мм в диаметре, будет дождь. Внешний вид и процессы развития облаков, а также характер осадков зависят от того, состоят облака только из водяных частиц или в них имеются ледяные кристаллы.

Различают облака по высоте их основания, выделяя облака верхнего яруса (выше 6 км над уровнем моря), среднего яруса (от 2 до 6 км) и нижнего яруса (ниже 2 км). Отдельную группу составляют облака вертикального развития с основанием на уровне нижнего яруса и высокой вершиной (до 8… 12 км и больше).

По международной классификации различают 10 главных видов облаков разных ярусов (табл. II и III).

К верхнему ярусу относят перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые облака.

Перистые облака - это отдельные облака волокнистой структуры и белесоватого оттенка. Иногда они имеют очень правильное строение в виде параллельных нитей или полос, иногда же, наоборот, их волокна спутаны и разбросаны по небу отдельными пятнами. Перистые облака прозрачны, так как состоят из мельчайших ледяных кристалликов. Часто появление таких облаков предвещает изменение погоды. Со спутников перистые облака порой трудноразличимы.

Перисто-кучевые облака - слой облаков, тонких и просвечивающихся, как перистые, но состоящие из отдельных хлопьев или мелких шариков, а иногда как бы из параллельных волн. Эти облака обычно образуют, образно говоря, "кучевое" небо. Часто они появляются вместе с перистыми облаками. Бывают видны перед штормами.

Перисто-слоистые облака - тонкий, просвечивающийся беловатый или молочного оттенка покров, сквозь который отчетливо виден диск Солнца или Луны. Покров этот может быть однородным, как слой тумана, либо волокнистым.

На перисто-слоистых облаках наблюдается характерное оптическое явление - гало (светлые круги вокруг Луны или Солнца, ложное Солнце и др.)· Как и перистые, перистослоистые облака часто указывают на приближение ненастной погоды.

К среднему ярусу относят высококучевые и высокослоистые облака. Они отличаются от сходных облачных форм нижнего яруса большой высотой, меньшей плотностью и большей вероятностью наличия ледяной фазы.

Высококучевые облака - слой белых или серых облаков, состоящих из гряд или отдельных "глыб", между которыми обычно просвечивается небо. Гряды и "глыбы", образующие "перистое" небо, сравнительно тонкие и располагаются правильными рядами или в шахматном порядке, реже - в беспорядке. "Перистое" небо обычно является признаком довольно плохой погоды.

Высокослоистые облака - тонкая, реже плотная вуаль сероватого или синеватого оттенка, местами неоднородная или даже волокнистая в виде белых или серых клочьев по всему небу. Солнце или Луна просвечиваются сквозь нее в виде светлых пятен, порой довольно слабых. Эти облака - верный признак небольшого дождя.

К нижнему ярусу относят слоисто-кучевые, слоистые и слоисто-дождевые облака. По мнению многих ученых, слоисто-дождевые облака отнесены к нижнему ярусу нелогично, так как в этом ярусе (ниже 2000 м в умеренных широтах) находятся только их основания, а вершины достигают высоты нескольких километров (уровни облаков среднего яруса). Эти высоты более характерны для облаков вертикального развития, и потому некоторые ученые относят их к облакам среднего яруса.

Слоисто-кучевые облака - облачный слой, состоящий из гряд, валов или отдельных их элементов, крупных и плотных, серого цвета.

Почти всегда имеются более темные участки. Слово "кучевые" (от латинского "куча", "груда") обозначает скупченность, нагроможденность облаков. Эти облака редко приносят дождь; лишь иногда они превращаются в слоисто-дождевые, из которых выпадает дождь или снег.

Слоистые облака - довольно однородный, лишенный правильной структуры слой низких облаков серого цвета, очень похожий на туман, поднявшийся над землей на сотню метров. Слоистые облака закрывают большие пространства, имеют вид рваных лоскутов. Зимой эти облака часто удерживаются весь день, осадки на землю из них обычно не выпадают, иногда бывает морось. Летом они быстро рассеиваются, после чего наступает хорошая погода.

Слоисто-дождевые облака - это темно-серые тучи, порой угрожающего вида. Часто ниже их слоя появляются низкие темные обрывки разорванно-дождевых облаков - типичные предвестники дождя или снегопада.

Облака вертикального развития бывают кучевые и кучево-дождевые.

Кучевые облака - плотные, резко очерченные, с плоским, сравнительно темным основанием и куполообразной белой, как бы клубящейся, вершиной, напоминающей цветную капусту. Они зарождаются в виде небольших белых обрывков, но вскоре у них формируется горизонтальное основание, и облако начинает незаметно подниматься. При небольшой влажности и слабом вертикальном восхождении воздушных масс кучевые облака предвещают ясную погоду. В противном случае они накапливаются в течение дня и могут вызвать грозу.

Кучево-дождевые, ливневые или грозовые облака - быстро растущие до больших высот мощные облачные массы в виде горы или огромной башни, верхняя часть которой оледеневает, то есть капли воды преобразуются в кристаллики. Пик облака обычно выравнивается и приобретает форму наковальни или огромного пера. Высота основания - в пределах от 0,4 до 1,0 км. В умеренной зоне верхняя граница облаков достигает 11…12, иногда 14 км, в тропической - 16…18 км, а в тайфунах даже 18…21 км. Этим облакам сопутствуют проливные дожди или штормы, поэтому их часто называют грозовыми тучами.

Ознакомиться с видами и формами облаков можно по специальному Атласу облаков. Однако для правильного определения высоты и формы облачности необходима многолетняя практика наблюдений.

Наблюдая за облачностью, важно на глаз определить по десятибалльной шкале степень покрытия неба. Чистое небо - 0 баллов. Ясно, на небе нет облаков. Если закрыто облаками не более трети небесного свода - 3 балла, малооблачно. Облачно с прояснением - 4 балла. Это значит, что облака покрывают половину небесного свода, но временами их количество уменьшается до "ясно". Когда небо закрыто наполовину, облачность 5 баллов. Если говорят "небо с просветами", имеют в виду, что облачность не менее 5, но и не более 9 баллов. Пасмурно - небо полностью покрыто облаками, без единого голубого просвета, облачность 10 баллов. Высота облаков нижнего яруса (до 2500 метров) определяется визуально или с помощью приборов (прожектор, шар-пилот).

При глазомерной оценке высоты облаков выбирают на нижней поверхности облачного покрова хорошо заметный на общем фоне участок, расположенный по возможности выше 45° над горизонтом и определяют его высоту над землей. Рекомендуется при этом переводить взгляд с наблюдаемого участка облака на предметы, расстояния до которых известны, и определить высоту облака путем сравнения ее с этими расстояниями. Более точными являются глазомерные определения, когда вблизи пункта наблюдения имеются подходящие высотные ориентиры, возвышенности, вышки, радиомачты и т. д. По закрытию верхней части этих предметов можно легко и правильно определить высоту нижней границы облаков.

Надо уметь "читать небо", разбираться в облаках, различать те из них, с которыми связаны длительные и значительные перемены в погоде, и те, которые несут кратковременные изменения или, наоборот, не предвещают перемен в погоде.

В основе многих примет погоды лежат изменения атмосферного давления.

Что же такое атмосферное давление?