Книга посвящена одним из самых колоритных персонажей всемирной истории - самураям и состоит из двух частей. В первой рассказывается о том, как появились самураи, как жила Япония под их властью, о кровавой смуте, в которую они ввергли страну, о трагических героях и великих государственных мужах.

Во второй части освещается жизненный уклад самураев, их непоколебимые идеалы чести, долга и верности, их воспитание и военная подготовка, их оружие.

Содержание:

-

Предисловие 1

-

ИСТОРИЯ САМУРАЕВ 1

-

МИР САМУРАЕВ 5

-

УПАДОК И КОНЕЦ САМУРАЕВ 11

ТАРНОВСКИЙ Вольфганг

"САМУРАИ [РЫЦАРИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА]"

Предисловие

Японские рыцари - самураи - одни из самых колоритных персонажей всемирной истории. Происхождением своим они обязаны семейным военным отрядам, которые в раннюю эпоху Японской империи сражались с племенами, издавна населявшими пограничные районы страны. В X–XII вв., в период междоусобной войны между различными японскими родами, могущество самураев все более возрастало. В середине XII в. одному из самурайских князей впервые удалось захватить власть в стране. В 1192 г. другой князь создал первое самурайское государство, отобрав власть у императорского правительства и ограничив полномочия императора - его роль свелась теперь лишь к исполнению религиозных обрядов и участию в официальных церемониях. С тех пор почти на семь столетий в Японии утвердился режим, при котором политическая власть сосредоточилась в руках военной аристократии. Влияние военного сословия, его образа мыслей, религиозных убеждений, культуры, привычек на тогдашнюю жизнь было велико. Ощутимо оно и в современной Японии.

В первой части этой книги из серии "ЧТО ЕСТЬ ЧТО" - рассказывается о том, как появились самураи, как жила Япония под их властью, о кровавой смуте, в которую они ввергли страну, о трагических героях и великих государственных мужах.

Во второй части вы ознакомитесь со своеобразным жизненным укладом сословия самураев, узнаете об их непоколебимых идеалах чести, долга и верности, их воспитании и военной подготовке, о том, каким оружием они сражались и в каких жили замках, чем занимались в мирную пору, как относились к женщинам. Прочитаете вы и о существовавшем у самураев культе смерти - подобного примера в мировой истории не сыскать.

Наконец, в третьей части говорится об упадке могущества и крушении государства самураев в середине XIX е., а также о духовном наследии военной аристократии. Дисциплина, упорство и прилежание - вот качества, что и по сей день определяют японский национальный характер, которому страна обязана своим взлетом и превращением в одну из самых передовых держав мира.

ИСТОРИЯ САМУРАЕВ

С чего начиналась Японская империя?

Согласно японской системе верований - император Японии Дзимму (Дзимму-тэнно). Он взошел на престол государства Ямато в 660 г. до н. э., положив начало непрерывной династии японских императоров. Особенность исторического развития Японии состояла в том, что первобытно-общинный строй сменился здесь феодальным, минуя рабовладельческую формацию. Датой образования раннефеодального государства считается 645 год.

Несколько столетий шло расширение Японской империи на север. Основной силой в борьбе с жившими там оседлыми воинственными племенами служили родовые военные отряды. Впоследствии из них и образовалось сословие воинов-самураев.

Тогда при дворе японского царя 35-го поколения Когёку вспыхнул мятеж (из-за отсутствия документальных свидетельств у историков нет единого мнения о том, когда же это произошло; разница между датами, которые они называют, достигает нескольких веков). Заговорщики хотели избавить Японию от произвола крупных аристократических родов. Столетиями их отпрыски хозяйничали в стране, как в собственном владении. Они злоупотребляли своей властью, притесняли законных правителей, наживали огромные состояния, творя насилие. Участники мятежа мечтали положить этому конец и заложить основы сильного государства.

Их восхищал Китай: там вся власть принадлежала императору, а порядок и законность повсеместно поддерживали назначенные им чиновники.

Фрагмент изображенной слева карты: северная часть главного острова Хонсю.

Государственный переворот удался. Наступила эра коренных реформ, которую сами японцы называют Тайка, что означает великие реформы. Они проводились по указанию вступившего на престол в 645 г. императора 36-го поколения Котоку.

В глазах своих подданных императоры были не просто светскими правителями, но властителями по воле богов. (Недаром их называли тэнно, что в переводе с японского означает повелитель всем сущим, сын неба. Слово "император", то есть повелитель, которым обычно пользуются для перевода слова "тэнно", не передает его точного смысла.) Вот почему японцы окружали своих тэнно почитанием, достойным божества.

Император (по-японски тэнно , то есть небесный государь) считался в старой Японии потомком богини Солнца Аматэрасу. Ему воздавали, и воздают до сих пор, почести, достойные божества.

Победившие реформаторы весной следующего, 646 года огласили императорский указ, или декрет Тайка, о создании государства нового типа - с сильной централизованной властью и мощным аппаратом чиновников. Декрет закреплял коренные изменения в политической и экономической системе Японии. Вот некоторые из них:

• Отменяется частная собственность на землю. Отныне вся пригодная к возделыванию земля принадлежит императору, который единолично решает, как ее использовать.

• Территория страны делится на провинции, уезды и деревни.

• Должна быть построена новая императорская столица, зримое воплощение империи и ее средоточие.

• Всем представителям прежней знати разрешается поступать на государственную службу и получать жалованье. Они обязуются хранить верность императору и проявлять беспрекословное послушание.

• Все владельцы земельных наделов обязаны платить императору налоги на землю, а ремесленники - с продажи своих изделий.

• Вводится воинская повинность: каждый третий мужчина должен отслужить три года, охраняя границу.

Что происходило в молодой империи?

Государственный переворот 645 г. значительно ускорил становление империи.

Высшая знать в основном примирилась с происшедшими изменениями, покорилась тэнно и стала служить ему. Новые министры, крупные чиновники или придворные принадлежали к древним аристократическим родам.

Сами реформы начались с перераспределения земельных наделов. Земля объявлялась собственностью императора (не отдельных родов, как было прежде), а все население страны - его подданными.

Частные земли после их обмера были поделены на равные наделы, которые сдавались свободным крестьянам от имени государства. За пользование землей они платили налоги. Кроме крестьянских существовали "привилегированные" наделы - "должностные", "за заслуги" и т. д. Центральная власть предоставляла их членам императорского дома, представителям прежней знати, крупным чиновникам. Эти наделы не облагались налогом и передавались по наследству.

Постепенно они превращались в частные феодальные поместья (сёэны).

Наступило время бурного освоения территории страны. По всей Японии прокладывались дороги, строились мосты, новые города, буддийские монастыри. Процветали науки и искусства. Художники, ученые, поэты устремлялись в недавно основанные столицы империи. До начала VIII е. в Японии не было постоянной столицы - после смерти очередного императора ее переносили в новое место. Сначала, в 710–784 гг., столицей был пышный Хзйдзё (ныне Нара), затем, с 794 г., Хэйан ("столица мира и покоя", ныне Киото).

Здесь, в окрестностях императорского дворца, размещались двор императора и его правительство, всевозможные учреждения, храмы. В благодатной атмосфере столицы художники и ученые находили покровителей и заказчиков.

Где и когда сложилось сословие самураев?

Итак, цепью реформ Тайка было преобразование Японии в строго организованное единое государство, где бы повсюду властвовали одни и те же законы и торжествовал один и тот же уклад жизни. Но на деле достичь поставленной цели так и не удалось. Виной тому была прежде всего непоследовательность императорского правительства: со временем решимость его ослабла, и он уже не мог личным примером воодушевлять своих подданных.

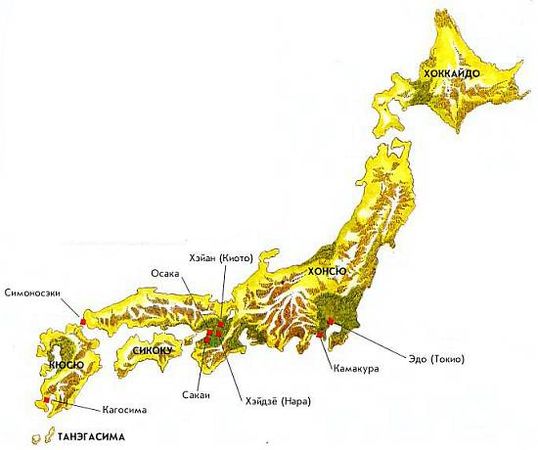

Не последнюю роль сыграли в этом и природные условия, точнее - японский ландшафт. Япония - островная страна: она состоит из четырех больших (Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку) и 900 более мелких островов. Около 75 % ее территории занимают горные цепи, а равнины - лишь 20 %.

Япония: четыре ее главных острова и города, упоминаемые в книге. На карте показаны также высокие горные цепи, разделившие страну на отдельные части. Обособленность и независимость провинций сыграли важную роль в становлении сословия самураев.

Это, как правило, обособленные участки, разделенные отрогами гор. Поэтому в прежние времена путешествие из одной части страны в другую было делом не только трудным, но и опасным. Зимой огромные сугробы перегораживали узкие горные тропы. В период таяния снегов или после сильных ливней бесчисленные горные реки превращались в опасные бушующие потоки, которые увлекали в свой водоворот мосты и деревья.

Глядя на карту Японии, нетрудно понять, почему непосредственная власть императорского правительства простиралась в основном на центральную часть страны, юг главного острова Хонсю и север островов Сикоку и Кюсю. Остальные же районы - весь Хоккайдо, север Хонсю, значительные территории западного побережья, юг островов Сикоку и Кюсю - находились слишком далеко от столицы. Правительственные приказы шли туда месяцами.

Север Хонсю тысячелетиями населяли воинственные племена эмиси (эдзо). И на юге, на Кюсю, издревле осевшие здесь айны (племена кумасо, тэнсон и др.) ожесточенно обороняли свои земли от императорских войск. Вплоть до конца IX в., прежде всего на севере нынешней Японии, бушевала война. Чтобы противостоять подстерегавшей на каждом шагу опасности, пришедшие вслед за солдатами и поселившиеся там люди укрепляли свои дворы и деревни, устанавливали круглосуточные дозоры и вели кровопролитную борьбу за существование, участвуя в карательных экспедициях на территории туземцев.

Сражение двух всадников-самураев с тремя воинами эмиси.

Покорение эмиси, живших на севере Хонсю и на Хоккайдо (см. карту на стр. А), было первой серьезной задачей зарождавшегося сословия самураев.

Но опасной жизнь в провинциях делало не только сопротивление коренных племен. Уже несколько столетий в прибрежных водах промышляли пираты - они подкарауливали торговые суда и нападали на мирные селения. Во внутренних районах, среди густых лесов, в диких горах, бесчинствовали разбойничьи банды.

По всей стране то и дело вспыхивали восстания крестьян, которые - особенно в голодные годы - с оружием в руках бунтовали против своей тяжелой доли.

Поэтому не удивительно, что в таких непростых условиях губернаторы, полководцы и знать пограничных провинций не хотели да и не могли полагаться на императорское правительство и войска, а предпочитали своими силами наводить порядок. Для этого они из боеспособных мужчин создавали небольшие военные формирования, находившиеся под их личным верховным командованием. Такие семейные военные отряды назывались бусидан, а их члены - буси. Этих проверенных в боях, смелых, презиравших смерть воинов, возглавляемых знатными владельцами крупных поместий - сёэнов, можно считать первыми самураями, рыцарями Японии, следовавшими заповедям морального кодекса бусидо ("путь воина").

На этом средневековом свитке изображен бой самураев, возглавляемых Ёсиэ Минамото (1039–1106). По поручению тэнно он воевал против феодального дома, учинившего мятеж на севере острова Хонсю.

Как жили в провинциях первые самураи?

Обычно военные отряды создавались в провинциях из представителей крупных японских родов. Поэтому эти отряды по праву называют также военными домами. Впрочем, следует добавить, что в военный дом входили не только члены семейного рода, то есть родственники, но и чужие по крови люди.

Командовали военными домами представители знати, владельцы сёэнов, крупных поместий, то есть частных земель, которыми их наделяло императорское правительство. Там, на своих наделах, они жили под одной крышей с родичами и слугами всех рангов. Однако большая часть их дружинников-самураев обитала вне господского дома, на своих расположенных поблизости дворах. Крупные феодалы выделяли самураям земельные участки с прикрепленными к ним крестьянами в качестве вознаграждения за службу. Таким образом, самурай поначалу был одновременно и воином, и владельцем земельного надела. Правда, земля, кормившая самурая, принадлежала чаще всего не ему, а его господину, который всеми силами стремился расширить свой сёэн, захватывая новые земли в военных походах или вырубая леса. Ведь чем больше земли было у помещика, тем больше наделов он мог раздать своим слугам. Конечно, правительство с опаской относилось к нараставшему могуществу провинциальной знати. Но ему приходилось мириться с этим: военные дома, умевшие быстро собирать боевые отряды, были нужны императору.

Согласно японской традиции, все члены рода беспрекословно подчинялись его главе. Эти же порядки распространялись на членов военного дома. Таким образом, предводители военных отрядов занимали исключительное положение и упрочивали его, щедро раздавая земли слугам. Это во многом определяло дух провинциальных военных домов с их строгой дисциплиной, мировоззрение и поведение самураев, превыше всего ценивших верность вождям и повиновение их приказам.

Можно сказать, что личная преданность и послушание были источником отчаянной храбрости и бесстрашия самураев, воспетых в многочисленных героических сказаниях. Так, в знаменитых "Кондзяку-моногатари" ("Стародавних повестях"), создание которых относят к X–XI вв., уходящий на бой воин заверяет своего господина и предводителя: "Служа тебе, готов я расстаться с жизнью; легче пуха она для меня. Доведись мне смерть ожидать с глазу на глаз с мятежниками, не повернусь я спиной к врагу, лишь бы жизнь свою сохранить".

Как самураи начали участвовать в политике?

Поначалу императорское правительство невозмутимо наблюдало за тем, как на востоке страны, по ту сторону гор, набирают силу военные дома. Порой оно, правда, осуждало незаконный захват земли предводителями отрядов и раздачу земельных участков их слугам, но к строгим запретам не прибегало - они все равно не соблюдались бы.

Но со временем ситуация начала приобретать все более угрожающий характер.

Первоначально типичный феодальный дом объединял пару десятков самураев, однако крупные землевладельцы стали создавать внушительные отряды, насчитывавшие сотни и даже тысячи хорошо обученных воинов. Двумя самыми могущественными военными домами были соперничавшие дома Тайра и Минамото. В течение XI–XII вв. им удалось подчинить своему контролю огромные территории.

В 935 г. самураи, все более осознававшие себя привилегированным сословием, учинили мятеж, впервые показав императору и его правительству свою силу.

Зачинщиком мятежа был Масакадо из дома Тайра. Когда правительство не назначило его начальником полиции Киото, он объявил свои владения, а также восемь провинций, находившихся к тому времени под его властью, не зависимыми от империи, а самого себя провозгласил императором. Лишь после ожесточенной, продолжавшейся целых пять лет борьбы мятежников удалось подавить, прибегнув к помощи другого представителя той же семейной группы - Садатори Тайры.

Выступление Масакадо Тайры было лишь началом длинной череды мятежей. И всякий раз правительство действовало одинаково: чтобы противостоять бунтовщикам, оно обращалось за военной поддержкой к другим самурайским домам. Но за полученную помощь приходилось расплачиваться, идти на те или иные уступки.

Так контроль над страной постепенно выскальзывал из рук императорского двора, тогда как набиравшее силу сословие воинов от десятилетия к десятилетию становилось все могущественнее и надменнее.

Конечно, самураи в то время еще не образовали тесно сплоченной общественной прослойки, преследовавшей общие цели.

Совсем наоборот! Между отдельными военными домами не прекращались бурное соперничество и кровавые распри.