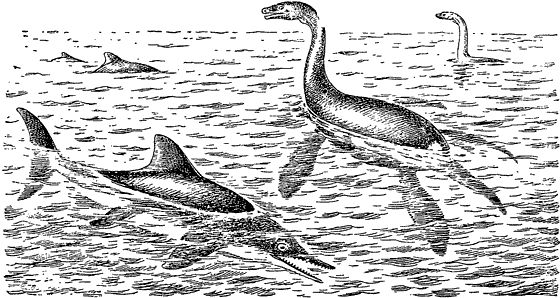

Вся мезозойская эра прошла под знаком господства пресмыкающихся. Первоначально они были только сухопутными животными. Затем развились плавающие и летающие формы. В это время пресмыкающиеся царствовали на земле, в воздухе и в воде. Завоевывая моря, одни животные плавали с помощью ног, другие - с помощью хвоста. Форма тела и способ плавания рыбоящера - ихтиозавра - мало отличают его от дельфина. Как ни хорошо приспособились ящеры к жизни в воде, они дышали воздухом. Поэтому часто над поверхностью моря подымались головы этих животных. Одни ящеры питались водорослями, другие были хищниками. Большинство морских ящеров были обитателями прибрежных вод, но некоторые жили и в открытом море.

Среди ихтиозавров были настоящие гиганты - в 12 метров длины. В морях жили огромные, 3–4-метровые черепахи - архелоны. Над поверхностью моря парили летающие ящеры - птеродактили. Размах крыльев самого крупного из них - птеронодона - достигал 8 метров. Но это крыло несколько напоминало крыло летучей мыши, так как между удлиненными костями была кожная складка. По сравнению с птеронодоном современный орел показался бы маленькой птицей.

Первоначально морские ящеры были небольшими животными. Они имели ноги с перепонками и хвост, приспособленный к плаванию. Такой ящер мог хорошо передвигаться и на суше и в воде. Позже развились формы, у которых ноги превратились в ласты. На своих ногах-ластах они могли только вылезать на берег, подобно нашим тюленям. Зато в воде они были весьма подвижны. Завоевание моря ящерами привело к развитию форм, совершенно потерявших всякую связь с сушей. Таковы ихтиозавры, которые, как наши киты, стали чисто океаническими животными. Их хорошо обтекаемое тело было прекрасно приспособлено к быстрому плаванию. Кожа водных пресмыкающихся была гладкой, кожные складки на спине и брюхе ихтиозавра, как кили, помогали держаться определенного направления. Приспосабливаясь к водному образу жизни, ихтиозавры даже потеряли обычный для пресмыкающихся способ размножения - с помощью яиц, закапываемых в землю. Ихтиозавры были живородящими; так же, как у китообразных, у них рождались вполне сформированные детеныши, способные сразу же плавать. Ихтиозавры хорошо видели в воде. Их глаза имели такое же приспособление, как у современных хищных птиц. В глазном яблоке ихтиозавра было кольцо, состоящее из многочисленных костяных пластинок. Когда животное высматривало добычу, проплывающую вблизи, кольцо суживалось. При этом хрусталик становился более выпуклым. При охоте за дальней добычей косточки кольца расходились, и менее выпуклый хрусталик мог видеть дальше. Ихтиозавры были отличными ныряльщиками.

Ихтиозавры и плезиозавры.

Кроме торпедообразных ихтиозавров, в морях развились и змееобразные ящеры - мозозавры. Эти чудовища достигали в длину 10–15 метров. Их челюсти раскрывались, как у змеи, а с помощью многочисленных зубов они могли схватывать даже крупную добычу. Передние и задние конечности у мозозавра были превращены в ласты. Он плавал, изгибая свое длинное тело и помогая мощными ластами. Так как у пресмыкающихся кровь холодная, они дольше, по сравнению с китами, могли находиться под водой.

Как ни велико разнообразие современных нам пресмыкающихся, оно ничтожно по сравнению с их количеством и разнообразием в мезозойскую эру. Из существовавших в это время девяти отрядов пресмыкающихся пять исчезли в конце мезозоя. Особенный урон понесли морские: вымерли тюленеподобные - плезиозавры, дельфиноподобные - ихтиозавры, птицеподобные - птеродактили. Только несколько видов черепах и змей можно в наши дни встретить в море.

Развившись первоначально как обитатели суши, многие птицы довольно скоро перешли к жизни в море. Некоторые из них, как, например, гесперорнисы, подобно современным пингвинам, настолько приспособились к водному образу жизни, что утратили способность летать. Громадный клюв их имел зубы, как у ящериц.

Среди окаменелостей, которые встречаются на обрывах вдоль Москвы-реки и в других местах, часто попадаются "чортовы пальцы". "Чортов палец" - это окаменелая раковина похожего на каракатицу головного моллюска - белемнита, во множестве водившегося в морях мезозоя. Вместе с ними легко найти и закрученную спирально раковину аммонита. Белемниты плавали в воде вместе с аммонитами. Среди аммонитов было много и донных животных. Они ползали по дну громадного моря, раскинувшегося по великой Русской равнине около 150 миллионов лет тому назад. Много миллионов лет они жили в водах мезозойского моря. Позже белемниты и аммониты исчезли.

Про головоногих моллюсков нельзя сказать, что они являются вымирающей группой. В современных нам морях имеется 400 видов этого класса моллюсков. Но все же ископаемая фауна головоногих была богаче.

Наряду с жившими тогда древними рыбами еще больше развились костистые рыбы; среди них были и настоящие великаны, как портеус - длиной более трех с половиной метров.

В конце мезозоя происходило значительное горообразование, поднятие суши, отступание моря, вызвавшее резкое изменение климата. Ихтиозавры и родственные им ящеры уступили свое место млекопитающим и птицам. Птицы и млекопитающие, обладавшие теплой кровью, лучше могли приспосабливаться к превратностям меняющегося климата и уберечь свой род от зубастых хищников. В это время исчезли аммониты, почти все белемниты, многие виды моллюсков, кораллов, иглокожих и других.

История Земли в эту эру подразделяется на два периода: третичный и четвертичный. 59 миллионов лет длился третичный период и только один миллион лет длится четвертичный, который продолжается и по сие время.

События, происходившие в третичный период, так разнообразны, что его следует разделить на две части: палеоген, длившийся более 32 миллионов лет, и неоген, длившийся 27 миллионов лет. В течение этого времени площади и объемы морей и океанов неоднократно изменялись. Громадное пространство морей, образовавшихся к началу третичного периода, в палеогене значительно сократилось. Материк Северной Америки объединился на северо-западе с Азией и на востоке с Гренландией. Расширились материки европейский и африканский, сильно уменьшился бассейн Средиземного моря. На востоке это море охватывало Украину, Поволжье и узкой полосой соединялось за Уральским хребтом с Полярным морем. На Дальнем Востоке появились крупные острова на месте Камчатки, Сахалина, Хоккайдо, Хонсю. Охотское, Японское и Китайское моря представляли собой заливы Тихого океана.

Черное море стало внутренним. Каспийское было вытянуто очень сильно в длину. На юге оно соединялось с водами океана.

Наступившее расширение площади суши затем сменилось некоторым увеличением площади океана. Это было последним крупным наступлением океана на сушу. В конце палеогена и начале неогена опять произошло поднятие суши, которое привело к очертаниям океанов, близким к современным. Широтный океан Тетис с поднятием суши в области Индо-Китая и Малайского архипелага стал сокращаться. В дальнейшем горообразовательные процессы в районе Памира, Гиндукуша и Гималаев, поднятие хребтов Альп, Апеннин, Карпат, Балкан, Крыма и Кавказа сократили площадь Тетиса, превратив его остатки в Средиземное, Черное и Каспийское моря.

В последующее время эти три моря неоднократно то соединялись, то разобщались. Чем больше была связь Черного моря со Средиземным, тем его воды становились более солеными. Зато когда связь со Средиземным морем прерывалась, происходило сильное опреснение. Поэтому в отложениях, образовавшихся на дне этих морей, можно видеть смену морских животных на обитателей опресненных вод.

В третичный период жизнь в воде и на суше приобретает почти современный вид. В морях уже было представлено подавляющее большинство современных групп живых существ. Мы говорим "почти", потому что 60 миллионов лет, которые продолжалась кайнозойская эра, - это не малый срок, и организмы сильно изменялись. Эти изменения были связаны и с переменами, происходившими в окружающей их природе, и с борьбой за существование между различными обитателями моря. В вечном процессе эволюции отбирались и теперь отбираются наиболее приспособленные к жизни организмы. Вот почему в природе все время происходит изменение растений, животных и развитие новых видов.

Кайнозойскую эру недаром называют веком господства млекопитающих. Они появились в морях. Более 50 миллионов лет тому назад в море, занимавшем территорию современного Северного Кавказа и Южной Украины, жили первые киты - зеуглодоны. Это были зубастые, еще плохо плавающие гигантские животные свыше 20 метров длиною. Плавали они, змееобразно изгибая свое длинное тело и загребая передними конечностями воду. Зеуглодоны были прибрежными животными. Позже появились настоящие киты, они покорили океанские просторы, и ластоногие, ставшие обычными обитателями прибрежных вод.

Если представить себе эволюцию главнейших групп рыб (бесчелюстных и челюстноротых), то мы получим следующую картину. В силуре появились представители 6 групп, из них 4 - бесчелюстных рыб. В девоне жило 18 групп. В этот период заканчивается развитие всех бесчелюстных рыб, зато появляется 12 новых групп рыб, из них 4 дожили до наших дней (среди них акуловые).

В каменноугольный и пермский периоды исчезают все бесчелюстные рыбы и многие группы древних рыб. В это время разнообразие рыбного царства было наименьшим. В триасовый период весьма развивается группа костных рыб. В третичный период размножились костные рыбы, относящиеся к современным нам группам. Появляются миноги и миксины. Много было и акул. Наиболее крупной была акула из рода кархародон: в раскрытой пасти ее мог свободно стоять человек. Некоторые представители этого рода акул дожили и до наших дней.

Акулам жилось привольно. Ихтиозавры и мозозавры, которые легко справлялись даже с их крупными родичами, исчезли. Пищи в виде различных рыб, особенно костных, было много, а единственно серьезные "соперники" акул по прожорливости - китообразные только начали развиваться. Наряду с млекопитающими к жизни в море приспособились и птицы. Фауна беспозвоночных третичных морей мало отличалась от конца мезозоя. Только господствовавшие раньше головоногие моллюски уступили свое место брюхоногим и двустворчатым.

В третичный период развились во множестве одноклеточные водоросли - диатомеи, появившиеся в юрском море. Они и сейчас обитают в умеренных областях океана, создавая обширные районы илов, состоящих из кремневых панцырей отмерших диатомей.

Третичный период недаром называют "временем млекопитающих". За 60 миллионов лет образовалось все основное разнообразие этого высшего класса животного царства.

В неогене состав фауны и флоры океанов и морей принял облик, близкий к современному. Обозначалось и разделение морской фауны на арктическую, северную умеренную, тропическую, южную умеренную и антарктическую области.

Последний период в жизни Земли, называемый четвертичным или антропогеном, ознаменовался появлением предка человека. Понятно, миллион лет тому назад наши предки лишь отдаленно напоминали современного человека. Но все-таки это было крупнейшим событием в жизни Земли, событием, от которого и ведет свое начало четвертичный период. В этот период происходили значительные изменения климата. Теплое время сменялось холодным. Возникали и исчезали громадные оледенения. Они играли большую роль в формировании морей и в образовании современной фауны и флоры.

История продолжается

Велик и разнообразен современный нам живой мир океанов и морей. Более 150 тысяч видов животных и более 10 тысяч видов водорослей обитает в нем.

Среди всего этого разнообразия на первом месте стоят моллюски, их более 60 тысяч видов. Ракообразных около 20 тысяч видов. Морских рыб - более 16 тысяч. Одноклеточных животных - более 10 тысяч. Свободно живущих червей и близких к ним групп - более 7 тысяч. Кишечнополостных - около 9 тысяч. Иглокожих - 5 тысяч. Губок - 4 тысячи. Мшанок - 3 тысячи.

Этот мир живых существ, населяющих моря и океаны, развивался, пройдя грандиозный исторический путь. Изучение этого пути дает нам право считать "колыбелью" жизни океан.

Даже теперь, несмотря на кажущееся разнообразие наземных обитателей, количество животных и растений, обитающих в водной среде, значительно больше, чем на суше. Из общего числа живущих на нашей планете 63 классов животных и 33 классов растений живут только в море 37 классов животных и 5 классов растений, обитают в море и в пресных водах - соответственно 14 и 10 классов, только в пресной воде - по 3 класса обоих царств, только в воздушной среде (на суше) - 6 классов животных и 15 классов растений, во всех трех средах - 3 класса животных.

Без воды жизнь невозможна. Для большинства организмов потеря свыше 10 процентов воды является гибельной, тогда как потеряв весь свой жир и до 50 процентов белков, организмы все же остаются живыми. Все процессы, совершающиеся в теле животных и растений, происходят только при участии водных растворов.

Большие трудности испытывают сухопутные растения, которые должны длинными корнями добывать воду и растворенные в ней питательные вещества. Другое дело в море. Здесь растения со всех сторон окружены водой.

Не менее важно для организма поддерживать свое тело в пространстве. На суше это не легкая задача. Плотность воздушной среды очень мала. Чтобы держаться на земле, нужно затрачивать большие усилия, а для растений необходимо иметь крепкие корни.

В настоящее время на суше самым большим животным является слон. Но кит в 25 раз тяжелее слона. Для движения такого огромного животного на суше необходимо было бы создание чрезвычайно мощного скелета, мускулатуры и крепости кожи, иначе оно просто погибло бы, не выдержав тяжести собственного тела. Совсем другое дело в воде. Всякий знает, что в воде можно без труда поднять тяжелый камень, который на земле едва сдвинешь с места.

В море живут и крупнейшие растения. Водоросль макроцистис тянется в длину на много десятков метров. Вода поддерживает колоссальную массу водоросли. Для прикрепления к грунту макроцистису не требуется крепких корней, как наземным растениям.

Кроме того, колебания температуры в море значительно меньше, чем на земле. На суше разница между температурой воздуха зимой и летом достигает в некоторых районах 80–90 градусов. В ряде мест Сибири температура летом доходит до 35–40 градусов жары, а зимой стоят морозы в 50–60 градусов. В воде сезонные различия в температуре не превышают обычно 20–25 градусов. Все это очень важно для нетеплокровных животных.

Для защиты от холода наземные животные покрываются к зиме пушистым мехом, слоем подкожного жира, залегают на зимнюю спячку в берлоги и норы.

Нелегко приходится зимой и растениям на земле: им предстоит бороться с промерзающей почвой. И нередко в суровые зимы массами гибнут птицы и звери. Вымерзают и деревья.

В других условиях оказываются жители моря. Толстый слой льда и снега препятствует проникновению холода в воду. Как теплая шуба, закрывает лед водоем. Даже в холодной Арктике море не замерзает до дна. А почва в Арктике превращается в вечную мерзлоту, где с трудом может укорениться совсем неприхотливое растение.

Благоприятные условия для жизни в море способствовали развитию величайшего разнообразия морских организмов.

Все это вместе объясняет нам, почему и по сие время большее количество различных типов живых существ обитает в море.

В богатой солями морской воде зародились первые живые существа. Проходили века, тысячелетия, миллионы лет. Все разнообразнее и обильнее становилась жизнь в море. Одни виды животных стали вытеснять другие. Морские животные заселили пресные воды и со временем обрели способность жить на суше.

Мы и теперь являемся свидетелями переселения морских обитателей в пресные воды. Особенно ярко это проявляется в Тропической области. Некоторые виды медуз, морских червей, ракообразных, различных рыб и даже морские млекопитающие заходят в реки. Некоторые из них поднялись по рекам в озера и образовали особые речные и озерные формы. Купаться в тропических реках часто опасно не только из-за обилия крокодилов, но и из-за акул, приходящих с моря. Существовавший в Индии обычай не хоронить покойников, а бросать их в реки привел к тому, что в "погоне" за трупами акула кархариас гангетикус подымается по реке Ганг на 500 километров от моря.

Известно, что дельфины морские и даже океанические животные, но в реках Индии живут и пресноводные слепые дельфины - платанистры. Они роются в иле, выискивая ракообразных и рыб, которыми питаются. Условия жизни в мутной воде делают зрение излишним.

Все сказанное имеет место не только в Тропической области. В наши реки далеко проникают белухи, тюлени и многие хищные морские рыбы в погоне за входящими на икрометание рыбами. В 1948 году жители Дудинки успешно провели охоту на кита. Тринадцатиметровый кит в погоне за рыбой, шедшей из моря в реку, покинул свою привычную стихию и оказался добычей рыбаков Енисея.

Заселение водными животными суши идет и теперь. На берегу моря можно видеть моллюсков и балянусов, прикрепившихся к прибрежным скалам. Когда в отлив уходит вода, они крепко запирают створки своих раковин. Капельки воды, оставшиеся внутри створок, предохраняют их от высыхания. Во время прилива створки снова приоткроются и начнут пропускать свежую воду, несущую пищу.

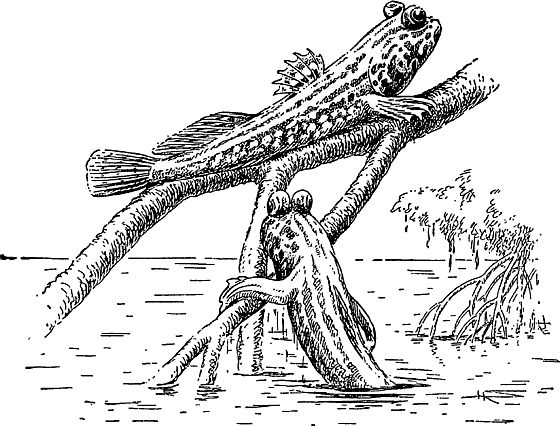

На берег моря вылезают рыбы-прыгуны. Они долго могут ползать по корням деревьев, растущих по берегам тропических морей. Эти рыбы охотятся в воздухе за насекомыми. Некоторые прыгуны настолько приспособились к жизни во влажной атмосфере мангровых зарослей, что если их держать только в воде и не давать возможности вылезать на воздух, они погибают через 30–60 минут. Но долго жить на берегу они тоже не могут.

Прыгуны на корнях мангрового дерева.

Еще дальше ушел от моря один из крабов, называемый "кокосовым", или "пальмовым вором". Он почти совсем распростился с водой. Только размножение его протекает в море. Этот краб ползает по пальмам, питается мякотью кокосовых орехов, которые он "стрижет" своими мощными клешнями. Живет он в норах, на песке.