Окраска морских животных приспособлена к световым условиям и обычно служит маскировкой. Вот почему в окраске глубоководных животных преобладают темные, почти черные, фиолетовые или синие тона.

Можно было ожидать, что темные цвета свойственны всем глубоководным животным. Оказывается, нет. В трале, поднятом с глубины более 8 тысяч метров, многие представители различных классов животных не окрашены. Их кожа, панцыри раков и крабов, раковины моллюсков были грязновато-белого цвета, точно старая газетная бумага. В вечном мраке 8–10-километровой глубины безразлично, какого цвета будет кожа или панцыри. Во что ни рядись, все равно не видно. Ну, а раз так, то в процессе эволюции окраска тела у сверхглубоководных животных исчезла.

Глубоководные обитатели происходят от животных поверхностных слоев или прибрежных вод. Заселение больших глубин и шло этими двумя путями: сверху, через водную толщу, и по дну.

Обилие разнообразной глубоководной фауны и наличие особых отрядов животного царства свидетельствует о ее древности. Для большинства представителей глубин характерно приспособление к жизни при низких температурах. Это говорит об их арктическом и антарктическом происхождении. Имеются представители и тропической фауны, которые приспособились к жизни в холодной воде. Обитая в условиях низких температур, они распространились далеко за пределы Тропической области. "Стеклянные" губки в тропических районах океана обитают на глубине в 2–4 километра, в антарктических водах - 450 метров. Такие же примеры можно привести и по Северному Ледовитому океану. Здесь многие глубоководные жители Атлантического океана обитают на глубине 300–400 метров. Вблизи экватора холодные воды находятся, как известно, на меньших глубинах, чем в умеренных областях. Вот почему в море Банду Малайского архипелага встречаются некоторые представители глубоководной фауны в относительно мелких местах.

Наиболее разнообразна глубоководная фауна Тропической области. В Тихом океане западная часть более богата видами, чем восточная. Общие законы географического распределения животных оказались действительными и для глубоководной фауны.

Когда мы сравниваем обитателей небольших глубин, населяющих Индийский и Тихий океаны, то видим в их фауне много общих видов. К другим выводам мы приходим при изучении древней глубоководной фауны. Так, среди иглокожих больше общих видов у Индийского океана с Атлантическим и много отличий от Тихого океана. Очевидно, и общность геологической истории Атлантического океана с Индийским и отличие ее от Тихого океана сказались на истории развития жизни в больших глубинах этих океанов. По двум сторонам Панамского перешейка живут глубоководные креветки. Но они относятся к разным видам. Вероятно, когда Панамского перешейка не было, то в этом районе океана море было мелкое, и глубоководные фауны Тихого и Атлантического океанов не общались. Можно привести еще интересные примеры того, как исследование глубоководной фауны помогает раскрыть историю морей. Но пока еще скрытых тайн больше, чем сделанных открытий. Они манят к себе пытливых охотников, исследующих глубины океана.

Запасы моря

От поверхности и до самых больших глубин океана живут различные существа. Однако, несмотря на все их разнообразие, они могут быть подразделены по образу жизни всего на три группы: во-первых, мелкие организмы, населяющие водную толщу; во-вторых, активные пловцы этой толщи; в-третьих, обитатели дна.

Первая группа организмов получила название планктон. "Планктон" - слово греческое и обозначает "парящий", "носимый". Действительно, для мелких обитателей океанов и морей весьма характерно свободное парение в водной толще.

В планктонном сообществе объединяются как микроскопические водоросли (например, диатомеи, перидинеи) и одноклеточные животные (например, глобигерины, радиолярии), так и различные мелкие рачки, черви, медузы. Кроме того, в состав планктона временно, на определенный сезон, входят яйца и личинки донных животных (губок, полипов, моллюсков, червей, иглокожих и многих других), икра и мальки рыб.

Характерной особенностью всех планктонных организмов, независимо от того, к какому классу растительного или животного мира они относятся, является то, что у них развились различные приспособления, облегчающие им возможность пассивно парить в толще воды. Однако это не значит, что они не могут активно плавать; нет, многие из них неплохие пловцы. Но все они в состоянии очень долго носиться по воле волн в водной толще пассивно. Плавают они преимущественно вертикально, то-есть вверх или вниз. Течениями, идущими в разных слоях воды в различном направлении, переносится планктон на значительное расстояние.

Особенно важно то, что течение создает на громадном пространстве условия, благоприятные для существования определенной фауны и флоры.

Распространение с помощью течений широко развито у животных, прикрепленных и ко дну. Личинки кораллов ведут планктонный образ жизни от 4 до 23 суток, личинки иглокожих - 30–60 суток, личинки донных раков - около 30 суток. За это время личинки могут быть отнесены на сотни километров от материнской особи.

У планктона развились замечательные приспособления, позволяющие без больших усилий легко держаться в определенном слое воды. При помощи выростов и щетинок одноклеточные растения и мелкие животные планктона сильно увеличивают поверхность своего тела. У многих видов планктона форма тела напоминает парашюты. Удлиненные или шарообразные организмы при малой величине имеют большую площадь поверхности по сравнению с весом тела. Это также способствует увеличению трения и, следовательно, замедляет опускание организма вниз.

У наземных растений запасные вещества отлагаются в виде крахмала. Но крахмал тяжелее воды, и он тянул бы микроскопические водоросли ко дну. Вот почему в растениях планктона запасные вещества отлагаются в виде жира, который облегчает удельный вес его. Обильные жировые капли находятся также в теле различных рачков и других животных планктона.

У большинства планктонных существ вода составляет более 90 процентов веса тела. Естественно, что такому животному нужно затрачивать немного усилий, чтобы преодолеть силу погружения.

Давно уже было замечено, что сельди и другие рыбы, которые питаются планктоном, лучше ловятся в ночное время. Рыбаки правильно определили, что ночью рыба скапливается в поверхностных слоях. Ученые подтвердили, что сельди кормятся главным образом ночью. Их желудки оказывались наполненными рачками, которые в дневное время в поверхностных слоях попадаются очень редко.

Днем различные рачки, черви и многие другие животные планктона находятся в глубинных слоях. Вечером они подымаются к поверхности, а перед рассветом начинают опускаться вниз. Объясняется это тем, что планктон избегает солнечного света.

Представим себе грандиозность этого явления. Ежедневно от поверхности до глубины в 500 метров перемещаются ночью вверх, а днем вниз миллионы тонн живого вещества планктона. Благодаря этим вертикальным перемещениям массы веществ, образовавшиеся в поверхностных слоях, с помощью "пищевой лестницы", о которой мы говорили выше, переносятся из одного слоя в другие, пока не дойдут до дна.

Мелкие рачки - прекрасные пловцы. При ничтожном размере, в 2–3 миллиметра, они "ухитряются" совершить путешествие за сутки в 500 метров. Следовательно, их удельная (то-есть по отношению к размеру) скорость плавания больше, чем у рыб и китообразных.

Для выяснения роли света в суточной вертикальной миграции советские ученые исследовали это явление в полярных морях. Здесь летом круглосуточный день, а осенью происходит смена дня и ночи. Получается своеобразная лаборатория в природе. Оказалось, что рачки-калянусы, которые везде регулярно совершают суточные вертикальные миграции, летом в полярных морях все время находились в одном и том же слое. Осенью, когда в Арктике происходит смена дня и ночи, те же калянусы с темнотою собирались к поверхности, а днем уплывали вниз. Таким образом, роль света в явлении суточной миграции планктона получила яркое подтверждение.

Много других сторон жизни планктона могут показаться удивительными, особенно сезонные изменения количества планктона.

В полярных морях дело происходит так. Всю долгую зиму солнце не появляется над горизонтом, и, следовательно, растительный планктон развиваться не может. Мало пищи в это время и для животного планктона. Только бактериям раздолье. Они активно "трудятся" над разложением отмершего планктона, а это значит, что непрерывно будут накапливаться биогенные вещества, растворенные в воде. Но использовать их некому: растения без солнца не могут произвести этой работы. Появление солнца над горизонтом тоже не всегда меняет положение: ведь поверхность моря еще покрыта льдами. Сквозь льды свет проникает слабо, а если на льдах еще лежит снег, то в глубине морской совсем темно.

Лишь летом, когда образуются большие пространства чистой воды и в море проникнут солнечные лучи, начинается развитие растительного планктона. Этому способствуют и обильные запасы питательных веществ, накопленных за зиму. С каждым днем количество растительного планктона увеличивается. Море буквально "зацветает". Обилие пищи вызывает, в свою очередь, бурное развитие животных. В планктоне появляется масса рачков, червей, личинок обитателей дна и других мелких животных.

Буйно размножившиеся растения быстро потребляют запасы питательных веществ, накопившихся за зиму. Для растений наступают трудные времена. В то же время их интенсивно истребляют различные животные, особенно рачки. Но теперь, в свою очередь, наступают затруднения и для животного планктона: пищи становится все меньше и меньше. К тому же на рачков нападают планктоноядные рыбы. Они сильно выедают "кормовой" планктон. Обилие жизни дает возможность большой работы бактериям. Воды моря снова обогащаются продуктами разложения отмершего планктона. Казалось бы, тут-то и создаются возможности для нового увеличения количества водорослей планктона. Но недолго длится полярное лето. Быстро наступают холода, и море покрывается льдом. Лед закрывает от света поверхность моря на 9–10 месяцев.

Только два-три месяца идет развитие водорослей в полярных морях. На помощь им приходит круглосуточное освещение, и весь цикл развития планктон проходит за очень короткий срок.

Ну, а как в морях Умеренного пояса? Там нет круглосуточной ночи, а если и образуются льды, то на сравнительно короткий период. Там срок произрастания водорослей, или вегетационный период, значительно длиннее. Вначале, зимою и весною, все идет так же, как и в полярных морях. К лету биогенные вещества, необходимые для растений, истребляются настолько, что останавливается бурное развитие водорослей. Наступает отмирание масс растительного планктона. Опять начинается бурная деятельность бактерий и воды моря обогащаются питательными веществами. Так как условия освещения хорошие, то развивается второй максимум количества водорослей планктона. Этот максимум обычно менее обилен, чем первый, который использует зимние запасы веществ. Он отличается и по видовому составу. Весенний максимум образуется за счет диатомей, а осенний - за счет перидиней.

Как же это явление сезонных изменений в количестве планктона протекает в теплых тропических водах? Ведь там вегетационный период равен всем двенадцати месяцам. Действительно, количество планктона почти все время одинаковое. Только в зимний период создается кратковременный приток питательных солей из более глубоких слоев, в результате которого происходит небольшое увеличение планктона. Таким образом, в Тропической области имеется только один максимум планктона вместо двух максимумов, характерных для Умеренной области. Получается то же, что и в полярных морях, только там господствует биологическая зима, а здесь - биологическое лето.

* * *

Вторая группа морских организмов получила название нектон, что означает по-гречески "плавающий". К нектону относятся: большинство рыб, ластоногие (тюлени и моржи), китообразные (дельфины, кашалоты, киты), морские змеи и черепахи, крупные формы плавающих моллюсков (каракатицы, осьминоги). Большинство этих животных хорошо плавает. В процессе эволюции отличные пловцы, независимо от принадлежности к классам, приобрели рыбообразную, хорошо обтекаемую форму тела. Для нектона весьма характерно перемещение - миграция. Миграции обычно связаны с поисками пищи или же с путешествием к местам нерестилищ.

Когда рыбы откармливаются, они разбредаются на большой площади. Но вот наступает время нереста. Рыбы объединяются в громадные, многотысячные и даже миллионные стаи.

В 1941 году Каспийская научная рыбохозяйственная экспедиция в районе Апшеронского полуострова обнаружила косяк сельди, идущей на нерест. Это было поистине грандиозное зрелище: ядро сельдяной "толпы" имело 152 километра в длину и около 30 километров в ширину.

В открытом море под бортом судна ночью часто видна широкая серебристая река из сельди или сардины. Опытные рыбаки гирькой, привязанной к тонкой веревке, прощупывают стаю сельди на большой глубине.

О громадных скоплениях морской сельди могут свидетельствовать рыбы, часто выбрасываемые в бурю на берег. На Сахалине, в порту Корсаков, в 1899 году штормом набросало на берег целый вал из живых сельдей, подошедших к берегу для нереста. Объединение в громадные косяки-стада характерно не только для рыб. В 1934 году Г. А. Ушаков на Северной Земле наблюдал в море стадо белух, которые шли непрерывной лентой в течение пяти суток мимо полярной станции. В Горло Белого моря на щенку приходит около 3 миллионов тюленей. Если с самолета смотреть на льды, то видно, что они по краям все усеяны точками - лежащими тюленями.

В Баренцовом море в большом количестве ловят мурманскую сельдь. Питается она мелкими рачками, обитателями верхних 100–200 метров воды. Поэтому и ловят ее плавными сетями, которые выметывают в открытом море. А вот на нерест сельдь подходит к берегам Северной Норвегии и Западного Мурмана. Каждая сельдь откладывает от 15 до 20 тысяч икринок.

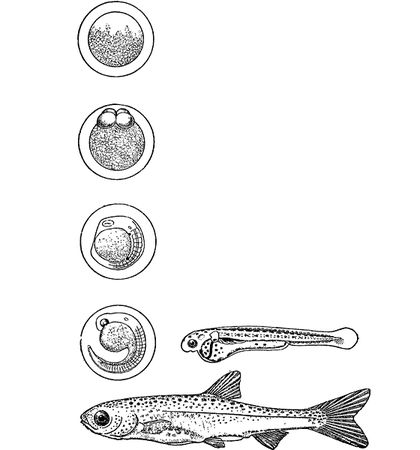

Через 20–25 дней из икринки выклевывается личинка длиной всего в 5–8 миллиметров, личинка превращается в малька, рыбку в 3–5 сантиметров, уже похожую на взрослую.

От икринки до малька.

Вырастая, молодые рыбки покидают прибрежные воды и отправляются странствовать. Путешествию в Баренцово море помогает теплое течение, идущее из северной части Атлантического океана. Молодые сельди расселяются на всей огромной области распространения этих атлантических вод. Их можно встретить и в районах острова Колгуева, вблизи Новой Земли и у Шпицбергена.

Обилие планктона - пищи сельди - способствует быстрому росту. Через 5–6 лет взрослая сельдь возвращается к местам нереста.

В придонных слоях в изобилии водится главная промысловая рыба Баренцова моря - треска. Ее стаи бывают так велики, что тралы подымают на борт до 2–3 и даже до 10 тонн рыбы. Треска питается преимущественно рыбой, кроме того, поедает донных животных: ракообразных, червей, моллюсков.

Треска, как и мурманская сельдь, предпочитает для нереста теплые прибрежные воды Северной Норвегии или Западного Мурмана. Хотя треска и придонная рыба, но икра у нее плавающая. Плодовитость трески огромна: до 9 миллионов икринок. Икринки и выклюнувшиеся из них личинки увлекаются теплыми атлантическими водами в далекие просторы Баренцова моря.

После нереста треска расселяется по всему Баренцову морю.

Путешествие сельди и трески в Баренцево море является пищевой миграцией. Богатые "пастбища" из миллиардов тонн живых существ, населяющих водную толщу, изобилие червей, моллюсков, рачков и мелкой рыбы, живущих на дне моря и в придонных слоях, привлекают массы сельди и трески. Для этого им приходится проплыть 500–1000 километров. Путешествие же с далеких мест откорма к мурманским и норвежским берегам является миграцией нерестовой.

Большими косяками мигрируют сельди в Каспийском море. С Южного Каспия сельди двигаются в северную часть. Большеглазый пузанок доходит до опресненных районов дельты Волги, где и нерестует, волжская сельдь (астраханка) нерестится от дельты Волги до Сталинграда. Самая жирная крупная сельдь - черноспинка (залом) - выше Сталинграда и по Каме. Более тысячи километров проходят эти дальние странники от места нагула в море до районов икрометания.

Но даже это поразительно далекое путешествие - ничто по сравнению с миграциями лососевых рыб.

Большую часть жизни кета, горбуша, чавыча проводят на просторах Тихого океана и дальневосточных морей. Отсюда взрослые рыбы идут в реки. Путь кеты измеряется многими тысячами километров.

Два близких родственника - нельма и белорыбица - совершают самые дальние миграции из моря в реки.

Нельма - житель Ледовитого океана. Она входит на икрометание во все крупные реки от Баренцова моря до Аляски. Нельма в реке Печоре подымается на 1500 километров от устья, в Оби и в Енисее - свыше 3500 километров, в Колыме - на 1000 километров.

Белорыбица - житель Каспийского моря. Для нереста она совершает огромный путь: из Каспийского моря по Волге она доходит до верховьев Камы и реки Уфы. Белорыбицу ловили в Угличе (3 тысячи километров), у города Красноуфимска (3300 километров).