С 1948 года советские полярники организовали систематический штурм Северного Ледовитого океана. Много воздушных экспедиций отправляется в непосещенные районы Центральной Арктики. Самолеты садятся на лед, и ученые проводят комплексные исследования от поверхности до самого дна Северного Ледовитого океана. Кроме летающих обсерваторий, на дрейфующих льдах располагаются научные станции.

В 1950–1951 годах на льдах работала дрейфующая станция "Северный полюс-2". Руководил ею М. М. Сомов. Одновременно велось обследование обширного района с помощью летающих обсерваторий под научным руководством М. Е. Острекина.

С весны 1954 года в районе Центрального Полярного бассейна стало особенно оживленно. Вековое ледовое безмолвие нарушили самолеты высокоширотной экспедиции Главсевморпути и Академии наук СССР под начальством В. Ф. Бурханова, имевшей задачу организовать всестороннее изучение Арктики.

Летные отряды обследовали большой район. Начали работать две дрейфующие станции: одна - в районе полюса - станция "Северный полюс-3", ее возглавляет А. Ф. Трешников; вторая - Е. И. Толстикова, в районе так называемого Полюса недоступности - "Северный полюс-4".

Станции обеспечены всем необходимым для научных исследований широкого размаха: хорошо оборудованными лабораториями, радиостанциями, вертолетами, тракторами, автомобилями. Со станциями поддерживается постоянная авиасвязь.

Работы советских ученых привели к крупнейшим научным открытиям, благодаря которым рассеялись многие ошибочные представления.

На всем пространстве Центральной Арктики нет ни одного острова. Дно огромной "чаши" имеет глубины до 5180 метров. На дне этой чаши тянутся горы. Некоторые из них так велики, что возвышаются над дном до 3 километров. Главный хребет простирается от Новосибирских островов через район Северного полюса к земле Элсмира (к западу от Гренландии). Ему присвоено имя М. В. Ломоносова - в честь заслуг великого ученого в развитии полярной науки и отечественной океанографии.

Хребет Ломоносова разделяет Полярный бассейн на две котловины: западную, расположенную в сторону Гренландского моря, и восточную - в направлении к морю Бофорта. Названия "восточная" и "западная" условны, потому что обе котловины лежат к югу от полюса.

Ученые выяснили пути движения циклонов и антициклонов через Арктику и влияние их на дрейф льдов, определили характер водных масс и роль Атлантического и Тихого океанов в их происхождении.

Жизнь в высоких широтах оказалась далеко не такой бедной, как считали… Везде под льдами находили мелкие водоросли, животных, рыб, а на льдах видели белых медведей, тюленей, морских птиц. В местах, удаленных более чем за тысячу километров от берега, встречали даже полярного воробья-пупочку и песцов.

Исследование Северного Ледовитого океана, который часто называют "кухней погоды", имеет важное значение для прогноза льдов на Северном морском пути и прогнозов погоды на обширных просторах всей страны.

На карте Северного Ледовитого океана почти не осталось "белых пятен". До 1929 года более 4 миллионов квадратных километров, то-есть 57 процентов всей площади Северного Ледовитого океана, считалось "белым пятном". В 1939 году оставалось только около 2 миллионов таких "белых" километров (24 процента), а в 1945 году - немногим более 1 миллиона, то-есть менее 17 процентов площади Полярного бассейна. Скоро исчезнут и эти последние "пятна".

После Великой Отечественной войны размах исследований морей и океанов значительно увеличился. Советская идея о создании корабля-лаборатории получила свое завершение в наши дни. С 1948 года наша океанография располагает самым лучшим, специально оборудованным экспедиционным судном для дальних плаваний - "Витязем". На борту "Витязя" 12 лабораторий. На корабле могут жить и успешно работать 60 научных сотрудников. Это уже подлинно пловучий институт. Для исследовательских целей построены или переоборудованы и другие суда.

Советские ученые, участники экспедиции на "Витязе", проникли в неведомые глубины Тихого океана и везде, даже на глубинах более 10 километров, нашли жизнь. Они опровергли ошибочную теорию зарубежных ученых об ограниченности жизни на глубине. Они открыли новые подводные горы и хребты, по протяженности превышающие Кавказские.

В Северной Атлантике - новом для советских рыбаков промысловом районе - ведутся разнообразные работы по изучению Гренландского, Норвежского и Северного морей. Уже известны и с каждым годом открываются новые места, изобилующие сельдью, морским окунем, треской. В этом немалая заслуга не только ихтиологов, изучающих жизнь рыб, но и океанологов. Изучение течений, температуры воды, рельефа дна и грунтов, распределения животных, которыми питаются рыбы, содействует успешному лову. Исследования Атлантики улучшают и климатические прогнозы, составляемые для значительной части территории европейской части нашей страны.

В далекую Антарктику ежегодно отправляются советские ученые на борту китобойной флотилии "Слава". Мужественно, вместе с китобоями преодолевая невзгоды сурового климата, они продолжают труды по исследованию Антарктики, начатые Беллинсгаузеном и Лазаревым.

* * *

Мы окинули взором некоторые достижения наших отечественных мореплавателей. Многие путешествия могут по праву быть причислены к великим географическим открытиям.

Таковым в XVII веке было открытие пролива, отделяющего Азию от Америки.

В XVIII веке - описания сибирских берегов и открытия в северной части Тихого океана.

В XIX веке - открытие Антарктиды.

В XX веке - победы советских полярников на Северном полюсе и в Северном Ледовитом океане.

Добрым словом помянем имена героев, прославивших нашу Родину.

Они были первыми в исследовании наиболее труднодоступных и отдаленных морских просторов. Их достижения признает и уважает все прогрессивное человечество.

Вода вокруг нас

Громадна водная поверхность Земли. Свое название - океан - она получила по имени одного из титанов древнегреческой мифологии.

"Вода - краса всей природы", - говорил писатель С. Т. Аксаков. Вода окружает нас везде и всюду, и без воды жизнь невозможна. В жидком виде, газообразном (пар) и твердом (лед) она присутствует в воздухе, на поверхности Земли, в почве, в твердых породах, лежащих глубоко в земле, и в теле любого живого организма. Мельчайшие невидимые пары воды распространены в атмосфере на 10–15 километров от поверхности Земли. Скапливаясь, они образуют облака, а из облаков, в виде дождя или снега, снова падают на землю.

В океанах и морях находится более 1370 миллионов кубических километров воды. Хотя на суше воды в 350 раз меньше, чем в морях и океанах, но и здесь она распространена повсеместно в виде рек, озер, болот, подземных вод, снега, ледников, ископаемых льдов и замерзшей воды в области вечной мерзлоты.

Ежегодно реки несут в море 37 тысяч кубических километров воды. Много пресной воды заключено в ледниках. Если бы ледники растаяли, то уровень в океанах повысился бы на 50 метров! Многие места на карте СССР закрашены синими пятнами. Это - озера. В Советском Союзе их более 150 тысяч. Со всех сторон к морям бегут синие "змейки" рек.

В почве вода обычно составляет 15–20 процентов, но нередко ее содержание доходит и до 70 процентов.

В твердой породе, где, казалось бы, ни на глаз, ни на ощупь, ни на вкус нельзя обнаружить и капли воды, она всегда присутствует.

В живом организме вода составляет более половины веса тела, у медуз - до 98–99 процентов.

Вода - вечный странник. Течения разносят массы воды на громадные пространства. Все время происходит перемешивание многокилометровой толщи океана. В вечном движении находятся и воды суши. Они стекают в моря и океаны. Спускающиеся в моря ледники дают начало плавающим айсбергам. В дальнее странствование отправляет ветер испарившуюся воду.

Вода в организме находится в беспрерывном превращении. Она поглощается, участвует в различных процессах внутри организма и выделяется. За сотни миллионов лет существования живых существ воды океанов и морей находились неизменно под воздействием живых организмов. Они влияют на химический и газовый состав воды.

Академик В. И. Вернадский называет почву и воду биокостными телами, то-есть такими телами, которые образовались под воздействием живых существ.

Посмотрите на карту. Вы увидите, что поверхность океанов и морей занимает больше двух третей земного шара. В самом деле: из 510 миллионов квадратных километров всей поверхности 361 миллион квадратных километров приходится на океаны и моря. Объем вод океанов и морей превышает объем суши в 11 раз. Если воду океанов налить на землю ровным слоем, то получится слой толщиной в 2700 метров. Средняя глубина океанов более 4 километров, а 70 процентов всей поверхности океанов имеют глубины свыше тысячи метров.

Замечательной особенностью морей и океанов является их сообщаемость. Выйдя из одного порта моря, можно прийти в порт любой страны. Плывя по морям и океанам, можно совершить кругосветное путешествие.

Все моря и океаны, сообщаясь, представляют собой единый Мировой океан. Благодаря этому уровень водной поверхности везде почти один и тот же. Это дало основание все высоты на земле считать от уровня моря.

Несмотря на то, что все океаны и моря сообщаются, принято выделять четыре океана: Тихий (или Великий), Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Самый большой - это Тихий океан, его водная поверхность равна 46 процентам поверхности Мирового океана. Он имеет (включая и относящиеся к нему моря) площадь около 180 миллионов квадратных километров и объем 724 миллиона кубических километров. Атлантический океан занимает площадь более 92 миллионов квадратных километров и объем 338 миллионов кубических километров. Индийский океан - площадь около 75 миллионов квадратных километров и объем 292 миллиона кубических километров. Северный Ледовитый океан - площадь более 14 миллионов квадратных километров и объем 17 миллионов кубических километров. Все моря, сообщаясь с каким-либо океаном, являются его составной частью, - как говорят, относятся к его бассейну. Из числа советских морей к бассейну Атлантического океана относятся Балтийское, Черное и Азовское моря; к Северному Ледовитому океану - Баренцово, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря; к Тихому океану - Берингово, Охотское и Японское моря. Каспийское и Аральское моря являются внутренними водоемами - морями-озерами.

Величина организмов, обитающих в море, находится в некоторой зависимости от размеров бассейна. Так, гигантские киты-полосатики и крупнейшие растения - водоросль макроцистис - живут только в океане. При сравнении размера одних и тех же животных, обитающих в океане и море, обнаружено, что океанические крупнее морских. Так, дельфины-белобочки, живущие в Атлантическом и Тихом океанах, крупнее черноморских. Размер первых более двух метров, черноморские белобочки не превышают 170 сантиметров.

Посмотрим ли мы на иглу-рыбу, похожую на стебель морской травы, среди которой она живет, или на плоскую камбалу, по цвету и рисунку тела не отличающуюся от окружающего грунта, поразимся ли мы изменениям, которые претерпевает личинка угря во время путешествия от мест икрометания в центре Атлантического океана до рек Европы, - везде и всюду мы видим замечательные примеры приспособления формы тела и образа жизни к условиям обитания. Но сама среда все время изменяется, изменяются и организмы. Процесс эволюции идет непрерывно, и выживают те организмы, которые хорошо приспособились к условиям существования.

Знание среды позволяет понять пути образования различных видов животных и растений, особенности их распределения и промыслового использования.

Вот почему советская биология придает такое значение изучению внешней среды.

Берег моря

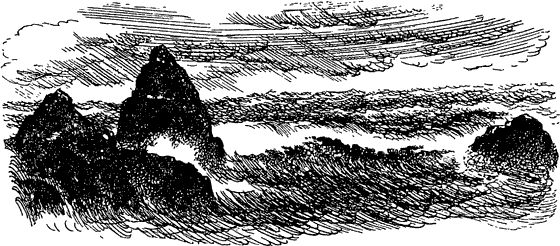

Знакомство с морем начинается на берегу. От берега отправляются в дальнее плавание корабли. На берег привозят свой богатый улов рыбаки. В теплое время на пляже проводят свой досуг тысячи людей. А в бурную погоду гуляющие по берегу любуются мощной стихией разыгравшегося моря. Видя их громады, хочется пожелать "тем, кто в море", скорее укрыться в надежной бухте. Как приятно чувствовать в такую погоду твердую почву под ногами! Но незыблемость этой твердыни весьма призрачна. Чтобы убедиться в этом, достаточно нашему взору остановиться на отдельных скалах, торчащих из воды в нескольких метрах от берега. Ведь недавно они были частью берега. Берег не устоял под напором яростных ударов волн. Пройдет еще немного времени, и эти скалы рассыплются на отдельные камни. Морская волна, перекатывая и обтирая камни друг о друга, превратит их в округлую гальку. Пройдет еще время, и галька перетрется в песок.

Более двухсот лет назад великий Ломоносов правильно определил происхождение гальки и песка. В книге "О слоях земных" он писал: "…к тому ж, кто может о сем сомневаться, посмотрев на морские и речные берега, и как выше упомянуто, видя округленные, то-есть острых углов лишенные камни, и зная, что они от волнения вод и от течения почти завсегда шатаются, переворачиваются и друг о друга трутся, не можно ли сказать, что отъедают от себя взаимно множество мелких частей, то-есть зерен песчаных". По нахождению окатанных камней - гальки - Ломоносов предлагал определять морское происхождение многих террас, находящихся ныне высоко или даже далеко от моря. "Остается еще упомянуть о многих местах земной наружности, содержащих множество тел, природное свое место на дне или берегу имеющих… Сюда принадлежат великие ряды круглых и кругловатых камней, кои простираются по высоким каменным горам длиною иногда на несколько верст, шириною на несколько сажен; фигурою и положением со всем подобным тем валунам, кои на берегу морском беспрестанно от зыбей обращаются".

Море образует террасы на берегу и откладывает гряды гальки. Рассматривая положение и число террас, расположенных над уровнем моря или лежащих под водой, можно определить число и характер опусканий и поднятий берега.

Волны разрушают берег. Течения подхватывают продукты разрушения и уносят их. Но крупную тяжелую гальку далеко унести вода не может. Галька остается у берега. Песок отлагается на большой глубине, а мельчайшие частицы ила еще глубже.

Прибойная волна подходит к берегу обычно под углом. В силу этого галька перемещается вдоль берега. Она движется иногда со скоростью более 20 метров в час, а при сильном шторме даже вдвое быстрее.

Во время движения за год перетирается пятая часть гальки. Если не будет поступления нового материала, то через пять лет обнажится коренной берег и волны, обрушившись на него, разломают кажущиеся неприступными каменные громады.

Часто гальку разносят на большие расстояния льды. В береговой припай вмерзает много различных камней. Весною, когда льды взламываются, они выносятся в открытое море. После таяния льдов вмерзшие предметы падают на дно. Проследив распределение гальки на дне, можно определить путь дрейфа льдов в море.

Интересным распространителем гальки являются многие ластоногие. Морские львы, а также моржи, сивучи, котики и некоторые тюлени заглатывают гальку, чтобы она помогла перетиранию пищи в желудке. Отплыв на далекое расстояние, морские львы вылезают на берег и здесь после переваривания пищи отрыгивают камни. Часто, не зная этого пути распространения гальки, ученый становится в тупик, обнаружив на берегу обломки необычных для здешних мест пород.

Прибой разрушает берег.

Процесс размывания берегов может итти очень быстро. Так, на Черном море, у станицы Приморско-Ахтырской, берег размывается вглубь суши до 12 метров в год.

В 1933 году в результате извержения подводного вулкана в районе Курильской гряды образовался остров Такетоми. Он лежал менее чем в километре от острова Алаид. Вулканический туф и лава - материалы весьма нестойкие. Волны Охотского моря быстро разрушили берега нового острова. Они укладывали обломки в направлении к острову Алаид. Через два года от острова Такетоми протянулась надводная коса к острову Алаид, и Такетоми стал полуостровом.

В образовании песчаных кос часто имеют большое значение незначительные препятствия. Достаточно затонуть вблизи берега какому-либо кораблю, как сейчас же вокруг него вырастает песчаный холм. Он начинает расти в сторону берега, как говорят, в сторону волновой тени, как в примере с островом Такетоми. Эта тень, то-есть защищенная от волн "задняя" часть холма, вытягивается в длинный хвост, достигающий берега. Образуется своеобразная песчаная бухта.

Берег дает приют многочисленным морским обитателям: на береговых скалах поселяются моллюски, балянусы и другие организмы. Среди моллюсков имеются многочисленные камнеточцы. Благодаря их работе рушатся скалы. По песку бегают крабики и прыгают рачки-гаммариды. В лужицах, образовавшихся из заплесков волн, кишит разнообразная жизнь.