Скользящие по поверхности холодных масс теплые воздушные массы, в силу вращения Земли, приобретают вихреобразное вращательное движение. Давление внутри вихря уменьшается. Так образуется циклон. Движение ветра в циклоне в северном полушарии направлено против часовой стрелки, в южном - наоборот, по часовой стрелке. Область, охватываемая циклоном, доходит до сотен километров в поперечнике. Перемещение центра циклона может происходить с огромной скоростью, в несколько десятков километров в час.

Зимою над сушей, а летом над морем воздушные массы холоднее. Там, где воздух холоднее, давление больше. Воздушные массы в северном полушарии двигаются по часовой стрелке, а в южном - против часовой стрелки. Так образуются антициклоны. Антициклоны могут иметь диаметр в тысячи километров и захватить целый материк.

Вполне естественно, что в зоне действия циклонов и антициклонов наблюдается совершенно различный характер погоды. Циклоны приносят с собою резкие смены погоды, облачность, осадки. Антициклоны влекут за собою осенью и зимой понижение температуры. Летом при антициклоне устанавливается ясная, сухая погода.

Ветровые течения гонят воду к наветренному берегу. Таким образом, уровень воды здесь должен повышаться, а у противоположного берега понижаться. Но вода стремится уравновеситься. Это создает противоположное течение в глубине моря. В первом случае мы имеем дело с нагоном воды, когда к берегу прибывает много теплой, поверхностной воды. Во втором случае - со сгоном воды, когда взамен ушедшей по ветру теплой воды из глубины к поверхности подымутся холодные воды.

Эти простейшие влияния ветра на движение вод не раз испытали на себе отдыхающие на пляже. Часто в ясный, теплый солнечный день вода у берега бывает так холодна, что только закаленным физкультурникам доставляет удовольствие купаться. Значит, ночью дул ветер с берега. Наоборот, когда ветер дует с моря, то и в пасмурную погоду вода будет теплой.

Как видим, даже переменчивые ветры могут вызвать значительные перемещения водных масс. Представим же себе, какую работу совершают постоянные ветры - пассаты - в океане! Действительно, они приводят в движение такие громадные массы поверхностной воды, что трудно подобрать сравнение в нашей повседневной жизни.

Тысячелетиями дуют в Тропической области океана пассаты. В экваториальной части Атлантического океана они гонят воду в Мексиканский залив. Прибывшие воды начинают искать выхода, и вода вытекает мощным течением (Гольфстрим) через Флоридский пролив в северную половину Атлантического океана. 90 миллиардов тонн воды в час - такова мощь течения Гольфстрим при его выходе из Мексиканского залива! Поток Гольфстрим имеет глубину в 800 метров. Скорость течения во Флоридском заливе достигает 8 километров в час.

Обычно скорость течения в океане небольшая. Редко она более 2 километров в час. Но эти скорости течений характерны только для поверхностных слоев; с глубиной скорость течения резко снижается.

Уже первые путешественники в Америку писали о теплом течении, скорость которого была такова, что корабли, несмотря на попутный ветер, не только не двигались против течения, а, наоборот, дрейфовали против ветра. Капитаны кораблей, приходящих из Америки в Англию, проделывали свой маршрут быстрее, нежели плывущие из Англии в Америку. Они пользовались течением, идущим из Мексиканского залива в направлении к европейским берегам. Природу этого явления выяснил в XVIII веке знаменитый физик Франклин. Франклин нанес это течение на карту. Оно получило название "Гольфстрим" - течение из залива ("гольф" - по-английски залив, "стрим" - течение).

Гольфстрим доходит до Ньюфаундленда. Здесь под влиянием северо-западных ветров течение поворачивает на восток, разбивается на ряд струй. Мощные западные ветры увлекают порожденное Гольфстримом атлантическое течение на северо-восток, оно пересекает северную часть Атлантического океана и устремляется, прижимаясь к берегам Европы, на север. Часть атлантических вод входит в Баренцово море. Главные массы, мощной струей огибая Шпицберген, устремляются в Северный Ледовитый океан.

Вещественным доказательством южного происхождения атлантических вод, вливающихся в Северный Ледовитый океан, является плод вест-индского растения энтада гигалобиум, найденный у берегов Шпицбергена, под 80° северной широты. На станции "Северный полюс" были сделаны интересные наблюдения над распределением температуры в Северном Ледовитом океане. Температура разных слоев воды, оказывается, отличается весьма резко. Поверхностные воды до глубины почти в 200 метров имеют температуру до минус 1,7 градуса С. Воды с максимальной температурой (до плюс 1–2 градуса) занимают преимущественно слой от 200 до 800 метров глубины. Глубже опять идут воды более холодные, с температурой в 0,8 градуса С. Происходит это оттого, что теплые воды атлантического течения, входящие в Северный Ледовитый океан, отличаются более высокой соленостью, чем опресненные сибирскими реками поверхностные полярные воды. Атлантические воды, как более тяжелые, начинают погружаться до глубины, при которой они уравновешиваются с окружающими водами. Таким слоем являются глубины от 150–200 до 800–1000 метров. Опуститься на дно атлантические воды не могут, так как при равной солености они значительно теплее, чем глубинные воды Ледовитого океана.

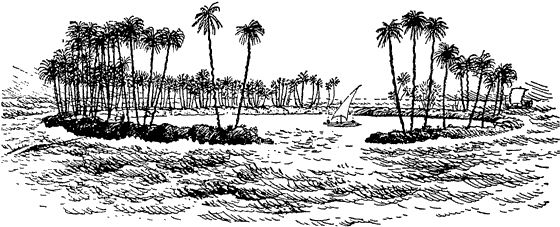

Пальмовые рощи выросли из орехов, принесенных течением.

Чем дальше двигается атлантическая вода, тем больше тепла она теряет. А раз так, то она опускается все глубже и глубже. Наконец, в дальних от входа районах атлантические воды становятся настолько холодными, что опускаются на большие глубины. Так образуются глубинные воды Ледовитого океана.

В море Бофорта и близлежащем районе Полярного бассейна, помимо вод атлантического происхождения, имеются и тихоокеанские воды. Они теплее полярных вод, но их температура все же около минус 1,0 градуса. Располагаются эти воды на глубинах в 100 метров, то-есть выше атлантических.

Огромен размах замечательного движения вод, начавшегося в Экваториальной области и заканчивающегося в Северном Ледовитом океане.

Подобные ветровые системы течений существуют во всех океанах. В Тихом океане мощные пассаты вызывают идущее на север и затем на северо-восток известное течение Куро-Сио.

Помимо теплых течений, в различных районах океана имеются и холодные поверхностные течения. Среди них особенно известны Восточно-Гренландское, прижимающееся к восточным берегам Северной Америки, и Ойя-Сио, идущее вдоль восточных берегов Камчатки. В южном полушарии, наоборот, холодные течения распространяются вдоль западных берегов Южной Америки, Африки и Австралии.

Создаются громадные кольца океанических течений, расположенные к северу и к югу от экватора. В образовании этих колец участвуют как теплые, так и холодные течения.

В системе постоянных течений, кроме ветровых, большое значение имеют также течения, образующиеся в результате различий в нагревании самой воды. Нагревание воды изменяет ее плотность. Различие же в плотности создает течение. При этом менее плотные воды будут распространяться поверху, а более плотные - понизу.

Плотность морской воды зависит от ее температуры и солености. При равной солености холодные воды тяжелее теплых. Поэтому в океане, где соленость воды одинакова, теплые, пришедшие из Тропической области воды, охлажденные на Севере и в Антарктике, опускаются в глубину и двигаются к экватору. Вблизи экватора холодные воды начинают подыматься вверх, так как теплые воды уходят из Экваториальной области на север. Этим объясняется удивительное явление, что в Экваториальной области температура воды на глубине в 100 метров гораздо холоднее, чем на той же глубине на расстоянии в 3000 километров к северу и к югу от экватора.

Течения, основанные на разности в плотности воды, переносят огромные массы воды из полярных областей к экватору и от последнего в полярные районы, хотя двигаются эти воды очень медленно. Масса их по сравнению с поверхностными водами огромна.

Глубинные течения несут в тропические районы много питательных веществ. Если бы этого явления не было, то жизнь в Экваториальной области океанов была бы чрезвычайно бедна, особенно в Индийском и Тихом океанах. В самом деле, благодаря высокой температуре воды темп жизни в Тропической области весьма интенсивен, а запасы питательных веществ пополняются слабо. Питательные вещества, находящиеся на дне, недоступны для обитателей поверхностных слоев. Ведь до дна 5–6 и более километров! Поднять питательные вещества с таких глубин вертикальным перемешиванием трудно. Реки, несущие эти вещества, находятся очень далеко от центральной части океана.

Для создания мировой карты течений много сделали русские кругосветные мореплаватели XIX столетия. На десятках кораблей велись разнообразные исследования. Наиболее важные результаты были получены С. О. Макаровым во время его кругосветного путешествия на корвете "Витязь".

Трудами наших отечественных океанографов нанесены на карты все важнейшие течения в морях, омывающих берега нашей Родины. Так, Н. М. Книповичем была составлена карта течений в Баренцовом море. Советские ученые заново исследовали и пересмотрели это явление, и появилась прекрасная карта течений Баренцова моря, показывающая связь его с Атлантическим океаном на западе и Северным Ледовитым океаном на севере и востоке. Благодаря трудам В. А. Березкина, В. Ю. Визе, Н. Н. Зубова и большой группы ученых-полярников на карте появились течения Северною Ледовитого океана и полярных морей СССР. Схема течений в дальневосточных морях была составлена после работ советских экспедиций; особенно большую роль в этом отношении сыграли экспедиции 1932 года, проведенные под руководством К. М. Дерюгина. Течения в наших южных морях определены работами И. Б. Шпиндлера, Ю. М. Шокальского, Н. М. Книповича и других.

В Советском Союзе организованы регулярные наблюдения над изменениями течений. Ученые установили, что в наше время наблюдается повышение циркуляции атмосферы. Это влечет за собой усиленный вынос льдов из центральной части Северного Ледовитого океана и более сильное вторжение атлантических вод. Известно, что станция "Северный полюс" и ледокольный пароход "Г. Седов" дрейфовали значительно быстрее, чем за 44 года до них дрейфовал Нансен на "Фраме".

С усилением циркуляции повышается температура воздуха. Вот почему современный период многие называют периодом "потепления Арктики". Средняя температура воздуха в Северной Европе сейчас выше, чем была 40–50 лет тому назад. Значительно расширилась область распространения в Баренцовом море важных промысловых рыб: трески, пикши, морского окуня, сельди.

* * *

Не только течения вызываются ветром. В жизни моря большое значение имеют также волны.

С волнами в океане у человека связано представление, как о самом грозном явлении морской стихии. Действительно, даже волны высотой в 6 метров и длиною в 80 метров с периодом в 10 секунд (это нередко бывает в Черном море) имеют запас энергии в 3600 килограммометров на каждый метр фронта волны, то-есть протяжения вдоль гребня. Однако как ни велики волны в бурю, современный корабль вполне надежен для плавания.

Как образуются волны на поверхности моря?

Подуйте на воду, налитую в блюдце, и вы увидите, что даже от самого легкого дуновения по поверхности пойдут морщинки. Так и в природе. Легкий ветер вызывает рябь на поверхности воды. Происходит это от трения частиц воздуха о воду. Это трение - большая сила. Она и образует волны. Если энергия ветра не уменьшается, то из маленьких волн образуются большие. Все выше и выше будут подниматься гребни волн, и в сильный шторм волны достигают огромной величины. Так как волны обычно идут группами, то это породило легенду о "девятом вале". На самом деле такой периодичности в природе не наблюдается.

Сами по себе волны не создают течения воды.

"Гребни волн бегут, и нам кажется, - пишет академик В. В. Шулейкин в книге "Очерки по физике моря", - что с ними уносятся все дальше и дальше определенные частицы воды. Но не верьте своим глазам, они вас на этот раз обманывают. Чтобы убедиться в справедливости этих слов, бросьте в воду какую-нибудь щепку, пробку или какой-нибудь другой легкий предмет, способный плавать. Следя за ним, вы заметите, что волны будут словно проскальзывать под ним. Они будут только поднимать и опускать поплавок. Пропуская бегущие гребни волн, поплавок лишь движется вверх и вниз, а не следует за ними.

Вы не будете удивляться такой особенности этого движения, если вспомните волны, которые вызывает ветер, пробегая по другому "морю" - морю ржи, пшеницы, овса. Там, в поле, вы тоже видите движение гребней волн, но вам никогда не придет мысль, что вместе с такими гребнями убегают от вас колосья хлебов. Каждый из них прикреплен к своему стеблю и может только качаться на нем, то склоняясь к земле, то вновь выпрямляясь.

Так и частицы воды непрерывно колеблются около своего положения равновесия, между тем как вам кажется, что массы воды куда-то уносятся вместе с волнами".

При определении различных явлений, связанных с волнами, условились считать: высотою волны - разность уровней гребня и подошвы волны; длиною - расстояние между двумя соседними гребнями; периодом волны - промежуток времени между прохождением через одну и ту же точку двух соседних гребней; скоростью - расстояние, пробегаемое гребнем волны в одну секунду; средней крутизною волны - отношение высоты к половине длины волны.

Ранее предполагали, что волны и на большой глубине так же велики, как и на поверхности. На самом деле это не так. Известно, что в подводной лодке на сравнительно небольшой глубине уже не ощущаются даже штормовые волны, бурно пенящие поверхность моря. С увеличением глубины постепенно затухают колебательные движения частиц воды, и на глубине, равной длине волны, колебания частиц уменьшаются более чем в 500 раз. Таким образом, штормовая волна в 8 метров высотою и длиною в 150 метров на глубине 150 метров практически почти полностью угасает. В прибрежной области, на мелководьях, волновое движение достигает дна. Снизу волна тормозится. Ее правильная форма разрушается. Образуется прибрежный бурун. Чем ближе к берегу, тем больше волновое движение у дна замедляется, а высота увеличивается, и верхушки волн с шумом опрокидываются на берег. Это явление называется прибоем.

Сила прибоя достигает 10–15 тонн на квадратный метр. Прибой ломает бетонные волноломы, прибрежные скалы и пристани. Он перемалывает камни, превращая их в обкатанную гальку и песок. Ударяясь в берег, волны вздымаются высоко вверх. Наблюдали взбросы волн до 40–50 метров высотою. За период шторма может быть намыт подводный вал в метр высотою.

Воде, пришедшей к берегу, очень трудно уйти опять в море. Ведь сзади первую волну подпирает вторая и так далее. Это приводит к тому, что в некоторых местах образуется обратное течение, которое с силой разрывает набегающую воду. В зоне прибоя скорость такого разрывного течения достигает 3,5 километра в час. Даже хорошему пловцу трудно преодолеть это течение. Зато легко справится с ним тот пловец, который не станет плыть к берегу против разрывного течения, а поплывет вдоль берега. Тогда он выйдет из зоны уносящего его в море течения и скоро сможет добраться до берега. Более того, волна, идущая к берегу, ускорит его возвращение на сушу.

В океане часто можно видеть громадные волны и в тихую погоду. Они являются отголосками шторма, разразившегося далеко от нас. Порожденные штормом волны уходят за пределы воздействия ветра. Эти волны называют зыбью. Зная направление, откуда пришла зыбь, можно определить место, где был шторм.

Вспомним, что происходит, когда мы бросаем в озеро камень. От места падения камня во все стороны быстро бегут морщинки - маленькие волны. А ведь ветра нет, и массы воды колеблются только потому, что вспученная вода, стремясь упасть, подымает соседнюю воду. Так и зыбь. Порожденные сильным ветром волны начинают распространяться, приводя в колебательное движение поверхность моря, и валы зыби быстро распространяются в океане. Волны зыби, в отличие от обычных ветровых волн, имеют правильную форму. Часто на зыби разыгрываются волны, вызванные местным ветром. Тогда характер волнения усложняется, и качка корабля усиливается.

Характер волнения, особенно морской зыби, в очень большой мере зависит от размеров бассейна. В океане наблюдались волны при скорости ветра в 30 метров в секунду высотою в 14,5 метра, длиною 376 метров, с периодом в 15,6 секунды и скоростью 24 метра в секунду. Особенно большие волны образуются в южном полушарии, где суша почти не ограничивает движение ветра и волн. Недаром капитаны парусных кораблей прошлого столетия окрестили воды этих широт - "ревущие сороковые".

Наблюдения показали, что образование волн начинается при скорости ветра более 1 метра в секунду. Существует зависимость высоты и длины волн от скорости ветра. Обычно волн выше 15 метров не бывает. Но вот в 1921 году в южной части Тихого океана наблюдали волны высотой в 21 метр. В 1922 году в Северной Атлантике видели волну высотою в 24 метра, а ведь это выше шестиэтажного дома! Наконец, в 1934 году в северной части Тихого океана точными измерениями была установлена высота волны в 34 метра!

Современному кораблю не страшны и такие громадные волны. Но представим себе, какое ужасное опустошение произведет такая волна в прибрежной области, особенно в районах Океании, где расположены тысячи коралловых островков, возвышающихся всего на несколько метров над уровнем океана! Все будет разрушено и смыто в море.

Максимальную длину волны зыби наблюдали в 824 метра; она имела скорость в 36 метров в секунду, то-есть распространялась со скоростью более 120 километров в час. На таких гигантских волнах качка корабля сравнительно невелика. Длина обычного корабля слишком мала, чтобы испытывать резкую качку при длине волны в 800 метров, Совсем другое дело в небольших морях. Здесь даже при высоте волны в 6 метров ее длина может быть всего около 70 метров. Следовательно, крутизна волны очень велика и корабль отчаянно качает.

При постройке корабля приходится учитывать сопротивление корпуса, который должен быть таким, чтобы выдержать и силу ударов волн и напряжение при подъеме корабля на волну. Порочная в этом смысле конструкция приведет к катастрофе. Бывают случаи, когда корпус корабля переламывается, не выдержав напряжений в различных частях судна, вызванных подъемом его на волну. В частности, именно этому обстоятельству обязаны своей печальной известностью некоторые типы американских кораблей, выпущенные во время второй мировой войны. Эти корабли были построены наспех и при шторме часто не выдерживали нагрузки и переламывались.