Дальнейший рост уровня с сопутствующим увеличением частоты и силы штормовых нагонов приведет к затоплению низко расположенных территорий, к разрушению берегов с угрозой сооружениям, на них находящимся, увеличению солености рек в их устьях и подземных вод, изменению условий транспорта наносов и растворенных веществ и многим другим, зачастую плохо предсказуемым последствиям. В особенности пострадают низкие острова и плоские побережья, в том числе многие крупные и сверхкрупные города. Могут возникнуть весьма значительные миграции населения с серьезными экономическими и политическими последствиями.

В настоящее время около 46 млн чел. подвержены риску затопления от морских штормов. При росте уровня океана на 1 м этот показатель возрастает до 118 млн чел. даже без учета ожидаемого прироста населения. Например, при средней высоте Бангладеш, равной 7 м над уровнем моря, при подъеме уровня воды на 1 м и при учете роста населения затоплению будет подвержено 17,5 % площади страны с 70 млн. жителей. Некоторые островные страны практически перестанут существовать.

Океан. Изменение климата может также воздействовать на изменения циркуляции вод океана, что, в свою очередь, повлияет на обилие питательных веществ, биологическую продуктивность, структуру и функции морских экосистем, с последующим воздействием на потоки углерода и, следовательно, на режим парниковых газов, а потому и на климат.

Водные ресурсы и их использование. Изменения климата приведут к интенсификации глобального гидрологического цикла и заметным региональным изменениям, хотя конкретный региональный прогноз пока ненадежен. Относительно небольшие изменения климата могут вызвать нелинейные изменения суммарного испарения и влажности почвы, что приведет к относительно большим изменениям стока, в особенности в аридных районах. В отдельных случаях при росте средней температуры на 1–2 °C и сокращении осадков на 10 % средний годовой сток может сократиться на 40–70 %. Потребуются значительные капиталовложения для приспособления водохозяйственных систем к новым условиям. В особенности серьезные проблемы возникнут там, где водопотребление уже значительно или где велико загрязнение вод.

Сельское хозяйство. Изменение климата окажет серьезное влияние как вследствие непосредственного климатического воздействия на агроэкосистемы, так и из-за необходимости приспособления сельского хозяйства к новым условиям.

Воздействия на агроэкосистемы будут весьма сложными и неоднозначными. Вследствие увеличения концентрации углекислого газа несколько возрастут величины фотосинтеза и, возможно, урожай. В районах, где земледелие лимитируется притоком тепла (например, в России и Канаде), вероятность повышения урожая увеличится. В аридных и семиаридных районах, где оно ограничено наличием доступной для растений влаги, изменение климата отразится неблагоприятным образом. Потребности в воде для орошения найдут серьезную конкуренцию с другими потребителями водных ресурсов – промышленностью и коммунальным водоснабжением. Более высокие температуры воздуха будут способствовать ускорению естественного разложения органического вещества почвы, снижая ее плодородие. Вероятность распространения вредителей и болезней растений увеличится.

В целом, однако, ожидается, что общемировой уровень производства продуктов сельского хозяйства может быть сохранен, но региональные последствия будут варьироваться в широких пределах. На территории бывшего СССР ожидаемые урожаи пшеницы изменятся от -19 до +41 %. Вариации урожая пшеницы в Канаде и США будут очень значительными, от -100 до +234 %, а риса в Китае, например, от -78 до +28 %. Однако, уровень знания пока еще таков, что последующие оценки могут очень сильно отличаться от приводимых выше. В развивающихся районах мира возрастет риск голода. Общая картина мировой торговли продуктами сельского хозяйства может существенно измениться.

Ожидаются также значительные изменения, касающиеся проблем здоровья людей, энергетики, транспорта, промышленности и многих других аспектов. Эти проблемы будут обсуждаться в последующих главах.

V.2.6. Стратегии, связанные с проблемой изменения климата

Предстоящее изменение климата и его последствия – это крупнейшая проблема выживания человечества, требующая международного сотрудничества по скоординированным действиям каждой страны. Стратегия сотрудничества распадается на два основных компонента: управление и приспособление. При стратегии управления проблемой основные усилия направлены на снижение эмиссии парниковых газов, прежде всего углекислого газа. При осуществлении стратегии приспособления разрабатываются, например, комплексные проекты защиты конкретных прибрежных зон (систем) от растущего уровня моря.

Основной документ, регулирующий сотрудничество в области изменения климата, – Конвенция ООН по изменению климата, принятая в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Конвенция следующим образом определяет понятие "изменение климата": "Изменение климата, которое приписывается прямо или косвенно деятельности человека, изменяющей состав атмосферы Земли, в дополнение к естественным колебаниям климата, наблюдаемым за периоды времени сравнимой продолжительности". Основная задача Конвенции записана в ее Статье 2. Это "…стабилизация концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который предотвратил бы опасное антропогенное вмешательство в климатическую систему. Этот уровень должен быть достигнут в пределах времени, необходимого для естественной адаптации экосистем к изменениям климата, с тем чтобы не подвергнуть риску производство продовольствия и позволить продолжать экономическое развитие устойчивым образом".

В рамках Конвенции действуют механизмы переговоров и консультаций, конкретизирующих выполнение общей задачи. Механизмом всестороннего научного понимания проблемы изменения климата в целях разработки рекомендаций по стратегии является Межправительственный Комитет по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change), объединяющий по меньшей мере несколько сотен ведущих специалистов мира. Межправительственный Комитет вырабатывает рекомендации по стратегии, но решения все же остаются за правительствами.

Отчеты Межправительственного Комитета указывают на следующие главнейшие трудности проблемы изменения климата, стоящие перед правительствами:

– проблема содержит много неопределенностей, причем они неизбежны вследствие сложности проблемы;

– уровень затрат, или же невосполнимых потерь, может быть очень высок;

– период планирования чрезвычайно продолжителен;

– сдвиг во времени между эмиссиями парниковых газов и их последствиями весьма велик;

– региональные вариации последствий очень велики, но очень плохо предсказуемы;

– проблема может решаться только на глобальном уровне и только при условии общемирового сотрудничества, что не так просто;

– необходимо рассматривать стратегии по отношению ко многим парниковым газам и аэрозолям.

V.3. Деградация озонового слоя

Максимальная концентрация озона сосредоточена в тропосфере на высотах 15–30 км, где существует так называемый озоновый слой. При нормальном, приземном давлении весь атмосферный озон образовал бы слой всего 3 мм толщиной. Для сравнения отметим, что толщина озона атмосферы при этих условиях была бы равна 8,3 км.

Озоновый слой тоньше в экваториальных районах и толще в полярных. Он отличается значительной изменчивостью во времени и по территории (до 20 %) вследствие колебаний солнечной радиации и циркуляции атмосферы, что маскирует антропогенные воздейстия.

Даже при столь малой мощности озоновый слой в стратосфере играет очень важную роль, защищая живые организмы Земли от вредного и даже губительного воздействия ультрафиолетовой радиации Солнца (UV). Озон поглощает ее жесткую часть, UVC, с длинами волн 100–280 нм (нанометров, или 10 м) и большую часть менее энергичной, но также опасной UVB радиации с длинами волн 280–315 нм. Менее активная часть спектра ультрафиолетовой радиации (более длинноволновая часть UVB и вся UVА с длинами волн 315–400 нм) озоном не абсорбируется и проникает в тропосферу (рис. 10).

С воздействием жесткой ультрафиолетовой радиации связаны неизлечимые формы рака кожи, болезни глаз, нарушения иммунной системы людей, неблагоприятные воздействия на жизнедеятельность планктона в океане, снижение урожая зерновых и другие экологические последствия.

Молекула озона (О3) состоит из трех атомов кислорода. Озон в стратосфере образуется в результате фотохимической диссоциации молекулярного кислорода под воздействием солнечной радиации с длиной волны менее 240 nm (hl < 240 nm). Этот процесс образует два атома кислорода, снова соединяющихся в молекулу, и две молекулы озона из трех молекул кислорода:

O2 + hλ → O + O

2 [O + O2 + M → O3 + M],

где M – любая молекула (обычно азота или кислорода), у

носящая из реакции избыток энергии.

Поскольку кислород в атмосфере представлен почти исключительно как О2, ясно, что должны существовать процессы, реконвертирующие основную часть O3 в О2:

X + O3 → XO + O2

03 + hλ → O + O2

O + XO → X + O2

В итоге этой серии реакций две молекулы озона преобразуются в три молекулы кислорода. Здесь Х и ХО – это атомы или молекулы, катализирующие превращение озона в кислород. Голландский геохимик Пауль Крутцен в 1970 г. показал, что в естественных условиях наиболее важными катализаторами являются оксиды азота (NO и NO2). В свою очередь, они образуются вследствие окисления нитрита кислорода (N2O), происходящего на суше и в океанах главным образом вследствие естественных микробиологических процессов денитрификации или нитрификации. Тропические леса являются важным источником нитрита азота.

Напомним, что нитрит азота это также и газ, отличающийся заметным парниковым эффектом. В настоящее время деятельность человека (использование азотных удобрений, сжигание горючих ископаемых для производства энергии, преобразование ландшафтов, обычно сопровождающееся сжиганием биомассы и пр.) обеспечивает примерно 30–40 % от естественной эмиссии нитрита азота, и эта доля продолжает увеличиваться.

Предполагается, что жизнь на Земле возникла после образования в атмосфере Земли озонового слоя, когда сформировалась ее надежная защита. Понятно поэтому современное беспокойство за состояние озонового слоя. Основания для беспокойства имеются. Еще в 1974 г. американские геохимики Ш. Роуланд и М. Молина пришли к выводу о том, что возрастающее производство и применение хлорфторуглеродов (фреонов), ранее не существовавших в природе, неизбежно приведет к прогрессирующей деградации озонового слоя.

Семейство хлорфтор(бром)углеродов (ХФУ) насчитывает ряд сравнительно недорогих синтезируемых веществ. Более десятка из них нашли широкое применение как хладоносители (фреоны) в холодильниках и кондиционерах воздуха, а также в качестве растворителей, пенообразователей, распылителей (аэрозолей) в различных областях индустрии. ХФУ отличаются малой химической активностью и потому высокой продолжительностью существования в атмосфере. Эти свойства оказались вредными, когда стало ясно, что они играют решающую роль в разрушении озонового слоя.

Хлорфторуглероды представляют собой группу органических веществ, в которых все атомы водорода замещены на комбинацию атомов хлора, фтора и брома. Они чрезвычайно устойчивы в тропосфере, и потому по мере роста их использования происходило повышение их концентрации со скоростью до 5–6% в год. Со временем эти газообразные вещества перемещаются в стратосферу. На высоте около 25 км вследствие более высокой, чем в приземном слое, интенсивности солнечной радиации происходит их разрушение с выделением атомов хлора (Cl) и молекул моноксида хлора (ClO), которые являются более сильными катализаторами процесса разрушения молекул озона, чем оксиды азота:

Cl + O3 → ClO + O2

ClO + O → Cl + O2

При этом процессе каждый атом хлора может разрушить 10 молекул озона. Подобные реакции происходят и при участии атомов и соединений брома.

Приведенные выше химические реакции весьма схематично отражают процесс деградации озонового слоя. На самом деле такая деградация есть следствие нескольких сотен химических реакций в атмосфере, часть которых протекает с запаздыванием в 10–15 лет по сравнению со временем поступления данного вещества в атмосферу.

Расчеты демонстрируют весьма значительные неблагоприятные последствия деградации озонового слоя. Предположительно, потери озона достигнут 6–7% от его первоначального количества, что будет соответствовать увеличению среднего годового количества биологически вредной части УФ радиации на 6-12 %. Поэтому ожидается, например, что в США к середине XXI века будет на 100 000 больше случаев заболевания раком кожи по сравнению с 1960 г., а общее дополнительное количество заболевших достигнет трех миллионов.

Предупреждение Роуланда и Молины о грядушем разрушении озонового слоя с серьезнейшими последствиями для человечества хотя и было замечено как специалистами, так и политиками, но не вызвало солидных, согласованных действий на международном уровне. Вяло текли переговоры о подготовке международной конвенции по защите озонового слоя, которая в конце концов была заключена в Вене в 1985 г. Венская конвенция явилась фактически декларацией о необходимости международного сотрудничества в этой области, но не действенным инструментом для решения проблемы.

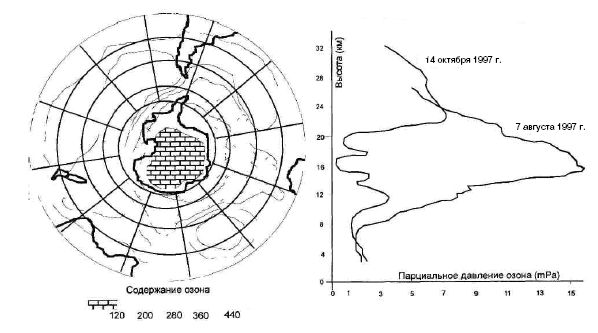

Однако в 1984 г. английским исследователем Д. Фарманом была обнаружена над Антарктидой область, соизмеримая со всем континентом, где содержание озона в атмосфере в октябре-ноябре было до 40 % ниже, чем в среднем (рис. 10). Это означало увеличение ультрафиолетовой радиации, достигающей земной поверхности в границах Антарктиды, приблизительно в десять раз по сравнению с обычным распределением УФР. Озоновая дыра над Антарктидой стала тревожным сигналом общепланетарного неблагополучия экосферы, требующего серьезного внимания всех стран мира.

Рис. 10. Содержание озона в атмосфере над Антарктидой.

Слева – распределение суммарной концентрации озона весной Южного полушария. Справа – распределение концентрации озона в "нормальных" условиях (в августе) и при развитой "озоновой дыре" (в октябре)

Поэтому вскоре, в 1988 г., был подписан Монреальский протокол к Конвенции по защите озонового слоя, предусматривающий постепенное сокращение производства и употребления хлорфторуглеродов. Это был первый пример такого международного сотрудничества, которое направлено на решение будущей, только еще возникающей природно-антропогенной проблемы. Такое сотрудничество предполагает и значительные экономические вложения, потому что действия по защите озонового слоя означают также перестройку многих технологических процессов, при которых используются ХФУ.

В дальнейшем, после Монреаля, принимались дополнительные международные решения, связанные с еще более быстрым сокращением производства хлорфторуглеродов. Эти химические вещества отличаются, однако, продолжительным существованием в атмосфере, и поэтому, даже при соблюдении всеми странами принятых обязательств, проблема угрозы состоянию озонового слоя будет существовать по крайней мере в течение нескольких десятилетий.

Вследствие деятельности человека с конца 1960-х гг. до 1995 г. озоновый слой потерял около 5 % массы. Ожидается, что максимум потерь стратосферного озона будет достигнут к концу XX в., с последующим постепенным восстановлением в течение первой половины XXI века. Антарктическая "озоновая дыра" формируется ежегодно в сентябре-октябре. В настоящее время в октябре среднее содержание озона на 50–70 % меньше, чем в 1960-х гг. Во время развития "дыры" величина ультрафиолетовой радиации в Антарктиде на широте 64° ю. ш. больше летнего максимума в Сан-Диего (Калифорния) на широте 32° с. ш. Иными словами, антропогенное распределение озона начало превалировать над его природным распределением. Подобные, менее устойчивые "дыры" были обнаружены позднее и в других районах мира. Статистически значимые потери общего озона наблюдаются и в средних широтах обоих полушарий. В экваториальном поясе (20° с. ш. – 20° ю. ш.) значительного снижения содержания озона не отмечено.

Вследствие высокого парникового эффекта хлорфторуглеродов эти вещества вносят и будут продолжать вносить заметный вклад в изменение климата в течение значительного времени.

Вследствие антропогенной деятельности в нижних слоях атмосферы накапливается тропосферный озон, значительный загрязнитель атмосферы и активный парниковый газ. Его территориальное распределение очень изменчиво, а масса составляет не более 10 % массы стратосферного озона. Под воздействием солнечной радиации оксиды азота, выделяемые главным образом автомобильным транспортом, распадаются с выделением озона. Образуется так называемый фотохимический смог, опасный для здоровья человека и наносящий серьезный ущерб растениям, в том числе сельскохозяйственным культурам. Выражение "смог" – это комбинация двух английских слов: smoke – дым и fog – туман. Это явление проявилось уже в середине 1940-х гг. в Лос-Анджелесе, где жизнь людей была практически невозможна без личного автомобильного транспорта, а общественного транспорта не существовало.

Исследования проблемы озонового слоя получили заслуженно высокую оценку. В 1995 г. Шервуд Роуланд, Марио Молина и Пауль Крутцен за исследования химических процессов в экосфере, связанных с озоновым слоем, были удостоены Нобелевской премии по химии. Это первая Нобелевская премия за исследования проблем геоэкологии.

V.4. Асидификация экосферы и кислотные осадки

Асидификация – это антропогенный природный процесс повышения кислотной реакции компонентов экосферы, прежде всего атмосферы, гидросферы и педосферы, а также и усиления воздействия повышенной кислотности на другие природные явления. Кислотные осадки известны еще с середины прошлого века, когда в районе Манчестера (Англия) Роберт Ангус Смит измерил их кислотность и в результате назвал их кислотными дождями. Затем, более 50 лет тому назад, в Скандинавии возникла проблема асидификации внутренних вод суши, в особенности озер. В последующие годы стало больше известно о воздействии кислотных компонентов на ухудшение состояния почв и о влиянии увеличивающейся кислотности на биологические компоненты ландшафтов суши. Одновременно увеличивались и еще будут расти площади мира, подверженные процессу повышения кислотности. Так локальное явление кислотных осадков в небольшом старопромышленном районе Англии превратилось в глобальную проблему асидификации.