Еще более сложны проблемы использования возобновимых ресурсов. В целом в мире их количество и качество сократилось под воздействием деятельности человека. Поскольку важнейший источник возобновимых ресурсов – это фотосинтез, создающий первичное органическое вещество, мы будем обсуждать геоэкологические проблемы, связанные с использованием этих ресурсов, главным образом, в главе, посвященной биосфере (гл. IX). С общесистемной, экосферной точки зрения, потребление человеком биологической продукции превысило пределы, обусловливающие устойчивость экосферы, в частности, вызвало нарушение глобальных и локальных биогеохимических циклов и снижение биологического разнообразия на генетическом, видовом и экосистемном уровнях.

"Неисчерпаемые" природные ресурсы, потребляемые обществом, это в значительной степени ресурсы атмосферы и гидросферы. Потребление этих ресурсов человеком приводит к изменению химического состава атмосферы с соответствующими серьезными последствиями, к ухудшению качества природных вод и трансформации как локальных, так и глобального круговоротов воды. Мы будем обсуждать эти вопросы в последующих главах.

III.3.3. Различия в уровнях потребления

Обсуждая принципиальные вопросы потребления природных ресурсов и экосферных "услуг", нельзя не сказать о различии в уровнях потребления как внутри стран, так и между странами.

Разница в уровнях потребления различных стран очень велика. Например, в развивающихся странах потребление нефти, газа, угля и стали на душу населения на порядок меньше, чем в развитых странах.

Величина валового национального продукта (ВНП) дает определенное представление о разнице в уровнях потребления различных стран. ВНП – это стоимость всей конечной продукции и услуг (за год), произведенных на территории данной страны. В 1993 г. ВНП всех стран мира составил 29 триллионов 135 миллиардов долларов (Мироненко, 1995). Из них на долю США приходится 21 %, Китая – 10 %, Японии – 9 %, Германии – 5 %, Индии – 4 %, Франции – 3 %. ВНП России был 725 млрд долларов, или 2,5 % от общемирового. ВНП развитых и развивающихся стран различаются на порядок величины: в 1991 г. разница на душу населения США и Индии, например, была приблизительно в 20 раз.

Использование ресурсов жителями развитых стран превышает разумные потребности. Подсчитано, что обобщенный уровень потребления среднего жителя Швейцарии приблизительно в 40 раз больше уровня потребления жителя Сомали. Достаточно посмотреть также на огромные, забитые товарами магазины западных стран, чтобы понять, что преобладающая часть этих товаров не может быть раскуплена, и, таким образом, ресурсы, использованные для их производства расходуются впустую. В США только затраты на содержание очень приятных на вид лужаек у каждого дома равны примерно 7,5 млрд долларов в год. В то же время все виды иностранной помощи США составляют около 10 млрд долларов в год. Для сравнения укажем также, что расходы на лужайки на одного жителя США порядка 50 долларов, тогда как весь ВНП на душу населения самой бедной страны мира, Эфиопии, составляет приблизительно 100 долларов в год.

По всей видимости, эту разницу одолеть не удастся. Развитые страны, входящие в Организацию Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) пришли к выводу, что страны с низким средним доходом (развивающиеся страны) не смогут сравняться с уровнем стран ОЭСР ни за 40, ни даже за 100 лет. Эта цель недостижима, и, наоборот, различия в имущественном состоянии стран увеличиваются. Было бы очень желательно, чтобы развивающиеся страны хотя бы приблизились к имущественному уровню развитых стран. Возможный путь к этому – в снижении разницы в доходах. Средний годовой доход в странах ОЭСР превышает 21000 долл./чел. Существуют исследования, показывающие, что страны с низким доходом могут достичь уровня дохода в 1500–2000 долларов на человека в год. При таком уровне дохода можно обеспечить около 80 % тех показателей, которые имеют жители стран с доходом 20000 долларов (продолжительность жизни, уровень питания, образования, особенности отдыха и пр.).

Развитые страны не только потребляют больше природных ресурсов, но они также в большей степени используют системы жизнеобеспечения Земли, сбрасывая в воду и воздух на душу населения значительно больше загрязнителей, чем развивающиеся страны.

Неравномерность уровней потребления является отражением как внутринационального, так и международного неравенства и зачастую служит причиной общественной и политической напряженности и конфликтов, то есть фактором глобальной экологической безопасности.

III.4. Геоэкологическая роль технического прогресса

Уже было сказано, что вся сумма воздействий человека на экосферу делится на три основные группы факторов: население, потребление и технология. В предшествующих двух разделах обсуждались две первых группы факторов, тесно взаимосвязанных. В этой книге под выражением "технический прогресс" понимаются процессы совершенствования всего комплекса процессов переработки ресурсов и использования систем жизнеобеспечения Земли в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте. Техника, в этом понимании, оказывает серьезное воздейсвие на экосферу и отдельные ее компоненты и процессы.

Человечество перерабатывает примерно 100 гигатонн сырья в год, при этом перемещая в процессе его добычи 1000 гигатонн горной породы. При добыче и переработке сырья используется до 1000 гигатонн воды и энергия мощностью порядка 10 тераватт. Все эти процессы не характерны для природы, они антропогенны: сырье извлекается из невозобновимых ресурсов, не используемых природой; энергия производится благодаря сжиганию горючих ископаемых, не вовлеченных в современные естественные круговороты вещества; вода расходуется на индустриальные процессы, не имеющие аналогов в природе; процессы переработки сырья вызывают загрязнение окружающей среды; продукты технологии, произведенные человеком, выбрасываются на свалки через относительно короткое время после их производства, внося свой вклад в загрязнение экосферы. Человек использует всего лишь 2 % от массы извлекаемого им сырья (и то на относительно короткое время), а остальное идет в отвалы. По сути дела, человечество производит главным образом отходы, и во все увеличивающейся степени, в соответствии с обсуждавшимся ранее ростом производства.

Именно технический прогресс является тем механизмом, который вызывает процессы деградации экосферы. Если объем совокупного мирового продукта вырос в этом столетии в более чем 20 раз, то и масса и объем загрязнений возросли не в меньшей степени. Технический прогресс ХХ века основан на сжигании горючих ископаемых (угля, нефти, газа), что приводит к катастрофическому загрязнению атмосферы Земли с многочисленными и серьезными последствиями, включая глобальное изменение климата.

Но именно технический прогресс привел к синтезу сотен тысяч ранее не существовавших в природе химических веществ, десятки тысяч которых широко используются в различных областях экономики без надлежащего испытания их токсикологических свойств. Многие из этих веществ высоко токсичны как для человека, так и для природных экосистем.

Но именно технический прогресс вызвал к жизни ядерное оружие и использование атомной энергии, без сколько-нибудь достаточного умения контролировать радиоактивные материалы, избегать атомных катастроф и управлять радиоактивным режимом территорий.

Очевидно, что человечеству необходимо в ближайшие десятилетия обеспечить плавный, но быстрый процесс перехода к новым, менее вредным и более управляемым технологиям, обеспечивающим если не хорошее, то хотя бы сносное существование всех людей на Земле.

Вместе с тем технический прогресс часто рассматривается как надежда, благодаря которой можно решить основные геоэкологические проблемы. В самом деле, многие ожидают от техники чуда.

Действительно, техника играла и будет продолжать играть ведущую роль в увеличивающемся обеспечении товарами и услугами все большего количества людей. И в самом деле, техника может решить (или помочь решить) многие экологические проблемы.

При этом проблемы экономии сырья, воды, энергии, материалов на единицу выпускаемой продукции чрезвычайно важны. В этом отношении достигнуты значительные успехи в странах Западной Европы, Японии и стран Юго-Восточной Азии. Меньше достижения в этой области у США, и еще меньшие – у России. Весьма значительны перспективы в области дальнейшей экономии сырья и энергии, вплоть до десятикратной по сравнению с нынешней.

Продолжают разрабатываться и внедряться новые технологические приемы, существенно сокращающие промышленные отходы. За малоотходными технологиями – большое будущее. Не следует все же ожидать чуда и в этой области: чем меньше объем отходов, тем, во-первых, обычно выше их токсичность и, во-вторых, тем выше экономические затраты на единицу сбрасываемых отходов.

Имеется много примеров значительных достижений в промышленности и сельском хозяйстве вследствие разработки и внедрения новых технологий. Построены автомобили, потребляющие вдвое меньше горючего, чем основная масса современных машин. Достигнуты заметные успехи в использовании солнечной энергии. Разработаны и успешно внедряются новые, более экономичные и менее экологически вредные приемы орошения сельскохозяйственных культур. Значительны успехи в развитии биотехнологии для борьбы с загрязнением в сельском хозяйстве и других областях. Развиваются новые отрасли природоохранной промышленности, решающие специфические проблемы загрязнения. Информационные технологии проникают во все области деятельности, включая вопросы, касающиеся лучшего понимания экосферы и управления ею.

Из трех групп антропогенных факторов (население, потребление и технический прогресс), влияющих на состояние экосферы, последняя наиболее эластична. Через нее можно добиться относительно быстрых результатов в управлении сотоянием экосферы. Вместе с тем чисто инженерные решения проблем геоэкологии могут лишь облегчить экологический кризис, оттянуть катастрофическое развитие его отдельных проявлений, но они не в состоянии разрешить его. Главное направление находится все же не в сфере технологии, а в области сочетания факторов "население-потребление". Удачно сказал об этом один из современных американских исследователей: "Если единственный механизм для управления ростом населения – это голод и нищета, то конечным результатом любого инженерного достижения будет увеличение числа людей, живущих в нищете".

III.5. Геоэкологические аспекты внешнего долга государств и "свободной торговли"

Серьезнейшие геоэкологические проблемы вытекают из глобальной ситуации с внешней задолженностью стран. В 1991 г. общая сумма долгов стран мира составила 1,5 триллиона долларов США. В том числе Бразилия, Мексика и Аргентина имели задолженность, соответственно равную 109, 98 и 56 миллиардов долларов. Это огромные суммы, в особенности, если их сравнить с экономической помощью развивающимся странам, составлявшей в то время 55 млрд долларов в год. Даже с учетом капиталовложений частного сектора, общая сумма потока капитала в развивающиеся страны была около 130 млрд в год, или менее 9 % от задолженности. В Латинской Америке и Африке (без Средиземноморья) долги стран превышают половину их ВНП, и даже уплата процентов по долгам составляет 20–30 % экспорта этих стран. Для многих стран уплата по долгам начала превышать приток средств, так что больше средств уходило в развитые станы, чем поступало в виде экономической помощи в развивающиеся. В конце 1980-х гг. результирующая денежного потока была направлена в развитые страны и была равна примерно 50 млрд долларов в год.

Уплата внешнего долга и процентов по нему для большинства развивающихся стран осуществляется во многом за счет распродажи природных ресурсов и, соответственно, посредством потери их природного капитала как вследствие потери природных ресурсов, так и из-за ухудшения состояния окружающей среды в районах их добычи, транспортировки и переработки. К великому сожалению, основной источник валютных доходов нашей страны, в том числе и для уплаты процентов по внешним долгам, это также продажа минерального и биологического сырья за границу. Таким путем теряется наш природный капитал с сопутствующим ухудшением состояния природной среды.

В последние годы отмечается процесс либерализации мировой торговли, основанный на установлении свободного рынка товаров. Это очень сложный процесс, требующий внимательного изучения его глобальных экологических последствий. Можно сказать, однако, что он неизбежно вызывает ускоренную торговлю природными ресурсами по низким ценам, то есть, в конечном итоге, способствует ухудшению состояния экосферы.

III.6. Богатство стран и доля природного капитала

Природные ресурсы – это только часть капитала, аккумулированного в каждой стране. В соответствии с разработками Всемирного Банка, существуют четыре вида капитала: производственный, или материально-финансовый (обычно рассматриваемый в экономических отчетах стран); природный (естественные богатства страны, обеспечивающие приток необходимого сырья и экологических услуг); человеческий (не только рабочая сила, но и вложения в образование, здравоохранение, питание и пр. каждого жителя); общественный (социальная структура, этика и мораль, обеспечивающие устойчивость и развитие страны).

Очевидно, что устойчивое развитие любой страны предполагает в качестве цели сохранение (или приумножение) суммарного капитала как в общем объеме, так и, предпочтительнее, капитала на душу населения.

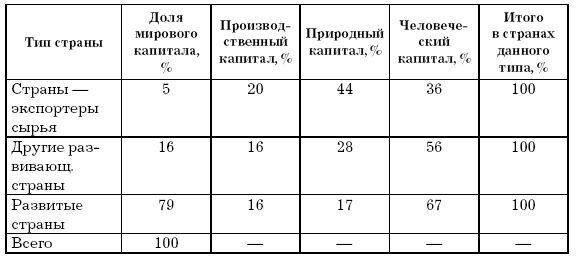

Всемирным Банком была сделана попытка оценить в сравнимых денежных показателях богатство каждой страны мира как в целом, так и по трем видам капитала – производственного, природного и человеческого. Несмотря на приблизительность оценок, результаты наводят на размышления. Основным богатством в большинстве стран мира оказался человеческий капитал, и только в странах – экспортерах сырья природный капитал оказался больше, чем человеческий и производственный (табл. 2).

Один из выводов этого исследования заключается в том, что для сохранения природных богатств любой страны необходимы также вложения в другие виды капитала, в особенности в людские ресурсы, то есть в образование, здравоохранение, повышение качества жизни и пр.

Таблица 2

Структура богатства мира (по И. Серагельдину, 1995)

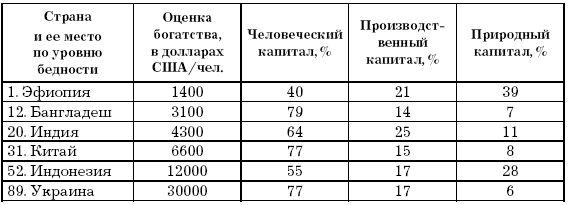

Несмотря на приблизительность и спорность этих расчетов, они дают представление о том, из чего складывается богатство стран и какую роль в этой композиции играет природный капитал. Мы должны также помнить, что наряду с трудовыми затратами, природные ресурсы были важнейшим источником накапливаемого богатства стран, в том числе за счет зависимых или находившихся в зависимости стран. В табл. 3 содержатся соответствующие данные (на душу населения) для 13 стран: самой бедной (Эфиопия), десяти избранных нами крупных стран, включая Россию, и двух самых богатых (Канада и Австралия).

Таблица 3

Уровень богатства (бедности) и структура капитала некоторых стран мира (по И. Серагельдину, Всемирный Банк, 1995)

Самыми богатыми странами (на душу населения) оказываются Австралия и Канада вследствие их огромных природных богатств per capita при высокопроизводительном и относительно немногочисленном населении. В десятке самых богатых стран мира, вслед за Австралией и Канадой, также располагаются (в убывающем порядке по степени богатства) Люксембург, Швейцария, Япония, Швеция, Исландия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Дания. В этой группе разместились страны, богатые человеческим капиталом, природным капиталом или комбинацией всех трех видов капитала.

Эфиопия – самая бедная страна, но сразу следом за ней располагаются еще около десяти беднейших, в основном африканских стран: Непал, Бурунди, Малави, Уганда, Танзания, Вьетнам, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Гвинея-Биссау, Руанда (в порядке возрастания величины суммарного капитала).

Россия оказалась на скромном месте по всем основным показателям. Относительное богатство России природным капиталом указывает также на весьма низкие показатели по другим видам капитала. Данные, приведенные в табл. 2-Ш, указывают на ошибочность широко распространенного в нашей стране убеждения, что у нас много всего, в особенности природных ресурсов, и указывают на необходимость их более эффективного использования. Они говорят также об очень высокой приоритетности серьезных вложений в человеческий капитал.

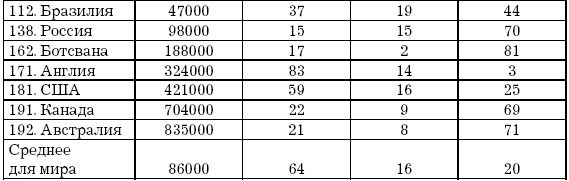

Интересно также посмотреть на суммарную величину накопленного капитала (человеческого, производственного и природного) для различных стран мира, рассчитанного нами как произведение величины капитала на душу населения на численность населения страны (табл. 4).

Таблица 4

Приблизительная оценка богатства наций