В ряде случаев, на соревнованиях небольшого масштаба, допускается использование в судействе и одного флажка. При этом флажок, поднятый горизонтально, запрещает попытку. Отводя руку с флажком в направлении ямы для приземления, старший судья разрешает произвести попытку. При удачной попытке судья поднимает флажок вверх, а при неудачной – дается отмашка флажком, опущенным вниз.

Подав команду "Есть!", старший судья тем самым разрешает измерение результата в прыжках в длину и тройным. Технология определения результата в этих видах следующая. Судья-измеритель фиксирует колышком ближайшую к бруску точку следа, оставленную в яме любой частью тела участника; при этом нулевое деление рулетки должно находиться у колышка. Другой судья-измеритель, находящийся у места отталкивания, протягивая точно по прямой линии (перпендикулярно линии измерения) ленту рулетки к краю бруска для отталкивания, измеряет результат.

Старший судья проверяет замер и объявляет результат, который секретарь должен громко повторить, показывая, что результат услышан правильно, и занести его в протокол. После того, как старший судья объявил результат, судьи-измерители должны убрать рулетку и заровнять след, оставленный спортсменом, а старший судья красным флажком в это время преграждает дорожку, запрещая разбег. Убедившись в готовности места для проведения соревнования, старший судья разрешает выполнение попытки очередному участнику.

После завершения третьей попытки последним прыгуном в длину и тройным старший судья проверяет правильность заполнения секретарем протокола, определяет состав участников финала (8 чел.) и объявляет состав финалистов. Затем он строит участников-финалистов у места проведения соревнований для представления их зрителям судьей-информатором. После этого участники финала выполняют еще три попытки.Участник, имеющий восьмой результат после трех попыток, прыгает первым, а лидер – последним.

В прыжках в высоту и с шестом участник может начать соревнование с любой высоты выше начальной и продолжать его, пропуская любые высоты по своему усмотрению. Следует иметь в виду, что измерение всякой новой высоты должно производиться до того, как участники начнут выполнять попытки по ее преодолению, а планку каждый раз следует устанавливать одной и той же стороной кверху. По окончании соревнований, определив победителя и призеров, судейская бригада организованно вместе с участниками покидает место соревнований.

Затем старший судья обеспечивает явку победителя и призеров в группу награждения, а секретарь доставляет оформленный протокол в секретариат. Только по завершению указанной работы можно считать соревнования по данному виду законченными.

13. Расскажите о технологии проведения соревнований низового звена по легкоатлетическим метаниям

При проведении соревнований по метаниям комплектование судейских бригад, их подготовительная работа аналогичны соревнованиям по прыжкам. Поэтому следует остановиться на специфических особенностях проведения отдельных видов метаний.

Так, проверяя перед началом места проведения соревнований, судьям следует обратить внимание на прочность закрепления сегмента (при толкании ядра), на наличие и правильность установки предохранительного ограждения (в метании диска и молота), а в дождливую и сырую погоду судьям следует побеспокоиться, чтобы на месте метаний были сухие тряпки для вытирания снарядов.Кроме этого, количественный состав бригад по метаниям должен быть увеличен на 2–3 чел. за счет судей-измерителей в поле. В "длинных" метаниях (копье, диск, молот) они принимают решение о правильности приземления снаряда и сигнализируют об этом флажками.

Судейская коллегия в метаниях, в отличие от прыжков, предоставляет участникам право организованно выполнить не более двух пробных попыток. Также необходимо позаботиться о способах возврата снарядов. Возвращение снарядов спортсменом должно производиться не бросанием их обратно, а переноской, передавая снаряды в руки участникам или укладывая в специальные гнезда. Поэтому, в отличие от соревнований по прыжкам, секретарь бригады при вызове очередного участника для выполнения попытки называет фамилию следующего участника, который готовится к броску, а затем фамилию спортсмена, который должен находиться в секторе для приземления снарядов и после выполнения попытки спортсменом принести снаряд к месту выполнения метания. Снаряд, который метал (в соответствии с записью в протоколе) первый участник, приносит спортсмен, стоящий в конце списка; участнику, метающему третьим, – первый и т. д.

Когда вызванный участник готов к выполнению попытки и принял статичное положение, старший судья громко, привлекая внимание судей в поле и участников, должен произнести "Внимание в поле!" – и только после этого подать команду "Можно!"Убедившись в том, что при выполнении попытки участник не нарушил правил, дождался приземления снаряда и правильно вышел назад (за "усы"), а также увидев (при проведении "длинных" метаний), что судья в поле поднял белый флажок, сигнализирующий о правильности выполнения попытки, старший судья поднимает белый флаг вверх, громко произносит "Есть!" – и приступает к измерению результата.

При этом судья-измеритель, находящийся в секторе для приземления снарядов, отмечает колышком ближайшую к кольцу или планке точку следа, оставленного снарядом, и прикладывает нулевое деление рулетки к колышку. Результат определяется путем измерения кратчайшего расстояния от колышка до ближайшего внутреннего края кольца (бруска) или планки. При этом при метаниях из круга измерение проводится по направлению к центру круга, а при метании копья – к центру кривизны планки. Фиксация результатов регистрируется с округлением до 0,01 м в сторону уменьшения. После измерения результата колышек должен быть убран.

Если попытка не засчитывается, то старший судья так же, как в прыжках, подает команду "Нет!" и поднимает красный флажок (при судействе одним флагом – размахивает им внизу).

Секретарь бригады аналогично проведению соревнований в горизонтальных прыжках, при удачной попытке повторяет громко результат участника и заносит его в протокол, ставя при неудачной попытке знак "х", а при пропуске попытки – знак "-". В массовых соревнованиях при выполнении трех попыток подряд допускается измерение только одного, лучшего результата.

Порядок выхода в финал, определение занятых участниками мест, а также количество попыток, представляемых в различных соревнованиях, аналогичны правилам, применяемым в соревнованиях по прыжкам в длину и тройным. Так же, как и в горизонтальных прыжках, порядок выполнения трех (финальных) попыток устанавливается в обратной последовательности по отношению к результатам, зафиксированным после трех первых попыток.

Старший судья может исключить из соревнований участника, явно не подготовленного в техническом отношении, и действия которого могут привести к травмам. Следует подчеркнуть, что участник может приступить к выполнению попытки только по вызову судьи, а измерение незасчитанных попыток не допускается.

Во время проведения соревнований во всех видах метаний участники могут покидать сектор только с разрешения и под руководством судьи. Соревнования в данном виде следует считать законченными после поступления оформленного протокола в секретариат и обеспечения явки призеров для награждения.

Тема 6

Анализ техники и методика обучения в видах легкой атлетики

6.1. Бег на короткие дистанции

1. Дайте краткую историческую справку вида

Спринтерский бег входил в программу всех спортивных соревнований, когда-либо проводившихся в истории. На первых Олимпийских играх в Древней Греции спортсмены соревновались в беге на один, а позже и два стадия. Бег проводился по отдельным дорожкам и начинался по специальной команде. Причем атлетов, которые пытались преждевременно сорваться со старта, наказывали розгами или денежным штрафом. На дошедших до нас греческих вазах изображены бегуны, которые находятся на носках, колени достаточно высоко подняты, а движение рук – энергичное. Примечательно, что стиль древних спринтеров в основных положениях тела соответствует тому, как бегут сегодняшние спортсмены.

Как и многие виды легкой атлетики, спринтерский бег возродился в XIX в. в соревнованиях профессиональных бегунов, широко популярных в Англии и США. На первых Олимпийских играх современности (1896 г.) американский бегун Т. Бэрк удивил всех на старте бега на 100 м, когда в отличие от соперников, которые принимали старт стоя, опустился на одно колено и уперся о землю руками. Приняв необычное для того времени положение низкого старта, он тем самым рассмешил зрителей. Но каково было их изумление, когда Томас стал победителем сначала на дистанции 100 м (12,0 с), а затем и на 400 м (54,2 с).

В течение длительного времени сильнейшими в спринте были американские спортсмены. Так, выдающихся результатов в спринте добился негритянский бегун Д. Оуэнс, которого именовали "величайшим атлетом всех времен и народов". На Играх XI Олимпиады в Берлине (1936 г.) он победил в беге на 100 и 200 м, завоевал первенство в прыжках в длину и в составе эстафеты 4×100 м. За время своей карьеры Д. Оуэнс установил 15 мировых рекордов, один из которых – 100 м за 10,2 с – продержался 20 лет.

На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (1984 г.) этот "рекорд" повторил другой американец – К. Льюис, который также выиграл 4 золотые медали. Следующие Игры Олимпиады (1988, 1992 и 1996 гг.) принесли ему еще 5 золотых медалей в спринтерском беге и прыжках в длину. На сегодняшний день это самый титулованный спортсмен в истории легкой атлетики. Он, как и бегун на средние и длинные дистанции П. Нурми, является обладателем девяти золотых олимпийских наград.

Яркий след в истории бега на короткие дистанции у мужчин оставили А. Хари (ФРГ), Д. Хайнс (США), Л. Эванс (США), П. Меннеа (Италия), М. Грин (США), М. Джонсон (США). В последнее время в беге на короткие дистанции доминируют спринтеры Ямайки. На Олимпийских играх в Лондоне (2012 г.) в беге на 100 и 200 м победил мировой рекордсмен на этих дистанциях У. Болт (Ямайка). Его результат в беге на 100 м (9,63 с) и 200 м (19,32 с) несколько уступает его же мировым рекордам на этих дистанциях – 9,58 и 19,19 с соответственно. Дистанцию 400 м быстрее всех преодолел К. Джеймс (Гренада) – 43,94 с.

Достижения отечественных спринтеров связаны с победами В. Борзова на Олимпийских играх в Мюнхене (1972 г.) в беге на 100 (10,14 с) и 200 (20,00 с) м, а также завоеванием золотой медали на дистанции 400 м В. Маркиным на Играх в Москве (1980 г.) -44,60 с.

У женщин передовые позиции в спринте долгое время занимали спортсменки европейских стран. Так, на Олимпийских играх 1948 г. (Лондон) Ф. Бланкерс-Кун, которую в прессе называли "летучей голландкой", победила в беге на 100, 200 м, 80 м с барьерами и эстафете 4x100 м. В историю современной легкой атлетики вошли имена таких выдающихся бегуний на короткие дистанции, как Р. Штехер, М. Гер, М. Кох (все – ГДР), И. Шевиньска-Киршенштейн (Польша), Д. Гриффит-Джойнер (США).

Что касается отечественных бегуний на короткие дистанции, то мировыми рекордсменками здесь в разные годы были В. Крепкина, Л. Самотесова, Л. Кондратьева. Последняя одержала победу в беге на 100 м (11,06 с) на Олимпиаде в Москве. На Олимпийских играх в Сеуле (1988 г.) чемпионкой в беге на 400 м (48,65 с) стала О. Брызгина. В 90-е годы лучшей российской бегуньей на спринтерские дистанции становится И. Привалова, которая шесть раз поднималась на пьедестал почета на чемпионатах мира, а в 2000 г. стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 м с барьерами. В настоящее время (за исключением эстафетного бега) достижения наших бегуний не столь велики.

Чемпионками Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.) стали: на 100 м – Ш.-А. Фрейзер – 10,75 с (Ямайка); 200 м – Э. Феликс – 21,88 с (США); 400 м – С. Ричардс – 49,55 с (США).

2. Проанализируйте технику бега на короткие дистанции

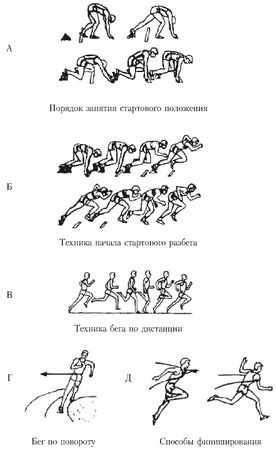

Бег на короткие дистанции (спринт) является одним из наиболее популярных видов легкой атлетики. На крупнейших международных соревнованиях в спринтерском беге в общей сложности разыгрывается 10 комплектов медалей (включая эстафетный бег). Высокие спортивные результаты в спринте так же, как и в других видах легкой атлетики, могут быть достигнуты при правильной технике бега. Все действия бегуна от старта до финиша – одно непрерывное упражнение, в основе которого лежит стремление спортсмена первым достичь финиша в кратчайшее время. С целью анализа техники бега его условно разделяют на 4 части:старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование (рис. 16).

Рис. 16. Техника бега на короткие дистанции

Старт. В спринте применяется низкий старт, позволяющий быстрее начать бег и достичь максимальной скорости на коротком отрезке. Для ускорения в начале бега используются стартовые колодки, обеспечивающие твердую опору для отталкивания и постоянные углы наклона опорных площадок. Их расположение определяется в процессе тренировки и зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, его роста, длины конечностей, уровня развития скоростно-силовых качеств.

Существует несколько вариантов низкого старта. Наиболее распространен так называемый обычный старт, при котором передняя стартовая колодка устанавливается на расстоянии 1–1,5 стопы (35–50 см) от стартовой линии, а задняя – на таком же расстоянии от передней колодки. При сближенном старте задняя колодка приближается к стартовой линии и ставится ближе к передней колодке (на расстоянии длины стопы и меньше). При растянутом старте передняя колодка отставляется от стартовой линии назад и находится на расстоянии длины стопы и меньше от задней колодки. Изменяется при этом и угол наклона опорных площадок: с приближением колодок к стартовой линии он уменьшается, при удалении – увеличивается.

Опорная площадка передней колодки обычно наклонена под углом 45–50º, задняя – 60–80º. Расстояние (по ширине) между осями колодок равно 18–20 см. Однако, какие бы варианты расположения стартовых колодок не применял спортсмен, расстановка должна обеспечить ему удобное положение по команде "Внимание!" и максимальную эффективность отталкивания от колодок.

Перед сигналом к началу бега различают две предварительные команды: "На старт!" и "Внимание!"

По команде "На старт!" бегун приседает перед колодками, опираясь руками о дорожку впереди стартовой линии. Затем устанавливает в колодку ногу, стоящую сзади, опускается на колено, одновременно устанавливает другую ногу во вторую колодку. Как показывает статистика, подавляющее большинство выдающихся спортсменов на старте ставят толчковую ногу сзади. Рациональность такого расположения можно объяснить, во-первых, тем, что взрывной характер работы сзади стоящей ноги в большей степени характерен для толчковой ноги, а во-вторых, к моменту первого шага тело спортсмена еще не достигает значительной скорости, и наибольшую нагрузку целесообразнее выполнять сильнейшей ногой.

Руки опираются на дорожку несколько позади стартовой линии. Большие пальцы направлены внутрь, навстречу друг другу, локти выпрямлены, спина слегка округлена. Тяжесть тела равномерно распределяется между всеми опорными точками.

По команде "Внимание!" нужно плавно подать туловище слегка вперед, одновременно поднимая таз несколько выше уровня плеч. Стопы должны быть плотно прижаты к колодкам, колени слегка сдвинуты, а пятки чуть развернуты в стороны. Внимание спортсмена должно быть сосредоточено на первом движении после выстрела (например, на движении ноги, стоящей сзади), поскольку концентрация внимания только на выстреле замедляет реакцию.

Опытные спортсмены в период ожидания выстрела напрягают определенные группы мышц и начинают надавливать на упоры стартовых колодок. В момент подачи сигнала мышцы при этом начинают работать как бы с ходу, и, таким образом, время, необходимое на развертывание двигательной активности, сокращается. Время от стартового сигнала до начала отталкивания (латентный период двигательной реакции) равно 0,12–0,2 с, а общее время старта – 0,38–0,5 с. Таким образом, "спринт на месте" составляет 4–5 % от общего результата бега на 100 м.

Стартовый разбег.Задача стартового разбега – как можно быстрее преодолеть инерцию покоя и создать максимально возможное ускорение тела бегуна. Услышав сигнал, бегун устремляется вперед, отрывая руки от дорожки и одновременно отталкиваясь от колодки сзади стоящей ногой, которая выполняет активное движение вперед. Это движение подхватывается впереди стоящей ногой и завершается ее отталкиванием от колодки. Следует после мощного отталкивания "выбегать", а не выпрыгивать с колодок. Бегун должен энергично, низко над дорожкой выносить вперед маховую ногу в стартовом разгоне. При этом носок стопы надо "взять на себя", что способствует упругой постановке и выполнению широких шагов.

В первых 2–3 шагах при беге с низкого старта нога спортсмена ставится сзади проекции ОЦМТ. В последующих 1–2 шагах – на проекцию ОЦМТ, а затем – впереди ОЦМТ бегуна. Считается нецелесообразным сразу после выхода со старта устремлять взгляд на финиш. Поднимать голову нужно постепенно вместе с подъемом всего туловища до нормального положения. Значительный наклон туловища и головы на протяжении первых пяти шагов со старта не мешает квалифицированному спортсмену свободно и естественно наращивать длину шагов и способствует направлению всех усилий строго вперед. С увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По существу, бег со старта – это бег по двум линиям, которые сходятся в одну к 12–15-му шагу дистанции.

Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения наклон тела уменьшается, а техника бега постепенно приближается к технике бега на дистанции. При этом скорость в стартовом разбеге увеличивается за счет возрастания длины шагов, сокращения времени опоры при практически неизменном времени шагов. Выпрямление туловища и переход к бегу по дистанции у спортсменов высокой квалификации происходит на 25–30-м метре (13–15 беговых шагов), когда достигается 90–95 % максимальной скорости бега.

Интересно, что бегуны любой квалификации и возраста на первой секунде бега достигают 55 % своей максимальной скорости, на второй – 76 %, на третьей – 91 %, на четвертой – 95 %, на пятой – 99 %. Правда, дети достигают скорости 6–7 м/с и успевают пробежать 20–30 м, а лучшие спринтеры мира достигают скорости 10–11 м/с и пробегают за это время 50–60 м.