9. Кому из выдающихся легкоатлетов поставлен памятник?

В знак благодарности народа за выдающиеся спортивные достижения своих соотечественников в Финляндии установлены памятники неоднократным олимпийским чемпионам, бегунам П. Нурми, Х. Колехмайнену и Л. Вирену. Кроме этого, на Олимпийском стадионе в Хельсинки соотечественниками установлен архитектурный памятник – "баня Ярвинена", который напоминает о победе М. Ярвинена на Олимпийских играх 1932 г. в метании копья. Высота бани – 72,71 м – равна победному результату М. Ярвинена.

Еще один памятник бегунам – Р. Баннистеру и Д. Лэнди – установлен на стадионе города Ванкувера (Канада), где в 1954 г. эти спортсмены впервые в истории легкой атлетики преодолели милю быстрее четырех минут.

В одном из парков города Бостона (США) первому чемпиону олимпийских игр современности Джеймсу Коннолли установлен памятник, на котором он изображен в момент приземления. Другому прыгуну тройным, олимпийскому чемпиону (2000 г., Сидней), обладателю нынешнего мирового рекорда (18,29 м, 1995 г.) Джонатану Эдвардсу в Лондоне на центральной железнодорожной станции недавно установили памятник.

В Роттердаме (Нидерланды) за выдающиеся спортивные достижения установлен памятник Фанни Бланкерс-Кун, которая стала первой в истории, выигравшей четыре золотые олимпийские медали (1948 г.) на одних Играх. До настоящего времени ни один легкоатлет не сумел выиграть более 4 золотых медалей на одних Играх, и здесь она делит рекорд с американцами: Э. Крэнцлайном (1900 г.), Д. Оуэнсом (1936 г.) и К. Льюисом (1984 г.). Интересно, что в 1936 г. на Олимпийских играх в Берлине Фанни удалось взять автограф у героя Олимпиады американца Джесси Оуэнса, выигравшего 4 золотые медали (100 м, 200 м, эстафета 4x100 м и прыжки в длину). В 1972 г. на Олимпиаде в Мюнхене Фанни встретила Оуэнса и сказала: "У меня есть Ваш автограф, меня зовут Фанни Бланкерс-Кун", на что Оуэнс ответил: "Вам нет нужды представляться, я знаю о Вас все!" В 1999 г. ИААФ признала Бланкерс-Кун лучшей легкоатлеткой мира XX столетия.

На родине, в центре города Донецка (Украина), установлен прижизненный памятник выдающемуся прыгуну с шестом, шестикратному чемпиону мира, обладателю 35 мировых рекордов Сергею Бубке, рекорд мира которого (6 м 14 см на открытом воздухе) остается незыблем с 1994 г. До последнего времени (2014) С. Бубка был рекордсменом мира в прыжках с шестом и в помещении (6 м 15 см). Примечательно, что высота постамента, на котором стоит скульптура легкоатлета, равна именно 6 м 15 см!

В ноябре 2012 г. в Берлине шестикратному олимпийскому чемпиону, ямайскому спринтеру Усэйну Болту установили скульптуру, которая выполнена в полный рост и состоит только из металлических шурупов и болтов. Именно поэтому автору скульптуры потребовалось целых три года, чтобы ее собрать.

10. Расскажите о Зале славы ИААФ и о спортсменах, которые туда включены

Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) был открыт в 2012 г. в честь 100-летия этой организации. В первый год в Зал славы были включены такие легенды легкой атлетики, как бегуны П. Нурми (Финляндия), Э. Затопек (Чехословакия), П. Снелл (Новая Зеландия), К. Кейно (Кения), С. Коу (Великобритания), А. Бикила (Эфиопия), А. Хуанторена (Куба), Д. Оуэнс (США), Б. Катберт (Австралия), И. Шевинская (Польша), К. Льюис (США), М. Джонсон (США).

Кроме этих спортсменов, отмечены спортивные достижения Э. Ортера (США), выигравшего подряд четыре Олимпиады (1952–1968 гг.) в метании диска и установившего три рекорда мира; легендарной прыгуньи в высоту, 14-кратной мировой рекордсменки и двукратной чемпионки Олимпийских игр И. Балаш (Румыния), а также Д. Джойнер-Керси (США), семь раз подымавшуюся на верхнюю ступеньку пьедестала почета на Олимпийских играх и чемпионатах мира в многоборье и прыжках в длину и столько же раз устанавливавшую рекорд мира по многоборью, последний из которых (7291 очков) незыблем с 1988 г.

Из наших атлетов в первый год в Зал славы были включены ходок Владимир Голубничий (СССР) и шестовик Сергей Бубка (СССР – Украина).

В 2013 г. такой чести удостоились еще 12 знаменитых атлетов. Среди них есть и наши спортсмены: олимпийская чемпионка и действующая рекордсменка мира в толкании ядра Н. Лисовская (СССР), двукратная олимпийская чемпионка в беге на средние дистанции и действующая рекордсменка мира в беге на 1000 м и милю С. Мастеркова (Россия), обладатель трех олимпийских наград высшей пробы, прыгун тройным В. Санеев (СССР) и двукратный олимпийский чемпион, действующий рекордсмен мира в метании молота Ю. Седых (СССР).

Спортсмены, которые претендуют на попадание в Зал славы ИААФ, должны быть обладателями двух золотых медалей Олимпийских игр или чемпионатов мира (летних или зимних) и на протяжении карьеры установить хотя бы один мировой рекорд. Кроме того, на момент избрания должно пройти не менее 10 лет после того, как спортсмен завершил карьеру.

11. Что вы знаете о самом быстром человеке на земле?

21 августа 1986 г. на Ямайке в небогатой семье Уэлсли и Дженифер Болт родился мальчик Усейн. Никто и не подозревал, что в будущем XXI в. о нем будут говорить, как о самом быстром человеке в мире. Скорость, с которой Усейн будет преодолевать дистанции 100 и 200 м, не оставит равнодушными сотни миллионов жителей планеты. Детство долговязого мальчика проходило беззаботно в занятиях крикетом, в который он играл возле дома, используя вместо мяча апельсин.

Впервые в поле зрения мировых специалистов легкой атлетики будущий самый быстрый человек в мире попал в 2002 г. на чемпионате мира среди юношей, проходившем в столице Ямайки Кингстоне. У. Болт выиграл свое первое мировое золото на двухсотметровке. В 2004 г. он первым в мире из юниоров пробежал 200 м быстрее 20 с.

Но настоящая слава пришла к У. Болту в 2008 г., когда на Олимпийских играх в Пекине спринтер преодолел стометровку за 9,69 с, установив новый мировой рекорд, а 200 м – за 19,30 с, побив мировой рекорд М. Джонсона на 0,02 с. Ямайский бегун не дает шансов никому из соперников, первым пересекая финишную линию с отрывом в 2–3 м. Третью золотую медаль на Играх в Пекине спортсмен завоевал в эстафетном беге 4×100 м. Его национальная команда установила новый мировой рекорд (37,10 с).

16 августа 2009 г. на чемпионате мира в Берлине У. Болт на 11 сотых секунды улучшил свой же мировой рекорд в беге на 100 м (9,58 с), а 20 августа там же – мировой рекорд в беге на 200 м (19,19 с). Согласно математическим исследованиям легкоатлеты начиная с 1968 г. в среднем улучшали мировой рекорд на дистанции 100 м на 0,05 с за 10 лет, и такими темпами время мирового рекордсмена У. Болта должно бы быть показано только в 2039 г.

На Олимпийских играх в Лондоне спортсмен вновь выиграл три золотые медали, одержав победу на дистанциях 100, 200 м и в эстафете 4×100 м. Команда Ямайки при этом вновь установила мировой рекорд – 36,84 с. Таким образом, Усейн – единственный спортсмен, которому покорились мировые рекорды сразу на трех беговых дистанциях на одних Олимпийских играх (2008) и который стал олимпийским чемпионом на дистанциях 100 и 200 м на двух Олимпиадах подряд (2008, 2012).

Кроме того, У. Болт – 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований). За время выступлений он установил 8 мировых рекордов и несколько раз признавался лучшим спортсменом мира.

Фамилия "Bolt" в переводе означает "удар молнии", и журналисты самого быстрого на Земле человека стали называть "Молнией". Средняя скорость "человека-молнии" на дистанции – 37,5 км/ч. Гепарда Усейн Болт обогнать не сможет: скорость самого быстрого зверя 110 км/ч. А вот лошадь ямайский спринтер запросто обгонит. Учитывая рост (У. Болту немного не хватает до 2 м), это признак отличной скоростной и силовой подготовки, а в дисциплине на 200 м – еще и скоростной выносливости.

Усэйн Болт заявил, что Олимпиада-2016 станет последней в его карьере, и там он намерен выиграть три золотые медали, в том числе и с рекордом мира. А уйти из спорта спортсмен планирует после чемпионата мира 2017 г., который пройдет в Лондоне.

Тема 4

Основы техники легкоатлетических упражнений

1. Дайте общую характеристику технике легкоатлетических упражнений

Двигательная деятельность в спортивных упражнениях имеет определенную направленность, присущую конкретному виду спорта. В легкой атлетике достижение высоких спортивных результатов связано с решением различных, но в то же время конкретных двигательных задач. В гладком и барьерном беге это пробегание определенной дистанции с оптимальной скоростью в кратчайшее время; в прыжках в длину и тройным – преодоление наибольшего горизонтального расстояния; в прыжках в высоту и с шестом – наибольшего вертикального расстояния, а в метаниях – метание снаряда на максимальное расстояние. При этом спортсмен должен обладать спортивной техникой, которая представляет собой систему поз и движений, позволяющих решать двигательные задачи в конкретном упражнении.

Техника, при помощи которой можно достичь самых высоких результатов (т. е. та, которую используют сильнейшие), считается наиболее совершенной, и, следовательно, понятие "спортивная техника" часто воспринимается как "рациональный, эффективный способ выполнения движений в данном спортивном упражнении" или характеризуется только внешней картинкой (формой) движений. Это не совсем верно, т. к. техника как способ выполнения движений может быть правильной или неправильной, хорошей или плохой, но без нее не могут действовать ни начинающий спортсмен, ни рекордсмен мира. Предполагается, что термин "техника" относится не ко всяким способам выполнения, а лишь к эффективным.

Поэтому более правильно понимать под спортивной техникой систему движений, действий и приемов, наиболее эффективно (рационально) приспособленную для решения основной спортивной задачи с наименьшей затратой физических и нервных усилий в соответствии с индивидуальными особенностями человека.

Техника может быть в разной степени совершенной. В случае высокой степени совершенства следует считать, что спортсмен овладел техническим мастерством. Так, например, каждый в какой-то степени владеет техникой бега, так как навык этого движения дается человеку почти от рождения. В процессе тренировки техника совершенствуется, т. е. бегун овладевает спортивным мастерством. Степень овладения спортивным мастерством определяется с помощью специальных критериев на основе биомеханического анализа движения.

Различают технику в целом и технику биомеханических подсистем данного действия. Во всех легкоатлетических упражнениях в качестве их основных подсистем можно выделить части спортивного упражнения, в них – отдельные фазы и в фазах – элементы движения.

Частиспортивного упражнения – это основные двигательные операции, приемы, из которых состоит данное целостное движение.Например, к частям техники бега относятся: старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование.

Фазы– это специфические детали какой-либо части спортивного упражнения.Например, в беге по дистанции в качестве фаз можно выделить фазу амортизации и отталкивания.

Каждая фаза спортивной техники делится на составляющие ее детали, которые называются элементами (движения одной частью тела). Например, элементом является сгибание ноги в фазе амортизации.

Кроме этого фазы, имеющие общие особенности, составляют периоды (например, периоды опоры и полета в беге). Такое несколько условное деление используется с целью удобного описания и анализа техники легкоатлетических упражнений и важно для обучения конкретным видам легкой атлетики.

В технике спортивного упражнения в целом, в ее частях и фазах выделяют подготовительные (предварительные), основные и заключительные (финальные) позы и движения.Так, назначение подготовительных поз и движений – выбор целесообразного исходного положения, достижения предварительного растягивания мышц перед сокращением, создание необходимой инерции отдельных частей тела или тела в целом. Назначение основных частей (фаз) – решать двигательную задачу данного действия; заключительных – сохранить устойчивое положение тела после выполнения двигательного задания, завершить решение двигательных задач в данном действии.

Все двигательные действия выполняются во времени, в пространстве, с использованием определенных сил и в определенном ритме. Пространственные, временные и пространственно-временные параметры характеризуют кинематическую структуру движений; взаимодействие внутренних и внешних сил – их динамическую структуру, а все вместе они могут образовывать те или иные ритмические структуры. Кроме вышеназванных параметров, техника каждого вида легкой атлетики в исполнении конкретного спортсмена может характеризоваться определенной степенью эффективности, экономичности, надежности, индивидуализации и вариативности.

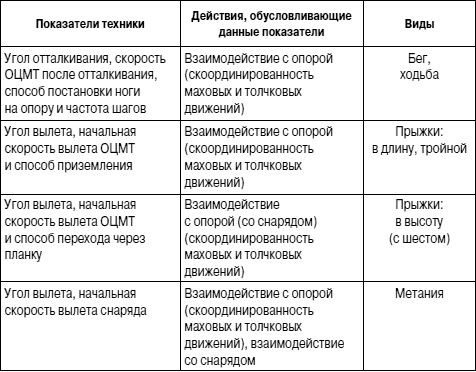

Техника легкоатлетических упражнений, несмотря на свое многообразие, имеет некоторые общие особенности и основы, которые можно охарактеризовать как совокупность взаимосвязанных движений, определяющую структуру данного двигательного действия (табл. 1).

Как уже было сказано, по ряду признаков, в том числе и по технике, легкоатлетические упражнения делят на несколько самостоятельных групп: ходьба, бег, прыжки, метания. В связи с этим основы техники следует анализировать по этим группам видов легкой атлетики.

Таблица 1 Интегральные показатели техники видов легкой атлетики, определяющие результативность выполнения упражнений (цит. по В. Ф. Костюченко, 1996)

4.1. Основы техники спортивной ходьбы и бега

Ходьба и бег – естественные способы передвижения человека, и в их структуре много общего. Как и все циклические локомоции (плавание, коньки, лыжи и др.), бег и ходьба характеризуются тем, что отдельные звенья тела (и само тело) в процессе движения многократно возвращаются в положение, аналогичное исходному, т. е. многократно повторяют одни и те же циклы движений.

Спортивная ходьба отличается от обычной тем, что правилами соревнований требуется в момент вертикали полное выпрямление опорной ноги в коленном суставе. Кроме этого, участники соревнований по спортивной ходьбе обязаны соблюдать постоянный контакт с дорожкой (опора одной или обеими стопами). При проявлении безопорного положения, когда спортсмен переходит на бег, он снимается с соревнований.

1. Какие основные факторы определяют спортивный результат в беге и ходьбе?

В ходьбе и беге целью является быстрое передвижение тела с одного места на другое. Преодолевая короткую дистанцию, например 100 м, бегун быстро ускоряется и пытается поддержать максимальную скорость до конца забега. На более длинных дистанциях спортсмен также старается бежать быстро, но со скоростью, которая обеспечит ему возможность сохранить достаточно энергии, чтобы закончить дистанцию. Иначе говоря, тот, кто "покажет" большую среднюю скорость (Vср.) в беге и ходьбе на ту или иную дистанцию, тот и будет победителем. "Уравнение бега", связывающее два параметра движения, или два кинематических фактора, с главным показателем – горизонтальной скоростью, может быть представлено формулой:

V = Lxf,

где L – средняя длина шага, f – средняя частота шагов.

Из "уравнения бега" следует, что длина и частота шагов прямо пропорциональна скорости. Таким образом, увеличение одного из факторов или обоих вместе приводит к увеличению скорости бега. Зависимость между длиной и частотой шагов, с одной стороны, и результатом в беге – с другой, показывает, что при низкой интенсивности бега скорость возрастает преимущественно за счет удлинения шага, тогда как при более высоких скоростях улучшение спортивного результата происходит главным образом вследствие возрастания частоты шагов.

Квалифицированный бегун способен увеличить свою скорость до более высоких субмаксимальных значений путем повышения длины шагов и "экономя" частоту шагов до тех пор, пока не достигается максимальная скорость бега.

Длина каждого шага бегуна условно может быть разделена на 3 отдельные части (компоненты) (рис. 1):