В ТРУДЕ И БОЮ

У нас в Советском Союзе до 1930 года дирижаблями занималась небольшая группа энтузиастов воздухоплавания. Это и не удивительно: страна лежала в развалинах, свирепствовал голод, перед правительством стояла тяжелейшая задача как можно быстрее поставить на ноги народное хозяйство, чтобы удовлетворить самые насущные потребности государства. Тут было не до дирижаблей, починить бы имеющиеся паровозы и пароходы… Но удивительно то, что энтузиасты в то время нашли все-таки силы и средства на развитие отечественного дирижаблестроения.

В 1920 году было решено восстановить единственный законсервированный дирижабль французской постройки 1912 года "Астра-XIII". Его объем был 10 500 кубических метров, длина 84 метра, диаметр 15,5 метра, скорость 63 километра в час, грузоподъемность 3700 килограммов, запас горючего на 20 часов полета для двух моторов мощностью по 200 сил каждый.

Восстановленный дирижабль назвали "Красной звездой", Он совершил несколько тренировочных полетов и в 1921 году, попав в сильную снежную бурю, потерпел аварию и уже больше не восстанавливался.

Но все-таки в условиях тяжелейшей гражданской войны и разрухи создавались военные воздухоплавательные отряды, вооруженные привязными аэростатами для наблюдения за действиями противника. Они корректировали огонь нашей артиллерии, сопровождали бронепоезда и боевые корабли. Они были глазами артиллеристов и командования. Немало героических страниц вписали первые красные воздухоплаватели в историю нашей родины. Аэронавты, вооруженные автоматической винтовкой или, в лучшем случае, пулеметом, вступали в поединок с белогвардейскими истребителями, атакующими неподвижно висящий в небе аэростат, наполненный водородом. Об этом хорошо написал в своей книге "Воздухоплаватели" один из создателей и активных деятелей советского воздухоплавания Николай Дмитриевич Анощенко.

Уже в 1920 году энтузиасты воздухоплавания начали совершать полеты на свободных воздушных шарах. Об одном таком полете рассказывает в своей книге Н. Д. Анощенко. Это был первый в Советской республике ночной полет. Аэронавты были обязаны приземлиться только после восхода солнца. Условия полета осложнялись тем, что в августе вокруг Москвы было много лесных пожаров. В те трудные годы водород был дефицитным газом, его берегли для привязных аэростатов, имеющих военное значение, а для свободных полетов использовали уже бывший в употреблении водород.

Малейшая шальная искра, поднятая ветром от горящего леса, могла попасть на оболочку аэростата и вызвать взрыв его. Парашюты, которыми пользовались воздухоплаватели и летчики в те годы, были ненадежными, а в данном полете парашютист мог опуститься прямо в очаг пожара.

Вот краткие путевые заметки Н. Д. Анощенко, совершившего ночной полет 5 августа 1920 года:

"Как утомительно лететь, плотно окутанным в густой туман и дым. Ни земли, ни неба, ни строп, ни пояса оболочки аэростата не видно. Лишь неясными призраками клубятся буровато серые пологи тумана, которые в безмолвном полете мы беззвучно, мягко пронизываем, и летим вперед в неведомую и невидимую даль.

Вот уже около пяти часов мы летим неизвестно куда в густом тумане, дыму и чаду, от которых начинает болеть голова и горчить в горле. Напрягая зрение, с большим трудом следим за приборами. Эх, разруха, разруха… Даже карманного фонаря для полетов нигде достать не удалось…

Но мы не сдаемся. Пробовали, набирая высоту, выйти из тумана и дыма. Ничего не получилось, ибо, как только на высоте 1000–1200 метров аэростат выскакивал из теплого слоя тумана, чистый холодный ночной воздух охлаждал наполняющий его водород, и аэростат снова опускался вниз и нырял в удушливый теплый слой.

Я берегу балласт и поэтому не мешаю аэростату лететь в этом теплом слое, так как не знаю, что еще нас ожидает впереди.

Скорее бы кончилась эта душная, долгая и слепая ночь. С рассветом солнце поднимет полог тумана вверх, и мы увидим землю.

Уже пять часов утра. Нам кажется, что мы висим на одном месте на высоте 650 метров. Но приближение дня уже чувствуется. Над верхней границей тумана и дыма начинают появляться темные гребни облаков. Край неба, где серая граница тумана сливается со звездным ковром чистого неба, уже покрывается предрассветными полосами лазури, на смену которым появляется все больше и больше розовых тонов.

В воздухе почувствовалась предутренняя прохлада, и наш аэростат снова стал медленно опускаться. Я не мешаю ему, так как хочу спуститься поближе к земле.

Через четверть часа мы уже опустились ниже 300 метров, но туман все еще скрывает от нас землю. Странно… Ведь теперь туман уже должен был подняться выше, а мы и раньше выходили из него на этой высоте.

Перегнувшись за борт корзины, все мы стараемся сквозь туман увидеть землю. Наконец мы снизились настолько, что сквозь его пелену заметили неясные очертания верхушек деревьев и огни между ними.

- Должно быть, лесорубы. Вон и их костры видны, - высказал один из моих спутников свое предположение. - Вот у них-то мы наверняка и узнаем, где сейчас находимся.

Ободренные этой перспективой, мы поодиночке и хором громко кричали вниз:

- Товарищи-и-и! Какая это губерния?

Но ответа снизу не было. Слышался только шум и сухой треск.

- Должно быть, не слышат, - заметил один из нас, - давайте снизимся еще.

И мы стали снова опускаться ближе к земле, продолжая кричать.

Каков же был наш общий испуг, когда с ничтожной высоты сквозь дым и туман мы увидели, что наш аэростат медленно, но неуклонно опускается в середину огромного лесного пожара. Те огоньки, которые мы приняли за костры лесорубов, в действительности оказались высокими деревьями, объятыми пламенем. Сквозь поредевшую пелену дыма мы отчетливо увидели огромные извивающиеся огненные языки пламени, которые жадно обвивали и пожирали стройные сосны и ели старого леса.

- Скорее вверх! Быстро мешок балласта за борт! - скомандовал я. Команда была мгновенно выполнена, и мы, глядя на высотомер, замерли в молчаливом ожидании. Успеет ли аэростат задержать свой спуск до того, как какая-нибудь искра залетит к нам с земли?

Несмотря на внешнее спокойствие, нервы у всех были напряжены в эти минуты до предела.

И только когда тоненькая стрелка прибора сначала нехотя остановилась, а затем начала медленно двигаться влево и перешагнула за цифру 600 метров, у всех отлегло от сердца.

Все длилось около четырех минут, но они сохранятся у каждого из нас в памяти на всю жизнь".

Аэростат под командованием Анощенко опустился возле станции Максатиха железнодорожной линии Бологое - Рыбинск, продержавшись в воздухе свыше 10 часов и пролетев около 260 километров. Он опустился всего в 200 метрах от догорающих кустарников.

Оставив сложенный аэростат в сарае одного из местных жителей, аэронавты добрались до своего отряда. Однако посланные за аэростатом красноармейцы отряда вернулись с пустыми руками, заявив, что крестьянина с оболочкой аэростата арестовали и отвезли в район "за содействие немецким шпионам, скрывшимся в неизвестном направлении…"

Однажды в Москву поступило донесение начальника охраны каширской электростанции, в котором сообщалось, что 23 октября около 15 часов дня на строительство пытался совершить налет германский "Цеппелин". Однако, благодаря своевременно принятым мерам обороны и ружейному огню, противник был отогнан.

К огорчению начальника охраны донесение вскоре вернулось с следующей резолюцией: "За ложное донесение и обстрел своего воздушного шара посадить под арест на две недели и отстранить от занимаемой должности".

В октябре 1920 года Николай Дмитриевич Анощенко получил от международной спортивной федерации ФАИ диплом пилота сферических аэростатов, а приказом по воздушному флоту ему было присвоено звание первого классного пилота-воздухоплавателя.

С этих времен советские пилоты-воздухоплаватели одерживали одну победу за другой.

В 1922 году в ознаменование пятой годовщины Октября был установлен рекорд дальности полета на свободных аэростатах Анощенко, Мейснером и Стобровским, которые пролетели 1273 километра, пробыв в воздухе 22 часа 10 минут. А в 1935 году воздухоплаватели И. И. Зыков и А. М. Тропин совершили полет на сферическом аэростате из Москвы в Казахстан, продержавшись в воздухе без посадки 91 час 15 минут, то есть почти четверо суток, перекрыв мировой рекорд немца Каулена на 4 часа. 30 января 1934 года П. Ф. Федосеенко, А. Б. Басанко и И. Д. Усыскин подняли флаг родины на невиданную до того времени высоту - 22 000 метров. При спуске герои стратосферы погибли.

В наши дни снова стали подниматься в небо монгольфьеры. Это декроновые или нейлоновые тонкие оболочки, которые легко уместить в багажнике легкового автомобиля. В качестве топлива используется смесь газов пропана и бутана, то есть того самого газа, которым отапливаются дома и на котором готовится пища домохозяйками. При помощи несложного приспособления аэростат легко наполнить горячим воздухом. Ему не нужно балласта и выпускного клапана. Пилот поворачивает вентиль газового баллона, регулирует пламя горелки так, что может спокойно изменять высоту с точностью до пяти метров.

Такой монгольфьер может оказать неоценимую услугу лесоводам, заменив им лесные наблюдательные вышки; геологам и геодезистам, помогая им перелетать через пропасти, трясины, лесные завалы… Ну и, несомненно, это увлекательный вид туризма.

Свободные аэростаты не забыты. В 1966 году аэростат поднял в небо на большую высоту телескоп, который автоматически провел ряд очень удачных фотографирований солнца. Аэростат может быть неплохим помощником ракеты. Он позволяет сэкономить солидную долю горючего, которое ракета затрачивает на отрыв от земли и преодоление нижних, наиболее плотных слоев атмосферы. Аэростат поднимает ракету на высоту в несколько десятков километров, и оттуда производится запуск.

Свободные и привязные аэростаты входят в нашу жизнь, и можно ожидать, что в будущем они будут применяться в хозяйстве, научных исследованиях, в спорте.

А с дирижаблями как?

В 1923 году при Высшей воздухоплавательной школе в Ленинграде был построен небольшой учебный дирижабль "VI Октябрь" объемом 1700 кубических метров.

В том же 1923 году в торжественной обстановке в Москве был заложен новый дирижабль "Московский химик-резинщик", который строился на деньги рабочих химической промышленности. Дирижабль имел объем 2500 кубических метров, длину 45,5 и диаметр 10,3 метра, двигатель "Фиат" позволял развивать скорость 62,5 километра в час, продолжительность полета была 20 часов.

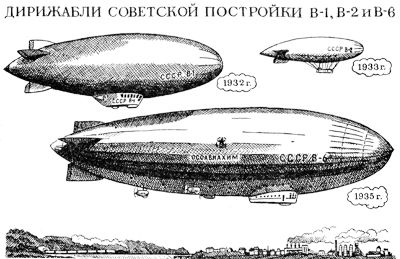

Государственная организация при содействии Осоавиахима, Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) построила и пустила в эксплуатацию несколько больших дирижаблей - "СССР В-1", "СССР В-2", "СССР В-3", "СССР В-4". На этих дирижаблях молодые советские дирижаблисты - питомцы Осоавиахима - производили тренировочные полеты, накапливали опыт в пилотировании кораблей.

Одновременно с этим Дирижабльстрой проектировал и строил дирижабли полужесткой конструкции. В 1935 году поднялся в небо корабль "СССР В-6" объемом 18 000 кубических метров, длиною 105 и диаметром 18 метров, он развивал скорость 113 километров в час. На этом дирижабле в 1937 году был установлен мировой рекорд продолжительности полета без дозаправки горючим и смены экипажа. Дирижабль летал 130 часов 27 минут.

И все-таки воздухоплавание в СССР еще носило учебно-спортивный характер. Дирижабли не использовались в народном хозяйстве. Страна с огромным напряжением сил и средств развивала самые необходимые, самые насущные отрасли промышленности и транспорта, и вполне понятно, что было невозможным выделить большие средства на дирижаблестроение.

Таким образом к концу 1938 года мы остались с дирижаблями, но почти без летного состава.

А в эти годы уже бушевало пламя второй мировой войны. Лилась кровь в Испании. Самурайские войска прощупывали наши дальневосточные границы. Что было делать? Затрачивать большие средства на подготовку кадров и модернизацию дирижаблей и наземного оборудования, а потом несколько лет ждать результатов? А бронированные фашистские полчища уже заливали Европу. Горели Прага и Варшава. Оставалось одно - все силы сосредоточить на развитии авиации, законсервировав дирижаблестроение до лучших времен.

В дни Великой Отечественной войны Москва, Ленинград и другие крупные города подняли в небо тысячи привязных аэростатов заграждения. Фронтам требовались аэростаты наблюдения. Армия нуждалась в подготовке парашютистов для воздушно-десантных войск.

Только за 1943 год аэростаты наблюдения совершили около 5000 подъемов, из них 3000 ночью. В 1944 году количество боевых подъемов возросло до 7000. Только за эти два года аэростаты наблюдения провели в воздухе свыше 23 000 часов, воздухоплавателями было разведано около 5000 вражеских батарей.

Около 3000 раз с аэростатов были обнаружены вражеские скопления людей и техники и проводилась корректировка по ним огня наших батарей.

Война безжалостно внесла поправки в дело подготовки "воздушной пехоты". Воздушно-десантные части размещались в самых глухих, необжитых местах, и связать их подготовку с аэродромами и самолетами было очень трудно. Вот здесь на помощь десантникам пришли воздухоплаватели со своим единственным законсервированным дирижаблем небольшого объема "СССР В-12".

Ежедневно, а то и два-три раза в день дирижабль летал в отряды аэростатов, разбросанные далеко от Москвы, в самых глухих и малодоступных местах. Он возил из Москвы водород, горючее, продукты, короче говоря, обеспечивал бесперебойную подготовку парашютистов.

Так один маленький дирижабль в самые суровые годы испытаний олицетворял отечественный дирижабельный флот.

Вот основные характеристики этого дирижабля:

Объем - 2940 куб. м

Длина - 47 м

Максимальная высота - 14,6 м

Максимальная ширина - 12,3 м

Объем баллонета - 750 куб. м

Поверхность оперения - 64 кв. м

Полезная нагрузка - 1100 кг

Экипаж - 3 чел.

Балласт - 60 кг

Горючее и масло - 200 кг

Пассажиры и груз - 600 кг

Максимальная скорость на двух моторах - 84 км/час

Скорость на одном моторе - 60 км/час

Максимальная продолжительность полета на двух моторах - 32 часа

Максимальная продолжительность полета на одном моторе - 64 часа

Максимальная дальность полета на одном моторе - 2050 км

Дирижабль летал, почти не считаясь с погодой, - ночью, в туман, снегопад, в дождь, допускал большую перегрузку, и все это было без единого происшествия. Он настолько "пришелся к дому", что без него вообще была немыслима нормальная работа отрядов по подготовке парашютистов.

Пока шло проектирование и постройка второго дирижабля, маленький "СССР В-12" непрерывно трудился. Только за 1943 год он совершил 566 полетов: пробыв в воздухе 650 часов, перевез 116 605 кубических метров водорода и 128 575 килограммов груза. За последний год войны перевез свыше 240 000 кубических метров газа и свыше 300 тонн груза. За годы войны он совершил 1280 полетов и пробыл в воздухе 1549 часов, то есть более двух месяцев.

К концу ноября 1944 года был построен новый небольшой мягкий дирижабль, названный "Победа". Он имел объем 5000 кубических метров и мог пролететь без посадки 3080 километров.

В Европе дирижаблестроение перед второй мировой войной было приостановлено. Оно развивалось только в США, занимавших выгодное географическое положение, благодаря которому авиация противников США, Германии и Японии, не могла достать до побережья Америки.

Вскоре после объявления войны германские подводные лодки стали активно действовать на океанских просторах, безнаказанно топить корабли США и Англии. Лодки подходили к берегам Америки, нанося флоту США ощутимые удары. Только за один 1942 год было потоплено 454 американских судна.

На борьбу с германскими корсарами глубин были брошены самолеты и военные корабли. В первые месяцы действия противолодочной авиации было установлено, что лодки оставляют за собой настолько слабый след, что с быстро летящего самолета его невозможно обнаружить. Это все равно, что искать грибы, гоняя по лесу на мотоцикле. Объедешь много, увидишь мало. Кроме того, самолеты длительное время не могут находиться в воздухе и должны часто возвращаться на авианосец или береговой аэродром. Да и обнаружив под собой подводную лодку, самолет не мог остановиться, ему приходилось делать круг и снова искать лодку, которая за это время могла изменить курс или уйти на глубину. Большая скорость самолета мешала также поиску мин и конвоированию судов, так как она в десятки раз превышала скорость движения каравана.

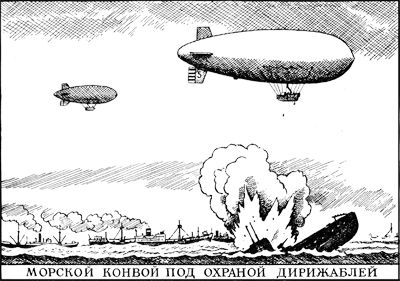

Поэтому на борьбу с подводными лодками были направлены дирижабли - и обстановка на море резко изменилась. Дирижабли могли менять скорость от самой малой и до самой полной. Они могли остановиться и неподвижно висеть над определенной точкой, не тратя при этом горючего, могли находиться непрерывно в воздухе не часами, как самолеты, а сутками. Дирижабли имели хороший обзор и достаточно совершенное пилотажно-навигационное оборудование. Они были вооружены пулеметами и глубинными бомбами.

Строились в основном дирижабли объемом 12 000 кубических метров, длиной 76,3, диаметром 18,9 метра. Экипаж 8-10 человек. Такой дирижабль мог развивать скорость до 120 километров в час и находиться в полете более 25 часов.

К 1945 году было построено свыше 100 дирижаблей этой модели.

Конечно, весь успех борьбы с подводными лодками нельзя отнести только за счет дирижаблей, против лодок действовали морские корабли и авиация. Однако увеличение воздухоплавательного флота почти в три раза существенно повысило эффективность борьбы с подводными силами гитлеровцев.

В связи с большой надежностью дирижабельного сопровождения среди американских моряков появилась поговорка о том, что если караван сопровождает дирижабль, экипаж судна может спать спокойно.

В минувшую войну дирижабли успешно использовались для проведения спасательных работ как на море, так и на суше в труднодоступных местах. Например, за 1944 год ими было выполнено свыше 200 спасательных операций, во время которых дирижабли совершали посадки на море и в лесах.

В Советском Союзе после окончания войны неутомимый работяга дирижабль "СССР В-12" продолжал трудиться на мирном фронте. Его использовали для обследования больших площадей лесных гарей. Оно было выполнено в крайне сжатый срок. Всего за 7 лётных дней была тщательно обследована лесная площадь в 226 000 гектаров. Для выполнения этой работы обычным, наземным, методом потребовалось бы не менее года работы пяти лесоустроительных партий с общим составом только инженерно-технического персонала 30–40 человек!