И опять возникает вопрос: где эта грань и чем психолог отличается от спасателя?

Будет здорово, если каждый из вас самостоятельно и желательно в письменном виде поразмыслит над этими вопросами. А потом полученные ответы проверит на практике.

Давайте здесь скажем лишь о том, что вышеописанный набор черт и потребностей спасателя никакого отношения к профессиональной позиции не имеет.

2. Для каждого консультанта очень важно иметь навык самонаблюдения, саморефлексии. т. е. постоянно отслеживать континуум: что сейчас со мной происходит? На уровне поведения, мыслей, чувств и желаний. (О чем я думаю? Что я делаю? Что я чувствую? Чего я хочу? В какой я сейчас нахожусь роли? Я – Консультант или кто-то другой?).

И если в процессе этого внутреннего скрининга вы ловите себя, например, на чувстве злости или раздражения, жалости (в ракурсе презрения и брезгливости), желании контролировать или даже наказать клиента, осознайте, что вы сейчас вышли из роли консультанта и стали насильником. И помощь ваша, как консультанта, равна нулю. Потому что вы играете в навязанные клиентом игры.

Если вы хотите дать клиенту право на ошибку, испытываете жалость, желание освободить его от ответственности – это значит, что вы не консультант, а спасатель.

Если вы испытываете страх, беспомощность, жалость к самому себе, слабость своей позиции – вы сейчас жертва.

И если это произошло, это значит, что психолог вышел из процесса консультирования. Его задача вернуться в процесс, в роль консультанта, а впоследствии обязательно или самостоятельно, или на супервизорской группе с коллегами, или в рамках личной терапии осознать, что произошло на сессии.

3. После осознания своей внутренней позиции и своих потребностей важно выйти на следующий этап – разотождествление с манипулятивной ролью, которую пытается навязать клиент.

– Я – не спасатель. Я – консультант.

4. После этой внутренней декларации обычно рекомендуется сделать внешнюю декларацию: довести свою позицию до сведения клиента и сделать это нередко предметом дальнейшей работы.

Это можно сделать, либо сказав ему о своих чувствах, либо отразив те потребности, которые вы чувствуете в клиенте.

Например: клиент-насильник пытается актуализировать в консультанте спасателя или жертву, предлагая ему поработать с третьим лицом без его ведома.

– Я хочу внести ясность в наши отношения. Я разделяю точку зрения, что я могу помочь человеку только в том случае, когда этого хочет он сам. Я не могу вступать с вами в некий сговор без присутствия третьего лица. Если вы хотите, чтобы помощь ему была оказана, пригласите, пожалуйста, его, и у него будет возможность высказаться самостоятельно. С вами же я могу говорить только о ваших переживаниях и вашей позиции в отношении этой ситуации.

Например, клиент-жертва пытается актуализировать в консультанте спасателя:

– Вы сейчас хотите, чтобы я вас утешила, пожалела и сказала, что все образуется и будет хорошо?

– Да.

– А если я скажу это, вы мне поверите? Знаете, у меня создается впечатление, что вы почему-то чувствуете себя слабой, никому не нужной. Вы как будто не цените сама себя. И пытаетесь найти кого-то сильного, кто мог бы взять на себя ответственность и решить за вас ваши проблемы. Как вы относитесь к тому, что я сказала?

И сделать предметом обсуждения этот материал.

5. Давайте вспомним, что мы говорили о том, что взаимодействие клиента и консультанта происходит обычно на двух уровнях: содержания (что происходит?) и процесса (как это происходит?). В случае с манипуляциями процессуальный уровень имеет особенное значение.

Посмотрите на таблицу 4.1. Поразмыслите над тем, как будут отличаться ситуации, имеющие одно и то же содержание в зависимости от различий в занимаемой роли.

Таблица 4.1

Манипуляции: содержание и процесс

Пример запроса: помогите мне справиться с моим сыном. У него проблемы с учебой

Содержание (что происходит?): Клиент в роли Жертвы

Процесс (как это происходит?): Общий тон – жалобы. Страх кого-то рассердить, очень хочется решить все вопросы по-мирному. Страх брать на себя ответственность. Уход от решения проблем, желание, чтобы это сделали другие, например консультант.

Попытка перейти границы. Дайте мне совет. А что вы делаете, чтобы не расстраивать близких?

Содержание (что происходит?): Клиент в роли Насильника

Процесс (как это происходит?): Общий тон – напористый. Угрозы. Если вы не сделаете так, как я говорю, то у вас могут быть неприятности. Постоянно употребляет слово "должны". "Вы должны", "вы же работаете, и это ваша прямая обязанность помогать людям".

Попытка перейти границы. Сколько вы зарабатываете? А у вас дети есть? А муж/жена? А они вас слушаются?

Содержание (что происходит?): Клиент в роли Спасателя

Процесс (как это происходит?): Общий тон – извиняющийся. Чувствует вину за то, что сам не может решить свою проблему. Все время просит прощения за беспокойство. Ждет от консультанта волевых решений, какими бы они ни были, перекладывает ответственность на него.

Попытка перейти границы. Я не очень вам надоел своими разговорами? Может быть, вы устали? Дайте мне совет, поверьте, я сделаю все, что вы скажете. Но если вы хотите – давайте закончим.

Очевидно, что восприятие ситуации всегда связано с жизненной позицией. Когда мы говорим о манипулятивном клиенте, можно утверждать, что для решения его проблемы необходимо помочь осознать занимаемую им роль. Поэтому дальнейшая работа может состоять в том, чтобы сделать предметом обсуждения смысл выраженной манипулятивной роли.

Конечно, этого может и не произойти (если клиент к этому не готов). Но последующий разговор стоит вести через призму роли, понимания причин ее происхождения и актуальных потребностей клиента. Потому что именно они будут корнем понимания его проблем.

Таким образом, мы обсудили манипуляции в процессе психологического консультирования и классификацию ролей. Действительно, тема непростая. Самое важное в профессии – как и в жизни вообще – не потерять себя. Однако это возможно только в том случае, когда человек знает, кто он такой. И мы опять говорим о значимости работы над своей личностью, пониманием того, что есть позиция консультанта, обязательную проработку своих проблем в рамках личной терапии. Наверное, это справедливо. Потому что для того, чтобы судить о границах других, нужно очень качественно изучить свои.

А потом – только практика.

Именно на этой базе будет выстраиваться опыт, который через какое-то время станет успешным.

Глава 5

Кризисы

От "хорошего" до "плохого" – один шаг.

От "плохого" до "хорошего" – смысл.

Известная пословица гласит: "Когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем". Оптимизм этого высказывания уверенно говорит о том, что эта тема актуальна для каждого.

Кризис как процесс – универсальное явление, имеющее место в системах различной природы (город, экосистема, организм и т. д.).

Кризис в переводе с греческого означает "решение", "поворотный пункт", "исход".

Исследованием кризисов занимаются различные области знания: общая теория систем, теория самоорганизации, физиология, биология, экология, палеонтология, экономика, психология и др. Несомненно, трактовка понятия кризиса и внутреннее наполнение сути этого явления имеют много вариантов в зависимости от научной дисциплины, изучающей кризис, от направленности, глубины и специфики рассмотрения.

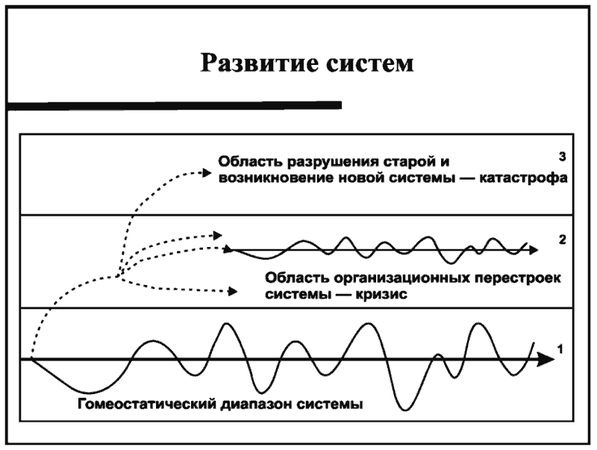

Рисунок 5.1

Место кризиса в развитии системы

Источник: Славинский Д.А. Там же.

И тем не менее в теории систем говорится о кризисе как естественном этапе развития. Любая система не может существовать без кризисов.

Правило "перемежающегося равновесия", сформулированное С. Гоулдом, Н. Элдреджем и С. Стенли (по Д.А. Славинскому), гласит: В эволюции систем чередуются периоды стазиса, когда основные структурные черты системы сохраняются неизменными, и периоды трансформации, когда в системе происходят коренные преобразования структуры и функционирования.

Таким образом, кризис – это естественное явление для всех систем. Однако очевидно, что в силу уникальности такой системы, каким является человек, психологический кризис будет иметь свои особенности. Обычно под психологическим кризисом понимается состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного человека ранее.

В психологической литературе тема кризисов раскрыта достаточно хорошо. Описываются возрастные, семейные кризисы, кризисы созависимых отношений, подробно раскрываются особенности течений кризисных состояний.

Наша задача в этой главе рассмотреть суть психологического кризиса и представить некоторые идеи работы в рамках психологического консультирования.

Под кризисной ситуацией понимается ситуация, выходящая за рамки ежедневного опыта, вызывающая потрясение человека и изменение его жизни. Она разрушает привычную картину мира личности, затрагивая такие ее базовые иллюзии, как иллюзию бессмертия, справедливости и простоты устройства мира. Иллюзия собственного бессмертия постепенно формируется у ребенка в процессе освоения окружающего мира как психологическая защита. Она помогает нормализации эмоционального состояния ребенка, когда все пугающее и страшное он не относит ни к себе, ни к близким людям. По мере развития и взросления личности эта иллюзия продолжает существовать, но, как правило, не осознается. Вторая иллюзия – иллюзия стабильности – связана с тем, что с детства в душевный мир человека привносится такой закон мироздания, из которого следует, что "плохое" случается только с "плохими людьми", и каждый получает только то, что он заслуживает. Таким образом, если человек будет вести себя "хорошо", с ним ничего не случится. Как и в первом случае, иллюзия справедливого устройства мира продолжает существовать у взрослого человека. Третьей иллюзией, которая формируется у ребенка и помогает ему приобрести чувство стабильности и безопасности, является иллюзия простоты устройства мира. Она базируется на представлении о том, что мир делится на две противоположные части: черную и белую, хорошую и плохую, добрую и злую. Кризисная ситуация разрушает и эту иллюзию, поэтому у людей, как правило, возникают чувства беспомощности, незащищенности, стыда, вины и страха.

Кризисное состояние – психическое (психологическое) состояние человека, внезапно пережившего субъективно значимую и тяжело переносимую психическую травму или находящегося под угрозой возникновения психотравмирующей ситуации.

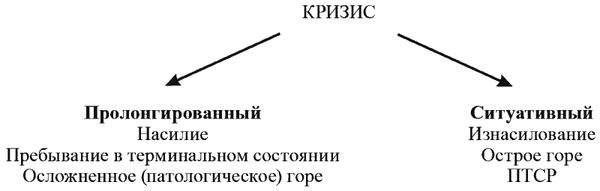

Для того чтобы выявить суть и течение кризисного процесса, мы дадим определение в ином ракурсе. Под кризисом мы будем понимать результат эрозии или разрушения, которое может происходить продолжительное время (и тогда мы можем говорить о пролонгированном кризисе) или быть следствием воздействия одного или нескольких ситуативных стрессовых факторов (ситуативный кризис).

Речь идет о том, что, когда стрессовые факторы будут воздействовать на человека на протяжении длительного времени, вхождение в кризисное состояние может занять определенное время. Например, в случае пребывания в ситуации насилия, которое иногда происходит неделями, месяцами или даже годами, мы можем говорить о пролонгированном кризисе.

Рисунок 5.2

Возникновение кризисного состояния может произойти и вдруг, неожиданно. При столкновении с мощным ситуативным стрессовым фактором – внезапная потеря кого-либо или чего-либо значимого для человека, становится свидетелем или участником психотравмирующей ситуации.

Для того чтобы лучше понять процесс вхождения в кризисное состояние, рассмотрим 3-стадийную модель кризисной эрозии. (Как мы правильно понимаем, вход в кризис может быть разным (через стадию тревоги или минуя ее), а результат будет один и тот же.)

Здесь можно провести некоторые параллели с общим адаптационным синдромом Ганса Селье, хотя напомним, что в этом случае речь не идет об описании физиологического стресса. Нас будут интересовать психологические реакции человека на воздействие одного или нескольких стрессовых факторов.

Знание этих стадий кризисной эрозии для психолога имеет исключительное значение. Понимание, на какой стадии находится клиент, дает возможность быстро и правильно поставить психологический диагноз, что очень важно в любой консультативной работе, но особенно при работе на телефоне доверия. Именно это будет определять стратегию действий консультанта.