Пришел Васька. В каких он был рваных сандалиях! Трудно даже себе представить. Каким-то чудом эти сандалии держались на его ногах.

- Мне нечего надеть, - сказал он тихо.

Я смотрел на его сандалии, вздыхая и сочувствуя ему.

- А те никак нельзя зашить? - спросил я тихо.

- Никак, - сказал он.

- Неужели никак нельзя зашить?

- Они не настоящие, - сказал он, опустив голову.

- Какие же они?

- Они картонные, - сказал Васька.

- Как?

- Они театральные, - сказал Васька. - Все равно бы они развалились…

- Как то есть театральные?

- Ну, специально для театра, на один раз… у них там делают такие туфли на один раз…

- Зачем же тебе их купили?

- Случайно купили…

- Значит, они театральные?

- Театральные… - сказал Васька.

- Тогда черт с ними! - сказал я.

- Черт с ними… - сказал Васька.

- Это замечательно, что они театральные! - сказал я.

Хотя ничего замечательного, конечно, в этом не было. Но все равно это было замечательно!

- Снимай сандалии, - сказал я, - зачем тебе сандалии! Снимай их, и пойдем в оперетту!

Как я боялся

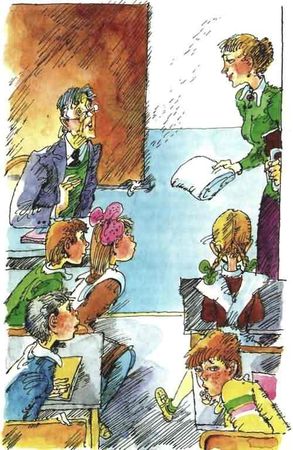

Когда я впервые шел в школу первого сентября в первый класс, я очень боялся, что меня там будут сразу что-нибудь сложное спрашивать.

Например, спросят: сколько будет 973 и 772? Или: где находится такой-то город, который я не знаю, где он находится. Или заставят быстро читать, а я не смогу - и мне поставят двойку.

Хотя родители меня уверяли, что ничего подобного не произойдет, я все равно волновался.

И вот такой взволнованный, даже напуганный, я вошел в класс, сел за парту и тихо спросил своего соседа:

- Писать умеешь?

Он покачал головой.

- А девятьсот семьдесят три и семьсот семьдесят два можешь сложить?

Он покачал головой и испуганно на меня посмотрел.

- А быстро умеешь читать?

Он совсем перепугался, чуть под парту не полез. Читать он совершенно не умел.

Я кое-как читать умел, но все равно боялся.

В это время учительница спросила меня, как моя фамилия, а я решил, что меня сейчас заставят быстро читать или слагать большие числа, и сказал:

- Я ничего не знаю!

- Чего не знаешь? - удивилась учительница.

- Ничего я не знаю! - крикнул я испуганно.

- А как зовут тебя, знаешь?

- Не знаю! - сказал я.

- Ни фамилии своей, ни имени не знаешь?

- Ничего не знаю! - повторил я.

В классе засмеялись.

Тогда я сквозь шум и смех класса крикнул во все горло:

- Свою фамилию и свое имя я знаю, но больше я ничего не знаю!

Учительница улыбнулась и сказала:

- Кроме имени и фамилии, никто вас больше спрашивать ни о чем не будет. Пока еще никто из вас почти ничего не знает. Для того вы и пришли в школу, чтобы учиться и все знать. Вот с сегодняшнего дня мы и начнем с вами учиться.

Тогда я смело назвал свою фамилию и свое имя.

Мне даже смешно стало, что я сначала боялся.

А сосед мой назвал свое имя и фамилию раньше, чем его об этом спросили.

Совесть

Когда-то была у Алеши двойка. По пению. А так больше не было двоек. Тройки были. Почти что все тройки были. Одна четверка была когда-то очень давно. А пятерок и вовсе не было. Ни одной пятерки в жизни не было у человека. Ну, не было так не было, ну что поделаешь! Бывает. Жил Алеша без пятерок. Рос. Из класса в класс переходил. Получал свои положенные тройки. Показывал всем четверку и говорил:

- Вот, давно было.

И вдруг - пятерка! И главное, за что? За пение. Он получил эту пятерку совершенно случайно. Что-то такое удачно спел - и ему поставили пятерку. И даже еще устно похвалили. Сказали: "Молодец, Алеша!" Короче говоря, это было приятным событием, которое омрачалось одним обстоятельством: он никому не мог показывать эту пятерку. Поскольку ее вписали в журнал, а журнал, понятно, на руки ученикам, как правило, не выдается. А дневник свой он дома забыл. Раз так - значит, Алеша не имеет возможности показывать всем свою пятерку. И поэтому вся радость омрачалась. А ему, понятно, хотелось всем показывать, тем более что явление это в его жизни, как вы поняли, редкое. Ему могут попросту не поверить без фактических данных. Если пятерка была бы в тетрадке, к примеру, за решенную дома задачу или же за диктант, тогда проще простого. То есть ходи с этой тетрадкой и всем показывай. Пока листы не начнут выскакивать.

На уроке арифметики у него созрел план: украсть журнал! Он украдет журнал, а утром его принесет обратно. За это время он может с этим журналом обойти всех знакомых и незнакомых. Короче говоря, он улучил момент и украл журнал на переменке. Он сунул журнал себе в сумку и сидит как ни в чем не бывало. Только сердце у него отчаянно стучит, что совершенно естественно, поскольку он совершил кражу. Когда учитель вернулся, он так удивился, что журнала нет на месте, что даже ничего не сказал, а стал вдруг какой-то задумчивый. Похоже было, что он сомневался - был журнал на столе или не был, с журналом он приходил или без. Он так и не спросил про журнал; мысль о том, что кто-то из учеников украл его, не пришла ему даже в голову. В его педагогической практике такого случая не было. И он, не дожидаясь звонка, тихо вышел, и видно было, что он здорово расстроен своей забывчивостью.

А Алеша схватил свою сумку и помчался домой. В трамвае он вынул журнал из сумки, нашел там свою пятерку и долго глядел на нее. А когда он уже шел по улице, он вспомнил вдруг, что забыл журнал в трамвае. Когда он это вспомнил, то он прямо чуть не свалился от страха. Он даже сказал "ой!" или что-то в этом роде. Первая мысль, какая пришла ему в голову, - это бежать за трамваем. Но он быстро понял (он был все-таки сообразительный), что бежать за трамваем нет смысла, раз он уже уехал. Потом много других мыслей пришло ему в голову. Но это были все такие незначительные мысли, что о них и говорить не стоит.

У него даже такая мысль появилась: сесть на поезд и уехать на Север. И поступить там где-нибудь на работу. Почему именно на Север, он не знал, но собирался он именно туда. То есть он даже и не собирался. Он на миг об этом подумал, а потом вспомнил о маме, бабушке, своем отце и бросил эту затею. Потом он подумал, не пойти ли ему в бюро потерянных вещей: вполне возможно, что журнал там, но вдруг возникнет подозрение. Его наверняка задержат и привлекут к ответственности. А он не хотел привлекаться к ответственности, несмотря на то что этого заслуживал.

Он пришел домой и даже похудел за один вечер. А всю ночь не мог уснуть и к утру, наверное, еще больше похудел.

Во-первых, его мучила совесть. Весь класс остался без журнала. Пропали отметки всех друзей. Понятно его волнение. А во-вторых, пятерка. Одна за всю жизнь и та пропала. Нет, я понимаю его. Правда, мне не совсем понятен его отчаянный поступок, но переживания его мне совершенно понятны.

Итак, он пришел утром в школу. Волнуется. Нервничает. В горле комок. В глаза не смотрит.

Приходит учитель. Говорит:

- Ребята! Пропал журнал. Какая-то оказия. И куда он мог деться?

Алеша молчит.

Учитель говорит:

- Я вроде бы помню, что я приходил в класс с журналом. Даже видел его на столе. Но в то же время я в этом сомневаюсь. Не мог же я его потерять по дороге, хотя я очень хорошо помню, как взял его в учительской и нес по коридору.

Некоторые ребята говорят;

- Нет, мы помним, что журнал лежал на столе. Мы видели.

Учитель говорит:

- В таком случае, куда он делся?

Тут Алеша не выдержал. Он не мог больше сидеть и молчать. Он встал и говорит:

- Журнал, наверное, в камере потерянных вещей…

Учитель удивился и говорит:

- Где-где?

А в классе засмеялись.

Тогда Алеша, очень волнуясь, говорит:

- Нет, я правду говорю, он, наверно, в камере потерянных вещей… он не мог пропасть…

- В какой камере? - говорит учитель.

- Потерянных вещей, - говорит Алеша.

- Ничего не понимаю, - говорит учитель.

Тут Алеша вдруг почему-то испугался, что ему здорово влетит за это дело, если он сознается, и он говорит:

- Я просто хотел посоветовать…

Учитель посмотрел на него и печально так говорит:

- Не надо глупости говорить, слышишь?

В это время открывается дверь, и в класс входит какая-то женщина и в руке держит что-то завернутое в газету.

- Я кондуктор, - говорит она, - прошу прощения. У меня сегодня свободный день. И вот я нашла вашу школу и класс, и в таком случае возьмите ваш журнал.

В классе сразу поднялся шум, а учитель говорит:

- Как так? Вот это номер! Каким образом наш классный журнал оказался у кондуктора? Нет, этого не может быть! Может быть, это не наш журнал?

Кондукторша лукаво улыбается и говорит:

- Нет, это ваш журнал.

Тогда учитель берет у кондуктора журнал и быстро листает.

- Да! Да! Да! - кричит он. - Это наш журнал! Я же помню, что нес его по коридору…

Кондукторша говорит:

- А потом забыли в трамвае?

Учитель смотрит на нее широко раскрытыми глазами. А она, широко улыбаясь, говорит:

- Ну, конечно, вы забыли его в трамвае.

Тогда учитель хватается за голову и говорит:

- Господи! Что-то со мной происходит. Как я мог забыть журнал в трамвае? Это ведь просто немыслимо! Хотя я помню, что нес его по коридору… Может, мне уходить из школы? Я чувствую, мне все труднее становится преподавать…

Кондукторша прощается с классом, и весь класс ей кричит "спасибо", и она с улыбкой уходит.

На прощанье она говорит учителю:

- В другой раз будьте внимательней.

Учитель сидит за столом, обхватив свою голову руками, в очень мрачном настроении. Потом он, подперев руками щеки, сидит и смотрит в одну точку.

Тогда встает Алеша и срывающимся голосом говорит:

- Я украл журнал.

Но учитель молчит.

Тогда Алеша опять говорит:

- Это я украл журнал. Поймите…

Учитель вяло говорит:

- Да… да… я понимаю тебя… этот твой благородный поступок… но это делать ни к чему… ты мне хочешь помочь, я знаю, взять вину на себя… но зачем это делать, мой милый.

Алеша чуть не плача говорит:

- Нет, я вам правду говорю…

Учитель говорит:

- Вы смотрите, он еще настаивает… какой упорный мальчишка… нет, это удивительно благородный мальчишка… Я это ценю, милый, но… раз… такие вещи со мной случаются… нужно подумать об уходе… оставить на время преподавание…

Алеша говорит сквозь слезы:

- Я вам правду говорю…

Учитель резко встает со своего места, хлопает по столу кулаком и кричит хрипло:

- Не надо!

После этого он вытирает платком слёзы и быстро уходит.

А как быть Алеше?

Он остается весь в слезах. Пробует объяснить классу, но ему никто не верит.

Он чувствует себя в сто раз хуже, чем если бы был жестоко наказан. Он не может ни есть, ни спать.

Он едет к учителю на дом. И все ему объясняет. И он убеждает учителя. Учитель гладит его по голове и говорит:

- Это значит, что ты еще не совсем потерянный человек и в тебе есть совесть.

И учитель провожает Алешу до угла.

Как мы в трубу лазали

Большущая труба валялась на дворе, и мы на нее с Вовкой сели. Мы посидели на этой трубе, а потом я сказал:

- Давай-ка в трубу полезем. В один конец влезем, а выйдем с другого. Кто быстрей вылезет.

Вовка сказал;

- А вдруг мы там задохнемся.

- В трубе два окошка, - сказал я, - как в комнате. Ты же в комнате дышишь?

Вовка сказал:

- Какая же это комната, раз это труба. - Он всегда спорит.

Я полез первым, а Вовка считал. Он досчитал до тринадцати, когда я вылез.

- А ну-ка я, - сказал Вовка.

Он полез в трубу, а я считал. Я досчитал до шестнадцати.

- Ты быстро считаешь, - сказал он, - а ну-ка еще!

И снова полез в трубу.

Я сосчитал до пятнадцати.

- Совсем там не душно, - сказал он, - там прохладно.

Потом к нам подошел Петька Ящиков.

- А мы, - говорю, - в трубу лазаем! Я на счете тринадцать вылез, а он на пятнадцати.

- А ну-ка я, - сказал Петя.

И он тоже полез в трубу.

Он вылез на восемнадцати.

Мы стали смеяться.

Он снова полез.

Вылез он очень потный.

- Ну как? - спросил он.

- Извини, - сказал я, - мы сейчас не считали.

- Что же, значит, я даром полз?

Он обиделся, но полез снова.

Я сосчитал до шестнадцати.

- Ну вот, - сказал он, - постепенно получится!

И он снова полез в трубу.

В этот раз он там долго ползал. Чуть не до двадцати. Он разозлился, хотел опять лезть, но я сказал:

- Дай другим полезть, - оттолкнул его и полез сам.

Я набил себе шишку и долго полз. Мне было очень больно. Я вылез на счете тридцать.

- Мы думали, что ты пропал, - сказал Петя.

Потом полез Вовка. Я уже до сорока сосчитал, а он все не вылезал. Гляжу в трубу - там темно. И другого конца не видно.

Вдруг он вылезает. С того конца, в который влез. Но вылез он головой вперед. А не ногами. Вот что нас удивило!

- Ух, - говорит Вовка, - чуть не застрял…

- Как это ты повернулся там?

- С трудом, - говорит Вовка, - чуть не застрял…

Мы здорово удивились.

Тут подошел Мишка Меньшиков.

- Чем вы тут, - говорит, - занимаетесь?

- Да вот, - говорю, - в трубу лазаем. Хочешь полезть?

- Нет, - говорит, - не хочу. Зачем мне туда лазать?

- А мы, - говорю, - туда лазаем.

- Это видно, - говорит он.

- Чего видно?

- Что вы туда лазали.

Глядим друг на друга. И вправду видно. Мы все как есть в красной ржавчине. Все как будто заржавели. Просто жуть!

- Ну, я пошел, - говорит Мишка Меньшиков.

И он пошел.

А мы больше в трубу не полезли. Хотя мы уже все ржавые были. Нам все равно уже было. Лезть можно было. Но мы все равно не полезли.

Две шапки

Когда моя мама куда-нибудь отлучается, Вовка приходит ко мне, а когда его мама куда-нибудь отлучается, я к нему прихожу. И мы что-нибудь делаем.

Один раз мы с ним сидим, в окно смотрим, а за окном дождь идет.

Я говорю:

- Давай что-нибудь делать.

А Вовка говорит:

- Чего?

- Не знаю.

- И я не знаю.

Мы посидели, подумали, посмотрели, как дождь идет, как люди ходят под дождем, но ничего не придумали.

Очень сложно что-нибудь делать, когда делать нечего.

Вдруг я как заору:

- Придумал!

- Чего придумал? - спрашивает Вовка.

- Давай шапки стирать!

- Какие шапки?

Я весь шкаф перерыл, пока шапку нашел. А Вовка смотрел и все спрашивал: "Ты умеешь стирать? Ты умеешь стирать?"

- Да чего тут уметь, - говорю. - Гляди! Меховая, лохматая! Кое-где, правда, потерлась. Вокруг головы. А так почти новая шапка. Только сзади прореха. И спереди. И дыра сбоку. Не так чтоб большая дыра. Но заметно. Когда очень близко подходишь. А издалека не видно. Хоть целый день смотри. Скоро лето. Потом будет осень. А после зима. Постираем мы наши шапки. Зима подойдет. И мы будем ходить в чистых шапках!

- У меня ведь с собой нет шапки, - говорит Вовка.

- А это что?

- Это фуражка.

- Сначала мою, - говорю, - постираем, а потом твою постираем.

- Зачем мою стирать? Мою не надо стирать, - говорит Вовка.

- Совершенно грязная шапка, - говорю. - Противно смотреть! На твоем месте я постыдился бы появляться в обществе в такой шапке.

- Я ни в каком обществе не появляюсь, - говорит Вовка.

- А на улице, по-твоему, удобно появляться?

- Ну ладно, - говорит Вовка, - твою постираем, а потом мою постираем.

Положил я шапку в корыто. Воды налил. Засучил рукава. Стал мылить шапку.

Вовка мне помогал. Мы ее по очереди мылили до тех пор, пока мыло все не измылилось.

Дальше стали ее полоскать. Мы полоскали ее, полоскали, а потом из корыта вынули и стали ее мыть под краном. Чтоб все мыло из шапки вышло. В корыте вода и так мыльная. Все мыло обратно в шапку лезет.

Мы ее под краном, наверно, целый час мыли. Ухо одно оторвали. Кое-где мех общипали. И дыру сбоку расширили. А так здорово вымыли. Вся как есть чистая стала. Оставалось только сушить.

Вдруг Вовка мне говорит:

- Она, когда высохнет, на голову не полезет.

Я здорово испугался, что она потом не полезет на мою голову, и говорю:

- Что же ты раньше мне не сказал?

- Я только сейчас вспомнил.

- Почему же ты раньше не вспомнил?

- Не мог. Это не от меня зависит.

- А от кого же это зависит?

- От памяти.

- Ну и память у тебя!

- Память у меня неважная, это верно, - говорит он.

Вот что значит память! Разве я бы стирал свою шапку, знай, что так все получится? А он все знал и забыл. Остается надеть шапку мокрой. Пусть сохнет на голове.

Мы с Вовкой выжали шапку как следует, я надел ее, и мы пошли играть в шашки. Хотя мы выжимали шапку вовсю, воды в ней осталось много.

Вода текла по лицу и за шиворот. Но я терпел. Другие люди в более тяжелые условия попадают. И ничего. Выдерживают.

Я спокойно играл с Вовкой в шашки, а шапку свою не снимал. Мы сыграли с ним несколько партий. Иногда я мотал головой, и брызги летели во все стороны. Подкладка линяла, и брызги были чернильные. Вовка ежился и ругался. Вдруг мне пришла в голову мысль такая: "А вдруг, когда она высохнет, с головы не слезет?" Я даже вертеть головой перестал. Хотел Вовку спросить об этом, но мне как-то неудобно стало обо всем его спрашивать, как будто я сам ничего не знаю. Как будто он в жизни больше меня понимает. И я молча сидел и думал. Я думал о многом: о том, сколько времени будет сохнуть моя шапка, о том, как я буду спать в этой шапке, поскольку она сегодня не высохнет, о том, стирают ли шапки вообще, и если стирают, то неужели вот так сидят в мокрых шапках и ждут, когда они высохнут? Я вспоминал все шапки, какие мне приходилось видеть, представил многих людей в моем положении и почему-то стал сомневаться в том, что шапки вообще кто-нибудь стирает и сушит их таким образом. Я, например, вспомнил шапку папиного знакомого, директора театра, маминого знакомого, ученого… Или, может быть, есть особенные приспособления, этакие болванки, куда натягивают мокрую шапку и сушат ее, может быть, посредством какой-нибудь электрической сушилки. Я представил себе целый ряд этих болванок, на которых торчат различные шапки, и мне стало очень тоскливо, будто я какая-нибудь болванка, а не Петя Ящиков, ученик первого класса…

- Ну как, - спросил Вовка, - сохнет?

- Неважно, - говорю, - сохнет.

- И чего, - говорит, - тебе в голову пришло эту шапку стирать?

- А тебе чего-нибудь в голову пришло? - говорю.

- Мне ничего не пришло, - говорит Вовка.