Форма государственного режима

Если форма правления и форма территориального устройства отвечают на вопрос как организована власть в государстве (в институциональном и территориальном аспектах), то форма государственного режима (нередко используется сочетание "политический режим", особенно в политологической литературе) дает представление о том, как функционирует власть, какими методами, средствами и способами она осуществляется, как выстраиваются реальные отношения между государством и гражданами, между властью и обществом. Разброс подходов к классификации государственных режимов огромен, при этом есть и подход преобладающий – режимы принято разделять на демократический и недемократический (в рамках последнего возможна более дробная градация – авторитарный, тоталитарный, фашистский, расистский, клерикальный и т. д.). Характеристики этих разновидностей диаметрально противоположны: если для демократического режима характерны свободные выборы, регулярное, периодическое обновление власти, политический плюрализм и многопартийность, наличие реальной политической оппозиции, реальное разделение власти и эффективная система сдержек и противовесов, развитая система прав граждан и их гарантирование, для недемократического режима – декоративность и формальность выборов (посредством которых практически невозможно сменить власть, а иногда выборы могут и вообще не проводиться), идеологический монизм (связанный с господством одной идеологии и всяческим подавлением (открыто или косвенно) политической оппозиции), отсутствие или формальное функционирование системы разделения власти (которая, как правило, сосредоточена в руках исполнительной власти или единоличного лидера), существенное ограничение граждан в правах.

Если вывод о существовании в государстве той или иной формы правления или формы территориального устройства можно сделать на основе формально-юридического анализа текстов конституции и законов о системе и полномочиях органов власти, организации территории и статусе составных частей государства (нередко эти тексты, включая официальное название государства, содержат прямое указание на ту или иную форму государства – "Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии", "Королевство Саудовская Аравия", "Княжество Монако", "Республика Корея", "Эстонская республика", "Федеративная Республика Бразилия", "Российская Федерация", "Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство" (ст. 1 Конституции Республики Беларусь) и т. п.), то вывод о существовании в государстве той или иной модели государственного режима на основе такого анализа сделать невозможно – необходим анализ реальной политико-правовой практики. Ни одно государство не будет на конституционном уровне закреплять существование у себя антидемократического режима, такие режимы существуют, как правило, на фоне конституционных и законодательных текстов, содержащих демократические положения – фашистский режим в Германии сложился и существовал (на известном этапе истории) на основе очень прогрессивной Веймарской Конституции; тоталитарный режим в СССР существовал при достаточно красивых и правильных конституционных формулировках о народовластии, социалистической демократии (да и нынешние авторитарные тенденции развиваются в современной России при неизменности в основе своей либеральной, демократической Конституции 1993 г.); Конституция Ирака 2005 г. – демократична по своему содержанию, однако существующий в стране режим вряд ли соответствует этому содержанию и т. п.

Государственный режим – явление достаточно подвижное, на конкретных исторических этапах развития государства при неизменности его территории и формы правления могут преобладать те или иные тенденции в функционировании власти или даже кардинально изменяться форма государственного режима (Франция при Ш. де Голле и при Ф. Олланде, Великобритания при У. Черчилле, М. Тэтчер или Дж. Кэмероне, Китай при Мао Цзэдуне и при Дэн Сяопине, Камбоджа (Кампучия) при Пол Поте и после него, Россия при Б. Ельцине и при В. Путине и т. п.). Кроме того, далеко не всегда режим властвования в том или ином государстве поддается конкретным формулировкам – в демократических государствах нередко присутствуют проявления авторитаризма, а в недемократических – проявления демократии. Нельзя игнорировать и государственно-правовую традицию, преобладающую в стране государственно-правовую доктрину. Так, социалистическая конституционная модель с позиции традиционного ("западного") конституционализма представляется однозначно недемократической, а для КНР или КНДР – это высший тип демократии; отсутствие института всеобщего и равного избирательного права с той же позиции вызывает резкое неприятие, а в ряде арабских государств такая ситуация не делает жизнь граждан (подданных) некомфортной и не порождает каких-либо социальных протестов.

Не является самостоятельной разновидностью формы государства правовое государство. Правовым может быть и монархия (Испания, Нидерланды, Швеция, Япония), и республика (Республика Корея, Исландия, Греция), и федерация (Германия, Бельгия), и унитарное государство (Италия, Франция, Финляндия). Характеристики правовой государственности связаны именно с государственным режимом. Сущность правового государства может быть представлена через совокупность следующих составляющих:

а) институциональной (власть в таком государстве организована и осуществляется на основе принципа единства и разделения с обязательным наличием системы сдержек и противовесов);

б) нормативно-правовой (в таком государстве реально обеспечено верховенство права, правового закона; само государство, все органы власти связаны законом, ему подчиняются, функционируют на его основе);

в) гуманистической (в таком государстве признаются и реально гарантируются основные права и свободы человека и гражданина в соответствии с международными общепризнанными стандартами).

В идеале правовое государство в современном мире вряд ли может быть обнаружено – в любом государстве имеют место те или иные отступления от его принципов и признаков, однако степень (масштаб) подобных отступлений, естественно, различаются. Очевидно одно: государству для того, чтобы быть правовым, недостаточно закрепить это в своей конституции (что, кстати, сделали практически все постсоветские государства; содержательно принципы правовой государственности просматриваются в конституционных текстах многих государств, в которых основные законы принимались в XXI веке – Ирак, Египет, Афганистан, Тунис, Восточный Тимор и др.), необходима реализация отмеченных составляющих на практике, что требует известных усилий государственно организованного общества.

Список рекомендуемой литературы

1. Институциональные и территориальные аспекты организации публичной власти в современном государстве: монография / под ред. С.И. Некрасова. М.: ГУУ, 2012.

2. Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет: история и современность / Н.Б. Пастухова. М.: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2013.

3. Правоведение: учебник для бакалавров / под ред. С.И. Некрасова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 629 с. Гл. 1, 2.

4. Территория в публичном праве: монография / С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина, И.А. Исаев, И.А. Алебастрова. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013.

5. Тихомиров Ю.А. Государство: монография / Ю.А. Тихомиров. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013.

6. Чиркин В.Е. Государствоведение: учебник для магистрантов по направлению "Юриспруденция" / В.Е. Чиркин. 3-е изд., испр. и доп. М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2012.

7. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: учеб. пособие / В.Е. Чиркин. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.

Глава 2

Основные положения теории права

2.1. Право и иные социальные нормы: понятия, признаки, функции

Общеизвестная фраза Аристотеля о сущности человека имеет очевидное подтверждение в повседневной жизни – люди существуют и реализуют свои интересы преимущественно в общественных отношениях. Ежедневно вступая в разнообразные отношения с другими индивидами, социальными группами, организациями и объединениями (в виде, например, совместной деятельности, заинтересованности в отношении других субъектов или оценки их действий и намерений), мы подчиняемся особым правилам поведения – социальным нормам.

Итак, социальные нормы – это правила, регулирующие поведение людей в обществе. От них следует отличать технические нормы – правила взаимодействия людей с силами и объектами природы, техникой, орудиями и инструментами труда. Это математические, лингвистические, медицинские и прочие правила.

К социальным нормам относят традиции, нормы морали (нравственности, этики), религиозные, корпоративные, эстетические, политические и правовые нормы.

Традиции представляют собой неписаные правила поведения, постоянно осуществляемые в течение длительного времени (обычаи – специально созданные (в отличие от традиций) правила поведения, часть обрядов и др.).

Мораль или моральные нормы можно определить как правила поведения, основанные на представлениях тех или иных социальных групп о добре и зле, справедливости и несправедливости, совести, достоинстве и прочих этических требованиях. Формой существования морали выступает коллективное сознание.

Нормы религии устанавливаются в рамках различных конфессий и регулируют поведение последователей данной конфессии (верующих).

Правила поведения, создаваемые в объединениях и организациях для упорядочивания взаимоотношений между членами этих объединений (организаций) именуются корпоративными нормами.

Создание и восприятие произведений искусства, а также критерии прекрасного в рамках отдельных сообществ регламентируются эстетическими нормами.

Отношения по поводу получения, осуществления, удержания публичной власти являются предметом регулирования норм политики. Понятие правовых норм, которое требует более пространного определения, дано в конце параграфа.

Перечисленные социальные нормы обладают следующими общими признаками: появляются в связи с необходимостью согласования индивидуальных интересов с групповыми и общественными, предназначены упорядочивать общественную жизнь, адресованы индивидам, обеспечены санкциями за их нарушение.

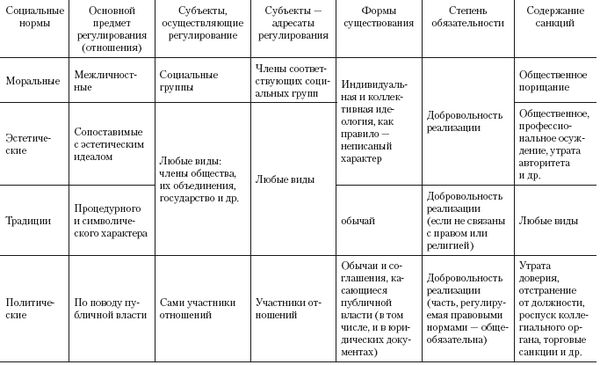

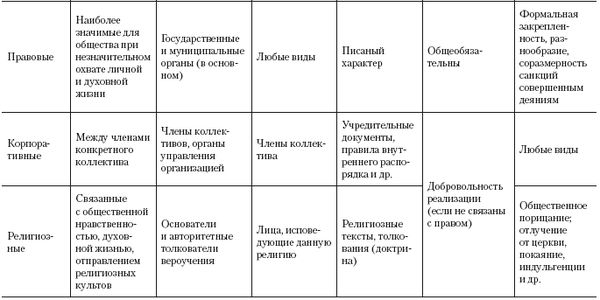

Все социальные нормы действуют взаимосвязано. Нередко одно и то же поведение признается нежелательным различными социальными регуляторами. Допустим, кража будет и плохим (мораль), и греховным (религия) и противоправным деянием. Следует отметить, что нормы права практически всегда соседствуют с иными социальными нормами. Например, на защите собственности стоят и право, и мораль, и религия, и корпоративные нормы. Взаимосвязь проявляется также и в том, что неправовые нормы могут получить правовое оформление. В качестве подтверждения можно привести установление административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем общественную нравственность (нарушение норм морали) или закрепление трудовым законодательством религиозных праздников (Рождество Христово). Социальные нормы отличаются друг от друга по следующим основаниям (табл.):

Таким образом, право – это тоже совокупность социальных норм, имеющих, очевидно, особый характер. Право неотделимо от общества и производно от него, оно обусловлено сложившимися в обществе иными правилами. Социальная роль права заключается в воздействии на общественные отношения с целью их интеграции, обеспечения стабильности и развития общества, выражения идей социальной справедливости и социального равенства.

В формально-юридическом значении право представляет собой систему обязательных, формально определенных правил поведения, установленных или санкционированных государством и обеспеченных силой государственного принуждения.

Устоявшимися свойствами (признаками) права являются следующие:

✓ общеобязательность (все правовые предписания распространяются на всех (с исключениями, конечно) субъектов и обязательны для них);

✓ формальная определенность (нормы права, обычно, имеют внешне выраженную письменную форму, а также четкую логическую структуру, позволяющую точно уяснить рамки поведения субъектов);

✓ нормативность (право, прежде всего, составляют правила общего характера (нормы), рассчитанные на многократное применение);

✓ системность (право представляет собой упорядоченную, внутренне согласованную совокупность юридических норм, где каждая норма занимает определенное место и связана с другими нормами);

✓ связь с государством (право большей частью принимается, применяется и обеспечивается государством).

Основные направления воздействия права на сознание и поведение людей называются функциями права. К ним, в частности, относятся:

✓ учредительная функция (заключается в установлении принципов, пространственных пределов (границ государства), создании и упразднении субъектов права (государственных органов и т. п.));

✓ регулятивная функция (состоит в упорядочивании общественных отношений путем установления норм развивающих, изменяющих или прекращающих определенные социальные связи);

Таблица

✓ охранительная функция (производна от регулятивной и заключается в защите правоотношений путем установления правовых ограничений (обязанностей, запретов, наказаний));

✓ информационно-ориентирующая функция (состоит в передаче адресатам правового регулирования сведений о правах и обязанностях, возможном и должном поведении);

✓ воспитательная функция (способствует повышению правовой культуры, формированию мотивов правомерного поведения индивидов и их объединений).

Две последние функции обычно относят к общесоциальным (в противоположность остальным, специально-юридическим). Мы предлагаем учесть тот факт, что право, в любом случае, воздействует на общественные (социальные) отношения. Следовательно, все предложенные функции права допустимо считать социальными и указывать в общем перечне.

2.2. Понятие и виды источников права

Термин "источник" в русском языке (как и в латинском, откуда перенесена эта метафора) означает не только водную струю, выходящую на поверхность земли, но и "то, что дает начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь". Применительно к праву этот термин рассматривается в нескольких значениях:

✓ материальный источник права – это условия жизни общества, реальные обстоятельства, вызывающие возникновение права (общественный строй, экономический прогресс, уровень развития культуры и т. п.);

✓ идеальный (идеологический) источник права – это отображение материальных источников права в сознании законодателя и других субъектов правотворчества, мыслительная деятельность индивидов и групп, и ее результаты (юридическая доктрина, правовая культура общества и др.);

✓ формально-юридический источник права – это юридически оформленный результат идеологического осознания потребностей общественного развития, внешняя форма выражения правовых норм (конституции, законы и др.).

К основным видам форм права относятся:

✓ нормативно-правовой акт (письменный документ, содержащий властное волеизъявление государственного органа или непосредственно граждан, в котором сформулированы правовые нормы);

✓ юридический (судебный, административный) прецедент (решение компетентного органа или должностного лица, которое цитируется как пример или аналогия для разрешения подобных дел в будущем);

✓ правовой обычай (общеобязательное, длительно и единообразно применяемое правило поведения, одобренное государством);

✓ нормативный договор (соглашение сторон, закрепляющее нормы их поведения, права и обязанности);

✓ религиозные нормы (правила поведения, содержащиеся в священных для верующих текстах и их толкованиях);

✓ юридическая доктрина (общепринятое мнение авторитетных ученых-юристов о праве, изложенное в научных трудах и признанное государством);

✓ общие принципы права (общеобязательные исходные начала права, выражающие его основные черты и ценности).

Юридический прецедент создается в рамках разрешения конкретного дела. Прецедентом является не целиком административное или судебное решение, а только та его часть, которая содержит правовое предписание (норму, принцип), обосновывающее решение по данному делу. Это, разумеется, новая норма, восполняющая пробел в правовом регулировании. Практическое использование юридического прецедента зависит от сложившейся в государстве правовой системы. Так, в англосаксонской правовой семье действует принцип обязательности судебного прецедента, что означает необходимость судей следовать решениям вышестоящих судов по аналогичным делам. В других странах судья может, но не обязан учитывать прецедент.