Повесть о приключениях маленькой девочки, оставшейся без родителей в сибирской тайге.

Содержание:

ТАЙНА ЛИДИИ ЧАРСКОЙ 1

Лидия Чарская - СИБИРОЧКА 1

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ - Что было девять лет назад 2

Часть I - В ГЛУШИ СИБИРИ 3

Часть II - МАЛЕНЬКАЯ УКРОТИТЕЛЬНИЦА ЛЬВОВ 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

Примечания 30

ТАЙНА ЛИДИИ ЧАРСКОЙ

Взрослые нередко с недоумением спрашивают: почему дети с таким увлечением читают книги Лидии Чарской? А впервые этот вопрос возник примерно сто лет назад, когда никому доселе не известная писательница стала вдруг очень популярной среди гимназисток - и гимназистов тоже, хотя они это и скрывали, заявляя, что книги Лидии Чарской - только для глупых девочек.

В начале XX века повести Лидии Чарской обычно публиковались в детском журнале "Задушевное слово", а его выписывали во многих русских интеллигентных семьях. Кстати, своей популярностью журнал был в немалой степени обязан этой писательнице. Однако именно за сотрудничество с ней его стали бранить. В газетах печатались исполненные иронии критические статьи против Лидии Чарской. Ее ругали за неправдоподобных героев и преувеличенные переживания, неестественных героинь, вечно рыдающих и впадающих в истерику. Смешным и претенциозным выглядел, на взгляд критиков, литературный псевдоним "Чарская", взятый Лидией Алексеевной Чуриловой, актрисой петербургского Александрийского театра.

Однако, несмотря на разъяснения умных взрослых, дети упрямо продолжали читать Лидию Чарскую. Правда, потом, взрослея, как-то внезапно утрачивали интерес к писательнице, еще недавно столь горячо любимой, и больше к ее книгам не возвращались.

Казалось бы, Чарскую могло ожидать забвение уже в первом десятилетии XX века, когда ее горячие поклонники подросли и, что вполне естественно, разочаровались в ней.

Но случилось непредвиденное…

Следующее поколение юных читателей тоже попадает под очарование Лидии Чарской. И после революции Чарскую не перестают читать. Советские школьники передавали из рук в руки комплекты "Задушевного слова" и книги с дореволюционным шрифтом. Их тоже что-то притягивало в старомодных переживаниях гимназисток и воспитанниц институтов благородных девиц, хотя вокруг шла уже совсем другая жизнь, про которую для детей были написаны новые увлекательные книги. Конечно, эти книги заняли главное место в тогдашнем детском чтении. И все же… Какой-то тайный уголок оставался в детских душах для Лидии Чарской.

Почему же все-таки не пропал интерес к ней? В чем ее тайна?

О Лидии Алексеевне Чуриловой, урожденной Вороновой, сохранилось немного сведений. Даты жизни пишутся приблизительно: родилась в 1875 или 1876 году, умерла в 1937 или 1938 году. Училась она в Павловском институте в Петербурге. В юности писала стихи, а все годы учения прилежно вела дневник, который потом ей пригодился в работе над книгами. Что же касается псевдонима "Чарская", то он был взят из "Египетских ночей" Пушкина, там главный герой носит эту фамилию.

Героини Лидии Чарской - девочки со стойкими характерами. В них угадывается женский идеал писательницы: сочетания мягкости и упорства, доверчивости и проницательности, умения понять суть человека, разглядеть его добрую основу.

Одна из повестей нашей книги, "Записки маленькой гимназистки", - это история осиротевшей девочки, оказавшейся в доме богатых родственников и столкнувшейся с их презрением и недоброжелательством. К тому же Лена, несмотря на их возмущение, навещает семью простого железнодорожного кондуктора и даже приглашает его дочь Нюру в дядюшкин дом на елку.

Отношение к бедным в книгах Лидии Чарской - главное мерило человеческого достоинства. И это действительно было в традициях дореволюционной русской интеллигенции. Обратите внимание, что в "Записках маленькой гимназистки" такие благородные качества проявляет юная графиня Анна Симолинь. Она и Лену берет в гимназии под защиту, и Нюру обласкала, появившись очень вовремя на детском празднике в доме родственников Лены.

В своих произведениях Лидия Чарская учит детей составлять мнения о человеке по его душевным качествам, а не по тому, богат он или беден. Такие уроки стали особенно актуальными в наши дни.

Другое очень важное для Чарской качество - умение терпеть несправедливости и непреклонная вера в то, что рано или поздно злые силы потерпят поражение, а добро победит. Именно так складывается судьба маленькой гимназистки. Сначала на ее сторону переходит самый младший в дядюшкиной семье. Толя, потом исправляется горбунья Жюли, которая была злючкой только из-за своего уродства. В конце концов, когда Лена решает остаться у дядюшки и с благодарностью отказывается от предложения графини Анны, даже черствая тетя Нелли испытывает чувство раскаяния. "Я и не думала, что Елена такой чудный, благородный ребенок", - говорит тетя Нелли. Однако вот тут, где речь идет о взрослых людях, юные читатели могут и не поверить в столь стремительное перерождение.

Скорей всего, и в дальнейшем у Лены не обойдется без неприятностей. Но теперь появилась уверенность, что маленькая гимназистка не пропадет, выдержит любые испытания. Чарская неплохо знала своих читателей - все ее повести своей безыскусностью подталкивают их дофантазировать дальнейшие приключения полюбившихся героев.

Вспоминая свои детские впечатления от "Записок маленькой гимназистки", поделюсь с современными читателями и таким наблюдением. Повести Лидии Чарской с первых страниц словно бы приглашают тебя к размышлению: а как бы ты поступила на месте Лены? Предлагают пойти, как Лена, первый раз в петербургскую гимназию, оказаться в окружении незнакомых девочек, подвергнуться насмешкам… В России многое переменилось за сто лет, прошедших после появления первых книг Лидии Чарской. Но так ли уж сильно переменились за это время детские характеры, детские конфликты, школьные обычаи?

Ответ на эти вопросы, очевидно, смогут дать только современные читатели Лидии Чарской. Но вот смогут ли они вообразить себя на месте Шуры и Андрюши из повести "Сибирочка"? Шуре, которую все зовут Сибирочкой, выпали на долю невероятные испытания. Но не правда ли, с самого начала, с того эпизода, как беспомощного младенца привязывают к дереву, чтобы спасти от волков, читатель догадывается, что девочка не погибнет, ее спасут. И потом, к примеру, при встречах Сибирочки с отпетым негодяем, по прозвищу Зуб, читателя не оставляет надежда на счастливый финал приключений героини. Ей и в самом деле достается счастье полной мерой. Однако не как выигрыш в лотерею. Свое счастье Сибирочка получает за стойкость, за верность друзьям, за доброту. Во всех книгах Лидии Чарской заметна воспитательная, нравоучительная цель.

Сама писательница в Сибири никогда не бывала и могла знать про тамошнюю жизнь только из книг. В ее повести "Сибирочка" отразилось сложившееся в России уважительное представление о сибиряках как о людях, закаленных суровым климатом, мужественных и трудолюбивых.

Но вот что было ново для первых читателей этой повести: в круг друзей и заступников Сибирочки Чарская включила и представителя одной из сибирских народностей - остяка Нымзу (остяками в прежнее время называли хантов, жителей нынешнего Ханты-Мансийского автономного округа).

В Сибири - остяк Нымза, в Петербурге Сибирочке на помощь приходит в трудную минуту негритянка Элла, с которой девочка познакомилась в цирке. Вряд ли Лидия Чарская имела реальное представление о живущих в Сибири остяках или о неграх из цирка. Она стремилась показать русским детям, как надо по-доброму относиться к человеку другой национальности.

Как известно, русские дети всегда отличались особой любовью к чтению. И добавлю, умели читать, то есть умели извлекать из прочитанного что-то свое, им близкое и понятное. Современному юному читателю полезно будет знать, что в России первые журналы для детей начали выходить еще в XVIII веке. И великий Пушкин высоко оценивал творчество детской писательницы XIX века Александры Ишимовой, ее рассказы из русской истории. Уже тогда русская литературная критика не считала детскую книгу чем-то второстепенным. "Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание - великое дело: им решается участь человека", - утверждал В. Г. Белинский.

В русских образованных семьях имелись прекрасные домашние библиотеки, и дети с малых лет привыкали к самостоятельным поискам на книжных полках. В детском чтении в России, как правило, оказывались и специально изданные для ребят книги с картинками, и все богатство русской и мировой классики. Не редкость, что лет в 11–13 мальчики и девочки уже читали "Войну и мир" Льва Толстого… И несмотря на этот ранний читательский опыт, на эти широкие возможности самостоятельного выбора книг, Лидия Чарская была востребована.

Признаюсь, в детстве и я читала Чарскую, а позже смеялась над теми, кто ее читает. В том-то и дело, что эту писательницу надо читать очень и очень вовремя, в свой срок, не раньше и не позже. И поверьте, годы спустя вы, уже будучи взрослыми, станете вспоминать о Лидии Чарской с теплым благодарным чувством, хотя, быть может, не без некоторого смущения. Как это уже было проверено многими поколениями ее читателей.

Ирина Стрелкова

Лидия Чарская

СИБИРОЧКА

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Что было девять лет назад

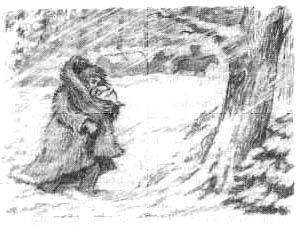

- Волки! Волки! Спасайтесь! - Этот отчаянный крик вырвался из груди ямщика, сидевшего на козлах больших крытых саней и правившего парой быстрых лошадок.

И ямщик задергал вожжами, стараясь изо всех сил принудить коней бежать возможно скорее.

Была ночь, выл ветер, метелица плясала в лесу, наметая целые горы снега. Луна чуть светила сквозь эту движущуюся пелену.

Из саней высунулась голова господина, одетого в высокую соболью шапку и теплую шубу.

- Волки! - испуганно произнес он. - Где? Может быть, далеко? - И тотчас же с легким криком ужаса отпрянул назад в возок: несколько десятков огней с бешеной быстротой подвигались к саням.

Господин сразу догадался, что это были глаза волков. Они сверкали, как яркие фонари. Их было много-много.

Господин побледнел и дрожащим голосом обратился к сидящей подле него пожилой женщине, укутанной в теплые платки поверх широкой лисьей шубы:

- Няня! Опасность очень велика… - ронял он трепещущими губами. - На нас нападают волки… У меня нет оружия с собою, чтобы отбиваться от них… На спасенье надежды почти нет… Надо спасти, по крайней мере, ребенка… Во что бы то ни стало спасти! Не умирать же вместе с нами ни в чем не повинной крошке!.. Дайте мне мою дорогую!.. Я закутаю ее хорошенько и постараюсь как-нибудь укрыть ее от хищников… На коней надежды мало… Им не уйти от врага… Во всяком случае, мы поедем одни… Авось удастся нам добраться до какого-нибудь жилья… Но ребенка я не хочу подвергать этой опасности… Попытаюсь спасти его более верным способом…

Тут голос путника оборвался. Он схватил из рук рыдающей няньки закутанную в мех малюсенькую девочку и быстро выскочил из саней со своей легкой ношей. Близ дороги росло дерево. К нему-то и подошел путник с ребенком, сбросил с себя шубу, завернул в нее малютку, безмятежно спавшую крепким детским сном, снял широкий кожаный пояс, подпоясывавший его теплую оленью куртку, благословил, нежно поцеловал ребенка и привязал его к дереву при помощи ремня, который и обвил вокруг ствола дуба.

- Если мне суждено спастись, я вернусь с рассветом сюда за тобою, моя крошечка, - произнес он потрясенным голосом. - Если же я стану добычею хищных волков, добрые люди, проезжая утром по этой дороге, найдут и приютят тебя. Во всяком случае, до тебя волки не доберутся. Господь с тобою! Прощай, моя крошка! В руки Бога передаю тебя!

Спустя минуту он стоял уже опять у саней. Женщина, оставшаяся там, рыдала навзрыд и громко молилась. Ямщик сурово молчал. Кони бились и храпели, чуя смертельную опасность.

Все понимали отлично, и люди, и животные, что от волков им не было спасенья… А те между тем все приближались и приближались с горящими, как фонари, глазами, уже издали щелкая зубами, как бы предвкушая заранее победу над обреченными смерти людьми.

Лошади бросились было вперед, но снежные сугробы, метель и вихрь мешали их бегу. Пронзительно и страшно прозвучал над лесом протяжный волчий вой… Звери оцепили сани, подвигавшиеся убийственно медленно по наметенным сугробам снега, и вдруг ринулись всею стаею на коней…

* * *

Начинало уже светать, когда в лесу прогремел выстрел. За ним прозвучал другой, третий…

Это с десяток крестьян-охотников, услыша далеко за лесом волчий вой и крики погибающих, спешили к ним на помощь. Волки, почуя приближающихся к ним вооруженных людей, мгновенно разбежались.

Охотники поспешили к месту нападения и увидели ужасную картину. Обе лошади были съедены до костей. Ямщик и женщина со знаками жестоких укусов лежали мертвые на снегу. Немного поодаль, в стороне от них, находился со слабыми признаками жизни молодой человек в оленьей дорожной куртке и собольей шапке, съехавшей на лоб. Он тяжело дышал. Укусы волков не миновали несчастного. Из рук и ног путника ручьем лилась кровь. Он был без чувств. Охотники подняли его и понесли к себе в поселок, который отстоял версты на две от проезжей лесной дороги.

Там они привели неизвестного в чувство, подкрепили его силы вином, обмыли и забинтовали его раны.

Когда незнакомец пришел в себя, его первыми словами было:

- Моя дочь… моя девочка… Она осталась в лесу… Я привязал ее к дереву у дороги, чтобы волки не могли ее достать… Ради всего святого, найдите ее, принесите сюда. Я богат и щедро награжу вас за это.

Охотники кинулись в лес, обыскали все лесные дороги и тропинки, но нигде не могли найти ребенка. Вместо него они принесли в поселок мертвых женщину и ямщика. Дитя же исчезло из леса бесследно.

Отец исчезнувшей девочки, узнав ужасную весть о том, что его девочки не нашли, впал опять в бесчувственное состояние…

* * *

- Надо от него узнать, кто он, и известить его родных, что он лежит у нас и опасно болен, - решили охотники.

Но больной не в состоянии был отвечать на вопросы. Он бредил, метался, говорил про свою исчезнувшую девочку, но, кто он, откуда и где его родственники, от него нельзя было добиться.

Тогда охотники стали искать в карманах его платья какой-либо записки. И вот в кармане дорожной куртки больного была найдена порядочная сумма денег, его паспорт, бумаги и несколько писем его друзей. Из бумаг охотники узнали, что это был очень богатый и знатный барин. Из некоторых писем выяснилось, что он овдовел недавно и ехал из Петербурга со своей маленькой дочкой и ее кормилицей-нянькой в Сибирь к одному пригласившему его другу. Адрес этого друга и письмо от него имелись в кармане больного, и этому-то другу и написали добрые люди о том, где и в каком положении находится его товарищ.

Друг приехал через несколько дней в поселок и ухаживал за больным товарищем с нежностью родного брата. Молодость и силы взяли свое, и больной поправился настолько, что мог уехать от приютивших его людей.

Он щедро наградил своих спасителей-охотников и, с растерзанным сердцем, обыскав предварительно все окрестные селения, надеясь найти дочь, уехал, оплакивая свою малютку, которую считал погибшей.

* * *

Малютка-девочка не погибла, однако. В то самое утро, когда охотники спасли ее отца, она проснулась и, не встретя любящего лица своей няни-кормилицы, начала громко и горько плакать.

Этот плач был услышан стариком птицеловом, который расставлял в лесу силки для птиц. Старик жил исключительно на деньги, выручаемые от продажи дичи, которую и ловил силками в лесах. Он был очень удивлен, услыша детский голос посреди леса, и еще более удивился, увидя прелестного белокурого крохотного ребенка, закутанного в дорогую шубу и подвешенного к дереву на ремне.

- Ах ты крошечка ненаглядная! Сам Господь, видно, тебя на моем пути посылает! - произнес старик и, осторожно отвязав ребенка, нежно поцеловал его.

Девочка, увидя доброе, ласковое лицо чужого человека, притихла и перестала плакать. Старик стал нежно баюкать ее, и девочка вскоре опять заснула.

Старик птицелов был одинок. Его единственная дочь, с которой он проживал со смерти жены все последнее время в Сибири, вышла несколько лет тому назад замуж и уехала с мужем в Петербург. Скучно стало старику Михайлычу без дочери.

- Вот славно-то! Вторую дочку Господь мне послал. Только крошечку-то какую! - радовался Михайлыч и понес к себе свою живую находку.

В дальнем селении старый птицелов снимал маленькую избушку у зажиточного сибиряка-хозяина. Сюда-то он и принес малютку. О том, что у ребенка есть родители, которые его ищут, старик не думал. Он понял одно: что ребенка покинули, поручив его Богу и добрым людям. О нападении волков на путников он ничего не слышал, так как жил совсем в противоположной стороне от охотничьего поселка.

Придя домой, Михайлыч раскутал девочку, ища какой-нибудь записки, объясняющей ее таинственное появление в лесу. Но такой записки не находилось, и, кроме теплой дорогой мужской шубы, мехового пальтеца ребенка и красивого платья, свидетельствовавших о роскоши и богатстве, старик Михайлыч заметил лишь на шее девочки небольшой крестик на золотой цепочке. Короткая надпись на этом крестике гласила: "Спаси, Господи, рабу твою Александру". Таким образом Михайлыч узнал, как звали девочку. Но он сам прозвал ее иначе.

- Пускай уж ты Сибирочкой зваться будешь, - решил он, целуя ребенка, - потому, нашел я тебя в самой глуши Сибири. И буду я любить тебя, богоданная моя внучка Сибирочка, как родную, выращу тебя, научу грамоте и молитвам и не отдам никому-никому…

Боясь, чтобы от него не отняли его приемыша, Михайлыч в то же утро скрылся из поселка. В ближайшем городке он продал шубу, в которую был закутан ребенок, а на вырученные деньги уехал подальше, в самую глушь сибирских далеких губерний, и поселился в селении, где никто не знал ни его самого, ни его приемной внучки.