Чем больше число клеток, на которые разбивается изображение, тем большее количество деталей можно будет различить.

Даже очень хорошее изображение можно получить, передавая гораздо меньшее их количество. В некоторых случаях допускается всю гамму серых цветов делить всего на восемь градаций. Тогда понадобится уже не 300, а всего восемь специальных знаков. Однако и в этом случае передать изображение очень трудно, тем более, что глаз, умея различать такое множество оттенков, не может в то же время определять абсолютную степень почернения, глядя на какой-нибудь один участок. Но, если бы глаз и умел это делать или самостоятельно, или с помощью какого-либо прибора, время на передачу даже простейшего изображения потребовалось бы огромное.

И, конечно, таким способом никто и никогда не передает изображений. Медлительные глаз, рука и мозг человека непригодны для этих целей. Зато фотоэлемент как нельзя лучше подходит для преобразования изображений в электрические сигналы. Он безошибочно и практически мгновенно преобразует различные степени почернения в соответствующий по величине ток.

Что же касается принципа кодирования и передачи, он останется тем же самым, только вместо условных знаков будут передаваться электрические сигналы, величина которых пропорциональна яркости каждого из квадратиков. Чем квадратик светлее, тем больше ток, тем больше сигнал. Кроме этих сигналов, разумеется, будут передаваться сигналы, отмечающие начало сообщения и начало каждой из строк его.

Возьмем фотоэлемент и будем равномерно передвигать его слева направо вдоль строк нашего изображения. Когда он будет находиться над белым квадратом, ток будет наибольшим; над черным квадратом фотоэлемент совсем не будет проводить тока. На приемном конце должен быть другой прибор, автоматически преобразующий электрические сигналы в пропорциональный по яркости свет. В качестве такого прибора можно использовать газосветную лампу, в частности лампу, наполненную неоном. Неоновая лампа горит тем ярче, чем больший ток протекает через нее. Следовательно, она будет гореть наиболее ярко, когда фотоэлемент находится над белым квадратом, и совсем погаснет, когда он будет над черным.

С помощью специальных устройств можно сделать так, что фотоэлемент на передающей стороне и лампа на приемной стороне будут перемещаться строго одинаково и в соответствии с принятым порядком передачи данных: слева направо по строке и в порядке следования строк. Тогда, подложив под фотоэлемент изображение, а под неоновую лампу- лист фотобумаги, мы получим на нем по-разному засвеченные участки. Все вместе они составят изображение. Изображение будет тем более четким, чем мельче были квадратики, на которые мы разбили его, или, иначе говоря, чем больше количество квадратиков, на которые разбивается одно и то же изображение, тем четче изображение. Понятно также, что, чем больше квадратиков, тем большее время понадобится и на их передачу, если не принять специальных мер.

Таков принцип. Но практически фототелеграф действует иначе.

Передаваемое изображение накладывается на барабан, который медленно и строго равномерно вращается во время передачи изображения. С помощью линз изображение фокусируется на фотоэлемент. Он остается неподвижным, а вместо него по строкам изображения с равномерной и строго определенной скоростью перемещается тоненький, как иголка, и очень яркий луч света. Упав на поверхность изображения, он отразится от него в фотоэлемент. Отраженный свет будет интенсивным, если точка, на которую в данный момент падает луч, светлая, и будет слабым, если точка темная. В соответствии с изменением количества отраженного света будет изменяться и ток через фотоэлемент, по мере того как луч будет обегать всю поверхность изображения. Ток усиливается с помощью электронного усилителя и посылается по проводу на приемный пункт.

Луч света движется строго в соответствии с установленным нами порядком- вдоль изображения, слева направо. Когда он доходит до края изображения, он очень быстро (почти мгновенно) возвращается к началу пути, и в это время посылается сигнал начала новой строки. Возвратившись к началу пути, луч не пойдет вновь по старой строке. За время прохождения лучом предыдущей строки и его возвращения к исходному положению барабан с наложенным на него изображением успеет повернуться точно на ширину одной строки, равную высоте сечения светового луча, и луч света пойдет по новой строке.

На приемной стороне тоже имеется барабан. Как и на передающей стороне, он находится в полной темноте. Вращается он строго одинаково с первым барабаном. На приемном барабане помещают лист фотобумаги и направляют на него сфокусированный тончайший луч света от неоновой лампы. Движение этого луча также точнейшим образом согласовано с движением луча на передающей стороне. Разница же заключается в том, что луч света на передающей стороне имеет строго неизменную яркость, а на приемной - яркость луча меняется в соответствии с поданными на неоновую лампу сигналами.

Оба луча света очень тоненькие, так что одновременно засвечиваются очень маленькие участки изображения. Именно поэтому удается выделять, передавать и воспроизводить даже очень мелкие участки изображений.

Вот каким образом работает фототелеграф - замечательное устройство, объединившее в себе достижения электроники, фотографии, техники источников света, оптики, точной механики и, конечно, связи.

Необходимо обратить особое внимание на одно необыкновенно важное свойство фототелеграфа, отличающее его от всех известных до сих пор устройств, в том числе и глаза.

В глазу четкое изображение, полученное в центральной ямке, раскладывалось на отдельные элементы ("квадратики") с помощью 40–50 тысяч колбочек и передавалось в мозг одновременно по такому же количеству "проводов" - нервных волокон. Общая же картина, воспринимаемая глазом, передается по миллиону таких волокон, соединенных со 137 миллионами палочек и колбочек. В фотографии имеет место нечто сходное - изображение запечатлевается одновременно на огромном количестве зерен фотоэмульсии.

В фототелеграфе дело обстоит совсем иначе. В нем есть всего лишь одна "колбочка" - фотоэлемент и один провод (обратным проводом является земля). Но тем не менее изображение передается, и очень неплохое. О его качестве может судить всякий, кто получил фототелеграмму.

Передача изображения с помощью одного фотоэлемента и по одному проводу оказалась возможной только благодаря примененному нами методу кодирования или преобразования изображения в сигналы. В соответствии с этим методом все изображение разбивалось на отдельные строки, а строки - на отдельные мелкие точки различной яркости: элементы изображения. Все элементы изображения передавались в строгом порядке, в строгой последовательности. При таком методе поверхность изображения как бы преобразовывалась в новое качество - во время. Это очень важное преобразование. Именно оно позволило осуществить передачу изображения по одному проводу и сравнительно несложным путем.

Электронный глаз

Преобразование, о котором мы только что говорили, довольно давно известно ученым. Оно применяется не только в фототелеграфии, но и в самом совершенном виде современной связи - в телевидении. Создать его без помощи такого преобразования было бы немыслимо. И столь же немыслимым оказалось бы изобретение "зеницы" телевидения - передающих телевизионных трубок, самых совершенных электровакуумных приборов, основанных на фотоэффекте.

В фототелеграфе плоскость изображения обегал тоненький, как игла, луч света. При телевизионной передаче тоже иногда применяется подобный метод. Здесь он носит название "развертка бегущим лучом". Правда, в отличие от фототелеграфа, в телевидении бегущий луч не отражается от поверхности изображения, а чаще всего работает на просвет. Ясно, что при этом можно передавать изображения, нанесенные на прозрачную основу: кинофильмы, диапозитивы, рисунки на стекле, в частности различные неподвижные вставки, которые часто показывают по телевидению во время перерывов.

С помощью развертки бегущим лучом были переданы на Землю и фотографии невидимой с Земли стороны Луны.

Но для передачи пространственных сцен и особенно для внестудийных передач такой способ непригоден. Поэтому основной метод телевизионной передачи изображения иной. Разумеется, принцип последовательной, поэлементной передачи остается неизменным и в этом случае.

При телевизионном методе передачи изображение всегда освещено полностью, а разбивается оно на отдельные элементы ("квадратики") при помощи очень большого количества фотоэлементов. Их берется столько, сколько требуется для передачи всех элементов изображения. Так, в отечественном телевидении предусмотрена разбивка изображения (кадра) на 625 строк. В строке же содержится 865 элементов. Следовательно, все изображение раскладывается на 625x865 = 540 625 элементов. На первый взгляд кажется, что установить совместно такое огромное количество фотоэлементов невозможно. Правда, оно значительно меньше количества светочувствительных клеток в сетчатке, но тем не менее очень велико. Изобретатели все же нашли выход: вместо такого большого числа отдельных фотоэлементов они предложили использовать один, но особого рода. Называется такой фотоэлемент мозаикой.

Мозаика… Не вызывает ли это слово каких-либо ассоциаций? Вы уже, наверное, вспомнили сетчатку глаза, очень похожую на мозаику, сложенную из палочек и колбочек. И эта ассоциация действительно не случайна. Телевизионная мозаика тоже сложена из огромного количества отдельных светочувствительных крупинок, каждая из которых представляет собой чрезвычайно малый по размерам фотокатод или микроскопический фотоэлемент.

Для изготовления мозаики берут тщательно обработанную и очищенную пластинку из прозрачного изоляционного материала и в специальной установке наносят на одну из ее поверхностей мельчайшие капельки светочувствительного вещества, такого же, как и в фотокатодах обычных фотоэлементов. Их наносят путем распыления, через особого рода пульверизатор. Сделать мозаику хорошего качества нелегко. Нужно, чтобы все мельчайшие крупинки равномерно покрыли всю поверхность и в то же время не соприкасались между собой. Ведь если они будут иметь между собой электрический контакт, то отдельные миниатюрные фотокатоды сольются в один большой катод. С его же помощью разложить изображение на отдельные элементы будет невозможно.

Мозаику помещают в специальную электронную лампу - передающую телевизионную трубку. На поверхность мозаики, так же как и в обычных фотоаппаратах, проектируют с помощью объективов изображение. Под воздействием света фотокатоды испускают большее или меньшее количество электронов, которые притягиваются к специальному собирающему электроду. Сами по себе эти электроны не нужны. Важно здесь то, что, отдавая электроны, светочувствительные зерна мозаики приобретают положительный заряд. Величина заряда зависит от освещенности зерна, от яркости "точки" изображения, которая сфокусирована на данный участок мозаики.

Неужели от каждого такого фотоэлемента должны отходить проводники? 540 625 проводников? Конечно, нет! Здесь-то и применяется принцип преобразования поверхности изображения во время - принцип последовательной, поэлементной передачи изображения. Благодаря ему мы можем заменить 540 625 отдельных проводников всего лишь одним проводником, на конце которого будет контакт, попеременно подключающийся к каждому из фотоэлементов, обегая их в соответствии с законами нашего преобразования.

Как же перемещается такой контакт? Закон его движения остается точно таким же, как и закон движения бегущего луча. Контакт перемещается со строго постоянной скоростью слева направо вдоль горизонтального ряда зерен мозаики, или, как называют такой ряд, строки. Дойдя до правого конца строки, он мгновенно возвращается обратно, на левый край, и, встав в начале следующей строки, возобновляет равномерное движение. Пробежав таким образом все строки, контакт мгновенно возвращается в исходное положение, в начало первой строки. И все повторяется вновь и вновь на протяжении всей телевизионной передачи.

Контакту пришлось бы перемещаться с огромной скоростью. Так, при ширине мозаики 12 сантиметров и стандарте разложения 625 строк за время передачи одного кадра, равное 0,04 секунды (частота смены кадров в отечественном телевидении равняется 25 в секунду, что с точки зрения инерционных свойств глаза вполне достаточно, чтобы не ощущать мерцания и воспринимать все движения непрерывными), контакт пробежит расстояние 150 метров. А за секунду 3750 метров.

Это огромная скорость. И ни один обычный проводничок, ни один обычный контакт нельзя заставить перемещаться столь быстро. Поэтому их заменяет проводник, контакт особого рода - тончайший электронный луч. Заставить конец электронного луча, "упирающийся" в мозаику, перемещаться со столь большой скоростью уже нетрудно.

Чтобы нагляднее представить сказанное, лучше всего ознакомиться с устройством одного из типов передающих телевизионных трубок, который называется "ортикон".

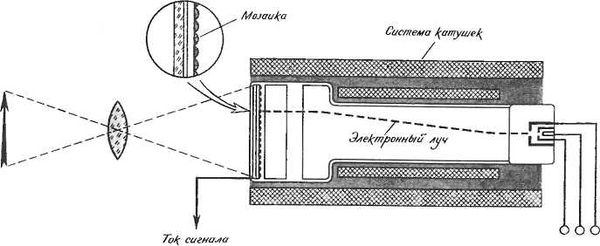

Как видно из чертежа, ортикон представляет собой удлиненную стеклянную цилиндрическую колбу, имеющую расширение в передней части. Внутри колбы находятся мозаика и несколько электродов. После изготовления из трубки удаляется, по возможности, весь воздух.

Мозаика крепится на внутренней стороне передней торцевой поверхности трубки. В противоположном конце находится термокатод. Он раскаляется до высокой температуры с помощью специального электрического подогревателя, представляющего собой свитую в виде миниатюрной пружинки проволочку, напоминающую спиральку электрической плитки. Электроны, испускаемые термокатодом, летят в самых различных направлениях. Для того чтобы сформировать из них тончайший луч, состоящий из электронов, движущихся в одном направлении, и для того чтобы придать им необходимую скорость, в полости трубки помещена специальная электронно-оптическая система, состоящая из упомянутых уже электродов.

Схематическое изображение передающей телевизионной трубки типа ортикон, помещенной в систему электромагнитных катушек.

Снаружи трубку охватывает длинная электромагнитная катушка - соленоид. Через катушку пропускают постоянный ток, и образующееся магнитное поле позволяет довести толщину электронного луча до очень малой величины. Между этой катушкой и баллоном трубки устанавливают еще две пары катушек, которые называются отклоняющими. В каждой паре протекает переменный ток особого вида. Под воздействием двух электромагнитных полей, создаваемых токами, протекающими через две пары отклоняющих катушек, осуществляется отклонение луча в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Скорости отклонения луча по горизонтали и по вертикали различны.

Одна пара катушек, обеспечивающих отклонение по вертикали, заставляет электронный луч медленно и равномерно смещаться по мозаике сверху вниз, а затем очень быстро возвращаться в исходное положение. Другая пара катушек отклоняет луч с равномерной скоростью по горизонтали слева направо, а затем мгновенно возвращает его назад, на левый край.

Частота тока в катушках вертикального отклонения во много раз меньше частоты тока, протекающего через катушки горизонтального отклонения. Поэтому и скорость движения луча по вертикали во много раз меньше, чем скорость движения по горизонтали. И, следовательно, электронный луч прочертит на мозаике столько горизонтальных строк (фактически они несколько наклонены вправо вниз), во сколько раз скорость движения вдоль строки превышает скорость смещения по вертикали, или, как говорят, по кадру.

Подобный метод последовательного разложения, развертки изображения на элементы с помощью электронно-лучевой трубки был предложен в России в 1907 году изобретателем Борисом Львовичем Розингом (1869–1933 гг.).

Итак, электронный луч, падающий на мозаику, выполняет роль проводника, контакта, последовательно замыкающего цепи всех элементарных фотоэлементов. Каждый из них, испуская электроны под воздействием света, накапливает положительный заряд. Такое накопление происходит в каждом из зерен мозаики. Оно длится между двумя последующими моментами, в которые на данное зерно падает электронный луч. Время, в течение которого электронный луч упирается в данное зерно, очень мало. Но его вполне достаточно, для того чтобы термоэлектроны луча полностью заместили излученные фотоэлектроны и свели положительный заряд зерна мозаики к исходному, нулевому.

Как только луч покинет элементарный фотокатод, последний вновь начнет испускать фотоэлектроны. В единицу времени он отдает их тем больше, чем он ярче освещен. Такой попеременный процесс отдачи фотоэлектронов и их восполнения термоэлектронами происходит на каждом из зерен мозаики в течение всего времени телевизионной передачи.

Так как освещенность всех зерен мозаики различна, то различной будет и убыль электронов. Следовательно, количество электронов, забираемых у луча, будет меняться при движении его от одного элементарного фотокатода к другому. И так как луч движется непрерывно, то это количество меняется непрерывно. В результате создается пульсирующий ток, который и представляет собой не что иное, как сигналы изображения, закодированные тем же шифром, что и раньше.

Эти сигналы усиливаются с помощью электронных усилителей. В них дополнительно вводятся сигналы, определяющие начало движения в горизонтальном направлении (по строкам), и сигналы, определяющие начало движения луча по вертикали (по кадру). Такие сигналы называются синхронизирующими, так как они нужны для того, чтобы заставить электронный луч в приемной трубке, в обычном телевизионном кинескопе, отклоняться строго в соответствии, синхронно с лучом передающей трубки.

Сигналы изображения и синхронизирующие сигналы передаются по радио или по специальному кабелю к приемникам изображения - к телевизорам.

Ортикон был описан здесь столь подробно лишь потому, что на его примере можно проще всего объяснить важные принципы работы передающих трубок. Но ортикон не является ни единственным, ни лучшим среди своих "собратьев". В настоящее время есть значительно лучшие типы трубок.