При распространении волны в воде (или в других средах) следует различать два вида движений. Так, наблюдая волны на поверхности воды, мы видим гребни и впадины, расходящиеся кругами. Это движутся волны. Они распространяются от источника колебаний во все стороны с равной скоростью. Движение волны совсем не похоже на связанное с ним движение частиц воды. Последние тоже движутся, но лишь вверх и вниз. Каждая частица, каждая молекула колеблется относительно того положения, в котором она находилась до возникновения волн, а не перемещается совместно с волной. Именно поэтому поплавок остается на месте и совершает только колебательные движения, поднимаясь и опускаясь на волнах. Таким образом, наблюдаемое движение волн не является переносом, перемещением каких-либо тел из одной точки пространства в другую. Перемещается только состояние среды. То движение, которое мы наблюдаем как непрерывное расширение кругов на воде, есть всего лишь колебание молекул, ее составляющих, передающееся от одной к другой в том направлении, в котором мы видим движение волн.

Камень, брошенный в воду, действует на те молекулы, которые находились в месте его падения; он придает им некоторую скорость, сообщает некоторую энергию. Между молекулами воды существует довольно сильное сцепление. Поэтому молекулы, сдвинутые упавшим камнем, потянут за собой соседние; те, в свою очередь, снова передадут смещение, и таким образом смещение будет распространяться все дальше и дальше.

То есть по направлению распространения волн движется не что иное, как смещение, движется энергия. Скорость передачи этой энергии, иными словами - скорость распространения волны в воде (или в какой-нибудь другой среде), зависит от целого ряда факторов и, в частности, от свойств среды, в которой распространяются волны.

Возьмем обычный звонок, снимем с него звонкую металлическую чашечку, по которой стучит боёк, и установим его так, чтобы боёк касался воды. Когда мы включим ток, боёк начнет вибрировать. Его колебания передадутся молекулам воды, и по ней кругами пойдут волны. Мы уже отмечали, что скорость движения волн неизменна и одинакова для всех идущих друг за другом гребней; каждый последующий отстает от предыдущего на неизменное и одинаковое расстояние, равное длине волны.

Предположим, что в начале боёк звонка делал пять колебаний в секунду. Затем, изменив натяжение возвратной пружины, значительно увеличим частоту колебаний бойка. Волны появятся и в этом случае. Но мы увидим, что их как бы стало больше, они стали чаще. Если бы мы сумели измерить длину волны, то увидели бы, что она во втором случае укоротилась.

Из этого опыта мы можем вывести очень важное заключение: длина волны тем меньше, чем выше частота колебаний.

Математически связь между длиной волны, частотой колебаний и скоростью распространения очень проста. Вот она: Длина волны = скорость распространения/частота колебаний источника волн, или λ = v/f, где λ - это длина волны; f - частота колебаний, то есть количество колебаний в секунду, совершаемых источником волн; v - скорость распространения волны.

До сих пор все опыты и рассуждения касались только волн, видимых на поверхности воды. Теперь посмотрим, какую форму будут иметь волны, если источник колебаний поместить глубоко под водой.

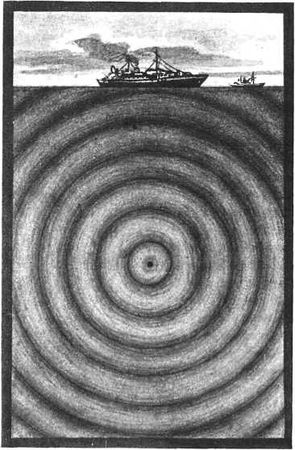

Для этого следует провести наш опыт со звонком уже не в ванне или на пруду, а в море, вдали от берегов, опустив звонок на глубину хотя бы в несколько десятков метров. В этом случае распространению волн не смогут мешать и препятствовать ни борта ванны, ни дно, ни берега. После того как звонок будет включен, в толще воды возникнут волны. Они будут распространяться от звонка во все стороны, подобно тому как распространяется свет от солнца. И, поскольку скорость во всех направлениях будет одинакова, все молекулы, имеющие одинаковое смещение, в каждый момент времени будут находиться на одинаковом расстоянии от звонка, окружая его со всех сторон. Иными словами, все эти молекулы в каждый момент времени образуют шаровую поверхность. Радиус этой поверхности непрерывно увеличивается, причем скорость его увеличения равна скорости распространения волн. Но так как колебания повторяются вновь и вновь, такой же самый сдвиг молекул будет повторяться опять в том же самом месте, каждый раз, когда к нему будут приходить следующие волны, волны от следующих колебаний.

Шаровые (сферические) волны в толще воды (изображены в разрезе).

Волны, о которых говорилось до сих пор, все-таки походили на настоящие. Но физики знают и другие виды волн. Распространение звука в воздухе - это тоже волновой процесс. Радиосвязь осуществляется посредством радиоволн, электромагнитных волн. Об их длинах и сообщает нам диктор, начиная передачу.

Радиоволны уж совсем непохожи на "водяные гребни", на "долгие бугры". Более того, они способны распространяться в пустоте. И в этом случае они могут распространяться даже дальше, чем в любой другой среде.

Не так давно этот факт казался непостижимым даже самим физикам. Они не могли представить себе, каким образом волна может распространяться в пустоте. Ведь всегда считалось (и математика подтверждала это), что волна - это процесс передачи от частицы к частице, которые обязательно должны быть связаны между собой какой-либо силой взаимодействия.

В понимании ученых прошлого волны могли распространяться лишь в какой-либо среде. Существование их в пустоте было равносильно "ничему", распространяющемуся в "ничем". Они еще слишком мало знали, чтобы объяснить подобный парадокс, и, естественно, не могли принять такую точку зрения.

Но, поскольку волны подобного рода им приходилось наблюдать в действительности, они вынуждены были как-то объяснять это явление.

Для этого физикам пришлось отказаться от понятия абсолютной пустоты. Они вынуждены были предположить, что всюду и везде присутствует некая таинственная и вездесущая субстанция, некий тончайший газ "эфир", обладающий целым рядом необычайных свойств. В те времена ученые, знавшие еще слишком мало, вообще склонны были объяснять самые различные физические явления наличием разных неуловимых субстанций.

Гипотезу о существовании эфира впервые предложил Гюйгенс. Гипотеза эта понадобилась ему для объяснения свойств другой физической реальности - света. Потому что, в отличие от Ньютона, Гюйгенс считал, что свет имеет волновую природу.

Вольный сын эфира

Возможно, к мысли о том, что свет имеет волновую природу, Гюйгенс пришел благодаря одному очень важному обстоятельству, о котором Ньютон, приступая к созданию своей теории света, еще не мог знать.

Это обстоятельство - огромная, непостижимая скорость распространения света. Скорость, "превосходящая мечтания человеческие", как говорил Ломоносов.

Скорость звука в воздухе равна примерно 340 метрам в секунду. Всего лишь двадцать лет назад только пули и артиллерийские снаряды могли перемещаться быстрее. Мировой рекорд скорости, установленный до войны на итальянском гидроплане "Маки-Кастольди", был равен 210 метрам в секунду. Преодолеть звуковой барьер удалось на турбореактивных самолетах; теперь их скорость уже перевалила за 2 маха, то есть более чем в два раза выше звуковой. Это огромная скорость.

Но в наши дни и этот предел остался далеко позади. Есть теперь такие летательные аппараты, которые преодолели более высокие барьеры: первую и вторую космические скорости (примерно 8000 и 11 200 метров в секунду). Это ракеты. Но и эти величины ничто в сравнении со скоростью света, которая равна 299 780 километрам в секунду.

Правда, за последние десятилетия с помощью ускорителей научились разгонять элементарные частицы вещества до скоростей, почти равных этой скорости. Встречаются частицы с такими скоростями и в природе.

Но во времена Гюйгенса об этом не было известно, и даже мушкетные пули очень заметно отставали от звука выстрела. И нет ничего удивительного в том, что Гюйгенс не мог себе представить, что какое-либо материальное тело, даже мельчайшая ньютоновская корпускула, может нестись со скоростью, почти в миллион раз превышающей скорость распространения звуковых волн. Гораздо проще и естественнее, казалось ему, считать, что с такой скоростью движутся волны, а не частицы.

Но если частицам ничто не мешает распространяться в пустоте, то для волны, по воззрениям Гюйгенса, пустота представляла непреодолимое препятствие. Тогда-то он и предложил свою гипотезу о существовании эфира.

Свои мысли Гюйгенс изложил в книге под названием "Трактат о свете, в котором объяснены причины того, что происходит со светом при отражении и при преломлении, в частности при странном преломлении исландского кристалла".

Возможно, что непосредственным толчком к написанию этого трактата послужило открытие, сделанное в 1675 году датским астрономом Оле Ремером (1644–1710). Наблюдая затмения спутников Юпитера, он установил, что время их возникновения не всегда одно и то же, а зависит от расстояния между Юпитером и Землей. Этот факт он объяснил тем, что свет распространяется не мгновенно, а с некоторой скоростью. И на основании такого предположения впервые в истории определил скорость света.

Об этой скорости и о других удивлявших его фактах Гюйгенс писал:

"…тем самым мы допускаем существование странной скорости, которая была бы в 1 000 000 раз больше скорости звука. Ибо звук, по моим наблюдениям, делает примерно 180 туаз за время 1 секунду или одного удара артерии…

…Если принять во внимание чрезвычайную быстроту, с которой распространяется свет во все стороны, а также то, что, когда он приходит из различных и даже совершенно противоположных мест, лучи его проходят один через другой, не мешая друг другу, то станет совершенно понятно, что, когда мы видим светящийся предмет, это не сможет происходить вследствие переноса материи, которая доходила бы до нас наподобие пули или стрелы, пересекающих воздух. Это слишком противоречит указанным двум свойствам света".

Для Гюйгенса эти противоречия были решающими и привели его к сомнениям в правильности корпускулярной теории. Однако для создания новой гипотезы одних сомнений еще недостаточно. Необходимы и новые понятия и представления, с помощью которых удавалось бы так же хорошо или более обоснованно объяснить природу света. Во времена Гюйгенса ученые хотя не полностью, но уже достаточно ясно представляли себе процессы распространения волн в воздухе и в воде. И это знание позволило Гюйгенсу утверждать, что свет имеет не корпускулярную, а волновую природу.

В какой же среде, по мнению Гюйгенса, могли распространяться световые волны? В воде? Да, свет проходит и через воду. Но ведь в воздухе он распространяется еще лучше. Тогда, значит, в воздухе? Нет, и воздушная среда оказалась ненужной для распространения света. Гюйгенс помещал под стеклянный колпак звучащее тело и с помощью вакуумного насоса, изобретенного английским физиком Бойлем, откачивал воздух. Звук уже не распространялся под колпаком, и это доказывало, что он распространяется в воздухе. Однако, сколько бы ни продолжалась откачка воздуха, никаких изменений в прохождении света через сосуд не наблюдалось. Гюйгенс не мог себе представить, что световые волны способны распространяться в пустоте, - ведь в ту пору все то, что было известно ученым о волновых процессах, утверждало, что волны могут существовать только в какой-либо среде. Но что это за среда, каковы ее свойства? На эти вопросы не было ответа.

"Я называю ее эфирной", - писал Гюйгенс.

Но как обнаружить ее, как выделить, если это возможно, он не знал.

Правда, он указывал, каким, по его мнению, должен быть эфир, для того чтобы в нем оказалось возможным распространение световых волн.

"…частицы эфира, несмотря на их малость, можно себе представить состоящими еще из других частей… упругость их заключается в очень быстром движении тонкой материи, которая проходит сквозь них со всех сторон…"

Итак, по мнению Гюйгенса, свет есть волна, распространяющаяся в эфире; свет и эфир нераздельны. Но что представлял собой сам эфир, это было непонятно даже самому Гюйгенсу.

За и против

Итак, мы ознакомились с двумя гипотезами, в которых сделана попытка объяснить природу света. Обе они родились почти одновременно и на основе одних и тех же фактов, с той лишь разницей, что Гюйгенсу, когда он создавал свой "Трактат", скорость света была уже известна довольно точно. Но не следует забывать, что Ньютон, узнав об открытии Рёмера, не изменил своей гипотезы, считая, что она не противоречит этому новому факту.

Чем же можно объяснить почти одновременное возникновение двух гипотез, столь различно толкующих природу одного и того же явления?

Только тем, что та и другая оказались в состоянии логически объединить и объяснить большинство фактов, известных в то время науке. Большинство, но не все. Именно наличием слабых сторон в каждой из гипотез можно объяснить их почти одновременное возникновение и сосуществование. Правда, не совсем мирное - спор между их сторонниками длился много лет.

Мы расскажем о некоторых аргументах, которые приводили ученые в этом споре.

Поскольку первой была создана корпускулярная гипотеза, начнем с тех аргументов, которые выдвигались против волновой гипотезы и главным образом ее основной предпосылки - утверждения о существовании эфира.

Ни сам Ньютон, ни его последователи не могли себе представить этой материи, заполнившей всю Вселенную, проникающей сквозь все тела, остающейся под стеклянным колпаком даже после того, как оттуда выкачают воздух. Кроме того, они не могли согласиться с существованием во Вселенной идеально упругого вещества, "приближающегося к совершенной твердости", которое в то же время не препятствует движениям небесных тел, нисколько не тормозя и не замедляя их.

Отрицание эфира было главным, хотя и не прямым аргументом против волновой гипотезы. В самом деле, если эфира не существует, то, значит, межпланетное пространство представляет собой пустоту и, следовательно, свет от звезд передается не посредством волн, а представляет собой частицы, корпускулы, для которых пустота не является преградой.

Не оставались в долгу и последователи волновой гипотезы. В пользу ее они приводили факт, установленный самим же Ньютоном в одном из его знаменитых опытов.

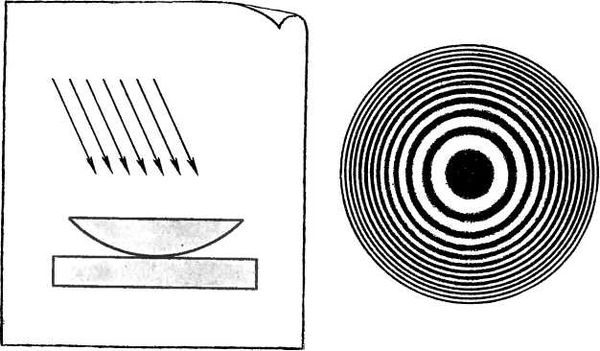

Если линзу положить на кусок хорошо отполированного стекла и направить на нее лучи белого света, можно заметить радужные кольца - кольца Ньютона. Если свет будет только какого-либо одного цвета, появятся чередующиеся темные и светлые кольца. Чтобы размер колец был достаточным, выпуклость линзы должна быть очень малой.

Это был довольно простой опыт. Для его проведения Ньютон брал две длиннофокусные линзы, изготовленные им для телескопов: одну плоско-выпуклую с фокусным расстоянием примерно 5,2 метра, другую - двояковыпуклую, с едва заметной кривизной поверхности, почти плоскую, так как она имела фокусное расстояние, равное почти 15 метрам. При наложении первого стекла плоской стороной вниз на второе Ньютон наблюдал необычное явление. В стекле появились яркие радужные кольца. Теперь их называют кольцами Ньютона. Подобные кольца, но только какого-либо одного цвета, наблюдались и в тех случаях, когда освещение было однородным, монохроматическим, например - красным.

При освещении белым солнечным светом цвета в кольцах чередовались в определенном порядке: за прозрачным центральным пятном, появлявшимся в точке соприкосновения линз, следовали синее, белое, желтое и красное кольца. Следующие окружности, непосредственно охватывавшие предыдущие, в порядке следования были: фиолетовая, синяя, зеленая, желтая, красная. Ньютон установил, что эти радужные кольца порождаются не самыми линзами, а зависят от расстояния между поверхностями стекол, обращенными друг к другу.

Подобные опыты он проделал и с другими видами шлифованных стекол - с призмами. В этом случае тоже появлялись радужные полосы, зависящие от расстояния между соприкасающимися поверхностями. Не менее интересные и красивые опыты провел он с тончайшими слюдяными пластинками и мыльными пузырями, пытаясь найти причину их яркой окраски, которая, как он установил, зависит от толщины пленки мыльного пузыря или от толщины пластинки.

Измеряя диаметры колец в опыте с линзами, Ньютон выяснил, что диаметры связаны между собой определенной периодической закономерностью, и, естественно, попытался дать ее теоретическое обоснование. Но, надо сказать, оно не было убедительным. Это чувствовал и сам ученый, который, быть может, сам того не замечая, допускал явную непоследовательность, явное отступление от собственной гипотезы. Так, в своих трудах он даже делал предположение, что корпускулы благодаря их притягательным или каким-то другим силам возбуждают колебания в той среде, на которую они воздействуют. То есть вольно или невольно он хотя бы частично вставал на точку зрения волновой теории.

Что же касается волновой гипотезы, то она позволяет совершенно точно объяснить причину появления колец, яркой окраски мыльных пузырей, тончайших слюдяных пластинок и даже расцветку некоторых бабочек, так как различие цветов, согласно этой гипотезе, объясняется различием длин волн, соответствующих каждому цвету. Кстати, только эта гипотеза в состоянии объяснить почему яркость цветов радуги зависит от размера дождевых капель.

Ньютон и его сторонники, возражая против волновой гипотезы, приводили в свою пользу еще один аргумент. Пожалуй, это был самый важный, самый существенный из всех. Доказывая неправильность волновой гипотезы, они говорили, что если бы свет распространялся с помощью волн, то лучи света должны были бы огибать встречающиеся на их пути препятствия. Иными словами, лучи света не были бы прямолинейными и четкие тени должны были отсутствовать.