Гермий и Демосфен продолжали еще перебрасываться колкостями, но Аристотель не слушал их: он еще раз в мыслях повторил весь недавний разговор с Платоном и снова подивился своей неожиданной смелости. То, что он сказал о новой науке, должно было возмутить и оскорбить Платона: ведь такой наукой, удостоверяющей истинность всех других паук, Платон считал геометрию. И то, что называлось после Пифагора философией, было для Платона не более как геометрией. Фигуры и числа - вот тот срединный, умопостигаемый мир, который стоит между миром идей и миром вещей.

Он не управляет ни тем ни другим, но философ, постигая его, одновременно постигает и царство вещей, и царство идей. Точнее: и царство идей, и царство теней, ибо вещи, как утверждает Платон, всего лишь бледные тени, копии идей, следы их блистательного и вечного шествия.

И вот он, Аристотель, сказал о новой науке… Он вошел в Академию, на вратах которой написано: "Не геометр да не войдет!" Он дерзнул мечтать о науке, которая выше геометрии! "Весь видимый мир состоит из треугольников", - это сказал Платон, возражая тем, кто, подобно Левкиппу и Демокриту, утверждает, что мир состоит из атомов. Числа и фигуры диктуют все мыслимые и видимые отношения в мире вещей. О каких же новых законах, управляющих миром, возмечтал он, Аристотель? Сказав Гермию, будто мысль о новой науке возникла в его голове только теперь, Аристотель сказал неправду: не теперь она возникла и не теперь была высказана. И если бы он пожелал открыть Гермию правду, он должен был бы сказать, что именно эта мысль - о создании новой науки - привела его в Академию, где только он и мог утвердиться в ее возможности и необходимости.

И Платон не обиделся. Платон сказал: "Мне иногда кажется, что мы еще даже не начинали это дело".

Он оказался славным стариком. Впрочем, Аристотель и прежде слышал от других, что Платон - само воплощение мудрости и простоты. И все же, изучая то, что было написано Платоном, Аристотель никак не мог представить себе, каков он, автор высокомудрых сочинений. Да и как он мог представить себе Платона, когда тот писал о ком угодно, только не о себе. После чтения диалогов Платона Аристотелю порой казалось, что он не мысленно, а на самом деле беседовал с Сократом. Критобу́лом, Эвкли́дом, с другом Сократа Крито́ном, с его учениками Федо́ном и Аполлодо́ром, с пифагорейцами Си́ммием и Ке́бетом… Не было только среди них Платона, хотя ведь это он рассказал о них, говорил за них, спорил, судил, возвышал и осмеивал, любил, ненавидел, искал и находил… И находил, конечно! И то, что найдено, - свято. Вопрос лишь в том, все ли найдено.

Он был по-стариковски красив: белая борода, белые волосы, слегка увядшее, но ставшее от этого еще изящнее, еще тоньше лицо. Лицо доброго, но знающего больше других человека, и оттого грустью отзывающееся на запальчивость других - "Страсти сгинут, что останется?". Улыбкой - на печаль, тихой сосредоточенностью - на беспокойство, приветливостью - на горделивость, ибо излишняя гордыня - признак невежества, многознание же - источник подлинной скромности. Жесты его были плавными, прикосновения рук - мягкими. Он дышал медленно и неглубоко, потому-то тихой и неторопливой была его речь…

Платон очаровывал столь же сильно, как его философия. Это было сладкое очарование. В нем так легко и так радостно было терять себя…

Перед величием и красотой картины мира, созданной Платоном, можно было задохнуться и умереть от восторга. Не страшно задохнуться и не жалко умереть. Каким он, этот мир, являл себя людям до Платона - мрачным хаосом, безумным вихрем, всепожирающим огнем или таким, каким представляли его себе невежественные предки, поклонявшиеся сотням богов… Да и сам он, Аристотель, еще совсем недавно видел этот мир иным, чем теперь, когда он прочитал все, вышедшее из-под пера Платона.

Истина, казалось, лежала у всех на виду, но только божественная рука Платона потянулась к ней, подняла и подставила ее лучам солнца. И тогда все увидели, что на ладони его - кристалл изумительного совершенства. Грани его полны света и глубины. И к чему ни поднесешь этот кристалл, все становится ясным и понятным, приобретает смысл, значение и включается в тот всеобщий порядок, имя которому Гармония.

Внезапно исчез хаос: вещи стали различимыми, познаваемыми, о каждой из них стало возможным сказать, что она есть.

Вещи перестали распадаться на части, на признаки, на свойства, потому что было найдено то единственное и самое главное в них, что делает их неделимыми, - закон вещи, идея вещи, принцип ее бытия.

Софисты перестали дурачить людей своими глупыми рассуждениями вроде тех, что бык рогатое животное и козел рогатое животное, и значит, козел - тоже бык; что дом - убежище от непогоды и пещера - убежище от непогоды, и значит, пещера - дом, а поскольку дом есть каменное строение и храм есть каменное строение, а дом, в сущности, не отличается от пещеры, поскольку и дом и пещера - убежище от непогоды, то, стало быть, и храм есть не более как убежище от непогоды…

Смешно вспомнить, но еще три-четыре года назад сам он увлекался этими словесными фокусами и мнил себя по этой причине сверхмудрым.

Каждая вещь определяется идеей, в которой пребывает неизменной ее непреходящая и неделимая суть. Идеи остановили мир и сделали его доступным неторопливому созерцанию, ибо то, что подвижно, случайно и изменчиво в вещах, неподвижно, необходимо и вечно в идеях. Идет дождь, град, текут реки, ручьи, блещут под солнцем озера, шумят морские волны. Дожди уносятся с облаками, тает и испаряется град, высыхают реки, зарастают травой и превращаются в болота озера, утихают волны - так переменчив и подвижен этот мир воды, но неизменной и вечной остается его идея - идея воды, составляющая суть одного из элементов мира, главные качества которого - холод и влажность. Теперь уже никто не скажет, что главный признак воды - капать, течь, быть прозрачной. Холод и влажность - вот суть воды, заданная всегда и везде ее идеей. Суть огня - тепло и сухость, суть воздуха - тепло и влажность, суть земли - холод и сухость…

В чем суть человека? Не в том, что он ходит на двух ногах, - на двух ногах ходят и птицы; не в том, что он строит себе жилище, - жилища строят для себя и другие животные; не в том, что он общается с подобными себе с помощью звуков, - птицы и многие звери издают звуки, общаясь друг с другом; не в том, что он трудится, - трудятся и муравьи; не в том, чем он владеет или не владеет…

Сущность человека в том, что он мыслит о сущностях мира! Из всех людей наиболее человеком является философ. И потому он, Аристотель, пришел сюда, в Академию, к Платону, к философу, который указал людям мир сущностей, блистающий мир высоких идей, открыл тайну постижения этого мира и проникновения в него бессмертной человеческой души. Сам он стал вровень с богами и приближает к ним всякого, кто готов ступить на стезю вечного и неустанного поиска. И поэтому он, Аристотель, пришел сюда…

Только философию любят ради нее самое и созерцание - ради самого созерцания. Всему же прочему люди посвящают себя ради чего-то другого: игре на флейте учатся, чтобы стать флейтистом, любому ремеслу - чтобы стать мастером, многим искусствам - чтобы обучать этим искусствам других. И только высокие истины человек созерцает ради самого созерцания, которое доставляет радости, удивительные но чистоте и прочности. Тот, кто однажды почувствовал себя дома в философии, останется в ней на всю жизнь…

Между тем шедшие впереди остановились. Платон, Эвдокс и еще несколько человек присели на скамью под раскидистым вязом. Те же, кому не досталось места рядом с Платоном, либо продолжали стоять, подобно Ксенократу и Спевсиппу, либо, как Гермий, Демосфен и Аристотель, уселись на траву рядом со скамьей.

- Теперь расскажи нам сам о Дионисии, - обратился к Платону Эвдокс. - То, что мы знаем от Спевсиппа и Ксенократа, наполняет нас гневом и вечным презрением к тиранам.

- Да, Эвдокс, теперь мне следует сказать о тиранах, - помолчав, ответил Платон. - Не всякого властелина называю я тираном, но лишь того, кто захватил власть против воли граждан и использует ее не на благо всем, а ради удовлетворения своего властолюбия и порочных страстей…

Аристотелю показалось, что, говоря эти слова, Платон взглянул на Гермия и едва заметно кивнул ему - перед другом, тираном Атарнея и Ассы он извинился за тирана Сиракуз.

- В первые дни и в первое время, - продолжал Платон, - он улыбался и обнимал всех, с кем встречался. Он не называл себя тираном, ибо, казалось, стыдился дурной славы отца. Он обещал многое в частном и общем: освободить граждан от долгов, народу и близким раздать земли, распустить свою многочисленную охрану. Он притворялся милостивым и кротким в отношении ко всем.

- Это было необходимо, чтобы завоевать твое доверие, Платон, - сказал Эвдокс.

- Очевидно. Но вскоре обнаружилось, что он исполнен подозрения ко всем и замышляет войну, чтобы народ чувствовал нужду в вожде. Прочие же желания его случайны. То он пьянствует и услаждается игрою на флейте, а потом довольствуется одною водою и изнуряет себя; то упражняется, а в другое время предастся лености и ни о чем не радеет; то будто занимается философией, но чаще вдается в политику. В его жизни нет ни порядка, ни закона. Он хочет удержать власть ради себя, а потому уничтожает всех, кто осуждает его. Так живет тиран, не имея ни друзей, ни врагов, от которых можно было бы ожидать какой-нибудь пользы…

- Старался ли ты, Платон, внушить ему иные мысли? И возможно ли это - обучить властелина, тирана иным правилам, чем те, которые предписаны самим характером тирании? - спросил Демосфен.

- Властелин может стать отцом своего народа, если его замыслы благородны. И значит, никогда не следует пренебрегать возможностью возбудить в тиране благородные свойства души.

- Значит ли это, Платон, что ты вновь согласился бы поехать к Дионисию и учить его, если бы он снова позвал тебя? - спросил Эвдокс.

- Благое всегда достойно жертв, - ответил Платон. - Огонь ничего не теряет, когда от него зажигают другой огонь, Эвдокс. К тому же, как ты знаешь, у нас в Афинах наказывают тех, кто не позволяет от своего огня зажечь огонь другому человеку.

- Боги удостоили тебя высшей чести и открыли тебе то, что скрыто от многих, - сказал Эвдокс.

Пять дней шумели Великие Панафинеи. Уже афлофеты получили у казначеев на Акрополе панафинейские вазы с маслом священных олив и вручили их победителям гимнастических состязаний и конских ристаний. Уже лучшие воины получили щиты, а музыканты - деньги. Тишина воцарилась в Одеоне, улеглась пыль на ипподромах Пирея, у мыса Мунихи́й утих скрип весел соревнующихся триер. Вместе с дымом факелов рассеялась тьма безлунной ночи, и наступил рассвет шестого дня. Тысячи афинян и жителей Пирея стали заполнять площадь между Дипилоном и Священными воротами - вымощенный мрамором Помпейон.

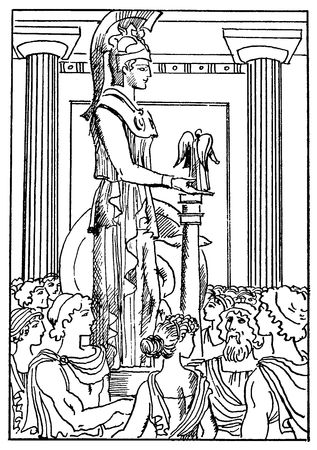

Аристотель, боясь потерять Гермия в толпе, не выпускал его руку. Уже несколько раз они обошли вокруг священной триеры, на мачте которой с восходом солнца было поднято покрывало Паллады, расшитое юными афинянками в Эрехте́йоне. Разноцветными нитями, золотом и серебром были вытканы на нем картины, изображавшие деяния Афины и события, прославлявшие афинян. Триера стояла на колесах, спицы которых были увиты цветами. Возле нее уже толпились мускулистые юноши, чьею силой она должна была двинуться в путь до самого ареопага. Далее покрывало понесут вверх по ступеням Пропилей на Акрополь к священнохранилищу в Эрехтейоне, поставленному над могилой Кекро́пса - легендарного царя Аттики и основателя Афин, и развернут его рядом с древней статуей богини.

Аристотель едва держался на ногах: все пять дней Великих Панафиней Гермий не давал ему присесть - всюду водил за собой, стараясь не пропустить ни одного состязания.

- Жизнь в доме тирана - самая опасная из всех жизней, - говорил он Аристотелю. - Сегодня я жив, завтра мне воткнут меч в живот: всегда есть люди, желающие занять трон тирана, Аристотель. И вот я жадно смотрю на все это, хочу наглядеться на великий праздник, на человеческие радости. Хочу, Аристотель, хотя бы в чувствах пожить жизнью этих людей. В Академии я насладился дарами мудрости, на Панафинеях я жадно пожираю дары веселья.

- Тем сильнее будет твоя тоска, когда ты вернешься в Атарней, Гермий, - сказал Аристотель. - Чем больше пьешь, тем тяжелее похмелье…

- У эллинов должно быть одно государство, - тяжело вздохнул Гермий. - И всю жизнь я отныне посвящаю этой задаче. Но кто же нас объединит? Даже афиняне, на которых с надеждой все еще взирают эллины в других землях, едины только в одном - в празднествах. В делах у них нет единства… И все же я с великой радостью, как на прообраз будущего эллинов, смотрю на этот блистательный праздник, Аристотель.

На Помпейоне собрались победители всех предшествующих состязаний - красивейшие, искуснейшие и сильнейшие из афинян. Они пришли сюда пешком, примчались на колесницах, прискакали на горячих лошадях. На всех - праздничные одежды. Всюду пестреют венки, цветы.

Вот уже собрались у выхода на Дромос главные жрецы, рядом с ними - депутации союзных городов, нарядные девушки из благородных семей, в руки которых возле ареопага передадут снятое с мачты священной триеры покрывало Афины; архонты, гиеропии, хореги - все, кому надлежит двигаться к Акрополю впереди процессии. Среди хорегов - Платон, на долю которого выпала подготовка хора в театре Диониса, стоившая ему, по утверждению Спевсиппа, пять тысяч драхм. Другие говорили, что эти деньги внес за Платона Дион, его друг и дядя сицилийского тирана. Дион, изгнанный Дионисием из Сиракуз, жил в Афинах, купив себе богатый дом рядом с домом Пулитио́на, где некогда развлекался любимец Сократа Алкивиад, кощунственно пародируя панафинейские мистерии.

Аристотелю не довелось еще побывать в доме Диона, но Гермий, который был однажды приглашен к нему, рассказывал, что дом Диона так же богат, как дом тирана Эвбула в Атарнее. И поэтому было похожим на правду, что деньги за Платона внес Дион. Ведь пять тысяч драхм - это почти талант. Вряд ли у Платона нашлось бы столько серебра. Академия не приносила ему никакого дохода, а доход с владений был ничтожным…

Словно сильный порыв ветра пронесся над площадью - все вдруг качнулось в одну сторону: люди, лошади, колесницы, жертвенные животные, сосуды в руках метеков. Качнулось и медленно двинулось вслед за священным парусом, сверкающим над толпой.

Голова процессии уже приближалась к агоре, а нарядные афиняне сплошным потоком все вливались и вливались с широкого Помпейона в узкое русло Дромоса. Толпа шумела, смеялась, в глазах ее искрилось веселье - огонек, посылаемый навстречу идущим золотым наконечником копья Афины Промахос с высот залитого утренним солнцем Акрополя.

- Вот, - проговорил восторженно Гермий. - Вот оно - великое восхождение к свету, к истине. И хотя мы с тобой метеки, Аристотель, мы тоже поднимемся вслед за афинянами к покровительнице самого прекрасного города эллинов. Вперед, мой друг.

Гермий и Аристотель вошли в людской поток, и он повлек их по Дромосу мимо запертых рыбных, мясных и овощных лавок, мимо цирюлен и харчевен, выплеснул на агору, к статуям великих полководцев и тираноубийц, пронес мимо портиков, мимо старого булевтерия и пьедестала героев, мимо Одеона и Ареопага к мраморной лестнице Пропилеи.

- Я знаю, когда мы станем одним великим народом, - сказал Аристотель.

- Когда? - спросил Гермий.

- Когда вот так же устремимся, но не к статуям богов, а к истине. Она объединит нас и сделает непобедимыми в веках - истина. Не герои, не цари, не полководцы, Гермий, - одна лишь чистая и сверкающая сильнее солнца истина мира.

- Чем истина может прельстить людей, Аристотель? Ведь она не прибавляет им ни здоровья, ни жизни, ни силы, ни богатства. Чем? Вот и цветок прекрасен, и все обращают к нему взгляды, но, налюбовавшись, отправляются в харчевни, мой друг. Приказ полководца ведет людей на смерть, но кто, скажи мне, с мечом в руке вступился за несчастного Сократа? Я не хочу отнимать у тебя веру в силу истины, мой друг, но ты подумай, как сделать, чтоб она была слаще меда, хмельнее вина, страшнее смерти, сильнее меча, прекраснее солнца. Как сделать это, Аристотель?

- Когда я говорю об истине, я не думаю о некой истине, сверкающей в недоступной вышине. Я говорю, Гермий, об истине жизни. Самое истинное во всем должно быть найдено и принято людьми. А поскольку заблуждений много, а истина одна, то и дорога у всех будет одна: надо правильно мыслить, правильно говорить и правильно поступать.

- Некоторые находят больше удовольствия в том, чтобы говорить чепуху и совершать глупости, Аристотель. Любят шум больше тишины, толпу больше одиночества, пьянство больше трезвости, обжорство больше сытости, обман больше правды… Что с ними делать?

- Истиной должны обладать хотя бы те, кого мы наделяем властью, Гермий.

- Значит, все-таки монархи, тираны, архонты? Истина - для избранных и облеченных властью. Прочие же должны подчиниться власти мудрых? Но об этом говорит и Платон. Давно говорит, мой друг, но никто не прислушивается к его словам.

- Ты прислушался.

- Да, - вздохнул Гермий. - Я прислушался. Я слушаю Платона, но смотрю на Артаксеркса, Аристотель. Обстоятельства сильнее слов. Кто думает иначе, тот ошибается.

- Это грустная истина, - согласился Аристотель. - Но надо исследовать, истина ли? Не мы ли сами создаем обстоятельства?

- Разве я родил и посадил на персидский престол Артаксеркса?

- И все же надо исследовать истинность сказанных тобою слов. Истина, Гермий, сильнее всего - я в это верю. Она не может быть грустной или враждебной человеку. Миром владеет разум. Разумное во всем прекрасном. Значит, и жизнь по законам разума должна быть прекрасной жизнью, Гермий.

Они поднялись на Акрополь в числе последних. Вся площадь между Пропилеями, Эрехтейоном и Парфеноном была запружена народом, который, подобно водовороту, медленно вращался вокруг постамента бронзовой Афины Промахос. День был безоблачный и жаркий. В толпе все чаще стали слышны вздохи, на мокрых от пота лицах угасал праздничный восторг, на головах увядали цветочные венки. И когда, наконец, покрывало Афины было внесено в Эрехтейон и народ устремился к восточному фасаду Парфенона с дарами в руках и с любовью в сердце к прекрасной богине, толпа снова оживилась: близился конец торжественной процессии, конец Великих Панафиней, утомивших всех своей суетой. Близилось возвращение к жизни обычной, по которой всегда тоскуешь среди шумного и многолюдного празднества.