В общем, она совершенно не похожа на ту воскресную маму, которую придумали мы с Андреа. Про шофёра и камин с медвежьей шкурой можно забыть. И волосы у неё не рыжие. Под смешной шапкой волос не видно, но они точно не длинные, не рыжие и не волнистые. И вообще, воскресные мамы – они выглядят по-другому…

Она тоже ничего не говорит, просто стоит, засунув руки в карманы куртки, и щурится на меня через очки. Вот ЭТА – моя воскресная мама?! Моя воскресная мама с суперквартирой и длинными рыжими волосами?! Она же выглядит так… обыкновенно!

Я знаю: сейчас надо сказать "Здравствуйте, воскресная мама, большое спасибо, что мне можно пойти с Вами", или хотя бы "Здравствуйте, фрау Фидлер", или что-то ещё. Но я не могу. Просто не могу. Будто ком в горле застрял.

Тут кто-то втискивается между мной и сестрой Линдой, да ещё и наступает мне на ногу. Это дурачок Карли, любопытный, как всегда. Ему непременно надо быть в курсе всех дел.

– Ой! – вскрикиваю я, роняю платок, тру ногу и всхлипываю. Если честно, ноге почти не больно, но это последняя капля. Карли глупо смотрит на меня, сестра Линда похлопывает меня по плечу, а фрау Фидлер наклоняется и гладит Карли по соломенным волосам. Очень быстро. Но я всё видела.

Ничего себе! Она же гладит не того ребёнка!

Воскресный ребёнок – это ведь я! А Карли, между прочим, наступил мне на ногу, и вообще…

Всё ещё всхлипывая, я слышу голос сестры Линды:

– А не выпить ли нам по чашечке горячего чая?

Она берёт Карли за руку и быстро уходит с ним на кухню. И оставляет меня один на один с этой чужой женщиной. Мне хочется побежать за сестрой Линдой, но так делать не годится. Поэтому я стою и шмыгаю носом, теперь из него течёт уже по-настоящему. Фрау Фидлер наклоняется, подбирает с пола платок, протягивает его мне и говорит:

– Вот! Держи!

Голос у неё такой, как будто она вот-вот засмеётся. Приятный голос, спору нет.

Я сморкаюсь, а она смотрит на меня. Я сморкаюсь довольно долго. Фрау Фидлер стоит, и ждёт, и смотрит… а потом спрашивает:

– Хочешь чаю?

Чаю я не хочу. Больше всего мне сейчас хочется оказаться в постели, с Зайчиком, и зарыться с ним под одеяло! Но так не годится, это ясно. Я мотаю головой. Сказать я всё ещё ничего не могу. И тут возвращается сестра Линда. Без Карли. Она наклоняется ко мне и тихо говорит:

– Тебе необязательно идти! Можешь остаться здесь и поиграть с Карли.

Поиграть с Карли! Ещё чего не хватало! Нет уж, лучше я пойду. С этой чужой женщиной.

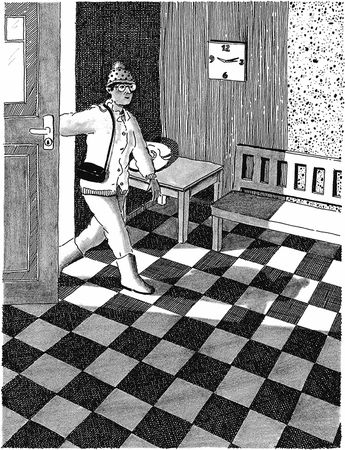

– Я пойду, – говорю я, и мы выходим из интерната. Я и моя новая воскресная мама. Чужая, незнакомая женщина. Фрау Фидлер. Мы вышли на улицу и… тут же побежали.

– Если поторопимся – можем успеть на трамвай, – сказала фрау Фидлер. И припустила! Мне ничего не оставалось, как рвануть за ней. Я не удивилась, что мы не едем на машине. Никакой машины у неё нет, и шофёра тоже – это я уже поняла…

И уже знаю – всё будет по-другому, совсем не так, как придумали мы с Андреа.

Фрау Фидлер живёт на длинной улице со старыми серыми домами. Сада никакого нет, даже малюсенького палисадничка. Дом, где живёт фрау Фидлер, тоже серый. Какой-то особенно серый. В её квартиру надо долго подниматься вверх по лестнице. Потому что лифта нет. Он бы и не поместился в таком дряхлом доме. Наш интернат гораздо красивее!

Фрау Фидлер открыла дверь, и мы зашли в квартиру. Первое, что я заметила, – запах сигаретного дыма. И очень сильный. Фу‑у‑у… Едва мы вошли, фрау Фидлер тут же закурила и стала показывать мне квартиру. Она оказалась такая чуднбя! Совсем пустая. Мебели почти нет – настоящей мебели, я имею в виду. Сначала фрау Фидлер повела меня на кухню. Но это не настоящая кухня. По крайней мере, не такая, как у нас в интернате. В интернате – огромная плита, и огромная раковина, и огромная посудомоечная машина, и большие белые шкафы, где аккуратно поставлена посуда, и всё блестит. Здесь тоже есть плита, но маленькая, и раковина крошечная, и посуда не убрана в шкаф, а кучей громоздится на полке, и ничего не блестит и не сверкает. Совсем даже наоборот – на вид всё довольно грязное. И посудомойки нет, я сразу заметила. На окнах нет занавесок, а посередине кухни – огромный длинный стол. Но только это не настоящий стол, а длинные широкие доски на деревянных козлах, как в мастерской столяра. Я такое видела в книжке.

А на столе – УЖАС!

Стопки бумаги, и пишущая машинка, и карандаши, и ластики – всё вперемешку. Я, наверное, очень странно на это смотрела, потому что фрау Фидлер быстренько собрала листы бумаги и ручки, а потом рассмеялась и сказала:

– Извини! Понимаешь, тут моя мастерская, я тут работаю. И перед тем как забрать тебя, тоже работала.

Работала? В воскресенье? Как это? Я не знаю никого, кому надо работать по воскресеньям. Другим воскресным родителям точно не надо. И работают они, конечно, не дома, а в разных учреждениях или где-то ещё. И что ж это за работа, от которой такой беспорядок на столе? Понятия не имею! У меня мелькнула мысль: а что, если она сейчас отправит меня обратно, в интернат? Раз ей надо работать. Я ведь буду мешать…

Но обратно в интернат всё-таки не хочется. Там только дурачок Карли, а его я и так вижу всю неделю. Здесь, наверное, интереснее! Я заглянула в комнату, и она мне очень понравилась. Хотя в ней совсем мало мебели.

На полу – большущий белый мохнатый ковёр, и вправду похожий на медвежью шкуру. На нём – огромный матрас, тоже накрытый чем-то белым и мохнатым, и с белыми подушками, а на окнах длинные белые занавески – это очень красиво. От всего этого веет чистотой…

Но беспорядок тут тоже есть. Только вместо бумаг везде – на ковре и на матрасе – лежат книги. А ещё полно книг на белых полках. Интересно, фрау Фидлер их все прочла? Наверняка нет, их слишком много. Прочесть их все – дело непростое, быстро тут не справиться.

От этой мысли мне даже нехорошо. Читать я не люблю, а уж прочесть книжку от корки до корки – не-е-ет уж, спасибо!

Войти в комнату в уличных туфлях я не решилась, ведь тогда ковёр испачкается. Фрау Фидлер, когда мы вошли, тут же сняла туфли и носки и теперь бегает босиком. В интернате нам не разрешают ходить босиком, когда на улице холодно, даже если в помещении тепло. Потому что можно простудиться.

Но фрау Фидлер не похожа на простуженного человека. Она заметила, что я не решаюсь войти из-за ковра, и сказала, что я могу без проблем снять обувь. А она даст мне домашние тапочки. И дала. Но какие! Деревянные!

– Это сабо из Голландии, – сказала она. – Очень удобные.

Удобные? Вот уж нет. Они тяжёлые, громоздкие и мне велики. В них можно только ковылять, очень медленно. Фрау Фидлер засмеялась… Она вообще много смеётся. И всё время скачет с места на место и дёргается, будто очень волнуется. Как птица, которая всё время перелетает с места на место…

На меня она почти не смотрит, и я на неё тоже – не хватает смелости. Пристально смотреть на людей нельзя. Фрау Фидлер сказала, чтобы я посидела в комнате, а она быстренько приготовит нам что-нибудь поесть. Потом мы устроимся поуютнее и познакомимся поближе.

Я осторожно побрела в комнату. Стула, чтобы сесть, там не было, и я пристроилась на краешке матраса. Фрау Фидлер чем-то шуршала на кухне-мастерской и громко говорила сама с собой; слов я не разобрала, но было похоже, что она что-то ищет. Я огляделась повнимательнее. Ну и беспорядок! Если бы это увидела сестра Франциска, она бы за голову схватилась. Так она делает, когда в наших комнатах что-то разбросано. А тут чего только не валяется! Даже грязные носки. И везде пепельницы с окурками. Они воняют. Фрау Фидлер на кухне вдруг крикнула:

– Ну где же ты, горшочек с мёдом, куда ты спрятался, безобразник!

Я фыркнула от смеха. Разве можно разговаривать с горшком мёда! Он же не может ответить!

Скоро фрау Фидлер вошла в комнату с большим подносом. И поставила его посередине матраса на книги и подушки. Поднос закачался… Хорошо, что я успела его поддержать, а то он перевернулся бы и всё упало. Фрау Фидлер плюхнулась рядом со мной на матрас и снова рассмеялась. Что-то в ней было не так… Я пригляделась и поняла – она без очков. И глаза широко открыты. Они оказались тёмно-карими – как у Зайчика! И такими же большими! А когда она смеётся, вот как сейчас, вокруг глаз появляется много маленьких морщинок. У Зайчика такого не бывает. И волосы у фрау Фидлер тоже очень похожи на Зайчиковые, теперь это хорошо видно. Они короткие и тёмные и торчат во все стороны, особенно сверху.

У Зайчика волосы лежат красиво и гладко, потому что я всегда их причёсываю, поплевав на пальцы. Фрау Фидлер тоже надо так попробовать. Может быть, я скажу ей про это… Когда-нибудь, не сейчас. А уши у фрау Фидлер оттопыренные, да ещё как! Нет, она не красивая, совсем не красивая. Просто милая. Я тоже не красивая, но у меня хотя бы уши не торчат и волосы намного длиннее. У меня волосы девчачьи, а у неё мальчиковые! Кажется, я смотрела на неё довольно долго, потому что она вдруг заёрзала на матрасе и начала говорить. Очень быстро и очень много. Она сказала, что зовут её Улла, и просит меня называть её именно так, живёт она одна, правда, у неё есть друг, его зовут Кристиан, он живёт где-то в другом месте, и они встречаются по воскресеньям, но теперь это будет трудно, потому что теперь у неё есть я, и она надеется, что мне у неё понравится, а на жизнь она зарабатывает тем, что пишет книжки для детей, дело это трудное, одна уже готова, но она хочет написать много книг.

И ещё… и ещё… и ещё…

Она говорила, намазывала на хлеб мёд, открывала стаканчики с йогуртом и бешено мешала в них ложкой. Потом вдруг вскочила, сказала, что забыла сахар, и снова побежала на кухню. А я вообще ничего не говорила, потому что она ведь ничего не спрашивала. Она всё время рассказывала сама, а когда рассказывают, отвечать не нужно. Я просто сидела и удивлялась, как можно так быстро и так много говорить. Похоже, она очень волновалась. Сколько же ей может быть лет? Непонятно. На вид она нестарая, потому что очень маленькая и тоненькая, в джинсах, всё время скачет и ходит босиком. Но и не молодая – из-за морщин. И вообще, молодым не разрешают забирать нас из интерната. Наверное, из-за ответственности. Надо быть уже немножко старым или хотя бы взрослым. Но на совсем взрослую она не похожа, эта Улла…

Теперь мне надо называть её Улла, а не фрау Фидлер. Я немножко надеялась, что можно будет называть её мамой. Но она не мама, это ясно. Во всяком случае, я так думаю. Мамы – они другие. Спокойнее и солиднее, и тело у них пошире, а волосы завитые. Они ласково улыбаются и заботятся о тебе.

Как в одном рассказе, который нам читала сестра Линда. Про Томаса и Лизу и про их маму. Она мне очень нравится. Дети проказничают, а мама спокойно улыбается. Иногда она ругается, но чаще улыбается. И готовит еду. А мама Улла не улыбается, она смеётся, довольно громко. И еду она ещё не готовила. И не ругалась.

Конечно, мне не очень-то хочется услышать, как она ругается. А вот как готовит – это уже интереснее.

Но Улла просто соорудила нам перекус – хлеб с мёдом, йогурт и чай. Я бы лучше попила колу, она вкусная. Но кола – нездоровый напиток, и в интернате нам её не дают.

И тут Улла возвращается с кухни. В руке у неё пакет, и она щедро плюхает сахар мне в чашку. Но я не люблю чай с сахаром, от него мне становится плохо! Что же теперь делать? Сказать "большое-спасибо-я-не-люблю-чай-с-сахаром" уже поздно, сахар уже в чашке, а просто оставить чай стоять – это невежливо, так делать нельзя.

Сначала я беру только маленький кусочек хлеба с мёдом, вкус мёда я не очень-то люблю. И он жидкий, сразу начинает течь и капать на замечательный белый мех. Ой-ой-ой, только бы она ничего не заметила!

И она не заметила, потому что, к счастью, сняла очки. Я потихоньку тру пятно, но оно не оттирается, только становится всё шире и коричневей.

От страха я запихиваю в рот весь хлеб, уже без мёда, давлюсь, он не хочет проглатываться, и я запиваю его чаем. С сахаром. Мне тут же становится плохо. Этого только не хватало! Улла ничего не замечает, она без умолку говорит, ёрзает и подпрыгивает на матрасе. Она что-то рассказывает, а мне очень плохо… Я и слушать-то её не могу, потому что всё время думаю: "Только бы она не увидела пятно, только бы не выплюнуть то, что во рту". Чай с сахаром я всегда выплёвываю, но сейчас так делать нельзя, да я и не знаю, где тут туалет. Мне делается жарко, а она всё говорит и говорит…

"Сочинять" – слышу я, и желудок сжимается. "Для детей" – слышу я, и чай подступает к горлу, а я посильней нажимаю на живот, чтобы он оттуда не выпрыгнул. "Читать вслух" – слышу я, и чай снова плещется у самого горла. "У нас будут чудесные воскресенья" – слышу я…

И тут чай оказывается во рту и вырывается наружу – на меня и на белый мех, на пятно от мёда и на белый ковёр…

Улла останавливается посреди своего рассказа и широко раскрывает глаза. А я закрываю… Всё кончено! Она никогда меня не простит. Ох, сейчас начнётся…

Но я тут ни при чём, я ничего не могла сделать, это всё чай виноват. И она виновата, это ведь она положила сахар в чай! Больше всего мне хочется зареветь.

Но ничего не начинается… То есть совсем ничего, потому что Улла куда-то исчезает. Я слышу какой-то плеск. Слышу, как течёт вода.

Потом она возвращается, молча поднимает меня, на неё попадает довольно много моей рвоты, но она не ругается, а тащит меня в ванную, ни слова не говоря про грязное покрывало и грязный ковёр. Она начинает раздевать меня, как маленькую. Расстёгивает блузку, ту, что я взяла у Андреа: она вся в пятнах и воняет – ох, и скандал же будет! Но сейчас мне всё равно, мне плохо. Улла раздевает меня, вот я уже голая, и мне даже не стыдно. Потому что мне плохо. Очень плохо…

Потом она говорит:

– Залезай-ка в ванну.

Я залезаю в горячую воду, на ней пена, она приятно пахнет. Я погружаюсь в воду, кожу пощипывает, пена достаёт мне до шеи – хочется лежать так вечно, под пенным одеялом. Я закрываю глаза. Мне так плохо. Я так устала… Опускаюсь ещё глубже в горячую воду, она плещется у самых ушей, я больше ничего не слышу, только плеск воды, и думать больше ни о чём не могу, да и не хочу. Только лежать в ванне. Тут так тепло и так хорошо пахнет. Я ничего не вижу, ничего не слышу.

Как хорошо…

Когда я снова открываю глаза, Улла сидит на краю ванной и говорит:

– Давай-ка вылезай! Не то ты у меня утонешь, чего доброго!

Её голос звучит ласково. Совсем не похоже, что она сердится. Она помогает мне встать и заворачивает в большое мягкое полотенце, берёт меня на руки, как маленькую, несёт в комнату и укладывает на матрас. Комната теперь какая-то другая, пахнет свежестью… Окно открыто, свет сумеречный, шторы задёрнуты, а ведь ещё день. Я так устала. Глаза сами закрываются. Но мне уже больше не плохо, разве что чуть-чуть. Улла садится рядом со мной, берёт какую-то книжку, надевает очки и говорит:

– Хочешь, я тебе почитаю?

Я киваю и успеваю ещё подумать: "Какие дурацкие очки, за ними глаз совсем не видно". И тут я, кажется, заснула…

* * *

А когда просыпаюсь – сначала не понимаю, где я. В комнате совсем темно. Но потом всё вспоминаю: и как меня вырвало, и как я лежала в ванне.

Наверное, я проспала весь остаток дня. Теперь уже поздно и пора в интернат. Воскресенье закончилось. И Улла, конечно, сердится на меня за то, как я себя вела… Я всё испортила! Ведь она же специально сидела возле меня, а я взяла и уснула! Улла больше не захочет меня брать, это ясно. Я бы тоже меня не захотела!

Вставать совершенно не хочется, так бы лежала тут и лежала… Но встать надо, ведь пора возвращаться в интернат.

Так что я встаю, осторожно открываю дверь и выглядываю наружу. Улла сидит на кухне-мастерской за столом из досок, курит и стучит на машинке. Она работает. Когда человек работает, мешать нельзя, но мне ведь надо идти… Сначала я хочу постучать в дверь, потому что это вежливо, но в незакрытую дверь постучаться невозможно, и я просто говорю:

– Мне пора идти.

Улла поднимает на меня глаза, но взгляд у неё совершенно отсутствующий. Ясно, я ей всё-таки помешала. Сейчас она опять рассердится! Мало того что я испортила ковер с покрывалом и так по-дурацки заснула – теперь ей придётся ещё везти меня обратно и отвлекаться от работы.

– Ладно, тогда одевайся, – говорит она.

Голос тоже звучит как-то отсутствующе. Я иду в ванную – я ведь уже знаю, где это, – и вижу там блузку Андреа, всю грязную, она плавает в ванне. Как же теперь нести её обратно? А если не принести – ой, что будет! Вот только этого не хватало!

Я натягиваю бельё, кофту и джинсы, влезаю в туфли и быстро надеваю пальто.

А фрау Фидлер, то есть Улла, уже зовёт:

– Ты готова? Я заказала нам такси!

Такси! Я никогда ещё не ездила на такси, только один раз, когда у меня жутко разболелся коренной зуб и срочно надо было к зубному. Тогда поездка на такси особой радости не доставила. И сегодня от неё тоже радости не будет. Я же понимаю, почему Улла вызвала такси. Чтобы побыстрее от меня избавиться и продолжать работать. Себе она вряд ли может такое позволить – это дорого, я знаю. А она бедная, это заметно. Ведь ей приходится работать даже по воскресеньям, и настоящей мебели у неё нет, и машины нет, и мужа, а только какой-то друг…

– Ты готова? Такси приехало! – зовёт Улла, и я, вздохнув, выхожу из ванной. Улла стоит у двери уже одетая. Мы спускаемся вниз и садимся в такси. Она ничего не говорит, и я тоже. А мне так хочется спросить, сердится ли она и можно ли прийти в следующее воскресенье, ведь я все равно буду этого ждать и очень сожалею о том, что случилось сегодня. Но ничего не могу из себя выдавить. Улле, похоже, тоже не до разговоров. И взгляд у неё как у человека, который где-то далеко-далеко. Почти такой, как будто она спит. На меня она вообще не обращает внимания.

Ну да, она ведь во мне разочаровалась…

Возле интерната я быстро вылезаю из такси, а Улла нет. Она остаётся сидеть в машине, машет мне рукой и говорит: "Пока, увидимся!" И такси уезжает.

Вместе с ней.

Я стою перед интернатом и смотрю вслед. Но такси тут же поворачивает за угол и исчезает. "Увидимся!" Что это значит? Она хотела сказать, что мы увидимся в следующее воскресенье? Или как? Но она ведь не сказала: "Пока, увидимся в следующее воскресенье"?

Она сказала только "увидимся".

Это похоже на "когда-нибудь"…

И я вошла в интернат. Там были только Карли, который никогда никуда не уходит, и Андреа. Она уже вернулась. Увидев меня, она тут же подбежала.

Ой-ой-ой, что сейчас будет! Андреа наверняка заметила, что блузки нет… А она плавает в ванне Уллы… Ох уж эта блузка! Кто знает, когда я получу её назад?

Я быстро прикинула, что сказать. Может, что я знать не знаю об исчезнувшей блузке, пусть сама следит за своими вещами? Или – что её взял дурачок Карли, я сама видела, или ещё что-нибудь? Но додумать я не успела, потому что Андреа заверещала:

– Давай, рассказывай! Как всё было? Есть у неё шкура жирафа или нет?