* * *

Почти в это самое время в Лондоне разыгрался скандал, подхваченный печатью. Английское географическое общество обсуждало вопрос о том, следует ли принимать в члены общества женщин. Несколько видных ученых сказали: "Да". Но большинство было против.

Наконец географы собрались и после жарких споров решили: закрыть женщинам дорогу к географической науке. В этом решении немалую роль сыграло красноречие лорда Керзона, который был в то время кандидатом на пост президента общества. Лорд Керзон утверждал, что ему известен только один род путешественниц - крикливые американские путешественницы, которых он назвал "одним из ужасов XIX века". Эти дочки миллиардеров, ищущие в чужих странах сомнительных приключений, заставили лорда Керзона сделать слишком поспешный вывод.

- Мы вообще отрицаем способность женщин содействовать научному географическому знанию! - воскликнул он в заключение своей речи.

Трудно предполагать, что лорд Керзон совсем не читал книг, газет и журналов, приходящих из России. В Лондоне давно и пристально следили за всеми русскими экспедициями, а за теми, которые снаряжались в Центральную Азию, весьма интересовавшую английских колонизаторов, - в особенности. Поэтому надо думать, что лорд Керзон знал о научных подвигах женщины, только что опущенной в могилу на границе Монголии.

Видимо, в отчетах Русского географического общества лорд встречал также имя зоолога и ботаника Марфы Черской, которая путешествовала по почти неизвестной тогда Колыме и в трудную минуту приняла на себя начальство над экспедицией. В этих отчетах сообщалось и об авторе капитальных географических исследований Ольге Федченко, побывавшей в пустыне Кызыл-Кум и по головокружительным тропам проникнувшей на Памир.

Лорд Керзон мог бы при желании рассказать своим коллегам о том, что русские женщины давно и успешно содействуют развитию научного географического знания.

При желании… Но, может, у лорда Керзона не было такого желания? Можно ведь читать и "не замечать" в прочитанном того, чего не хочется замечать.

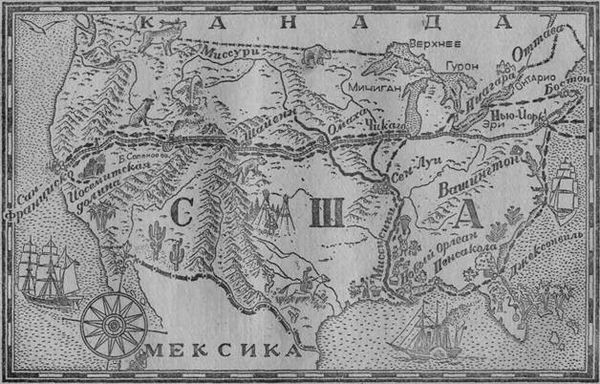

ПО СТРАНЕ ДОЛЛАРОВ БЕЗ ДОЛЛАРОВ

Это было больше восьмидесяти лет назад. В маленьком приволжском городке несколько юношей увлеклись чтением повестей и рассказов из американской жизни. Океан, прерии, Нью-Йорк, Миссисипи, чистильщики сапог, становящиеся без особого труда миллионерами, - все это казалось им таким заманчивым!

- В Америке, брат, каждый может пожать президенту руку. Взял и пожал. Вот как тебе. Очень просто, - говорил многозначительно один.

- Чудная страна! Верно сказано - Новый Свет, - вторил другой.

- Хоть бы одним глазком взглянуть на живого индейца, поохотиться бы на буйволов! - вздыхал третий.

Был среди мечтателей молодой учитель Михаил Владимиров. Мысль о том, чтобы самому побывать в Америке, крепко засела в его голове. По учебникам он старательно зубрил английский язык, практиковался в токарной и переплетной мастерских, изучая ремесла.

В один из прекрасных летних дней 1872 года друзья проводили учителя в Америку. Кошелек его не был туго набит, но молодость и вера в то, что за океаном его встретят счастье и удача, окрыляли нашего путешественника. Он надеялся, что всегда найдет там приличный заработок и сможет, переезжая из одного города в другой, посмотреть все Соединенные Штаты.

С сильно бьющимся сердцем сошел наш волгарь с океанского парохода на нью-йоркский берег.

Все было, как в книжках: высокие дома, цилиндры, сигары, крикливые чистильщики сапог - явные кандидаты в миллионеры. Над большим домом на Бродвее - главной улице Нью-Йорка - стояла статуя какой-то дородной женщины.

- Что это за дом? - спросил учитель.

- Городская дума. А женщина - богиня Свободы. Тут приезжий едва удержался, чтобы не снять шляпу…

Но через неделю-другую его энтузиазм поостыл. Все это время он колесил по нью-йоркским улицам с русско-английским и англо-русским словарями подмышкой, повторяя заученную фразу:

- Не найдется ли у вас какой-нибудь работы?

Ему либо вежливо отказывали, либо молча кивали на дверь. Подвернулась было работа токаря, но, как на грех, мастерская, куда устроился Владимиров, сгорела, а рабочих уволили.

Как-то Владимиров сидел в своей каморке, обдумывая, что делать дальше. Не все ли равно, где голодать - здесь или на новом месте? Не поехать ли куда-нибудь на юг - скажем, во Флориду?

Его размышления были прерваны стуком в дверь и возгласом:

- Хелло, Майкл! О, да вы живете, как видно, чуточку хуже среднего миллионера!

Владимиров вскочил. Перед ним были рабочие, с которыми он до пожара трудился в мастерской. Они зашли навестить своего русского товарища и сказать, что, возможно, босс (хозяин) скоро построит новую мастерскую и тогда опять будет работа.

- Спасибо, дорогие друзья, - сказал растроганный "Майкл", - но я решил уехать из Нью-Йорка - бог с ним. Настрадался я тут.

- Но-но, Майкл, одумайтесь! На свете один Нью-Йорк. Чего вы не найдете здесь, того не найдете нигде.

- Нет-нет, еду во Флориду, - упрямствовал "Майкл".

Перед отъездом из Нью-Йорка волгарь сделал первый "бизнес" - продал всю зимнюю одежду. Ничего, во Флориде-то ведь тепло…

Флоридский городок Джэксонвилл с красивыми домиками, выглядывавшими из-за цветущих апельсиновых деревьев, был залит солнечными лучами. На улицах пахло розами.

Но Владимиров убедился, что флоридское солнце слишком горячо для тех, кто, обливаясь потом, вынужден за несколько центов таскать на спине тяжелые доски. А вскоре ему отказали и в этой работе. Из всех возможных занятий "Майкл" выбрал довольно популярную в Америке торгово-предпринимательскую деятельность - продал свой пиджак…

С полупустым чемоданом и одним долларом в кармане волгарь отправился через полуостров Флориду к Мексиканскому заливу. Поезд мчался сквозь сосновые леса. Мимо мелькали уродливые хижины негров-лесорубов; иные не имели и таких лачуг, ютясь с семьями под навесами.

На западе Флориды безработных было больше, чем работавших, и Владимиров, не мешкая, стал пробираться дальше вдоль берегов Мексиканского залива. В ту же сторону как раз отправлялась большая рыбацкая лодка, и "Майкл" был уверен, что рыбаки не откажут безработному. Но хозяин лодки оказался деловым человеком:

- Пять долларов!

- У меня нет денег…

- Пять долларов, или убирайся ко всем чертям! Русский протянул свое осеннее пальто. Хозяин внимательно осмотрел вещь - нет ли дыр - и сказал:

- Ол раит!

Лодка шла к отмелям, где добываются устрицы. Из воды торчали колья, означавшие, что этот участок залива принадлежит такому-то боссу. С помощью особых железных граблей рыбаки зацепляли на дне устричные раковины и тащили их в лодку. Пустые раковины выбрасывали обратно в море. Попробовал было проголодавшийся волгарь устрицу: холодно, скользко во рту - и выплюнул в воду. Видно, этот деликатес хорош для тех, у кого полон желудок.

Плантаторы города Пенсакола, где вскоре оказался русский, вздыхали о тех временах, когда негры были их рабами. Были?

Вон идет с хлыстиком сын плантатора, франтоватый подросток в легком белом костюме. Встречные негры соскакивают на мостовую, жмутся к стенам домов. Черный мускулистый красавец - косая сажень в плечах - сгибается в поклоне: этот "свободный" человек не хочет суда Линча, не хочет болтаться на суку с веревкой на шее за то, что, не уступив дороги, он "оскорбил" белого человека. Достаточно ничтожного повода - и зловеще вспыхнут в ночи деревянные кресты на холмах: сигнал к беспощадной расправе над черными. Долго будут валяться потом трупы на пепелище негритянских кварталов…

С раннего утра Владимиров уходил в порт. Безработные толпились там у лодок, в которые боссы-подрядчики набирали себе грузчиков. Однажды подрядчик молча ткнул пальцем в сторону учителя.

В порту грузили лес. Тяжелые бревна надо было поднимать на борт корабля, а потом ломами толкать их в трюм. Едва Владимиров освоился с этой изнурительной работой, как чуть было не отправился к праотцам: поскользнувшись, он упал в ничем не огороженный люк.

Русского оттащили в сторону и оставили лежать в трюме с разбитым лицом и грудью: никто не смел прерывать работу, боясь босса. Лишь вечером грузчики снесли своего разбившегося товарища в лодку и перевезли на берег.

Кое-как поправившись, Владимиров перебрался из Пенсаколы в Новый Орлеан, лежащий вблизи впадения Миссисипи в Мексиканский залив. И тут все та же картина: против кораблей и пароходов толпятся тысячи оборванных и голодных негров, рядом с ними - безработные белые грузчики.

Но говорят, что в верховьях Миссисипи всегда можно заработать несколько долларов.

Решено - прощай юг! Пароход "Бисмарк" с нашим путешественником на палубе отправился по Миссисипи. Низкие берега, окаймленные липкой тиной, редкие домишки среди полей кукурузы, мутная, грязная вода, города вроде Мемфиса, наполовину вымершие после посещения "желтой красавицы" - холеры… И это - прославленный "отец рек"!

Впрочем, американцы называли Миссисипи и менее почтительно. "Сточная труба" и "толстая грязнуха" были еще не худшими из многочисленных прозвищ этой крупнейшей реки Америки, на которой встречный пароход увидишь далеко не каждый день. А чаще попадается разная мелочь: пловучая фотография, пристающая у каждой фермы, лодка с переселенцами, нагруженная домашним скарбом, да временами плот.

На пароходе Владимирова обокрали, и, сойдя на берег в Сен-Луисе, он прежде всего снес ростовщику последнюю свою драгоценность - часы. К счастью, работа нашлась уже на второй день: местные власти решили, опасаясь вспышки эпидемии, хоть немного очистить город от накопившегося мусора и нечистот.

Наш волгарь убедился, что деловой американец умеет "сделать деньги" даже из холеры.

Прямо на улице курчавый джентльмен, называя себя доктором Мак-Брайтом, утверждал, что он был в Китае и сделал там "последнее и величайшее открытие".

- Мой состав из различных сортов чая, - надсаживался пройдоха, - холеру излечивает в две минуты! Две минуты - и никакой холеры!

Тут же "доктор" предлагал желающим купить его снадобье по доллару за флакон.

Рядом с ним старался привлечь внимание толпы его конкурент, "доктор" Фриц. Тот нанял скрипача и собравшимся послушать игру всовывал афишки, в которых говорилось, что доктор Фриц излечивает холеру, глухоту, слепоту и прочие болезни посредством совершенно нового способа лечения. "Едва вы войдете в наш кабинет, как мы скажем вам вашу болезнь, не задав ни одного вопроса", - уверяла афишка.

Жертвами этой шарлатанствующей братии оказывались прежде всего заболевшие рабочие, которые были не в состоянии обратиться к хорошему врачу: ведь тому надо платить много денег.

К осени, когда начались дожди, работы в Сен-Луисе сократились, и Владимиров задумал попытать удачи в Чикаго. Первое, что он услышал в этом городе:

- Плохо здесь - работы нет…

С огромного озера Мичиган, у которого расположен город, дул холодный осенний ветер. Деревья уже сбросили листву, прохожие поднимали воротники пальто. Вдоль озера, на так называемом "Золотом берегу", стояли особняки богачей. Здесь же, у Мичигана, находились кварталы делового центра города - "Лупа". "Луп" - это в переводе "петля": тут делали круг линии городской железной дороги. Но не из этих ли кварталов спекулянты скотом и пшеницей закидывали петлю на шею фермеров?

Гостиницы "Золотого берега" не спешили открыть двери перед оборванным "Майклом", и ему пришлось познакомиться с трущобами Чикаго, которые выразительно назывались "малым адом".

Владимиров попал на берега Мичигана в особенно неудачное время: в Соединенных Штатах как раз начался очередной кризис.

Вот как описывал впоследствии Владимиров эти дня в своей книге "Русский среди американцев":

"Кризис, начавшийся с Нью-Йорка, с каждым днем становится все шире; фабрики, заводы, мастерские закрывались с такой быстротой, как будто они соперничали между собой. Рабочие с озлобленными лицами массами бродят по городу без всякого дела; газеты каждый день приносят известия все хуже и хуже. Трудно и страшно подумать о том, что будет в разгаре зимы. Заработная плата упала донельзя… На улицах появилось необыкновенно большое число американских нищих".

Капиталисты всячески старались отвлечь внимание голодных людей от кризиса и безработицы. Печать открыто призывала к войне. Некоторые газеты писали, что "не следует упускать случая переломить кризис и дать работу незанятым рукам".

Если бы нашему путешественнику не посчастливилось попасть в маленькую деревушку польских переселенцев недалеко от Чикаго, он вряд ли перенес бы трудную зиму. В деревушке Владимиров копал землю, рубил лес, строил бараки и кое-как продержался до весны.

Апрельской ночью неутомимый странник вышел на дорогу, ведущую к железнодорожной станции. С восточной частью Соединенных Штатов он уже немного познакомился, теперь его интересует западная. У него нет денег - что ж, он будет путешествовать по стране долларов без долларов. Он решил… но пусть лучше об этом расскажет запись в его дневнике, сделанная в апреле 1873 года:

"Иду пешком до Сан-Франциско. Путь - до 3000 километров. Меня стращают смертью от жажды, индейцами и т. д. Я иду, что бы мне ни предстояло…"

И зашагал наш волгарь вдоль железнодорожного полотна через Американский материк, к берегам Тихого океана.

Начал он свое пешее странствование там, где равнинные нижние прерии - степи - переходили в полупустынные плато верхних прерий, в предгорья североамериканских Кордильер. Эта цепь хребтов, разделенных долинами, тянулась на многие сотни километров. Самыми крупными в цепи были Скалистые горы, к которым направлялся русский.

На одной из станций учитель увидел наконец трех самых настоящих индейцев. Они драпировались в невообразимые лохмотья, но сколько врожденного благородства было в осанке этих людей!

У ног индейцев лежала шкура буйвола. Они втроем продавали это, может быть, последнее свое сокровище - молча, с достоинством. Владимиров вспомнил назойливые вопли "доктора" Мак-Брайта и зазывное пиликанье скрипки "доктора" Фрица из Сен-Луиса…

"Бродячая Америка" - люди, кочующие из одного конца страны в другой в поисках работы, создали искусство бесплатной езды на товарных поездах. Попробовал и "Майкл". Но едва он вскочил на подножку вагона, как кондуктор осветил его фонарем и велел убираться прочь. Потом нашего странника научили кое-каким приемам, и один перегон он сделал, держась между двумя вагонами поезда.

Пустынная местность с бугорками, поросшими жесткой травой, с цепью холмов, с бурыми пустошами, которая простиралась за городом Шайенном, мало походила на горную страну. Но расположена она была уже на высоте трех километров над уровнем моря, и десять месяцев в году тут держалась погода, менее всего благоприятствующая пешеходам.

К ночи дождь, смешанный со снегом, загнал Владимирова в сооружение из старых шпал, похожее на шалаш. Перед ним пылал костер. Тут уже устроились на ночлег двое пешеходов.

С грохотом проносились поезда мимо русского и двух американцев, ужинающих хлебом, размоченным в кипятке. Приди к ним сюда сам президент, которому в Америке, по слухам, каждый может пожать руку, - вряд ли они встретили бы его приветливо…

А утром - снова в путь. Холмы превращаются в горы. Дорога виляет по ущельям. На станции Шерман, которая рекламировалась как "высочайшая железнодорожная точка в мире", Владимиров пробрался в вагон эмигрантского поезда. Высадили его на ходу, когда паровоз замедлил ход возле нависших над полотном дороги снежных карнизов. Было очень холодно, и путешественник с тоской смотрел на удаляющийся поезд.

- Это вы были там?

Волгарь обернулся: перед ним стоял дорожный обходчик с фонарем в руке.

- Был, да прогнали.

- К какой нации вы принадлежите, приятель?

Владимиров сказал. Обходчик обрадовался и стал жать ему руку:

- А я чех. Очень рад! Пойдемте ко мне. Вот приятная неожиданность!

В маленькой избушке хозяин тотчас сварил кофе и стал потчевать гостя бисквитами. Чех долго расспрашивал о России. Потом новые друзья стали учить друг друга языку: хозяин называл вещи по-чешски, а гость - по-русски.

Чех рассказал Владимирову, почему почти незаметен подъем к самым высоким местам между двумя океанами: плато верхних прерий, постепенно повышаясь, плавно переходит в предгорья Скалистых гор.

- Завтра вы войдете уже в настоящие хребты. Вон они синеют, - сказал чех, прощаясь с Владимировым на следующее утро. - Счастливый путь!

Назавтра Владимиров зашагал мимо сумрачных гранитных громад, перешел по мосту через гулкое, глубокое ущелье, за которым потянулись сосновые леса. Валил снег; даже быстрая ходьба плохо грела.

По дороге русский догнал безработного, идущего в Калифорнию. На маленькой станции им удалось забраться в товарный поезд. Но не успели они отъехать и нескольких миль, как их осветил фонарь проводника:

- Хелло, друзья мои! Откуда и куда вы едете?

- Добрый вечер, господин проводник, - отвечали "зайцы". - Как ваше здоровье, господин проводник?

- Благодарю вас. Куда же вы направляетесь? Получив ответ, проводник подставил ладонь:

- Ну?

- У нас только доллар и пять центов.

- Ладно, - сказал проводник не без великодушия, - доллар я возьму себе, а пять центов оставьте у себя - пригодятся.

Однако, получив деньги, он обманул своих пассажиров, посадив их в вагон, который отцепили на маленькой станции в горах.

Перекинутые через пропасти мосты, сумрачный гранит скал, шум потоков в ущельях, ослепительные снежные шапки на соснах - все это было ново и прекрасно. Но когда в желудке пусто, а ночь застает пешехода в совершенно безлюдной местности, когда эхо вторит заунывному вою и в темноте зеленеют огоньки волчьих глаз, - тогда меньше всего думается о красоте пути.

- Как воют, проклятые! Должно быть, тоже не ужинали, - мрачно шутил спутник Владимирова. - Не поторопиться ли нам?

Ночевали пешеходы под крыльцом станционного здания. Станция называлась "Горький ручей", а две соседние - "Красная пустыня" и "Черные края". Здесь русский вскочил, на площадку замедлившего ход курьерского поезда; спутник не решился последовать его примеру. Ссадили смельчака посреди дороги. Ночевал он в яме, прислушиваясь к волчьему концерту и сжимая складной нож.

На маленькой станции Владимирова наняли сгребать снег, а несколько ночей он провел на полу жалкого барака. Мимо в обе стороны тащились люди с котомками.

Вдоль дороги были расположены посты солдат для охраны от индейцев. Солдаты сопровождали большие группы странников. Однако пешеходы смело шли даже в одиночку. Страх перед длительной безработицей и голодом был куда сильнее страха перед индейцами, который всячески старались раздувать грязные политиканы, добивавшиеся выселения всех "краснокожих" с земли их дедов и прадедов.

Хребет Уосач, последний из крупных отрогов Скалистых гор, оборвался отвесной стеной к Большому бассейну - почти безводной пустынной равнине с редкими цепями невысоких холмов и обилием соленых озер. Она тянулась на сотни километров до хребта Сьерра-Невада, за которым лежит Калифорния.