Один в трех лицах

– Девочки на баскетбольную, мальчики – на футбольную, – объявил учитель и раздал мячи.

Ребята разбились на команды без всякого спора и счета: семь на семь. Агей остался стоять у кромки поля.

– Иди ко мне! – крикнул ему Борис Годунов.

Он поставил мяч на центр и катнул его Агею. Тот отвел правую ногу подальше и махнул что было силы мимо мяча. Ребята покатились со смеху.

– С этим все ясно, – сказал Борис Годунов. – Ступай в защиту, только своим хоть не мешай.

Но Агею очень хотелось ударить по мячу. Он лез в кучу, он бегал по всему полю, но мяч не давался. И наконец-то – вот он! Катится прямо в ноги. Трах! Мимо! Развернулся, кинулся догонять. Удар! Мяч со свистом врезался под колени своему же защитнику Вове. Вова рухнул, а ловкий Мишин подхватил мяч и забил гол.

– Такого наш древний стадион еще не видывал! – сообщил веселящимся футболистам Курочка.

Не смеялся один Годунов.

– У нас поиграл, теперь иди к ним, – сказал он мрачно.

Агей послушно перешел на правую сторону поля.

– Задача нашего футбола – усиливать фланги, – тотчас прокомментировал Курочка. – И хотя всем ясно, что Агей Богатов особенно необходим за кромкой поля, тем не менее команды всячески стараются заполучить этого игрока. Видно, в манере его игры что-то от Гарринчи, Пеле и Боброва. Один в трех лицах и немножко лучше.

Ребята смеялись, но Агей с поля не ушел. За мячом он бегать перестал, и мяч до конца игры больше так и не попал ему в ноги.

Янтарные леса и панцирные рыбы

– Вот и Агеюшка наш отучился! Встречай! Встречай!

Черный, как из трубы, огромный лохматый кот Парамон спрыгнул с колен Марии Семеновны, важно прошествовал через комнату и, потершись о ногу Агея, сказал ему басом: "Мяу!"

Агей стоял на пороге, словно впервые попал в этот дом.

– Ты что, Агеюшка? – спросила, встревожась, Мария Семеновна.

Агей снял с плеча сумку, положил у порога.

– Не гожусь я в ученики.

– Эко выдумал! Снимай форму, мой руки и за стол. Я для тебя борщ сварила. Чуешь, как пахнет?

– Чую, – сказал Агей. – Пахнет вкусно.

Мария Семеновна была мамой знакомого геолога с Памира. Он-то и предложил Виталию Михайловичу отправить Агея вместо интерната в дом своей матери. И Виталий Михайлович обрадовался предложению. Сам он был из детдомовских и не хотел, чтобы у внука повторилась его судьба. Отец и мать Агея были врачами. Они выезжали на борьбу с эпидемиями в разные уголки земного шара и всегда возвращались с победой. Они проиграли только один раз. Агей знал место на карте, откуда не вернулись его папа и мама.

Вот тогда-то дедушка и сказал:

– Довольно с меня разлук и потерь.

С той поры Агей жил на Памире.

* * *

Готовить уроки начал с географии. Прочитал название параграфов – сердце так и дрогнуло от предвкушения чудесного: "Геологический возраст горных пород", "Эпохи образования гор".

Итак, он отправлялся в милую страну географию. Прочитал о таблице геологического летосчисления: "Геохронологическая таблица составлена в результате длительной работы ученых по определению геологического возраста горных пород и времени развития растительных и животных организмов".

Пролистнул саму таблицу, глаза споткнулись о "геосинклиналь". Прочитал: "Территория нашей страны, ее земная кора, состоит из подвижных и относительно устойчивых участков. Подвижные участки земной коры – складчатые и складчато-глыбовые горные области, до образования которых на их месте были геосинклинальные области".

Агея словно по лицу ударили. Вот так же, наверное, чувствуют себя искатели колдовских кладов, когда поутру драгоценности оборачиваются костями.

Нескладуха, но изволь заучивать.

Дедушка, прочитав этакое, поставил бы книжку в угол и сказал, грозя ей пальцем: "Сочинитель сего – враг детей и сам никогда ребенком не был".

Утешила Агея геохронологическая таблица. Он давно уже знал названия эр и периодов, но с удовольствием перечитал: "кембрий", "ордовик", "силур", "девон".

У Марии Семеновны книги занимали две стены. Среди книг по геологии он увидел свою любимую – "Вселенная и человечество" Ганса Крэмера. Открыл наугад. "К янтарным деревьям Конвенц причисляет четыре вида сосны по остаткам листьев и цветов, причем никакой из этих видов не приближается к нашей сосне…"

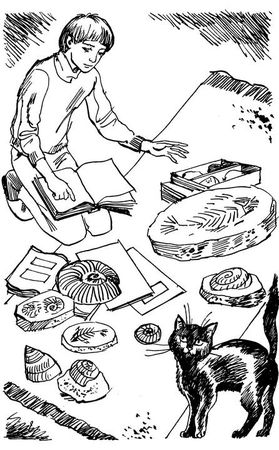

– Ах, какая у нас интересная тема! – заглянув в учебник, сказала Мария Семеновна. – Между прочим, у моего Миши прекрасная коллекция отпечатков.

Оказалось, старый, с витиеватыми ручками буфет не для посуды, до которой и дотрагиваться нельзя, а для камней.

Все ящики были вынуты, поставлены на пол, и началось опознание дошедших до нас чудес прежних земных миров.

– Агеюшка, – показывала Мария Семеновна, – а ведь это отпечаток панцирной рыбы. Нижний силур.

– А по-моему, это девон. На отпечатке – брюшной плавник.

Агей нашел нужное место у Крэмера: "Доказано, что у нее были грудные и брюшные плавники. Оне появляются впервые в верхнем силуре, и притом сразу в виде нескольких отрядов, но к концу девонского периода оне снова исчезают".

– Какой ты молодец! – удивилась Мария Семеновна. – Уж по географии-то пятерка тебе обеспечена.

О, любите, любите нашу планету!

Урок географии был первым. Давно прозвенел звонок, но класс не затихал. Борис Годунов взад-вперед прохаживался по своему ряду, отстукивая чечетку.

Курочка Ряба играла. То Рябов надувал щеки, а Курочка тыркал в них пальцами, то Курочка надувал щеки, а тыркал в них уже Рябов. Крамарь ушла на другой ряд, к девчонкам. Они вшестером втиснулись за один стол и, хихикая, читали очередные письма.

В класс вошла учительница. Борис Годунов отступил в конец класса, но чечетку не прекратил, девочки продолжали хихикать, Курочка и Рябов издавать звуки, а все разговоры велись, как на перемене. Учительница обвела класс грустными тихими глазами и, не повышая голоса, предупредила:

– Сейчас буду спрашивать!

Она села, открыла журнал, потом тетрадь и, подперев рукой щеку, смотрела перед собой и, наверное, никого не видела.

– Запишите тему нового урока, – сказала она наконец. – "Геосинклинали и платформы".

Но на столах даже тетрадей не было.

Учительница медленно поднялась и что-то говорила, не повышая голоса. Агей хоть и напрягал слух, но различал только отдельные слова.

– Агей! – крикнули ему.

Он повернулся.

Лица у всех непроницаемые.

– Агей!

Он сидел, смотрел на доску, не понимая, как это в школе могут быть такие уроки. Ему хотелось вскочить и закричать на ребят, гадких в своем безобразии. В спину больно и сильно ударили. Он вскочил, обернулся. Ребята глядели на него невинно и умненько. Сел – опять тычок. Снова обернулся.

– Богатов.

Он встал. Лицо учительницы покрылось вдруг маленькими красными пятнами.

– Я думала, вы дисциплинированный ученик и собиралась поставить вам положительную оценку. Но вы тоже вертитесь. Как юла! Двойка! Двойка!

Она села за стол, взяла ручку и, оттопыривая мизинец с белым острым ноготком, старательно вывела в журнале очередную Агееву двойку.

– Не горюй, Богатов! – крикнул Курочка. – Стерпится – слюбится.

На двух следующих уроках была алгебра.

Вячеслав Николаевич дал самостоятельную работу. Доску он разделил на три части и написал три разных задания.

– Левая сторона для мелко плавающих, – объявил он, – правая для светочей. Центр соответствует программе.

Агей посмотрел налево, в уме решил программное и переписал в тетрадь задачу для светочей.

Условие, казалось, не давало никаких шансов на возможность решения. Тогда Агей прикрыл глаза, превратил задачу в кубик Рубика и рассматривал ее, мысленно трогая плоскости. Ах, вон тут что!

Он записал уравнение.

Решить его не составляло никакого труда.

Второй задачи не было. И тогда Агей решил усложнить ту, которая была под силу только светочам. Зачеркнул уравнение, ввел третье неизвестное и начал математическую круговерть, понимая, что сам себя заводит в тупик, но из упрямства не отступал от выбранного пути. И все-таки решение пришлось зачеркнуть как совершенно негодное.

Он отодвинул тетрадь и глядел на свое придуманное уравнение одним глазом – так кошки с мышками играют.

Грянул звонок.

– А-а! – сказал Агей, засмеялся и записал ключик, которым уравнение открывалось без натуги и скрипа.

* * *

Кабинет биологии был темноват от обилия цветов на окнах. Рассаживались, не дожидаясь звонка. Не переругивались, не пересмеивались. Звонок – и в следующее мгновение вошла… колхозница.

Припеченное солнцем лицо, свои, некрашеные, совершенно белые волосы, белые брови, белые ресницы. Кисти рук тоже крестьянские, широкие, темные. Посмотрела на класс обрадованными глазами.

– Ну, здравствуйте!

Ребята как-то вздохнули, сели и замерли. Агей почувствовал: все чего-то ждут.

Учительница провела рукой по щеке, призадумалась.

– Урок-то у нас про змей, – сказала она негромко. – Я вчера про змей этих раздумалась да и всплакнула чуток… До чего ж мы все-таки дожили: змеюку, извечного врага человеческого, спасать надо! А уж коль ядовитая, так трижды спасать, потому что человек и змею обратал, как корову. И доит… Ужасный собственник человек. Ужасный!

Она так укоризненно покачала головой, что все ребята потупились – вспомнили самих себя и всякие свои грешки, содеянные против растущего, цветущего, ползающего… Против жизни, одним словом.

Учительница вдруг посмотрела на Агея:

– Здравствуйте, новенький. С Памира, говорят? Как там вы жили, как ладили с меньши́ми братьями нашими? Меня Екатериной Васильевной зовут, а тебя?

Встал.

– Меня зовут Агей.

– Так как там, есть еще звериное царство или уж тоже, как всюду?..

– Есть, Екатерина Васильевна… У нас ирбис жил… Я, когда уезжал, ходил с ним прощаться, и он пришел. В то место, куда и я. А мы с ним не виделись с той поры, как он сбежал. По-моему, он даже улыбался…

– Как хорошо-то! – Глаза у Екатерины Васильевны засветились, засияли. – Ах, как хорошо! Коли человек захочет, он с коброй уживется, не то что с ирбисом… Да вот печаль: сказочка про лубяную избушку не про лису – про нас она. Все-то нам тесно! И животные, хлопнув дверью, оставляют планету, оставляют нас, широко живущих, в сиротстве. Спасибо тебе, Агей! Большое спасибо.

Она кивком разрешила сесть и опять подперла щеку рукой.

– Про змей мы в другой раз поговорим… Давайте о нас с вами, о людях… Есть такая украинская притча про Вырий, звериный рай. Звери, птицы, гады по осени отправляются в Вырий, а весной – назад. Вы подумайте только! Сказка очень старая, но и тогда люди понимали, что нельзя человека пустить в мир звериного согласия. Не горько ли? Горько, но поделом!

Она всплеснула вдруг руками.

– Да возьмите тех же змей! На зиму они сползаются в укромные ущелья, кишмя кишат… Крамарь! Поглядела бы ты на себя сейчас в зеркало. Противно, мол. И ведь многие так подумали: скопище змей – какая это гадость! Но змеи-то на белом свете живут не ради наших с вами прекрасных глаз! У них на жизнь прав ровно столько же, сколько у нас, хотя человек никогда об этом, до нынешнего века, даже и не задумывался… Нынче-то мы спохватились, да не все разом. А когда все спохватимся, будет уж поздно. Небось думаете: чего это она пугать нас взялась?.. Не пугаю – горюю! Горюю вслух, потому что я – учитель. Я обязана вас, учеников, научить главному. А главное в моем предмете – жизнь… Вот тут-то вы меня и очень даже подло́вите.

Она опять повернулась к Агею:

– Тебе приходилось стрелять?

– Приходилось. – Агей встал.

– В кого?

– Волки на яков напали, почти у самой нашей станции. Мы с дедушкой с крыльца стреляли.

– Попали?

– Трех убили сразу. Потом еще одного нашли. Стая была очень большая… Нельзя было не стрелять.

– Конечно, нельзя! – согласилась учительница. – Но ведь это мы, люди, так решили: пусть живут яки, а чтобы они жили, должны умереть волки. Жизнь существует за счет жизни. Закон жестокий, и, однако, когда вмешательство внешних сил отсутствует, мы наблюдаем торжество жизни. Ее становится все больше и больше… Но вот вопрос: какой жизни?

Екатерина Васильевна засмеялась.

– Тут мы в философию заехали. А все ж таки давайте-ка подумаем: когда жизни на Земле было больше – теперь или в эпоху динозавров?

– Наверное, теперь, – сказала Ульяна. – Хотя, конечно, всем кажется, что в эпоху динозавров ее было вроде бы и больше.

– Супчик был погуще! – развеселился Вова. – Харчо с динозаврами.

– Болото! Все шевелилось, крякало, квакало! Бррр! – передернула плечиками Крамарь.

– Сейчас один бетон да железки, а тогда раздолье было! – сказал Борис Годунов.

– Эх ты, царь-государь! – воскликнул Курочка. – Ты представь только! Все чавкало, грызло, жрало… Ты заглотнул – и сам уже в пузе!.. Не томите, Екатерина Васильевна. Откройте всю правду, не бойтесь седьмого "В".

– Я и сама не знаю.

– Да ведь это и был Вырий! – догадался Вова.

– Верно, – согласилась Екатерина Васильевна. – То был Вырий. Но вот в мире появился человек. Казалось бы, еще одно живое существо. И только. Но у человека были Мысли. Совершенно невесомые и, кажется, не оставляющие никакого следа. Но это только так кажется… Вам известно понятие – "биосфера". А вот ученый Вернадский за много лет до начала космической эры догадался о том, что эволюция видов переходит в эволюцию биосферы. И еще о том, что научная мысль есть явление планетарное, что человек уже не может действовать, мыслить, думая о себе, о семье, роде, государстве, он уже должен действовать и мыслить, думая о планете.

Глаза Екатерины Васильевны перестали улыбаться.

– Я хочу, чтобы вы сосредоточились и, слушая меня, думали… Вернадский так говорил: "Человек и человечество теснейшим образом связаны с живым веществом, населяющим нашу планету… Живое вещество охватывает всю биосферу, ее создает и ее изменяет…" Это вам понятно? Теперь попробуйте понять развитие этой мысли. Мир наш, то есть биосфера, имеет три реально существующих пласта: космос, земля и мир бесконечно малых существ – молекул, атомов, частиц… Так вот, под влиянием мысли и всеобщего человеческого труда биосфера переходит в ноосферу. Ноосфера – это сфера разума. Научная мысль, проникая во все три пласта реальности, становится геологической силой, планетной силой.

Она устало отвела прядь волос со лба. Сказала чуть ли не обидчиво:

– Редко мы думаем за всю-то планету. Все редко думаем: и учителя, и ученые, и писатели… Не помним, что от качества наших мыслей зависит качество жизни.

– Выходит, что чем больше людей, тем лучше! – сказал Борис Годунов.

– Да, это так. Чем больше труда, тем большая энергия мысли.

– Сейчас Земля в оболочке радиационных поясов, а когда-нибудь будет опоясана кольцами энергии мысли? – удивился Агей. – Интересно!

– Еще как интересно! – согласилась Екатерина Васильевна. – Но вот что меня сегодня расстроило, Агей! Седьмой "В", оказывается, не знает, что это такое – ирбис.

– А что это такое? – спросил Вова.

– Дурак! – сказал Борис Годунов. – Птица такая.

Екатерина Васильевна посмотрела на Агея, они улыбнулись друг другу, и тут прозвенел звонок.

Домашние уроки

Мария Семеновна и черный кот Парамон встретили Агея на пороге.

– Ты бы, Агеюшка, на море сходил. Бледненький какой-то. Ты купайся, пока тепло. У нас ведь тоже зима бывает.

– Но ведь море льдом не покрывается.

– Да что из того! Когда плюс семь, не покупаешься.

– Уроки мне надо учить, – сказал Агей. – Завтра целых шесть подготовок.

– Не жалеют у нас детей, не жалеют! – посочувствовала Мария Семеновна.

От обеда Агей отказался, но чаю выпил.

– Поем попозже. Когда наешься, голова не работает.

Он полежал минут пятнадцать, умылся. Сел за стол.

Итак, шесть подготовок: алгебра, литература, черчение, история, зоология, английский язык.

На часах без десяти три. Начал с черчения. Предлагалось сделать проекцию детали и указать ее размеры.

Что к чему, разобрался быстро, а вот само черчение оказалось капризным делом. Два раза подтер – и чертеж вид потерял. Больше тройки за такое не поставят.

Взял новый лист бумаги, перечертил, да так – хоть на выставку!

– Агеюшка, полпятого! – встревожилась Мария Семеновна. – Надо поесть.

– Поем! – весело согласился Агей.

– И погулять.

– И погуляю!

Он очень был доволен своим чертежом. Поискал ему место и возложил на буфет.

На первое Мария Семеновна подала домашнюю лапшу, на второе – вареники с вишнями. Агей и впрямь пальчики облизал.

Удивительно, но коту Парамону вареники тоже очень понравились. Обедал он, запустив в миску передние лапы, и, когда взглядывал на людей, был похож на запорожца с усами.

Вдруг Парамон рыкнул свое: "Мяу!", потянулся и скакнул на буфет.

– Чертеж! – ахнул Агей.

Кот хоть и вылизал лапы после еды, но автограф свой на чертеже все равно оставил.

– Агеюшка, может, я перечерчу? – Мария Семеновна была готова сквозь землю провалиться. – Ах ты, бессовестный! – горестно укоряла она Парамона.

– Я сам виноват, – сказал Агей. – Это же любимое место Парамона, а я его занял. Пустяки. Сделаю новый чертеж. Дело-то совершенно механическое.

Стрелки часов показывали половину седьмого, когда с черчением наконец-то было покончено.

Агей открыл учебник литературы. Следовало разобраться, где в "Капитанской дочке" историческая правда, а где художественный вымысел. Прочитал высказывания о повести. Все почему-то старались похвалить Пушкина: "автор изумительных по силе…", "чудо совершенства", "решительно лучшее русское произведение".

Дважды перечитал высказывание писателя Залыгина: "В обыкновенной… любовной истории безвестного офицера на считаных страницах изобразить такое событие, как Пугачёвский бунт? Кому и когда еще удалось такое же?"