Помощник повелителя стал повелителем, начальник внутренней охраны стал помощником повелителя, начальник внешней охраны - начальником внутренней охраны, начальник тюрьмы - начальником внешней охраны, а палач стал начальником тюрьмы.

Палач пришел в тюрьму только в середине дня. Лицо у него было важное и довольное. Он открыл дверь и сказал:

- Убирайтесь на все четыре стороны. Я теперь начальник и не хочу марать руки о вашу кровь. Зачем мне это? Я теперь сам стал начальником, а палача для вас я пока не нашел. Идите! Все равно тюрьма пустая не будет. Найдем палача - найдутся и смертники.

* * *

Этой же ночью из Самарканда поодиночке выходили борцы Асам-пахлавана. Они шли осторожно, чтобы не привлечь к себе внимания. Мало ли что может случиться в таком городе! На одном из верблюдов в мешке везли Махмуда. Асам-пахлаван боялся, что он опять ввяжется в какую-нибудь историю или просто улыбнется. А в тот день Махмуд не переставал улыбаться. Далеко в степи Махмуда выпустили из мешка, и он еще раз подробно рассказал друзьям, что с ним произошло.

С тех пор к имени Махмуд-Пахлавана люди стали добавлять слово "католий", что значит подвергавшийся убийству, побывавший под ножом палача.

Во многих исторических книгах Махмуд упоминается со словом "католий", а вот имени повелителя, который хотел казнить Махмуда, никто не помнит.

Бухара

Сам по себе любой высокий сан

Величия не придает словам,

И потому всегда внимайте смыслу,

А кто сказал - какое дело вам.

Зайн ал-Абидин Магараи

Много караванных дорог пришлось ему пройти, прежде чем попал он в благородную Бухару - Бухару, издавна славившуюся святостью и мудростью своих духовных наставников, своими мечетями и медресе, своими дворцами и садами.

Небольшой караван, с которым ехали борцы, вошел в город после полудня.

Верблюды мерно шагали вдоль низеньких глиняных дувалов предместья. Кругом, насколько хватало глаз, расположились фруктовые сады. Зелень листьев и золото плодов тускло просвечивали сквозь густой слой серой пыли.

Путники разместились в небольшом караван-сарае, и Махмуд, наскоро умывшись, отправился в центр города.

Вернулся он затемно, а утром вновь ушел. Так повторялось несколько дней, и каждый вечер Махмуд возвращался мрачнее мрачного.

Странные в Бухаре были ученые - ученые-богословы. Это значило, что почти к каждому слову они прибавляли слово "бог" и других слов не понимали. Они говорили об аллахе и пророке, о семи небесных сводах, о райских прелестях, об ужасах ада, а когда их спрашивали о чем-нибудь простом, они закатывали глаза, набирали полную грудь воздуха, хватались за бороды и начинали бормотать что-то про мудрого из мудрых, ученого из ученых, святого из святых муллу Серажетдина.

- Скажите, много ли рабов прогоняли монголы через Бухару? - спрашивал Махмуд.

- Велик мудрый Серажетдин - гадатель будущего, да продлит аллах дни его, да украсится мудростью его род человеческий, да славится имя его в веках. Алла-бисмилла!

- Ну ладно. Не знаете - не надо. А хорезмийских медников, кузнецов, чеканщиков по серебру и золоту не видели?

- Нет никого, кроме аллаха и пророка, чьи слова имели бы такую красоту и глубину, как слова великого Серажетдина. Слова эти высоки, как вершины, покрытые снегом, и смысл их глубок, словно синее море,- завывали ученые. И опять:-Алла-бисмилла!

Три дня ходил Махмуд по мечетям и медресе, у многих местных мудрецов побывал он, и все отвечали примерно так. Пробиться к мулле Серажетдину в медресе оказалось не просто. Пять его учеников - каждому лет под пятьдесят, если не больше,- с пристрастием расспрашивали, что нужно чужеземцу, потом стражники обыскали Махмуда и только тогда впустили в зал, где над толстой книгой сидел сухонький старичок с огромной, шире плеч, зеленой чалмой.

- Говори, червь!-приказал старичок.

Махмуд удивился, но решил не обращать внимания на подобную неучтивость.

- Я пришел с севера,- сказал Махмуд.- И хочу узнать о судьбе моих соотечественников. Говорят, что сорок лет назад в Бухару гнали ремесленников из Хорезма. Так ли это? Если это правильно, то куда они девались, на юг пошли, на восток или на запад?

- Ты невежда и семь раз невежда,- ответил богослов.- Разве ты не знаешь, что все четыре стороны света, из которых ты упомянул только три, находятся под сенью мудрого аллаха-повелителя? А если так, то куда бы ни пошли твои ремесленники, это не твое дело.

Махмуд опять пропустил мимо ушей эти слова.

- Я дал обет найти своих старших братьев, отцов и дедов моих друзей. Я хочу знать, были ли они здесь сорок лет назад?

- Подлинный ученый,- ответил Серажетдин,- никогда не поинтересуется тем, что было. Только будущее может занимать умы мудрецов. В прошлом были аллах и пророк - этого нам хватит, а будущее написано в книге пророка, и читать эту книгу доверено избранным.

- В прошедшие времена,- возразил Махмуд,- жили наши отцы и деды, жили деды и прадеды наших дедов; как же можно не знать прошлого? Ведь без прошлого не понять настоящего и не угадать будущего.

- Все в книге аллаха! - ответил мулла.

- Ладно,- согласился, чтобы не спорить без толку, Махмуд.- Но нет ли в ваших книгах чего-нибудь о тех людях, которых угнали в рабство воины Чингис-хана?

- В книге, написанной мной, об этом сказано, упрямый человек, что всех рабов монголы водили на восточные горы, загоняли в пещеры и там отдавали дивам, чтобы заслужить их милость.

- На восточные горы, значит! - обрадовался Махмуд, получив хоть какие-то сведения.- На восточные горы - это понятно. Но зачем дивам мои соотечественники? Я с детства слышал о дивах. Это

же сказки для глупых или для маленьких.

- Ты навлекаешь на себя гнев дивов, упрямый богохульник,- важно сказал мулла.- Ты не веришь моим словам, словам наставника медресе. Иди!

Как ни бился Махмуд, ему больше ничего не удалось узнать от Серажетдина. Зато все другие мудрецы Бухары с этого момента уверенно начали повторять: "Всех рабов монголы гоняли на восточные горы и кормили ими всесильных дивов, живущих в пещерах".

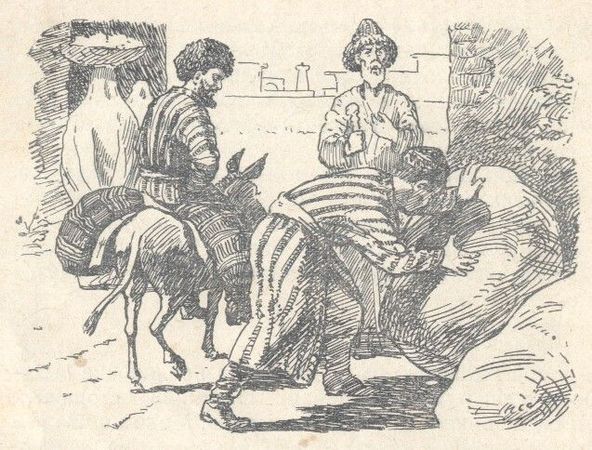

Так ничего не добившись, покинул Махмуд дом мудрости аллаха, а когда выходил на улицу, увидел, как пять или шесть великовозрастных учеников медресе загоняли во двор ишака, груженного дровами. Ишак был стар и упрям. Чем больше его били и пинали, тем упорнее он сопротивлялся, загородив вязанкой узкую калитку.

- Не так надо,- сказал Махмуд. Он погладил ишака по голове, вкрадчиво и ласково заговорил с ним: - Почему ты не хочешь идти в этот двор? Неужели ты думаешь, что тебе не место среди здешних мудрецов? Ты ошибаешься, о ишак из ишаков. Ты имеешь полное право зайти в это святилище богословия. Ведь ты близкий родственник мудрого муллы Серажетдина, Я же вижу это. Иди, ишак, не стесняйся.

Упрямое животное вняло ласковому голосу и перестало сопротивляться. Ишак вошел во двор и послушно направился к кухне.

Ученики медресе стояли разинув рты, а самый расторопный кинулся к Махмуду с вопросом:

- Скажи, чужеземец, откуда ты узнал, что этот ишак - родственник мудрого муллы Серажетдина? Скажи, в каком он с ним родстве?

- Я объясню тебе это, если ты, в свою очередь, ответишь на один вопрос.

Ученик согласился.

- По высокомерию,- сказал Махмуд,- и выражению глаз я понял, что он близкий родственник вашего наставника. А по упрямству я угадал, что он его родной брат. Скажи теперь, почему все ваши ученые повторяют любую глупость, какую ни скажет Серажетдин?

- Видишь ли,- ответил ученик,- когда-то все наши богословы говорили и думали по-разному. Из-за этого возникали споры и ссоры. Тогда они вознесли молитвы, кинули жребий, и аллах указал им гадателя путей и судеб человеческих, прорицателя истин, мудрого муллу Серажетдина. Они стали повторять только его слова. С тех пор наши мудрецы живут тихо, мирно и очень долго.

Махмуд поблагодарил за толковое разъяснение и направился на площадь, где выступали его товарищи - борцы.

Махмуд был очень зол и, вступив в единоборство с бухарскими пахлаванами, кидал их с таким остервенением и с такой силой, что толпа шарахалась в стороны.

Чемпион Бухары, волосатый тридцатилетний человек, которого Махмуд уложил с первого захвата, сидел на краю пыльной площади у арыка и ревел навзрыд.

Но Махмуд не радовался победам. Он горевал, что следы хорезмийцев терялись в этом городе, он был зол на мулл и богословов, говорящих о боге и не думающих о человеческих судьбах.

Следующий день Махмуд провел среди простых людей. Он расспрашивал всех, кто был старше сорока лет. Разные Махмуд получал ответы, но все они были более толковыми, чем слова муллы Серажетдина. Не сердился Махмуд, когда одни утверждали, что караван с хорезмийцами ушел на юг, другие указывали на восток, а третьи называли Византию. Поверил же он нищему слепому старику с деревянной миской для сбора милостыни.

- Помнится,- говорил слепой, улыбаясь, хотя улыбка была явно не к месту,- помнится, шел здесь такой караван, и один из стражников говорил другому, что в Зузене Хорасанском очень вкусно готовят шашлык. Это было в тот самый день, когда в Бухаре стало известно о смерти Чингис-хана. Я запомнил этот день, ибо именно тогда один молодой и веселый человек кинул мне серебряную монету и она закатилась в щель между двумя камнями, что лежат возле западных ворот.

"Что же,- подумал Махмуд,- самые правдоподобные сведения дал мне этот слепой. Действительно, о чем могут говорить стражники, как не о еде, даже если в этот день стало известно о смерти их повелителя. Кстати, Чингис-хан умер именно сорок лет назад. Наверное, поэтому и был весел тот молодой человек, что кинул слепому серебряную монету".

- Скажи, отец,- спросил старика Махмуд,- ты достал ту монету, что закатилась в щель между двух камней?

- Нет,- грустно ответил слепой.- Рука не пролезает, а камни тяжелые - не сдвинуть. Я только слышал, как она звенела и катилась.

- Если ты сказал правду, я принесу тебе твою монету,- пообещал Махмуд и заторопился к западным воротам.

Камни оказались на месте. Это были огромные валуны, неведомо как очутившиеся здесь. Махмуд без труда отшвырнул тот, что был поменьше, и увидел большую серебряную монету, покрытую толстым слоем пыли.

Старый нищий был рад монете, а Махмуд твердо знал: надо ехать в Зузен. Не откладывая отъезд, Махмуд договорился с хозяином каравана, идущего в Хорасан, и стал прощаться с борцами. Их путь лежал в другую сторону, и расставание было неизбежным.

- Почему ты поверил какому-то слепому нищему, а не поверил людям, известным своей мудростью и образованностью? - спросил Махмуда Асам-пахлаван.

- О, Асам-ака,- ответил Махмуд,- важно ведь не то, кто говорит. Важно то, что говорит.

На прощание Асам-пахлаван сказал Махмуду:

- Я видел много богатырей на своем веку, а такого, как ты, не встречал. Ты мог бы всю жизнь бороться на базарах, но ты из тех, кто не может всю жизнь ходить одной и той же дорогой. Тебе всегда

нужны новые пути. Иди по этим путям. Если ты и погибнешь, то песни, сложенные о твоей силе, не забудутся никогда.

- Никто не знает, как долго суждено жить песням,- отвечал Махмуд.- Мне нужно вернуть моей родине ее сыновей, мне нужно вернуться к матери и любимой. Это - главное.

Наутро Махмуда уже не было в Бухаре.

Зузен

Павлин благоденствия красуется

в саду благополучия.

Синдбад-наме

Но и в Зузене Хорасанском не оказалось соотечественников Махмуда. Старики говорили, что хорезмийских Мастеров воины Чингис-хана прогнали здесь лет тридцать, а может, сорок назад. Они ушли на запад, а куда ушли, не было известно. Говорили, будто во дворце эмира есть хорезмийское серебряное блюдо и на этом блюде много рисунков и надписей.

Но как попасть во дворец? Этого Махмуд не знал.

В отличие от многих правителей, эмир Зузена не любил смотреть на борцов и канатоходцев. Эмир считал себя поэтом и писал стихи. Слава Махмуда Палван-ата не могла открыть доступ к эмирским сокровищам. Во дворце вечно толпились поэты и толкователи стихов. Сами они большей частью ничего не знали и ничего не умели. Поэты на все лады воспевали талант своего повелителя, а толкователи писали длинные трактаты о глубоком смысле стихов эмира.

Лесть имеет одну странную особенность. Она похожа на мед - сладкая, липкая, душистая. Она приятна, но питаться только медом нельзя.

Эмиру было пятьдесят лет. Стихи он начал писать ни с того ни с сего, от скуки, лет десять назад. За пять лет придворные подхалимы истратили весь запас своих похвал и вот уже пять лет только и делали, что повторяли сами себя. Иногда они забывались и повторяли не свои слова, а чужие. Тогда среди поэтов и толкователей вспыхивали драки. Почтенные старцы вцеплялись друг другу в бороды, катались по длинным ковровым дорожкам дворцовых галерей, а иногда даже кусались и царапались. В такие дни сам повелитель не мог их утихомирить. Стража, зная любовь эмира к льстецам, не вмешивалась и обходила дерущихся поэтов стороной, а эмир переодевался в простой халат и свисающую на лицо чалму, перекрашивал бороду и уходил в город. Он надеялся, что услышит новые похвалы, идущие от простых сердец его подданных. Он ходил по базару и прислушивался. Но люди на базаре почему-то не говорили о стихах. Они спорили о ценах, торговались. Он шел к ремесленникам, но и те не спорили о поэзии, а занимались своим делом.

В харчевнях, где стоял чад от шашлыков и люля-кебабов, где сладко пахло жареным луком и свежими лепешками, тоже не говорили о стихах. Никто в Зузене не говорил о поэзии.

Однажды, когда эмир, утомленный напрасным хождением по базару в поисках ценителей стихов, возвращался домой, у ворот дворца не оказалось стражи. Эмир стучался, стучался, пока какой-то статный чужеземец не посоветовал ему:

- Не стучите. Я здесь уже с полдня жду, а никого нет. Говорят, во дворце идет драка между поэтами и толкователями по поводу последнего стихотворения эмира и вся стража смотрит на побоище. Видно, здесь не знают, что такое стихи.

- Кто ты, благородный человек? - с важностью спросил эмир.- Ты правильно сказал о моих слугах. Они не понимают стихов, ибо обо всех моих стихах говорят одно и то же.

Махмуд сразу догадался, что перед ним переодетый эмир.

- Я пахлаван из Хорезма, по имени Махмуд,- ответил он.- За победы над борцами пяти царств меня зовут Палван-ата. Меня знают как борца. Многие говорят, что я неплохо хожу по канату, но никто

не верит, что борец я по случайности, а в душе очень люблю стихи.

Эмир обрадовался встрече. Он подумал, что чужеземец - именно тот человек, который скажет ему что-либо новое.

Между тем кому-то из стражников надоело смотреть на драку. Он вышел к воротам и впустил во дворец эмира и гостя.

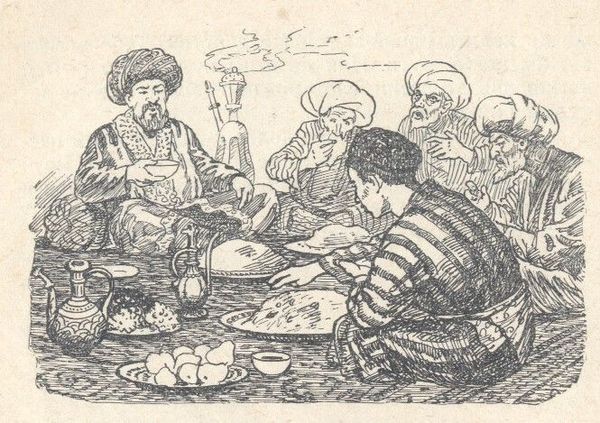

По восточному обычаю, с гостем нельзя сразу говорить о делах, и эмир прежде всего решил угостить Махмуда хорасанскими кушаньями.

В огромном обеденном зале расстелили длинный ковер. Двадцать слуг внесли сорок подносов и поставили их в ряд. Учуяв запах еды, перестали драться придворные поэты. Они прибежали с синяками и кое-как заклеенными царапинами. У главного поэта и главного толкователя стихов не хватало столько волос в бороде, что двух бород едва хватило бы закрыть даже один маленький подбородок.

Эмиру и Махмуду слуги подали золотые блюда. Остальные тридцать восемь были серебряные.

- О великий эмир! - сказал Махмуд.- Я прошу тебя об одной милости. Скромность простого человека не позволяет мне есть с такого же блюда, как твое. Позволь, я сам выберу себе блюдо.

- Ты мудр и скромен,- величественно отвечал эмир.- Выбери себе блюдо сам.

Трудно определить, какое из тридцати восьми серебряных блюд сделано хорезмийцами, тем более что они завалены кушаньями и рисунков не видно. Долго Махмуд выбирал блюдо. Придворные проголодались после драки и раздраженно поглядывали на медлительного гостя. Эмир самодовольно улыбался скромности чужеземца.

- Учитесь у него,- указал он придворным.- Вот истинная скромность человека, находящегося перед лицом царя.

Наконец Махмуд решился. Он выбрал блюдо тонкой лапши, перемешанной с рубленым мясом. С детства Махмуд не любил лапшу, но ему показалось, что рисунок на ободке запоминает старинные хивинские узоры.

Усевшись против эмира, Махмуд приготовился есть. Эмир, воздев руки к небу, произнес:

- Во славу аллаха и его пророка, за мое драгоценное здоровье - начали!

Никогда в жизни Махмуд не ел так много и так быстро. Если бы мать видела, что у сына такой аппетит, она, верно, очень бы обрадовалась. Даже придворные, привыкшие к обжорству, удивлялись тому, как много Махмуд запихивает в рот. Но как он ни торопился, а блюдо все еще было покрыто лапшой. Наваленная горой, она расползалась и покрывала только что освободившееся пространство. Махмуд уже наелся, а из-под лапши едва выглядывали изображение нижней части какой-то башни и край полуразрушенной стены.

Да, это было хорезмийское блюдо. Рисунок башни и стены очень походил на развалины Ургенча-Турганджа после нашествия монголов. С новой силой Махмуд накинулся на ненавистную лапшу, и вот наконец обнаружилась надпись, выгравированная на серебре: "Нас, тысячу Хорезмийских мастеров с семьями, гонят через Хорасан в Те..."

Махмуд, давясь от нетерпения, глотал жирные куски вареного теста.

"...в Тегеран,- открылось на блюде.- Если оттуда нас погонят дальше, ищите нас по следам наших рук".

Для того чтобы узнать остальное, нужно было съесть не меньше полпуда лапши. Этого Махмуд не мог. Он стал незаметно переваливать лапшу с места на место. Наконец открылась вся надпись:

"...Ищите нас по следам наших рук. Следы ног заметает песок. Следы рук остаются навеки".

Ради этой истины стоило пережить "пытку лапшой", как про себя назвал Махмуд эмирскую трапезу. Пойми он это сразу, поиски, наверное, еще раньше навели бы его на подлинные следы пропавших соотечественников. Все становилось простым и ясным. Надо искать вещи, изготовленные хорезмийцами, по ним он найдет и самих мастеров.

После обеда все перешли в зал, где собирались придворные поэты. Стены и потолок были украшены стихами эмира. Махмуд бегло просмотрел их и искренне удивился. Никогда до сих пор он не думал, что подобную чепуху можно произнести.

- Скажи, чужеземец,- самодовольно спросил эмир,- как тебе это нравится?

Махмуд ответил то, что думал:

- Я не подозревал, что все это может произнести один человек, но я еще больше удивлен, что нашлись люди, способные это записать.

- Вот видите,- радостно заявил эмир придворным поэтам,- вот что значит ученый человек! Как он меня похвалил. А вы все воете: "Изумительно! Великолепно! Мудро! Неподражаемо!" Учитесь похвалам у чужеземца.