* * *

Экскурсию по городу начали с центральной улицы.

По дороге в музей, в тенистом сквере, остановились частью двухэтажные дома, на унылых фасадах которых словно застыла печать купеческо-мещанского уклада дореволюционного захолустья. Вплотную к ним подступают современные городские кварталы. Большие перемены произошли в Торопце за годы Советской власти. Он приобщился к кипучей жизни страны, здесь появилась своя промышленность, открылись библиотеки, учебные заведения, широко распахнул двери Дворец культуры, вырос богатый краеведческий музей.

По дороге в музей, в тенистом сквере остановились у высокого гранитного обелиска братской могилы павших в Великую Отечественную войну.

- Значит, и в Торопце бои были? - спросил Сережа Жарковский.

- Да, и весьма ожесточенные, - ответил Георгий Алексеевич. - В январе 1942 года наши войска, перейдя в наступление, окружили засевших в Торопце фашистов и полностью уничтожили их.

- Так вот когда "котлы" появились, - сказал Сережа. - А я думал, что только под Сталинградом…

На широкой площади сохранился каменный квадрат гостиного двора. Некогда здесь торговали купцы, которых в старину называли гостями. Сохранилось и приземистое здание, украшенное колоннами, где помещалась чиновничья контора, ведавшая сбором пошлин, полицейская стража - околодочные, городовые.

Подошли к мосту через Торопу. В этом месте она впадает в озеро Соломенно и широко разливается, образуя два рукава, между которыми находится остров Красный.

Разговор вновь вернулся к теме, больше всего занимавшей ребят, - предстоящему плаванию.

- Глядите, здесь и струги свободно пройдут, - радостно воскликнул Сережа.

- Это-то ясно, - не спешил разделить его оптимизма Саша. - Но ведь мы еще не знаем, на каких участках могут встретиться препятствия. А их, наверно, даже такая полноводная река таит немало, не говоря уже о твоей тезке…

Краеведческий музей обосновался за мостом, в здании старинной церкви. При входе был выставлен искусно выполненный макет Торопецкого кремля, возведенного на острове Красном. Обширные коллекции музея рассказывали о прошлом и настоящем Торопца.

Ленинградцев встретила директор музея Таисия Андреевна Агапова.

- Это просто замечательно! - обрадовалась она, узнав, что студенты, помимо разведки водного пути "из варяг в греки", собираются вместе с палеонтологами посетить озеро Ручейное и поискать там следы легендарного "дракона". - Значит, вы поедете туда со специалистами. Тогда вас, несомненно, ожидают интересные находки. Фольклор у нас замечательный. А песни какие!.. Советую вам повидать коренную торопчанку - "песнехорку", как их здесь называют, Конюхову. Она знает около ста старинных народных песен.

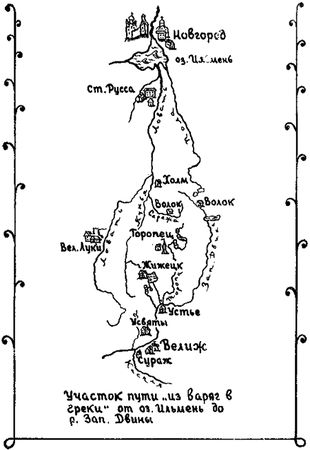

Да и сама история нашего города необычайно увлекательна. - Таисия Андреевна обвела рукой стенды экспозиции. - Пойдемте, я вам покажу все. В древности Торопецкое княжество благодаря своему выгодному географическому положению на острове играло исключительно важную роль. Оно находилось, как пишет известный русский историк С. Соловьев, "в середине между Озерной (Новгородской), Двинской (Полоцкой), Днепровской (Южнорусской) и Волжской (Ростовской и Суздальской) областями. К тому же через него проходил торговый путь "из варяг в греки"". Немалые выгоды извлекли для себя в этом торопецкие князья. Политическое и торговое значение города учитывал и Александр Невский, который немедленно выступил в поход, получив известие о том, что Торопцу угрожают литовцы…

Прощаясь, Володя Громов спросил у Агаповой: каково в настоящее время состояние Торопы между Торопцом и Западной Двиной?

- Думаю, что для вас вполне благоприятное, - ответила Таисия Андреевна. - С Западной Двиной она, разумеется, тягаться не может, но все же достаточно полноводна и вблизи устья достигает шестидесяти метров в ширину. Только там, где в нее впадает ручей Ореховец, есть небольшой, легкопроходимый порог. - Так что до Двины доберетесь беспрепятственно.

Из музея направились к древнему городищу Кривит. Его могучие семнадцатиметровые валы, возвышаясь над домиками торопецкого предместья, были видны еще издали. И чем ближе подходили к валам, тем они казались больше.

- А представьте, какими были эти укрепления семь-восемь веков тому назад, скажем, при торопецком князе Мстиславе Удалом, - обратичся к своим спутникам Георгий Алексеевич. - В ту пору местные князья не раз защищали западные границы Руси, боролись за присоединение к ней Галицкой земли, сажали на киевский и владимирский столы своих союзников, участвовали в битве на реке Калке…

Многое могли бы поведать нам эти валы о тех давних временах. Они были тогда еще мощнее, с крепостными стенами, увенчанными боевыми башнями. К тому же вода в озере стояла выше, чем теперь, и наполняла окружающий городище ров. Так что это была неприступная по тем временам крепость.

Затем историк провел студентов к бывшей Тайницкой башне со следами обвалившегося подземного хода, выходившего на берег озера.

Осмотрели и места, где в прошлом были "торг" и "ладейница". Сюда приставали купеческие ладьи, плывшие обычно целыми караванами, и на берегу разворачивалась бойкая торговля заморскими товарами и всем, чем славилась озерная земля. "У кого денежки на торге, тому и товары на ладейнице", - говаривали здесь в старину.

Немного отдохнув на берегу озера, поднялись на Привалье - широкую гряду, которая опоясывала примыкающий к Кривиту посад.

- Ой, какая красота! - воскликнула Таня, привычно хватаясь за фотоаппарат.

И действительно, было чем залюбоваться: Кривит казался отсюда гигантской опрокинутой чашей, окруженной мощными валами. За ним блестела на солнце гладь озера Соломенно. У самого горизонта узкая полоска суши с приозерными деревнями. А левее раскинулся город. Золоченые купола древних храмов и устремленные ввысь шпили колоколен. Под ними море крыш, фасады домов разных очертаний и величины вперемешку с зелеными пятнами садов заполняли пространство между едва различимыми отсюда улицами и площадями. На переднем плане выписывала прихотливые изгибы Торопа, неся свои быстрые воды в озеро и далее на юг, к скрытой за синеющими лесами Западной Двине. На север, куда сбегали к светло-коричневой шири полей городские кварталы, расплывались в знойном мареве холмистые островки рощ и дубрав.

Пока спускались с Привалья к автобусу, Саша вспомнил рассказ Агаповой о третьем походе Александра Невского.

- А как же сюда литовцы попали? Ведь Литва-то далеко?

- Это был разбойничий набег, - ответил Георгий Алексеевич. - Пользуясь удельной раздробленностью Руси, надменные рыцари рассчитывали пограбить наши земли, захватить пленных и безнаказанно вернуться к себе. Им удалось разорить города Торжок и Бежецк, восточнее Торопца, но местные князья, объединившись, крепко потрепали врага. Свой полон литовцы, однако, не бросили и отступили с ним к Торопцу.

- И ворвались в Кривит?

- Проникнуть в Кривит они так и не сумели. Слова летописи "въбегоша в Торопечь" означают, что враг вторгся лишь в Торопецкий посад по льду замерзшей Торопы. А рано утром на помощь торопчанам подоспел с новгородцами Александр Ярославич. Он не стал ждать, пока рассветет, и с ходу ударил по разбойникам. Те были захвачены врасплох и не успели как следует изготовиться к бою. Большинство из них даже не поняло, что происходит. Они выскакивали из домов и падали под мечами новгородцев. Летопись так сообщает об этом: "Заутра приспе Александр с новгородцами и отъяша полон всь, а княжиц изсече боле 8". Отсюда хорошо видно, где развернулись события. - Приостановившись, Карцев показал вниз рукой. - Как раз между Кривитом и подъемом на Привалье.

- Вот что значит правильно использовать фактор внезапности! - авторитетно резюмировал Женя.

- Да, - согласился Георгий Алексеевич. - Бросив свой полон и награбленную добычу, остатки литовцев бежали в южном направлении, вдоль Торопы. Туда и нам с вами предстоит завтра отправиться.

* * *

За обедом в гостинице, обмениваясь впечатлениями, путешественники не сразу заметили пожилого мужчину, сидевшего в конце длинного стола. Он с явным интересом прислушивался к их разговору и наконец, дождавшись паузы, встал со стула и представился.

- Ильин Сергей Николаевич. Приехал по делу в местный краеведческий музей. Когда директор рассказал мне о вашей группе, мне показалось, что вас может заинтересовать предмет моих поисков. Администратор гостиницы подсказала, как проще всего с вами связаться. Вот я и пришел сюда.

Новый знакомый помолчал и обвел присутствующих за столом пристальным взглядом голубых глаз, особенно выделявшихся на его загорелом, обветренном лице. В свою очередь, студенты с любопытством присматривались к нему. Он был сухощав и крепок, одет по-походному: видавшие виды брезентовые сапоги, такая же штормовка. К стулу прислонен увесистый рюкзак.

- Я занимаюсь исследованием особых камней, их называют следовиками, - начал Ильин. - Они вызвали массу легенд и преданий. А вы, как я слышал, интересуетесь местным фольклором. К тому же происхождение и назначение этих камней до сих пор остается загадкой. Вот и здесь, под Торопцом, говорят, есть такой камень. Мы могли бы на вашем автобусе наведаться туда завтра в любое удобное для вас время и посмотреть, что он собой представляет. Директор музея любезно согласилась сопровождать нас в этой поездке. С ее помощью мы легко разыщем нужное место.

Сергей Николаевич умолк, ожидая ответа членов экспедиции. По их виду было ясно, что неожиданное предложение пришлось им по душе. Да и самого Карцева весьма заинтриговал загадочный камень.

- Ну каково будет ваше мнение? - обратился он к студентам.

- Давайте съездим, - хором зашумели ребята.

Георгий Алексеевич успокаивающим жестом поднял руку.

- Хорошо, согласен. В таком случае соберемся вечером у меня, попросим Сергея Николаевича рассказать нам о следовиках поподробнее, чтобы войти в курс дела, а с утра пораньше отправимся к камню. Программа на завтра у нас очень насыщенная. Вернуться в город мы должны не позже двенадцати, пообедать и затем успеть еще обследовать волок между Торопой и Сережей плюс саму речку. После этого выезжаем на озеро Ручейное, где и разбиваем лагерь. По моим подсчетам, палеонтологи прибудут в Торопец еще сегодня к вечеру. Так что на озеро скорее всего двинемся вместе.

На том поставили точку, и после обеда был объявлен "мертвый час".

Около восьми все уже сидели в номере Георгия Алексеевича. Пришла и Таисия Андреевна с двумя сотрудниками музея. Ильин достал из рюкзака, с которым он, по-видимому, не расставался, папку и вынул пачку фотографий.

- Наверное, прежде всего следует рассказать вам, откуда взялись эти камни-следовики. Камни принесены ледниками. Вот посмотрите. - Сергей Николаевич придвинул собравшимся несколько снимков. - Это валуны, обнаруженные по соседству, в Великолукской области. На одном след правой ступни человека, а вот тут отчетливо видна левая ступня с каким-то непонятным углублением за пяткой.

Здесь опять правая ступня, - Ильин одну за другой раскладывал на столе фотографии, - а на некотором расстоянии от нее углубление, напоминающее след какого-то животного. На камне из Смоленской области два следа: левая ступня взрослого человека и рядом, похоже, след ребенка. Подобных изображений я отыскал десятки - на Псковщине, в Великолукской, Калининской и других областях.

Фотографии переходили из рук в руки. Ильин показал еще несколько снимков.

- Есть, к примеру, и другие изображения. Этот камень из Калининской области. На нем видна окружность с пересекающими ее непонятными извивающимися линиями, а рядом серповидное углубление. Напрашивается предположение, что это примитивный рисунок солнца и нарождающегося месяца. Еще более загадочное изображение попалось мне на этом камне. - Видите - перечеркнутый круг и контуры человеческих рук и ступней…

- Сергей Николаевич, а как насчет следов животных? Вы о них тоже упоминали, - спросила Нина Николаевна.

- Ну еще бы! Скажем, в Ярославской области известен так называемый Петухов камень. На нем как бы отпечаталась птичья лапка, но какой птице она принадлежит, установить, конечно, трудно. Встречаются изображения следов медведя, рыси, косули…

Загадочные камни, гипотезы их происхождения и назначения вызвали оживленную дискуссию. Энтузиазм Ильина передался всем, пробудив в молодых людях увлечение этой новой областью археологии. Стали припоминать, что в разных краях камни-следовики называют по-разному: путейными, порубежными, а то и бесовскими следками. Беседа затянулась допоздна. Не обошлось и без латиноамериканских индейцев с их символическими рисунками на камнях, которые изучал Морган. Спорили, горячились, перебивая друг друга.

Когда все наконец разошлись, Георгий Алексеевич присел к столу и задумался.

Да, фотографии Ильина давали пищу для размышлений. Наверное, именно так первобытный человек пробовал запечатлеть окружающий мир - еще не в образах, а при помощи подобных примитивных начертаний. Для него, охотника, следы животных играли важнейшую роль в жизни. Они являлись знаками, по которым он сразу представлял себе их обладателей. Отсюда-то уже один шаг до петроглифов на берегах Онежского озера и Белого моря, где изображены не только фигуры людей и животных, но даже сцены быта и охоты. Здесь перед нами явно более высокий художественный уровень изображения, хотя относятся они к тому же периоду. Значит, навыки наскальной живописи, в которой люди каменного века ощущали неодолимую потребность, развивались неравномерно. В глухих лесных углах, как, например, в этом районе Волковского (Оковского) леса, медленно, с отставанием, в других, особенно примыкающих к водным путям, наоборот, ускоренно.

Рассуждая так про себя, Карцев припомнил, что на восточном побережье Чудского озера ему также довелось видеть первобытный следовик. В овраге, образованном речушкой Кунесть, у самого берега торчал из воды средних размеров валун, а на нем красовался высеченный почти в натуральную величину след человеческой ступни. Но для чего, с какой целью оставил его наш далекий предок? Ведь нанести контур на гранитную поверхность стоило немалого труда и упорства. Возможно…

Неожиданный стук в дверь прервал мысли историка. Непроизвольно взглянув на часы, он увидел, что уже второй час ночи, и с удивлением подумал, кто бы это мог быть.

- Войдите! - откликнулся Карцев, и через порог шагнули плечистый мужчина средних лет с окладистой черной бородой и светловолосый юноша в клетчатой ковбойке.

- Извините за столь позднее вторжение, - произнес старший. - Только что прибыли, смотрим - у вас свет горит. Вот и решили зайти представиться. Я научный сотрудник Института палеонтологии Шер Андрей Владимирович. А это, - кивнул он на своего спутника, - наш лаборант Сергей Архангелов.

- Приветствую вас, Андрей Владимирович, - обрадованно поднялся им навстречу Карцев. - Как доехали? Надеюсь, все благополучно?

- Доехали без приключений. Сюда от Москвы дорога хорошая. Автобус наш как новенький. Пока в нем и переночуем, а для вас мы, кстати, захватили на всякий случай походную палатку. Так что, если желаете, милости просим.

- За палатку спасибо, она нам еще пригодится, - сказал Георгий Алексеевич. - Мы завтра с утра совершим одну небольшую поездку, а часов в двенадцать отправимся с вами к озеру. Поэтому можете спокойно отдыхать.

- Отлично. Тогда спокойной ночи.

Тут дверь чуть скрипнула, и в щелку заглянул юркий мальчуган лет девяти, попытавшийся остаться незамеченным. Однако ему это не удалось.

- Вовка, ты почему здесь? - строго окликнул его Шер. - Простите, Георгий Алексеевич, сынишка, - прибавил он, обращаясь к Карцеву. - Вы не возражаете против такого участника экспедиции?

- Ну что вы, напротив! - засмеялся историк и приветливо поманил мальчугана. - Заходи, Вова, не стесняйся. Давай знакомиться.

- Здравствуйте, - смущенно сказал тот, переступая порог и крепко, как взрослый, пожимая протянутую руку.

- Ну вот, сразу видно - настоящий мужчина, с таким не пропадешь, - шутливо подбодрил его Карцев. - Будешь нам помогать.

- Как узнал, что мы с Архангеловым собираемся на поиски "дракона", прямо житья от него не стало. Пришлось взять… - Андрей Владимирович сокрушенно развел руками. - Они с нашим водителем Костей заядлые рыболовы. Может, свежей рыбкой обеспечат.

- Будем надеяться. - Георгий Алексеевич похлопал парнишку по плечу. - Смотри, Вова, не подкачай.

- Ага, - застенчиво протянул тот, потупившись.

- Ну пошли, пошли, - сказал Шер. - Спать пора. Еще раз спокойной ночи.

- Всего доброго, - улыбнулся Карцев, провожая гостей. - До завтра.