Адаптивная физическая культура, обладающая мощным социализирующим потенциалом, должна оказать помощь осуществлению гуманизации специального образования, которая в настоящее время призвана противостоять непрерывно усиливающимся тенденциям рационализации, технологизации, информатизации.

Гуманизация образования требует отношения к индивиду как к целостному существу, развивая и воспроизводя, кроме интеллекта, все способности его духа – веру в исцеление, надежду, эмпатию, чувство красоты, образное, эмоциональное отношение к миру. А это значит, что научность, рационалистическая модель мира, создаваемая теоретическими дисциплинами, должна быть лишь частью образования, а не всем, как это часто случается. Образование как образ жизни должно быть личностным – духовным и физическим (Кутырев В. А., 1998).

Существующая во всем мире тенденция информатизации и компьютеризации может нарушить этот баланс.

Возникает опасность того, что вскоре придется обосновывать преимущества нашей реальности в сравнении с виртуальной; удовольствий, получаемых в движении, еде и питье, любви и творчестве, в сравнении с компьютерно-наркотическими и техно-комбинаторными. Придется учить детей игре друг с другом, а не с компьютером, ограничивая "дендизм" и другие игры сознания.

Являясь одним из важнейших факторов образовательно-культурного процесса, адаптивная физическая культура выступает универсальным средством его гуманизации, поскольку реализует воспроизводство личности человека именно как целостности в своем телесно-духовном единстве, что и позволяет повысить уровень качества их жизни.

В процессе занятий адаптивной физической культурой человек не только социализируется и образовывается (укрепляет и совершенствует остаточное здоровье, корректирует свои дефекты, вырабатывает механизмы компенсации, осваивает те или иные социальные роли, функции и т. п.), но и сам "образует и творит мир" – изначально самоопределяется, создает свое понимание, видение, ощущение мира, проектирует и строит собственную деятельность, социальное окружение.

Помимо двух важнейших инстанций социализации личности – семьи и школы, специалист по адаптивной физической культуре должен учитывать и такие существенные факторы, как культура (особенно при реализации креативных, художественно-музыкальных, телесно-ориентированных практик), общество (влияние средств массовой информации), социальную принадлежность, пол, сообщество сверстников и другие факторы.

В заключение отметим, что предметом профессиональной деятельности в адаптивной физической культуре как педагога, так и занимающихся является целенаправленное решение перечисленных задач в работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и (или) инвалидность, в процессе их комплексной реабилитации, а также осуществление типичного для конкретных исторических условий образа жизни, достижение соответствующего уровня ее качества.

? Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте понятия "культура", "физическая культура", "адаптивная физическая культура".

2. В чем сходства и различия понятий "инвалид", "обучающийся с ограниченными возможностями здоровья", "лица с отклонениями в состоянии здоровья"?

3. В чем смысл терминов "реабилитация", "социальная интеграция", "образ жизни"?

4. Расскажите о структуре реабилитации инвалидов. Какие направления реабилитации выделяются в настоящее время?

5. Какова цель адаптивной физической культуры?

6. Приоритетные задачи адаптивной физической культуры. Их взаимосвязь с традиционными задачами физической культуры.

7. Роль и место адаптивной физической культуры в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов.

8. Как вы понимаете термин "социализация личности"?

9. В чем различия между социализацией и воспитанием? В чем их сходство?

10. Какова роль семьи в социализации ребенка?

11. Каковы возможности скрытого учебного плана школы в социализации учащихся?

Глава 2. Теория и организация адаптивной физической культуры как интегративная наука, учебная дисциплина и важная область социальной практики

2.1. Адаптивная физическая культура как интегративная наука

Начиная с января 2000 года адаптивная физическая культура (АФК) является одной из составляющих частей специальности научных работников (13.00.04 – "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры").

Она представляет собой компонент системы научных знаний о сущности физической культуры, общих закономерностях ее функционирования и направленного использования с целью всестороннего гармоничного развития людей, в том числе имеющих отклонения в состоянии здоровья и (или) инвалидность.

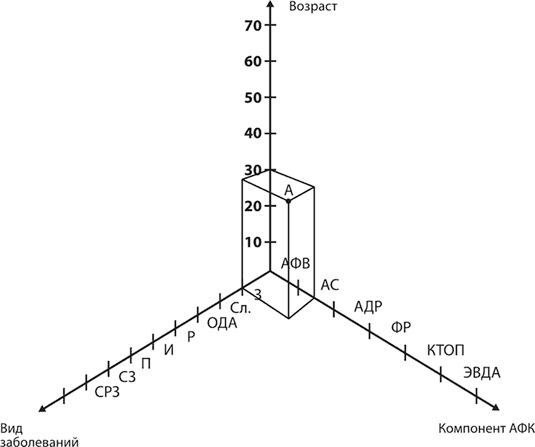

Чтобы наглядно представить поле научных проблем АФК, воспользуемся геометрическим образом – декартовой системой координат (рис. 3). На одной оси поместим компоненты (виды) АФК – адаптивное физическое воспитание (АФВ), адаптивный спорт (АС), адаптивную двигательную рекреацию (АДР), физическую реабилитацию (ФР), креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики (КТОП), экстремальные виды двигательной активности (ЭВДА) и др. На второй оси – вид (профиль, нозологическую группу) заболевания или инвалидности – зрение (З), слух (Сл.), опорно-двигательный аппарат (ОДА), речь (Р), интеллект (И), психику (П), соматические заболевания (СЗ), сочетания различных заболеваний (СРЗ). На третьей – возрастные периоды жизни человека (возраст).

Рис. 3. Пространство научных проблем адаптивной физической культуры (см. сокращения в тексте): точка А – проблема адаптивного спорта у инвалидов по зрению в возрасте 30 лет

Каждая точка пространства в данной системе координат будет представлять собой проблему использования движений для развития и совершенствования инвалида с учетом его возраста и особенностей заболевания (например, точка А представляет собой проблему, вернее комплекс проблем, адаптивного спорта у инвалидов по зрению в возрасте 30 лет).

"Заполнение" данного пространства конкретными рекомендациями и технологиями сопряжено с необходимостью проведения фундаментальных комплексных научных исследований, преодолением устоявшихся стереотипов лечения больных и инвалидов преимущественно фармакологическими средствами.

Крайне важно при реализации комплексного подхода в исследовании проблем адаптивной физической культуры не просто суммировать достижения различных наук, а создать единую концепцию, позволяющую избежать эклектики, односторонностей, абсолютизации в выводах отдельных наук об инвалиде и интегрировать их в большинстве случаев противоречивые выводы в единую логику развития и совершенствования человека с ограниченными функциональными возможностями.

Одними из важнейших требований сегодняшнего дня являются разработка методологических основ адаптивной физической культуры, фундаментализация образования в этой области.

Наиболее актуальными направлениями теории адаптивной физической культуры являются проблемы адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации, креативных (художественно-музыкальных) телесно-ориентированных практик, экстремальных видов двигательной активности и др.

Теория адаптивной физической культуры как наука исследует содержание, структуру, функции адаптивной физической культуры, ее цель, принципы, задачи и средства, особенности деятельности занимающихся и специалистов в этой области; разрабатывает понятийный аппарат, а также изучает цели, задачи, методы, содержание различных компонентов (видов) адаптивной физической культуры, обосновывает и проверяет на практике ее новые виды и формы, направленные на удовлетворение разнообразных потребностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов.

Одними из главных проблем теории адаптивной физической культуры являются проблема изучения потребностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, особенностей их личности и индивидуальности; проблема исследования процесса формирования и корректировки аксиологической концепции жизни данной категории населения страны, преодоления психологических комплексов с помощью средств и методов адаптивной физической культуры.

Теория адаптивной физической культуры должна раскрыть ее сложные взаимосвязи с другими областями науки и практики общества – здравоохранением, образованием, социальным обеспечением, физической культурой и др., а также разработать технологии формирования готовности общества к принятию инвалидов как равноправных его членов, обладающих самоценностью и огромным творческим потенциалом в самых различных видах человеческой деятельности.

Важнейшей проблемой теории адаптивной физической культуры является изучение особенностей умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания в процессе занятий физическими упражнениями.

2.2. Адаптивная физическая культура как учебная дисциплина

В связи с тем, что термин "адаптивная физическая культура" появился в России лишь в 1995 г., до сих пор встречаются различные трактовки как дисциплины, так и особенностей деятельности специалистов в этой сфере социальной практики. Поэтому необходимо обозначить основные отличия адаптивной физической культуры от физической культуры, медицины (включая профилактическую медицину), коррекционной педагогики, валеологии и других дисциплин, отраслей знаний и практической деятельности.

Как видно из названия, адаптивная физическая культура базируется на классической или общей теории и методике физической культуры, которая выступает по отношению к ней в качестве более общего (родового) явления. Однако, в отличие от базовой дисциплины, адаптивная физическая культура основным своим объектом познания и воздействия рассматривает не здоровых, а больных людей, включая и инвалидов. Здесь необходимо подчеркнуть, что объектом деятельности будущих специалистов адаптивной физической культуры является именно та категория населения, которая утратила какие-либо свои функции на достаточно длительный срок, а зачастую – навсегда (например, ампутация конечностей, хирургическое удаление пораженного органа и др.).

Именно своей ориентацией на хронических больных и инвалидов адаптивная физическая культура отличается от одного из разделов (видов) общей физической культуры, который называется оздоровительно-реабилитационная, или лечебная физическая культура (Матвеев Л. П., 1983), или двигательная реабилитация (Выдрин В. М., 1985). Данный раздел, как отмечает, например, Б. В. Евстафьев (1985), посвятивший специальную монографию анализу основных понятий в теории физической культуры, в качестве главной цели предусматривает "восстановление временно утраченных функций после заболевания, травм и т. д.".

Забегая вперед, отметим, что адаптивная физическая культура включает в себя и адаптивную физическую реабилитацию (для инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями). В данном случае физическая реабилитация может использоваться, например, в работе с инвалидами-ампутантами по восстановлению временно утраченных функций тех или иных сохранных конечностей, внутренних органов, сенсорных систем и т. п., однако этим отнюдь не исчерпываются огромные потенциальные возможности инвалидов по участию в других видах и формах физкультурно-спортивной деятельности, которые, как правило, выпадают из поля зрения специалистов (медиков, психологов, педагогов, социальных работников, юристов и др.).

По сложившейся в нашем обществе системе идеологических и мировоззренческих взглядов, инвалидами и лицами с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья должны были заниматься представители федеральных и территориальных организаций и учреждений здравоохранения, социального обеспечения, образования.

Что касается сферы физической культуры, то она была ориентирована на людей здоровых или (как исключение) временно утративших те или иные функции, а что касается наиболее развитого как в теоретическом, так и в практическом плане раздела данного вида культуры – спорта, то он вообще предусматривал активную деятельность лиц не просто здоровых, но и моторно-одаренных. В этой связи обратим внимание еще на тот факт, который наглядно подтверждает приоритеты физической культуры по отношению к той или иной категории населения. Ведущий отечественный теоретик физической культуры Л. П. Матвеев даже в ее оздоровительно-реабилитационном разделе вторым подразделом называет спортивно-реабилитационный, который "способствует восстановлению функциональных и приспособительных возможностей организма (уменьшенных в результате "перетренировки", переутомления и других причин)", возникающих в процессе спортивной подготовки, т. е. здесь речь идет о реабилитации спортсменов.

Если обратиться к учебным планам и программам дисциплин специальности "физическая культура" и "спорт" последних десятилетий, а с 1994 г. и направления "физическая культура", являющихся своеобразной моделью содержания знаний, умений и навыков выпускников вузов физической культуры и факультетов физического воспитания (культуры) педагогических институтов и университетов, то легко убедиться в том, что практически все дисциплины, включая дисциплины и медико-биологического, и психолого-педагогического циклов, содержат сведения только о здоровом человеке. Исключением являлись две дисциплины – лечебная физическая культура и спортивная медицина, которые изучают в основном заболевания и повреждения, характерные для спортивной деятельности.

Уместно будет вспомнить и о перечне медицинских противопоказаний для абитуриентов вузов физической культуры, который определяет значительно более высокие требования к состоянию здоровья будущих студентов вузов данного профиля по сравнению со всеми другими образовательными учреждениями. Этот перечень, по существу, перекрывал путь в вузы физической культуры инвалидам и лицам с ограниченными физическими и сенсорными возможностями, а само содержание образования, состоящее из сведений практически только о здоровых и моторно-одаренных людях, значительно снижало мотивацию его получения теми, кто хотел бы посвятить свою жизнь работе с инвалидами как с полноправными членами общества.

Сказанное позволяет заключить, что в России высшее профессиональное образование в сфере физической культуры получали в подавляющем своем большинстве только здоровые люди, как правило, бывшие и действующие спортсмены, а ориентировано оно было на работу специалистов со здоровыми и двигательно одаренными детьми и взрослыми.

Подобное невнимание к проблемам инвалидов обусловлено не только позицией представителей сферы физической культуры, хотя, очевидно, именно они должны были быть основными инициаторами расширения сферы влияния в обществе физической культуры, обоснования и доказательства ее действительной социальной значимости. Однако дело здесь гораздо более сложное, чем может показаться на первый взгляд. Немаловажную роль в сложившейся ситуации играет недостаточная разработанность теоретических, концептуальных проблем физической культуры инвалидов, не говоря уже об идеологических и мировоззренческих системах взглядов.

Проведенный А. В. Сахно (1993) анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной проблеме здоровья, определению его качественных и количественных параметров, позволил ему утверждать, что между понятиями "здоровье человека" и "инвалидность человека" была воздвигнута непроходимая стена и что эти понятия трактовались как взаимоисключающие. В частности, понятие "здоровье", изложенное в уставе Всемирной организации здравоохранения как "состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов", фактически отождествляется с "абсолютным здоровьем" и, естественно, не допускает и мысли о возможности наличия здоровья у инвалида, так как он обладает тем или иным дефектом (физическим или психическим). Такая постановка вопроса, по существу, отказывала огромной группе людей – инвалидам – в здоровье и здоровом образе жизни, ядром которого является рациональная двигательная активность человека, или в более обобщенном виде физическая культура. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что допуск к занятиям физической культурой в школе, техникуме, вузе, в той или иной спортивной секции и, тем более, к участию в соревнованиях выдает врач, который должен констатировать соответствующий уровень здоровья у желающих участвовать в физкультурно-спортивной деятельности.

Таким образом, в силу целого ряда объективных условий и субъективных фактов инвалиды оказались в сфере деятельности медицины, в которой сравнительно недавно зародилось самостоятельное направление – "реабилитация".

В понятие "реабилитация" входят: функциональное восстановление, или компенсация того, что нельзя восстановить, приспособление к повседневной жизни и приобщение к трудовому процессу больного или инвалида.

Важно отметить, что медицинская реабилитация включает в себя лечебные мероприятия, направленные на восстановление здоровья больного и психологическую подготовку пострадавшего к необходимой адаптации, реадаптации или переквалификации (Сахно А. В., 1993). При этом до настоящего времени существуют различные понимания сущности реабилитации теми или иными специалистами-медиками. Так, в неврологии, терапии, кардиологии под реабилитацией прежде всего подразумевают различные процедуры (массаж, психотерапию, лечебную гимнастику и др.); в травматологии и ортопедии – протезирование; в физиотерапии – физическое лечение; в психиатрии – психо– и трудотерапию.