Туберкулез

Туберкулез (чахотка) – общее хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся различной, преимущественно легочной, локализацией, разнообразием симптомов, интоксикацией и аллергизацией организма.

Возбудитель: туберкулезная палочка (палочка Коха), в 90 % случаев человеческого типа, встречаются также бычий и птичий типы. Палочка устойчива на объектах внешней среды: при комнатной температуре в высушенной мокроте она сохраняет жизнеспособность в течение 2-10 мес., в масле – до 10 и сыре – до 8 мес., при солнечном свете живет 5-10 мин.

Источник инфекции: больной легочной формой туберкулеза. Крупному рогатому скоту, свиньям, птицам отводится второстепенное значение.

Возбудитель поражает легкие, глаза, позвоночник, суставы (коленный и тазобедренный), мочеполовую сферу, кожу. Воспалительный процесс приводит к разрушению ткани органа. Из образовавшейся в легких полости (каверны) при кашле с мокротой выделяется палочка Коха, что и представляет наибольшую эпидемическую опасность.

Факторы передачи: носоглоточная слизь и мокрота больного, выбрасываемая в воздух при кашле, чиханьи, пении или громком разговоре, а также пыль с осевшими на них возбудителями; реже это могут быть молоко и молочные продукты от больного животного, куриные и утиные яйца. Заражение человека происходит в основном ингаляционно, иногда через рот и предметы обихода.

Заражению туберкулезом способствуют плохие социальные условия, материальное неблагополучие, низкая санитарная культура, отсутствие доступной медицинской помощи. Туберкулезом чаще заболевают асоциальные элементы.

Восприимчивость людей к туберкулезу всеобщая и весьма выраженная, причем наибольшее распространение он имеет в юношеском и молодом возрасте.

Инкубационный период: 3–8 нед.

Клинические проявления: постепенное начало с повышением температуры до субфебрильных значений по вечерам, потливость, слабость, пониженная работоспособность, сначала небольшое покашливание, затем упорный кашель. Заболевание туберкулезом легких ведет к дыхательной недостаточности, возможны пневмоторакс и легочное кровотечение. При туберкулезе позвоночника происходит его деформация (горб), суставов – возникает тугоподвижность. При своевременной диагностике заболевание, как правило, излечивается. Позднее обращение за медицинской помощью и несоблюдение врачебных рекомендаций могут стать причиной инвалидности.

Осложнения: легочное кровотечение (кровохарканье) вследствие разрушения стенки кровеносного сосуда из-за распада легочного очага.

Противоэпидемические мероприятия:

• обязательная госпитализация в противотуберкулезный стационар;

• заключительная дезинфекция камерным способом;

• обследование на туберкулез лиц, контактировавших с больным.

Профилактика туберкулеза:

• активная иммунизация вакциной БЦЖ, начиная с 5–7 дня жизни с последующими ревакцинациями согласно календарю профилактических прививок;

• раннее и активное выявление больных различными формами туберкулеза путем постановки внутрикожных проб Манту и ежегодного флюорографического обследования;

• улучшение социально-экономических условий жизни населения;

• повышение защитных сил организма;

• профилактические дезинфекционные мероприятия (проветривание, вентиляция, влажная уборка) в детских учреждениях и закрытых ведомственных учреждениях;

• санитарное просвещение.

Дифтерия

Дифтерия – острое инфекционное заболевание, характеризующееся интоксикацией, фибринозным (пленочным) воспалением миндалин, зева, гортани, носа, кожи и слизистых глаз.

Возбудитель: палочка Леффлера, токсинообразующая, устойчивая во внешней среде (например, в пыли – до нескольких месяцев).

Источник инфекции: больной или носитель дифтерийной палочки. Вероятность заражения от него сохраняется в течение всей болезни. Носительство чаще наблюдается при сопутствующих заболеваниях носоглотки.

Механизм передачи: воздушно-капельный.

Факторы передачи: слизь из носа и носоглотки, а также загрязненные предметы обихода, игрушки, белье, некипяченое молоко. Возбудитель может быть занесен пальцами в глаза, половые органы, на поврежденную кожу.

Восприимчивость всеобщая. В непривитых коллективах чаще болеют дети до 6 лет. Наиболее распространена дифтерия зева.

Инкубационный период: 2-10 дней.

Клинические проявления: недомогание, повышение температуры до 38 °C, боль при глотании, появление в зеве покраснения и серо-грязных трудно отделяемых пленочных налетов на миндалинах. При генерализованной форме дифтерия начинается с резкого повышения температуры до 40–42 °C, повторных рвот, сильных болей при глотании, изменений в зеве. Самой тяжелой является дифтерия гортани.

Осложнения: дифтерийный круп (стеноз гортани) – смертельно опасное состояние; могут быть поражены сердечная мышца или почки.

Противоэпидемические мероприятия: обязательная срочная госпитализация; обследование лиц, контактировавших с больным; санация бактерионосителей; текущая и заключительная дезинфекция в очаге.

Профилактика дифтерии:

• активная иммунизация вакциной анатоксин коклюшно-дифтерийно-столбнячный (АКДС) согласно календарю профилактических прививок;

• раннее выявление бактерионосительства как основного источника инфекции путем исследования носоглоточной слизи у детей при поступлении в детские дошкольные учреждения и у взрослых при устройстве на работу, связанную с общением с детьми;

• профилактическая дезинфекция (проветривание, влажная уборка, мытье игрушек);

• повышение невосприимчивости путем достаточного белкового и витаминного рациона питания и закаливания.

Простудные и простудно-инфекционные заболевания

Несмотря на многовековую историю изучения указанных заболеваний, до настоящего времени не существует четкого представления не только относительно их этиологии и патогенеза, но даже терминологии.

Простуда – это естественная защитно-адаптивная реакция, направленная на освобождение организма от шлаков.

В естественных условиях освобождение организма от поступивших посторонних и образовавшихся в нем самом токсичных и ненужных веществ происходит несколькими путями. Так, при активном двигательном режиме образующийся и испаряющийся для предотвращения перегревания тела пот уносит эти вещества из организма; удалению шлаков способствует также эффективная работа ЖКТ и мочеполовая система.

У современного человека система очистки организма оказывается нарушенной. Так, в структуре питания значительное место стали занимать продукты чужеродные, шлаковые для сформированного природой обмена веществ, которые, естественно, подлежат удалению из организма. Усугубляется это положение загрязнением употребляемой человеком воды и вдыхаемого воздуха, широким распространением вредных привычек, использованием фармакологических препаратов и т. д. Все это не могло не сказаться и на эффективности выделительной функции организма.

В очистке организма от вредных веществ значительная роль принадлежит механизму потоотделения, который при относительно высокой окружающей температуре и двигательной активности оказывается достаточно эффективным. Однако при низких внешних температурах, когда потоотделение прекращается, существенную долю функции очистки организма от шлаков принимает на себя дыхательная система, непосредственно контактирующая с внешней средой через воздухообмен. Вот почему при опасности переохлаждения развивается отечность дыхательных путей (типичный симптом – насморк), и организм освобождается от вредных веществ вместе с выделениями, обильно образующимися и отходящими отсюда.

Следовательно, простуда – это адаптивная реакция, направленная на поддержание гомеостаза. В таком случае при ее возникновении следует предпринять меры для того, чтобы устранить вызвавшие ее причины, то есть активизировать выведение из организма шлаков. Вот почему животные при начинающемся недомогании инстинктивно отказываются от еды и больше пьют. При этом, во-первых, прекращается введение в организм новых шлаков, а во-вторых, поступающая с питьем и выводимая с мочой вода уносит из организма эти вредные вещества. Этому же способствует и отмечающийся при голодании распад жира с образованием воды.

Хороший эффект при начинающейся простуде дают хорошо известные методы и средства, преимущественно ориентированные на очистку организма от шлаков:

• активизация потоотделения: порой достаточно на несколько минут опустить ноги в горячую воду, чтобы избавиться от насморка; два-три захода в сауну надежно возвращают чувство бодрости; активизируют потоотделение обильное теплое питье с природными потогонными средствами (сушеной малиной, медом, лимоном и др.), умеренные физические нагрузки (при отсутствии противопоказаний) и т. п.;

• голодание (если нет противопоказаний) с обильным питьем или хотя бы переход на питание только сырыми растительными продуктами;

• полный отказ от поваренной соли, которая задерживает в организме воду и, следовательно, затрудняет потоотделение;

• средства, которые очищают (но не пересушивают) слизистую носа и тем самым при насморке улучшают условия для отхождения выделений (промывание носа соленой водой, закапывание растворов, приготовленных из меда и соков лука, моркови, свеклы, промывание мыльным раствором и т. д.).

При простуде человек должен сохранять активный образ жизни; она не является противопоказанием к трудовой и учебной работе и даже к занятиям спортом.

К сожалению, в практике чаще всего при начинающейся простуде применяют те меры, которые направлены не на устранение причины самой простуды и вызываемых ею симптомов. Так, широко применяемое введение в этом случае в отечные носовые ходы препаратов преимущественно антигистаминной природы призвано за счет спазма сосудов слизистой носа уменьшить выделения отсюда, т. е. тем самым перекрывается эффективный канал очистки организма от шлаков. Но работающий в режиме адаптации организм, идет по тому пути, что отечность опускается в более низкие отделы дыхательных путей – гортань и трахею с возникновением кашля. Кашель, сопровождаемый отхождением мокроты, также является адаптационной реакцией и направлен не только на очистку организма от шлаков, но и на освобождение дыхательных путей от возбудителей инфекции, механических факторов и пр. Напротив, сухой кашель непродуктивен, т. к. не способствует очистке дыхательного аппарата. Смягчает его обильное питье (вместе с медом, соком хрена, горчицей), полоскания горла (растворами соли, соды, меда и пр.). С другой стороны, подавление кашля лекарственными препаратами перекрывает и этот канал очищения организма от шлаковых веществ, в силу чего эту функцию вынуждены принимать на себя еще более низкие участки дыхательного аппарата – развивается отечность слизистой бронхов, и появляется бронхит.

Особая опасность борьбы с простудой с помощью фармакологии заключается в том, что чем длительнее сохраняется отечность, тем в большей степени снижается защитная роль слизистых дыхательных путей в противостоянии инфекции и тем выше вероятность развития теперь уже простудно-инфекционных заболеваний. Среди последних наиболее часто встречаются ринит (насморк), ларингит (воспаление гортани), фарингит (воспаление трахеи), бронхит (воспаление бронхов). Еще раз следует напомнить: практически всегда эти заболевания начинаются именно с простуды в виде отечности слизистой носовых ходов, и требуется минимум усилий для того, чтобы ее устранить.

Простудно-инфекционные заболевания являются следствием внедрившейся в организм инфекции. Чаще всего их вызывают вирусы. В настоящее время известно уже более 200 видов таких вирусов, относящихся к 20 семействам, и списки их постоянно пополняются.

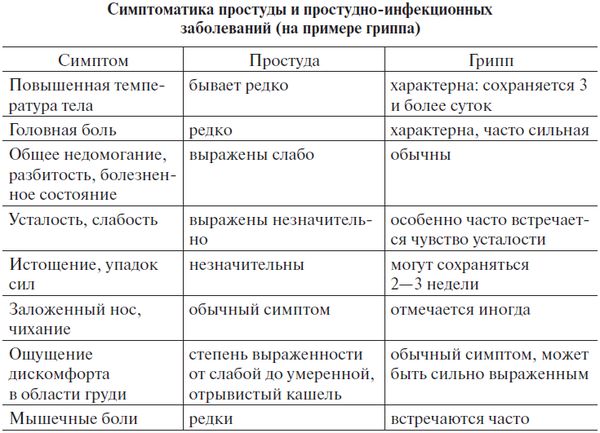

Между клинической картиной течения простуды и простудно-инфекционных заболеваний отмечаются заметные различия (таблица 10).

Таблица 10

Как явствует из приведенной таблицы, в отличие от простуды простудно-инфекционным заболеваниям свойственны высокая температура, озноб и другие серьезные симптомы.

Наиболее типичными представителями простудно-инфекционных заболеваний, широко распространенными и доставляющими больше всего беспокойств, являются грипп и ангина.

Грипп вызывается вирусами трех типов – А, В и С. Обычно грипп двух последних форм протекает более спокойно, и его можно даже сравнить с простудой. Иммунитет после такого гриппа довольно устойчив. Вирусы же типа А легко подвергаются мутациям, ведущим к изменению их генетической конституции, поэтому каждая разновидность мутированного вируса, создавая иммунитет, не защищает человека от огромного многообразия других разновидностей мутантов.

Источник инфекции: больной человек. Наибольшая опасность заражения отмечается в первые трое суток заболевания, наименьшая – к 7-10 дню от начала болезни.

Механизм передачи: воздушно-капельный. Вирус при чихании распространяется на расстояние до 2 м, при кашле – до 3,5 м.

Инкубационный период: от нескольких часов до 1–2 дней.

Клинические проявления: болезнь начинается с озноба, головной боли, подъема температуры до 39–40 °C, болей в мышцах, головокружения, тошноты, расстройства сна.

Осложнения: носовое кровотечение, геморрагическая пневмония (с кровоизлияниями в ткань легких), менингит (воспаление мозговых оболочек), радикулит (воспаление корешков спинномозговых нервов) и др.

При традиционных методах и средствах лечения активная фаза гриппа обычно продолжается около недели, но остаточные явления – слабость, упадок сил, мышечные боли и др. – могут сохраняться еще 2–3 недели.

Тонзиллит и ангина - соответственно хроническое и острое воспаление небных миндалин. Эти заболевания часто являются причиной развития многих заболеваний сердца, суставов, почек и др. Такие серьезные последствия связаны с тем, что небные миндалины (или гланды) играют важную роль в обеспечении иммунитета и их состояние заметно сказывается на здоровье человека в общем.

Развитию тонзиллита во многом способствуют плохие условия профессиональной деятельности и быта (запыленность, загазованность помещений), несоблюдение требований гигиены полости рта и очаги гнойной инфекции в полости рта и носа: кариесные зубы, затрудненное носовое дыхание и др. Несомненное значение имеют и вредные пристрастия, в частности курение.

Воспаление миндалин сопровождается разрушением их ткани и попаданием в кровь продуктов распада. Они вместе с продуктами жизнедеятельности микроорганизмов могут вызвать в органах, богатых соединительной тканью, хроническое воспалительное заболевание – ревматизм, трудно поддающийся лечению. Наиболее часто страдают от ревматизма сердце (ревмокардит) и суставы (ревматоидный артрит).

С развитием хронического заболевания миндалины становятся рыхлыми и увеличиваются в размерах, на них легко размножаются инфекционные микроорганизмы. При неблагоприятных условиях (особенно при переохлаждении) воспаление миндалин легко переходит в острую форму – ангину. Заболевание сопровождается тяжелой общей реакций организма и повышением температуры. В зависимости от выраженности и формы ангины ее активная фаза может продолжаться от семи дней до месяца.

Основным средством профилактики тонзиллита и ангины является выполнение требования гигиены полости рта, регулярные полоскания горла с отварами противовоспалительных растений, воздержание от вредных привычек и др. При пребывании на морозном воздухе необходимо побеспокоиться о теплом прикрытии передней поверхности шеи, так как именно за ее тонкой стенкой располагаются миндалины. Опасны для них и резкие перепады температур (например, когда разгоряченный человек пьет ледяную воду или ест мороженое).

Факторы риска простудно-инфекционных заболеваний. Основной причиной развития простудно-инфекционных заболеваний является нарушение условий здоровой жизнедеятельности, которые включают в себя целый ряд аспектов гигиены, питания, отношения к вредным привычкам и пр. Среди них прежде всего следует отметить следующие.

1. Снижение иммунитета, обусловленное ослаблением организма, переутомлением, злоупотреблением вредными привычками, хронической или длительной тревожностью и т. д. Именно с этим обстоятельством следует связать более частое и широкое распространение, например, ОРВИ и гриппа в холодное время года (почему они и получили свое название простудно-инфекционных заболеваний). При переохлаждении снижается активность иммунитета, и организм не в состоянии успешно противостоять патогенному действию возбудителя. Но снижение иммунитета возможно не только от переохлаждения, но и от других факторов, поэтому, например, гриппом можно заболеть не только зимой или весной, но и летом, и осенью.

Основным условием поддержания высокой активности иммунитета является регламентация условий жизнедеятельности: рациональная организация работы и отдыха, оптимальная двигательная активность, рациональное питание, психофизическая регуляция, отказ от вредных привычек и т. д. – все это обеспечивает здоровый образ жизни человека и высокий уровень здоровья. Несомненное значение для стимуляции иммунитета имеет закаливание.

Эффективным средством активизации иммунитета оказывается выполняемый по методике А. А. Уманской точечный массаж. При нем осуществляется акупрессура девяти одиночных или симметричных биологически активных точек (рис. 17). Для активизации иммунитета в целях профилактики простуд каждую точку следует массировать 9-10 раз в одну и столько же в другую сторону 2–3 раза в день. Помимо стимуляции иммунитета точечный массаж оказывает нормализующее влияние на деятельность различных органов и систем.