Ветряная оспа

Ветряная оспа – острая инфекционная болезнь, характерным признаком которой является пузырьковая сыпь.

Возбудитель: вирус, идентичный вирусу опоясывающего лишая, не устойчивый во внешней среде; вне организма человека он быстро погибает.

Источник инфекции: больной ветряной оспой или носитель вируса опоясывающего лишая в период высыпания.

Механизм передачи: воздушно-капельный. Несмотря на слабую устойчивость, вирус переносится на значительные расстояния, обусловливая возникновение вспышек заболевания в детских учреждениях.

Восприимчивость к ветряной оспе высокая, наиболее подвержены заболеванию дети 1–2 лет, после 14 лет встречается редко. у взрослых этот вирус приводит к заболеванию опоясывающим лишаем.

Клинические проявления: болезнь начинается с повышения температуры, появления болей и затем высыпания по ходу межреберья. Чаще ею заболевают зимой.

Инкубационный период: 11–17 сут.

Клинические проявления: сыпь на туловище в виде последовательно превращающихся пятен в бугорки, а затем в однокамерные пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. Через 1–2 сут. пузырьки подсыхают и покрываются корочкой. Характерно одновременное наличие различных элементов сыпи. При обильном высыпании отмечается подъем температуры, которая держится 2–3 сут.

Осложнения: пневмония, отит, нефрит, энцефалит.

Противоэпидемические мероприятия: изоляция заболевшего ребенка; медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с больным.

Профилактика:

• исключение контакта с детьми, больными ветряной оспой, или взрослыми, заболевшими опоясывающим лишаем;

• повышение резистентности организма;

• санитарное просвещение.

Эпидемический паротит

Эпидемический паротит (свинка) – острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом паротита; характеризуется преимущественным поражением околоушных слюнных желез, реже яичек и других желез.

Возбудитель: вирус, устойчивый при низких температурах (–25 °C) до 10 мес, быстро погибающий под действием ультрафиолетовых лучей.

Источник инфекции: больной человек, от которого можно заразиться, начиная с последних дней инкубации до окончания воспаления слюнных желез.

Механизм передачи: воздушно-капельный. Заражение может происходить и через предметы обихода (детские игрушки, посуду, окурки), при тесном общении в семье или коллективе (в детских учреждениях, общежитиях). Чаще болеют дети в возрасте от 5 до 15 лет.

Восприимчивость к паротиту высока как у детей, так и у взрослых.

Инкубационный период: 12–26 сут.

Клинические проявления: начинается остро с продромальных явлений – слабости, недомогания, головной боли, нарушения сна в течение двух дней. Затем отмечается повышение температуры до 38–39 °C, появляются боль при глотании и жевании и припухлость околоушных желез с одной или с обеих сторон, увеличивающаяся к 5-6-му дню болезни.

Осложнения: менингит, пневмония, отит, снижение остроты слуха, орхит (воспаление яичка) с последующим бесплодием (в 40 % случаев), панкреатит (воспаление поджелудочной железы с риском развития сахарного диабета).

Противоэпидемические мероприятия: изоляция заболевшего ребенка; медицинское наблюдение за лицами, контактировавшими с больным.

Профилактика:

• активная иммунизация живой ослабленной вакциной согласно календарю профилактических прививок;

• повышение резистентности организма;

• санитарное просвещение.

Краснуха

Краснуха – острое инфекционное заболевание.

Возбудитель: вирус, обладающий тератогенным (повреждающим плод) действием.

Источник инфекции: человек, болеющий – в половине случаев у детей и в 60 % случаев у взрослых – в скрытой форме. Больной считается заразным за 7 сут. до и примерно в течение 7 дней после появления сыпи.

Механизм передачи: воздушно-капельный. У беременных женщин (при явной или скрытой форме течения заболевания) происходит трансплацентарное заражение плода. Вирус может передаваться через слюну больных (остающуюся на посуде или игрушках).

Распространенность краснухи повсеместная, восприимчивость людей к заболеванию очень высокая, сезонность зимне-весенняя, болеют преимущественно дети от 2 до 10 лет, иногда взрослые.

Инкубационный период: 7-24 сут.

Клинические проявления: постепенное начало с ощущением разбитости, недомогания, умеренной головной боли, слабо выраженным воспалением верхних дыхательных путей. Характерно увеличение и болезненность заднешейных и затылочных лимфатических узлов и высыпание пятен и бугорков, появляющихся в начале или в течение первых двух дней заболевания. У заболевших в первые три месяца беременности женщин часто поражается плод, что является причиной мертворождения или рождения детей с пороками развития.

Профилактика:

• изоляция больного;

• введение контактировавшим с больным беременным женщинам гамма-глобулина;

• активная иммунизация.

Скарлатина

Скарлатина – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся ангиной, мелкоточечной сыпью, интоксикацией и склонностью к инфекционно-аллергическим осложнениям.

Возбудитель: гемолитический стрептококк, устойчивый к низким температурам и высушиванию, способный сохраняться месяцами в гное и мокроте больного, а также на предметах, окружавших его.

Источник инфекции: больной и носитель стрептококков. Заболевший остается заразным на протяжении всего периода заболевания.

Механизм передачи: воздушно-капельный; передача возбудителя происходит через предметы обихода, игрушки и одежду больного, а также через загрязненное носителями стрептококков молоко и молочные продукты.

Восприимчивость составляет 40 %. Чаще болеют дети в возрасте от 1 до 9 лет. Максимум заболеваний регистрируется в осенне-зимний период.

Инкубационный период: от 1 до 3 дней.

Клинические проявления: острое начало с повышением температуры до 39 °C, тошнота и рвота, боль в горле. Через несколько часов появляется мелкоточечная сыпь на фоне покрасневшей кожи, особенно густая на щеках, с характерным светлым носогубным треугольником. Сыпь сгущается в области естественных складок (подмышечные впадины, паховые складки, внутренняя поверхность бедер). Характерна ангина с яркой окраской зева, "малиновый язык" (с увеличенными сосочками).

Осложнения: некротическая ангина, воспаление придаточных пазух носа, гнойный отит, гнойный менингит, поражение почек и сердца.

Профилактика:

• раннее выявление и изоляция больных ангиной, особенно среди детей;

• проведение очаговой дезинфекции (проветривание, влажная уборка, мытье игрушек и т. п.);

• употребление в пищу только кипяченого молока;

• повышение резистентности организма;

• санитарное просвещение.

Малярия

Малярия – инфекционная болезнь, вызываемая несколькими видами простейших рода Plazmodium. Заболевание характеризуется периодическими приступами лихорадки, нарастающим малокровием и поражением печени, селезенки и костного мозга.

Малярия распространена в тропических и субтропических странах Африки и Азии, единичные случаи малярии регистрируются в России.

Возбудитель: малярийный плазмодий, хозяевами которого являются больной человек или носитель паразита, а также малярийный комар рода Anopheles.

Опасность заражения от самки комара сохраняется от нескольких дней до 1–1,5 мес.

Восприимчивость человека к малярии всеобщая.

Механизм передачи: трансмиссивный – возбудитель передается человеку при укусе комара. Сначала плазмодий развивается в клетках печени, затем проникает в эритроциты, разрушаемые при выходе из них плазмодия, что обусловливает приступы лихорадки. В зависимости от длительности цикла развития плазмодия различают трехдневную, четырехдневную и тропическую малярию.

Инкубационный период: от 10 сут. до 6 нед.

Клинические проявления: острые приступы лихорадки с температурой до 40–41 °C, сопровождающиеся мышечными и головными болями, ознобом, сменяющимся жаром и обильным потоотделением.

Более тяжелой формой является тропическая малярия, течение которой приобретает злокачественный характер с летальностью до 40 %.

Профилактика:

1) государственные мероприятия по ликвидации мест выплода комаров (проведение мелиоративных работ и недопущение заболоченности, очистка водоемов хозяйственного пользования, уничтожение личинок комаров инсектицидами;

2) недопущение проникновения комаров в помещения, использование репеллентов, накомарников, пологов из марли или противомоскитных сеток;

3) информирование лиц, выезжающих в регионы, неблагополучные по малярии, о возможности заражения и способах защиты. Обязательное медицинское обследование в случае появления лихорадки.

Полиомиелит

Полиомиелит (эпидемический детский паралич) – острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением головного и спинного мозга, вялыми параличами конечностей.

Возбудитель: вирус, хорошо переносящий замораживание и высушивание, длительно сохраняющийся в продуктах (молоке, масле) и воде (до 3–4 мес).

Источник инфекции: больные (особенно опасные в период лихорадки) и носители.

Механизм передачи: фекально-оральный, а также воздушно-капельный. Факторами передачи служат зараженное испражнениями молоко и вода, предметы обихода и руки, загрязненные носоглоточными выделениями, а также воздух.

На один выраженный случай заболевания приходится 100–200 бессимптомных. В основном полиомиелитом болеют дети дошкольного возраста.

Инкубационный период: 3-21 сут.

Клинические проявления: повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, кашель и насморк, расстройство кишечника, ригидность (напряжение) мышц затылка. Затем развиваются асимметричные параличи, чаще нижних конечностей. Летальность от полиомиелита составляет 2-10 %. Заболевание ведет к инвалидности; переболевшие нуждаются в ортопедической помощи.

Профилактика: активная иммунизация с двух месяцев жизни; раннее выявление и изоляция заболевших; проведение санитарно-гигиенических мероприятий, аналогичных тем, что применяются при всех кишечных инфекциях.

Столбняк

Столбняк – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением ЦНС и проявляющаяся судорогами скелетных мышц.

Столбняк относится к типичным раневым инфекциям и обладает высокой летальностью (35–70 %).

Возбудитель: столбнячная палочка, строгий анаэроб, в виде спор может сохраняться в почве до 10 лет.

Источник инфекции: лошади и другие травоядные, а также люди, в кишечнике которых без вреда для хозяина может существовать вегетативная форма столбнячной палочки. В районах с развитым животноводством обсемененность почвы возбудителем столбняка составляет от 25 до 100 %, в летнее время возбудитель может в почве размножаться. Больные (человек или животное) не заразны.

Механизм передачи: контактный – столбнячная палочка проникает в организм человека через поврежденную кожу. Факторами передачи служат навоз, фекалии, почва и уличная пыль, содержащие споры, а также зараженные ими одежда, обувь, ветки деревьев, корнеплоды, фрукты и т. п.

Столбняк распространен повсеместно, встречаясь спорадически. Восприимчивость людей к инфекции всеобщая, перенесенное заболевание не оставляет иммунитета, болеют чаще всего сельские жители, особенно дети до 14 лет и в летне-осенний период.

Инкубационный период: 4-21 сут., но не более 1 мес.

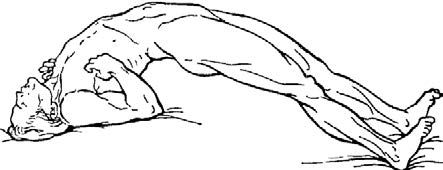

Клинические проявления: предвестниками заболевания считаются тянущие боли вокруг раны, напряжение и подергивание мышц. Затем появляются напряжение и судороги жевательной (тризм) и мимической (сардоническая улыбка) мускулатуры. Судороги быстро распространяются на мышцы затылка, спины, живота и конечностей, тело больного дугообразно изгибается – развивается опистотонус (рис. 18). Судороги длятся несколько минут, причем могут быть спровоцированы незначительным раздражением (шумом, прикосновением, дуновением ветра, сотрясением пола) и сильно истощают больного. Температура повышается, но сознание сохраняется.

Рис. 18. Опистотонус – состояние при столбняке

От паралича дыхательной мускулатуры может наступить смерть.

Первая помощь: срочная госпитализация больного в реанимационное отделение.

Профилактика:

• активная иммунизация детей вакциной АКДС в соответствии с календарем прививок;

• введение противостолбнячной сыворотки непривитым людям в случае травмы;

• после первичной обработки ран обязательное обращение в травмпункт;

• ношение обуви в сельской местности при работе на огороде и в саду;

• разъяснительная работа среди населения.

4.7. Основы этиологии, патогенеза и профилактики кишечных инфекций

Брюшной тиф

Брюшной тиф – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся циркуляцией возбудителя в крови, интоксикацией организма, поражением тонкого кишечника и лимфоидной ткани печени и селезенки.

Возбудитель: брюшнотифозная палочка, довольно устойчивая во внешней среде: в стоячей воде и выгребных ямах сохраняется до 30 дней, в текущей воде – 5-10 сут, в речном льду может перезимовывать; на овощах и фруктах она живет 5-10 сут., в масле, сыре и мясе – до 3 мес. При нагревании до 50 °C палочка погибает через 1 ч, при 60 °C – через 30 мин, при кипячении исчезает моментально.

Источник инфекции: больной человек или бактерионоситель. Носительство может длиться годами, особенно у лиц, страдающих заболеваниями печени и желчного пузыря. Возбудитель выделяется с фекалиями и мочой во время болезни, а у 10 % переболевших в течение последующих 3 мес, причем у 3–5 % из числа последних отмечается пожизненное носительство.

Механизм передачи: фекально-оральный. Факторами передачи служат вода, пищевые продукты, загрязненные руки и предметы бытовой обстановки, переносчиками могут быть и мухи. Наиболее важный фактор – вода открытых водоемов и колодцев, используемая для питья и бытовых нужд, загрязненная неочищенными сточными хозяйственно-фекальными водами. Из продуктов самым опасным считается молоко, а также холодные закуски, в том числе заливные блюда, кремы, мороженое, салаты из овощей.

Заболевание встречается повсеместно, восприимчивость людей к брюшнотифозному возбудителю очень высока. Заболевание оставляет стойкий иммунитет.

Инкубационный период: от 6–8 до 25 сут.

Клинические проявления: постепенное начало – в течение недели появляются слабость, утомляемость, умеренная головная боль, адинамия. Затем температура достигает максимума, головная боль усиливается, снижается или утрачивается аппетит, нарушается сон (сонливость днем, бессонница ночью), характерна заторможенность больных. К началу 2-й недели у заболевших возможно наступление помрачнения сознания и бред, лицо становится бледным, кожа сухая и горячая, на передне-боковой поверхности грудной клетки и живота появляется мелкая (в виде красных пятнышек с четкими границами) сыпь, которая держится до 5 сут.

Нередко отмечается брадикардия и снижение АД. Наблюдаются характерные проявления со стороны органов пищеварения:

• сухость и утолщение языка, который обложен серовато-бурым налетом, вздутие живота ("как подушка");

• жидкий стул, напоминающий гороховый суп, постепенно сменяется запорами.

Осложнения: прободные язвы кишечника с развитием перитонита, кишечное кровотечение.

Противоэпидемические мероприятия: выявление больных брюшным тифом из числа лиц с лихорадкой, их изоляция и обязательная госпитализация; разобщение и удаление лиц, соприкасавшихся с больным, из детских учреждений и предприятий, связанных с обеспечением населения продуктами питания и водой; текущая и заключительная дезинфекция в очаге заболевания.

Профилактика:

• благоустройство источников водоснабжения;

• регулярная очистка населенных мест от мусора и нечистот;

• повышение санитарной культуры населения.