По Платону человеческое познание подобно тому, что видят узники, сидящие в пещере спиной к стене. Тени, пробегающие перед ними, – это жалкие проекции людей и вещей, участь большинства людей, придерживающихся установившегося житейского опыта, – пещерное знание теней. Подлинным знанием могут обладать лишь те, кто сумел преодолеть воздействие чувственных вещей, избавить душу от телесного гнета и воспарить в мир вечных идей. По учению Платона такой подход по силам только мудрецам-философам, овладевшим диалектической наукой, которая оперирует чистым, свободным от образности мышлением, постигает истину на пути сопоставления понятий и утверждений, на пути их анализа и синтеза.

Платон видит задачу философии в том, чтобы направлять духовную деятельность человека на абсолютные ценности, на запредельное идеальное бытие. Философия должна стремиться с помощью диалектического метода ставить вопросы и отвечать на них, анализировать и сопоставлять понятия, выделять самое существенное, наиболее общее во всем, что существует, самое важное в человеческой жизни и для человеческой жизни.

Философия, согласно Платону, является совершеннейшей из наук, поскольку предмет ее (идеи) совершенен, а диалектический метод, который она использует, независим от каких бы то ни было поверхностных впечатлений, догм и необоснованных предположений.

Теория Платона о познании как о припоминании послужила исходным пунктом идеалистического априоризма – учения, согласно которому нашему уму присущи врожденные формы и знания, не зависящие от опыта.

Космология Платона. Платон развил учение о творении космоса божеством. Творца мира Платон называет божественным Демиургом. Понятие Демиурга у греков, правда, употреблялось в разном значении (ремесленник, скульптор, врач, прорицатель), в том числе и в смысле мирового зодчего. Демиург, бесконечно добрый, создает мир с тем, чтобы добро из мира идей перешло и в чувственно воспринимаемый мир. Для этого он создает мировую душу, с помощью которой формирует четыре стихии: землю, воду, воздух и огонь. Из их смешения образуется телесная природа. Получается мир, имеющий душу, и поэтому живой. Таким образом, порядок и разумность мира обусловлены мировой душой.

Кроме мировой души, Платон признавал существование человеческих душ, душ животных и растений. С его точки зрения, душами обладают не только живые существа, но и все способное к самостоятельному движению, в том числе и планеты. Платон был убежден, что небесные тела – это видимые боги, имеющие тело и душу. Вся Вселенная, содержащая источник движения в себе самой, обладает душой. Платон, таким образом, понимает душу очень широко, как источник всякого движения всякой самодеятельности. Разумная же душа человека является лишь одной из разновидностей этого множества душ, правда, наиболее совершенной.

Совершенство мира есть лишь отраженное совершенство мира идей. Бог (Демиург) творил мир с определенной целью – достичь совершенства. Поэтому за образец был принят совершенный мир идей, по образу и подобию которого был сотворен мир вещей, а совершенство первого отобразилось в последнем. Сотворенный мир стал живым, одухотворенным и разумным, все его части находятся в органическом единстве, составляя целостность.

Демиург придает миру совершенную форму – шарообразную, придает ему совершеннейшее движение – круговое, и все сотворенное имеет свою цель: время – чтобы связать мир с вечностью, планеты – чтобы служить мерой времени, растения – чтобы служить пищей животным, а каждый орган животного – чтобы обеспечить его жизнь.

Мир этот был создан из материи, которая существовала вечно. Поэтому начало мира есть скорее не сотворение его, а построение из уже имеющегося материала, в соответствии с имеющимся планом, благодаря активной деятельности бога. Таким образом, мир, по Платону, имеет троякую причину: материю, идею и Божественную волю. Все эти три компонента существовали извечно, но раздельно. Их соединение и привело к построению богом в соответствии с идеей из бесформенной материи мира, который, будучи реальным, не является вечным, а представляет собой нечто среднее между бытием и небытием, совершенством и несовершенством, идеальным образом и грубой материей.

Демиург стремился сотворить мир максимально приближенным к образцу – к идеям. Несовершенство мира – результат позднейших изменений и разрушений. Тут Платон радикально меняет традиционные взгляды. Если для предшествующих философов совершенство было итогом развития, а мировой процесс – движением от хаоса к порядку, то для Платона, напротив, совершенство – начальное состояние мира, а несовершенство – результат последующих изменений.

Таким образом, получается, что не материя, а душа выступает у Платона основой его философии природы. Именно душа мира дает ему регулярное движение и жизнь, определяет его форму и строение. Такое понимание мира диаметрально противоположно демокритовской атомистике, которая понимает мир как бесконечное множество мельчайших, неодушевленных, а следовательно, не имеющих цели и источника движения атомов, связанных между собой лишь в силу необходимости и только внешним образом. Рассмотрение мира "с позиций морали", предлагающее наличие во всяком действии не только причины, но и цели, воспринятое от Сократа, было распространено Платоном на всю природу и обусловило финалистический характер его концепции мира (финализм – это учение, согласно которому развитие мира идет к заранее заданной конечной цели).

Этика и политика Платона. Онтология, гносеология и космология в учении Платона носят подчиненный, вспомогательный характер. Они выступают в качестве методологической и мировоззренческой базы для обоснования главной части его учения – нравственно-этической. Платон считает, что условием нравственных поступков является истинное знание. Этим истинным знанием обладает душа. По учению Платона душа состоит из трех частей: 1) разумной; 2) действующей (волевой); 3) вожделеющей (чувственной). Частям души соответствуют и разные типы добродетели. Если преобладает разумная часть души, то людям свойственна мудрость, которая состоит в истинном знании, т. е. в знании идей, а следовательно, – в понимании, что служит для возможно большего осуществления добра. Кроме того, мудрость – это и принимаемые разумом решения, направленные только к добру. Люди этого типа наиболее близки к правде, справедливости и умеренности во всем, что касается чувственных наслаждений. Их Платон называл философами, мудрецами. При преобладании деятельной части души человек отличается мужеством, отвагой, умением подчинить страсти долгу. Эти качества необходимы прежде всего воину. Чувственная часть души обеспечивает добродетель умеренности и самообладания. Люди с душой этого типа должны заниматься физическим трудом, так как они наиболее близки к телесно-физическому миру. Это крестьяне, ремесленники, обеспечивающие материальную жизнь общества.

Если в своих ранних работах Платон следовал Сократу, отождествляя знание и добродетель, то позже он пришел к выводу, что добродетель зависит не только от разума. Выделение трех компонентов души приводит его к мысли о гармоничном единстве трех составляющих и, следовательно, о том, что каждая составляющая участвует в этой гармонии, а потому знание есть лишь часть добродетели.

Добродетель в совокупности представляет собой единство мудрости как части разумной, мужества как части деятельной, самообладания как части чувственной и, кроме того, справедливости, которая, связывая воедино все три части, обеспечивает их единство, в рамках которого каждая из частей выполняет свою специальную роль. Эта концепция "четырех добродетелей", разработанная Платоном, сохраняла свое влияние на европейскую культуру в течение столетий.

Блага Платон разделяет на две неравноценные группы: идеальные и материальные. Ценность идеальных благ для Платона неизмеримо выше, чем ценность материальных. Вначале он вообще не считал материальные блага обладающими какой бы то ни было ценностью. Под влиянием аскетизма пифагорейцев он проповедовал полное отречение от внешних благ, его идеалом был философ, живущий как бы рядом с вещами, не замечающий их, находящийся над ними. Однако впоследствии Платон приходит к более умеренному взгляду. Так, в своем диалоге "Пир" Платон представляет иерархию благ, где высшие, идеальные блага составляют вершину иерархии и цель стремления, а низшие выступают как менее ценные, но тем не менее необходимые, как ступень и средство достижения вершины. Свое учение о благах Платон связывает с учением о любви, которая выступает движущим импульсом, ведущим человека ступень за ступенью к достижению наивысшего блага, которым является чистое благо – идея блага.

Сама любовь в этом движении развивается и совершенствуется по мере того, как, овладевая предметом одного уровня, устремляется к предмету другого, высшего уровня. Так, вначале любовь выступает как стремление к прекрасной вещи, а ее предметом выступает прекрасное тело; по мере овладения предметом выявляется, что существует прекрасное более высокого рода, чем прекрасное тело. Это прекрасные мысли и поступки, обусловленные деятельностью души, в результате чего предметом любви становится прекрасная душа; далее приходит понимание, что прекрасное тело и прекрасная душа лишь частные случаи прекрасного, что помимо этого есть прекрасное как таковое, присутствие которого делает прекрасным и тело и душу. Это прекрасное является высшим родом прекрасного, потому что и тело и душа прекрасны благодаря ему, а оно прекрасно само по себе и делает прекрасным все, к чему прикасается. Это прекрасное само по себе и есть идея прекрасного, стремление к которому есть высший род любви.

Так, благодаря любви человек достигает вершины блага, идя от цели реальной к цели идеальной, от блага относительного к благу абсолютному, человек благодаря любви выходит за те узкие границы, в которых замкнута его материальная жизнь, а его душа становится посредником между миром вещей и идеальным миром чистых сущностей.

Платоновская этика ориентирована на самосовершенствование личности, на создание совершенного общества – государства. Платон государственное начало ставит выше личного. Для него естественным образом жизни человека является не индивидуальная, а общественная жизнь. Поэтому этика Платона органически сочетается с его концепцией государства.

Согласно Платону целью государства, смыслом его существования является достижение справедливости. Именно для полного развития добродетели справедливости необходимо соединение людей в такое государство, в котором все было бы максимально приспособлено к этой цели. Причем если предшествующие исследователи, софисты например, исходили из данности, т. е. рассматривали вопрос о том, как лучше жить именно в этом, конкретном государстве, Платон в своих "Законах" и "Государстве" создает модель "идеального государства", такого, каким оно должно быть исходя из общей идеи высшего блага. "Государство" Платона мы можем считать первой утопией.

Идеальное государство должно обладать свойствами, присущими высшему роду бытия, т. е. чертами всеобщности и неизменности. Такое государство, раз возникнув, должно оставаться неизменным навеки, ибо оно будет лучшим из возможных государств.

Государство должно преследовать общую цель, требуя безоговорочного подчинения интересов каждого достижению этой общей цели. Каждый человек должен жить и действовать как часть единого организма, находясь на своем месте и выполняя функцию, предписанную ему. Это государство, устремленное к общему благу, должно опираться на знание, ибо чтобы стремиться к благу, надо его знать. Поэтому власть должна принадлежать разуму, а осуществлять ее должны мудрейшие – философы.

Кроме правителей-философов государству нужны также стражи-воины и ремесленники, изготавливающие необходимые предметы. Каждая из этих групп выполняет свою функцию, и жизнь группы организована так, чтобы сделать выполнение этой функции максимально эффективным, каждая группа или сословие имеет свой жизненный принцип, или добродетель. Части общественного организма подобны частям человеческой души, поэтому их жизненными принципами выступают добродетели, присущие аналогичным частям души: добродетель правителей – мудрость, добродетель воинов – мужество, добродетель ремесленников – самообладание или умеренность. Выполнение каждым сословием своей функции обеспечивает четвертую добродетель – справедливость, а стало быть, и гармоничное единство всей системы. Вся же система в целом иерархична, поскольку функции, выполняемые каждым сословием, неравноценны.

Есть еще одна добродетель, которая, по мысли Платона, присуща всем сословиям, – это мера. Ничего сверх меры – принцип, общий для большинства греческих философов. Поэтому идеальное государство носит аскетический характер, т. е. каждое сословие располагает только тем, что необходимо для здоровой жизни в соответствии с природой. Два первых сословия – правители и воины – вообще лишены индивидуальной собственности, для ремесленников собственность сохраняется, но также без излишеств. При этом все сословия располагаются в определенной последовательности по степени близости к совершенству: ремесленники, знающие только вещи; воины, сознающие дух; мудрецы-правители, постигшие идею.

Семья в идеальном государстве отсутствует, и все дети являются общими детьми государства. Принадлежность к сословию определяется не рождением, а врожденными способностями к выполнению той или иной функции. Те же, кто не способен войти в одно из трех сословий, подлежат уничтожению. В государстве Платона индивидуальная и социальная жизнь строго регламентирована, установлен жесткий контроль за мыслями и поступками людей. Так, поэты и художники, которые могут представлять опасность для введенного раз и навсегда порядка, изгоняются из государства. Искусство Платон оценивал весьма низко. Он считал его лишь подражанием материальному миру, т. е. неподлинному бытию. А так как чувственно воспринимаемый мир Платон считал подобием мира идей, то искусство для него было лишь подражанием подражанию. Это презрительное отношение Платона к искусству (соответственно, к художникам и поэтам) логически вытекало из основных принципов его системы объективного идеализма.

Укреплению идеального государства, по Платону, должна служить строгая система воспитания и образования. Платон предложил такую систему образования и воспитания, которая, по его мнению, обеспечила бы достаточную профессиональную и физическую подготовку всех сословий. Каждому сословию должен соответствовать свой уровень образования. Например, совокупность гимнастики, музыки и математики – это обязательный круг образования, достаточный для стражей. Наиболее способные могли кроме этого обучаться диалектике. Но после овладения диалектикой они переходят в другую профессиональную группу – философов-правителей.

Большое значение в своей системе воспитания Платон придавал благочестию, почитанию божеств. Идеальное государство Платона должно всемерно покровительствовать религии, воспитывать в гражданах благочестие, бороться против неверия и безбожия.

Платоновская теория государства не получила широкого распространения. Его две попытки реализовать ее в Сиракузах не увенчались успехом. Лишь некоторые из его политических идей оказались реализованы в церковной организации средневекового католицизма.

Значение концепции идеального государства Платона состоит в том, что она стала неиссякаемым источником и образцом для создания многочисленных утопических проектов преобразования общества, влияние которых на жизнь людей и судьбу народов оказалось огромным.

Платон – основоположник не только античного, но и мирового идеализма. Его влияние на последующую философскую мысль колоссально. Он самым плодотворным образом обогатил понимание предмета и характера философского знания. Тот, кому достанет времени и сил ознакомиться с творчеством Платона, непременно будет вознагражден. Он получит не только радость от погружения в мир подлинно философской мысли, но и возможность ускоренного личностного развития, интеллектуального и духовного самосовершенствования.

Аристотель как систематизатор древнегреческой философии

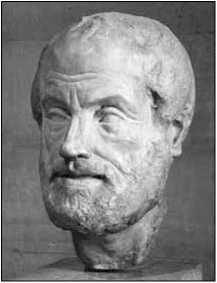

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – величайший из древнегреческих философов. Он родился в Стагире, в семье потомственных врачей.

Аристотель

В семнадцатилетнем возрасте Аристотель приехал в Афины и вступил в платоновскую Академию, где провел почти 20 лет, сначала как ученик, а затем как исследователь и учитель. В 343–342 гг. до н. э. Аристотель был приглашен к македонскому двору в качестве воспитателя сына царя Филиппа II Александра. После восшествия Александра на македонский престол Аристотель вернулся в Афины и, подобно Платону, основал там свою школу, которая по месту своего расположения получила название "Ликей". Эту школу зачастую называют также перипатетической (от греч. peripatetikos – прогуливающийся"), так как Аристотель имел обыкновение излагать своим ученикам проблемы философии, вопросы естественных и гуманитарных наук во время прогулок. Руководил своей школой Аристотель с 335 по 323 гг. до н. э., вплоть до смерти Александра Македонского. Смерть Александра вызвала антимакедонское движение в Греции, и Аристотель, известный как учитель великого монарха, вынужден был покинуть Афины и бежать на о. Эвбея, где у него было поместье. Там он вел интенсивную научную работу, но менее чем через год умер.

Аристотель – мыслитель-энциклопедист, оставивший сочинения почти по всем известным в то время отраслям знания. Среди них можно выделить работы непосредственно по философии, которые объединены в один трактат под общим названием "Метафизика", труды по логике, которые также объединены под одним названием "Органон" (сюда относятся работы "Категория", "Аналитика", "Топика", "О софистических доказательствах"), по естествознанию ("Физика", "О небе", "О душе", "О частях животных", "О происхождении животных"), по этике, эстетике, политике ("Политика", "Никомахова этика", "Эвдемова этика", "Риторика", "Поэтика").

Аристотель не только был лучшим учеником Платона, но и выступал как наиболее серьезный его оппонент. Против философии Платона Аристотель выдвинул ряд аргументированных, не потерявших по сей день своего значения возражений. Все эти возражения можно свести к двум основным тезисам: 1) идеи, которым Платон приписывал самостоятельное существование, есть фикции, представляющие собой гипостазирование понятий и удвоение вещей; 2) эти фикции бесполезны, поскольку Платон не рассматривает их как действительно связанные с вещами и помогающие понять факты реального мира.

Рассмотрим философские взгляды Аристотеля.

Классификация наук. Обобщая опыт предшествующего развития науки, Аристотель пытался построить единую систему наук, включающую все известные в то время отрасли знания.