В основе всей религиозной и духовной философии египтян лежал миф об Осирисе. Именно этот миф отражал представления аграрного мира о ежегодно возрождающейся жизни под лучами весеннего солнца. Миф гласит о том, как Осирис – дух воплотился в человека для создания человечества и умер, как человек, расчлененный своим братом. Части Осириса были разбросаны по всему свету. Исида– жена Осириса собрала его останки и похоронила их под вечной и неусыпной охраной Анубиса. Своей великой любовью и смыслом своего предназначения она вдохнула силы в супруга, воскресив его. Миф об Осирисе и Исиде проникнут духом вечной и все возрождающей любви, милосердия и самопожертвования. Исида наиболее близка египетскому народу как символ уверенности и гарантии возрождения, окончательной победы над злом и смертью. Человек сотрудничал с Осирисом и Исидой для создания жизни на своей земле, опираясь на две животворящие силы – это Нил и Солнце. Углубляясь в изучение египетской религии как основы миросозерцания народа, легче понять и его мироощущение и цели созидания. Этим успешно не только пользовалась правящая верхушка общества, но ее представители сами были включены в этот мир религиозно – философских представлений. Отсюда и такая невероятная целостность всего искусства Древнего Египта.

В период между 2800 и 2400 годами до и. э., т. е. в Древнем царстве власть жрецов и фараонов была безгранично сильна. Стремление оставить за собой эту власть навсегда и даже после жизни явилось причиной создания таких памятников, которые были бы не только погребальным сооружением, но одновременно являлись бы символами власти, как на земле, так и на небе. Фараон уподоблялся богу, и его ждала божественная жизнь после смерти. Так возникла Пирамида. Сначала небольшая, пока фараон жив и только начал строить ее, и все увеличивающаяся по мере взросления и старения фараона и особенно после его смерти. Тот факт, что сначала пирамида была маленькой, говорит о том, что для отправления религиозных обрядов вполне хватало такого небольшого сооружения. Ведь погребальная камера – это совсем маленькое помещение, скрытое от возможного вторжения ложными переходами и комнатами. (Рис. 1.3.). Стремление к увеличению размеров пирамиды и превращение ее в огромное, грандиозное по тому времени сооружение, говорит о том, что у этого сооружения было более великое предназначение. Создатели стремились придать ему художественную выразительность. В это время строится комплекс пирамид в Гизе. (Рис. 1.4.). Гиза находится совсем рядом с современным Каиром. Нужно сказать, что сегодня Каир наступает на пирамиды. Если современное строительство не остановить, то Каир поглотит пирамиды и они лишатся того естественного и завораживающего окружения пустыни, которое создает ощущение полного погружения в мир этих замечательных древних памятников. Комплекс состоит из трех основных пирамид. Самой большой является пирамида Хеопса. Ее высота достигает 147 метров. (Рис. 1.5.). Рядом расположена пирамида Хефрена или Хафра. (Рис. 1.6.). Все названия и имена дошли до нас в транскрипции греков. В частности, много рассказов о Египте оставил греческий философ Геродот, который посещал Египет. И, наконец, самая небольшая пирамида – это пирамида Миккерина или Менкаура. В пирамиде Хеопса использовано 2 млн 300 тыс. квадров. До высоты 60 метров от уровня земли монолитные камни, высеченные из цельной породы, достигали веса 50–60 т. Квадры, которые укладывались выше, имели вес до 2,5 тонн. Египетская пирамида, очевидно, является самым монументальным сооружением за всю историю человечества. Сущность монументальности кроется в том, что формы должны быть предельно просты, они должны воздействовать сразу без тонкого и тщательного рассмотрения деталей. Такие формы захватывают с первого взгляда и тем сильнее, чем больше размеры сооружения. Монументальность стала художественным принципом в столь раннее время. Постройки Древнего царства говорят о монументальном чувстве уже развитого в художественном отношении времени.

Важное место в строительном искусстве египтян занимал сфинкс. Эта огромная скульптура льва с человеческим лицом, которая являлась неотъемлемой частью строительства пирамид и храмовых комплексов, поражала своими размерами, философской величавостью и незыблемостью всего образа. Все в нем говорило о той огромной власти фараона, на которой держался установленный в государстве порядок, о полной непоколебимости религиозных и государственных установлений. Самый большой сфинкс, дошедший до наших дней, – это сфинкс комплекса в Гизе. (Рис. 1.7.). Так же, как и пирамиды, скульптура сфинкса является олицетворением вечности и его художественная выразительность настолько же сильна, как и у пирамид.

Следующий исторический период египетской цивилизации – это период Среднего царства.

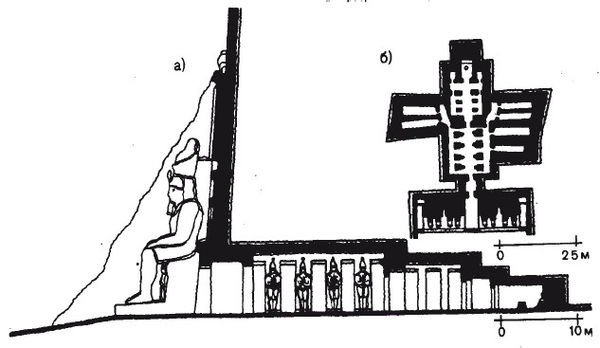

Это время отмечено возникновением храма как объекта религиозного культа. Вначале преобладают скальные храмы. Скальные храмы вырубались в толще горной породы. С выделением для нужд культа жертвенного места появляется сначала площадка, а затем помещение. Предпосылками возникновения скальных храмов являлось также отсутствие конструктивных возможностей перекрытия больших пролетов. Проникновение в толщу породы, создание внутри очень узких проходов и небольших помещений было вполне доступно с точки зрения обеспечения конструктивной прочности. (Рис. 1.8.). На рисунке представлен более поздний скальный храм в Абу Симбеле, который относится к XIV–XIII векам до и. э. Однако принципы строительства оставались прежними, и на примере этого сооружения можно рассмотреть основные черты подобных, но более ранних построек. Наиболее интересные сооружения периода Среднего царства – это храмы Долины царей, в частности, комплекс храмов Аменмхета III, дополненный храмами, посвященными царице Хатшепсут, в Дейр – эль – Бахри (Рис. 1.9.), а также, как уже упоминалось, храм Абу-Симбел. Фрагменты этого храма были перенесены Юнеско при создании Асуанской плотины на высокий берег, чтобы спасти его от затопления (Рис. 1.10.) Особое внимание обращают на себя входы в скальные храмы. Помимо скульптурных групп, как в Абу-Симбеле, вход часто оформлялся, особенно на ранних стадиях, стоечно-балочной конструкцией, т. е. балкой, уложенной на стойки, чем и отмечался проход в храм. Так возникают первые признаки будущей ордерной системы. Свое развитие в Египте она получит позже при сооружении отдельно стоящих храмов.

1.8 Скальный храм Рамзеса II в Абу-Симбеле. XIV–XIII вв. до н. э.: а) разрез по оси храма, б) план

Период наступившего во второй половине 2 тысячелетия до н. э Среднего царства отмечен падением техники строительства пирамид. Новое царство не знает их вообще. Центр тяжести строительства приходится на отдельно стоящий храм.

Меняется политическая и религиозная ситуация. В царствование вступает в 1372 г. до н. э. фараон Эхнатон. Ему предстоит править 18 лет до 1354 г. Однако за этот короткий срок ему удастся осуществить целый переворот в религии, иначе говоря, в мировоззрении египтян. К этому времени чистота мифа об Осирисе и Исиде утрачивается. Использование его только как инструмента власти в руках касты наиболее просвещенных жрецов, отстранило массы народа от его сущности, оставив только формальное отношение. Эхнатон изменяет, трансформирует религиозные основы веры в единого и абсолютного бога, очевидные и ясные для всех. Он прилагает огромные усилия для осуществления доступа к богу каждого без посредничества жрецов. В этой борьбе необходимо было отменить бесконечное множество божеств, и Эхнатон прежде всего заменяет имя Амона на новое имя абсолютного бога Ра-Атона. В основу жизни ложится новый постулат: "Ты создал каждого человека равным брату его". Религиозный обряд совершался в лучах солнца при скоплении большого количества народа, всех желающих, открыто и на множестве алтарей. Фараон, уподобленный богу, получил имя, отождествляющее его с богом солнца, – Эхнатон. Однако образ нового бога в образе фараона Эхнатона и его семьи просуществовал только во время его жизни. После смерти фараона прежняя каста жрецов вновь приходит к власти, фараона – еретика проклянут и забудут несмотря на энтузиазм и фанатизм народа и друзей. Храмы Атона будут разрушены, а город Ахетатон, столица государства при Эхнатоне, будет заброшен и засыпан песками пустыни.

Искусство принимает прежние традиционные формы. Однако след этого короткого опыта можно будет найти позже в различных религиях мира, от греческой до иудейской.

Фараон Эхнатон поменял религиозные традиции и ввел единобожие с богом солнца Атоном. Позже с фараоном Тутанхомоном все вернется к прежним представлениям и канонам. Однако религиозная нестабильность и ослабление власти фараона послужили серьезной предпосылкой для вложений сил и средств в храмовое строительство. Наиболее яркими храмовыми постройками Нового царства были храмы в Луксоре и Карнаке. Храм в Луксоре дает представление о традиционном планировочном решении храмовых построек – храмовый двор, обнесенный колоннами, где собирались люди, затем большой гипостильный зал, в который разрешалось входить только верховной знати и жрецам, и далее святилище, куда входили уже только жрецы (Рис. 1.11). Тонкая расчлененность порталов и других элементов храмовых сооружений еще Древнего царства сменяется активной выразительностью построек Нового царства. Фасад храма воспринимается как единое целое (Рис. 1.12). Он резко ограничен по внешнему контуру. И воздействует он только как плоскость. Границу сверху создает сильно выступающий карниз. В последующие эпохи с развитым чувством декорации, например, в эпоху барокко, архитекторы будут стараться этот переход к воздушному небесному пространству смягчить с помощью размещения на карнизах декоративных элементов в виде скульптуры или ваз, и самое главное, придавая порталу большую высоту по сравнению с другими частями здания.

В египетском храме портал входа наоборот понижается, чтобы восприятие пилонов как единой стены осталось максимально целостным, т. к. портал читается только на близком расстоянии. Однако наклонные образующие двух антов (пилонов) удерживают общее композиционное решение фасада (Рис. 1.12).

Рельеф, которым покрыты все стены и стволы колонн, подчинен той же цели сохранению плоскости. Рельеф монотонно развивается по поверхности стены или колонны, он представляет собой размещенные один над другим ряды движущихся объектов. Ряды разделены один от другого только тонкой линией. На всех рельефах присутствует исключительно передний план, второй план не изображается (Рис. 1.13).

В решении внутреннего пространства залов храмов главенствует впечатление от центрального прохода с огромной дверью. Она здесь играет самую активную роль (Рис. 1.14). Дверь окружена колоссальными колоннами, очень часто поставленными в пространстве зала (Рис. 1.15). Определяющим в этом решении была невозможность конструктивно обеспечить значительный пролет между колоннами. Однако вынужденное конструктивное решение позволило создать необыкновенно сильный эффект концентрации внимания на огромной двери. Ведь там за этой дверью находилось святая святых – красная ладья бога Амона. В определенный час, когда лучи заходящего солнца попадали в центральный проход храма, выносилась красная ладья Амона, украшенная пурпуром и золотом. Она символизировала путешествие Амона в потусторонний мир. Впечатление от этого красочного представления было чрезвычайно внушительным. Этому моменту с его воздействием на верующих подчинено все в архитектуре храма.

Однако этот период египетской культуры отмечен симптомами некоторого упадка стилевой целостности искусств. Колонна храма теряет признаки ее естественного предназначения в стоечно-балочной системе, где она должна нести тяжесть балочного перекрытия. И если в первых ордерных системах пружинящая образующая колонны и поверхность ее, расчлененная на отдельные доли, отражали именно это предназначение стойки, то в поздних храмах колонна превращена в огромный столб, испещренный барельефами с прямолинейной гранью (Рис. 1.16).

Если обратиться к способу изображения фигуры человека в рельефах и росписях, то прослеживается единый принцип. Еще в Древнем царстве фигура на плоскости расчленялась с помощью изображения головы в профиль, туловища, напротив, в анфас и, снова – ноги в профиль. Конечно, это способствовало более глубокому восприятию. Однако одновременно это определялось и неумением изображать предмет в пространстве (Рис. 1.17.). Искусство в период Нового царства отказывается от иератической скованности образов. Лица начинают выражать чувства радости или крайнего гнева. (Рис. 1.18) Однако позы, в которых изображаются люди или боги, остаются строго традиционными. Этого требовали религиозные правила (Рис. 1.19). Капитель колонны чаще превращается в закрытый цветок лотоса, а колонна заменяется скульптурой.

Трансформация форм одежды, которую носили египтяне, подчинена тем же последовательным изменениям, продиктованными климатом, религиозными представлениями и прогрессу в области швейного дела. Если в эпоху Древнего царства костюм предельно прост и соответствует исключительно требованиям жаркого климата (Рис. 1.20), то к эпохе Нового царства в костюме появляется множество новых и ярких по своей выразительности деталей (Рис. 1.21). Если костюм начального периода египетской цивилизации подчеркивает естественную структуру человеческого телосложения, то Новое царство одевает человека в одежду, которая полностью драпирует фигуру. Тем самым костюм теряет естественную тектоничность строения. Одновременно с этим в костюме на протяжении трех тысячелетий сохраняются некоторые детали, которые говорят о традиционности устройства общества и его взглядов, например, воротник с подвесками или треугольник поверх передника, который в Новом царстве превратился в характерное украшение на поясе, заменяющее простой полотняный треугольник (Рис. 1.22).

Выработанная веками, несмотря на внутренние изменения, целостность стиля египетского искусства остается незыблемой. Эта особенность искусства древних поражает даже искушенных греков и римлян. Сила воздействия египетского искусства была настолько велика, что и Александр Македонский и Камбиз, который сверг последнего римского императора, не только не разрушали памятники этой культуры, но восприняли условия этого искусства. Остались изображения и Александра и Птолемея в образах фараонов, одетых в традиционные египетские одежды. Великие произведения этой эпохи долго просуществуют в тех традиционных формах, которые создавались еще в эпоху Древнего и Среднего царств. Рядом с ними возникнут новые культурные образования, будут создаваться новые эстетические каноны. Искусство Египта с его целостностью и необычайной силой воздействия не покидает нас даже в современном мире. И несмотря на новейшие строительные технологии, изменившийся взгляд на природу красоты, это полное внутренней силы искусство не может никого оставить равнодушным.

Глава 2

Искусство античной Греции от архаической эпохи до эллинизма

Миф и история древней Греции

История древней Греции, как и Античного мира, берет начало с XII–VIII в.в. до н. э. и заканчивается с эпохой падения Римской империи и ее делением на Западную и Восточную в IV–V в.в. и. э. Греция была мирно колонизована Римом и существовала параллельно, являясь с одной стороны поставщиком культуры и науки, а с другой – номинальным государством в составе Римской империи. В конце концов, территория Греции стала основой территории Восточной Римской империи – Византии (Рис. 2.1).

Местное этническое население полностью заместилось к VII в. до н. э. завоевавшими эти места дорянами. Они то и заложили первые камни в развитие эллинской цивилизации на территории Балканского п-ова.

Культура Греции зижделась во многом на языческих религиозных представлениях. Греки любили, почитали и боялись своих богов. Это во многом определяло стиль поведения людей, их стремление к прекрасному и по-своему чистому. Греческие боги наделены человеческими чертами, причем самыми прекрасными – это отражено в многочисленной скульптуре, дошедшей до наших дней. Олимпийский пантеон греческих богов включал 12 персонажей: Зевс, его жена Гера – охранительница законного брака, Афина – богиня мудрости, Посейдон – бог моря, Аполлон (или Феб) – бог света, музыки и прорицаний, Артемида-богиня лунного света и охоты, Деметра-богиня земледелия, Афродита – богиня любви и красоты, Гермес – бог торговли, переносящий мертвые души, Арес – бог войны, Гефест – бог огня и покровитель ремесленников, Гестия – охранительница семейного покоя. (Рис. 2.2–2.14).

Понятие в мифологии полубог – получеловек, т. е., рожденный от богов и земных женщин приближало простого смертного к самой заветной мечте – возможности прикоснуться к божественному началу. Герои становились предметом недосягаемой мечты и гордости народа. Геракл – сын Зевса и Алкмены, Персей – сын Зевса и Данаи, Беллерофонт – сын Посейдона и Эвриномы, Одиссей – сын Лаэрта и Антиклеи и др. (Рис. 2.15, 2.18, Герои. Рис. 2.19. Таблица пантеона греческих богов).

Изучая культуру античной эпохи, невозможно отмахнуться от мифа как от никчемной детской сказки древних народов. Миф отражал всю многогранность жизни людей в ту далекую эпоху, уходящую вглубь тысячелетий. Мифы рассказывали о религиозных воззрениях людей, отражали их суеверия и желания победить в борьбе с силами природы, которые были для них необъяснимы. Мифы повествуют о том, что люди жили на территории Греции очень давно, многие века. Из мифов мы узнаем, что эллины стремились познавать окружающий их мир, предпринимали очень длительные и дальние путешествия. Всем известно повествование о поисках Золотого руна в далекой Колхиде, т. е. на территории современной Грузии. Мифы о Микенах и Трое дали основания археологам для раскопок, с помощью которых эти города были открыты и превратились для потомков в источник бесконечных знаний о жизни и культуре эллинов.