В ранних формах государственного устройства проблема изъятия ресурсов решалась игрой с нулевой суммой, то есть принудительным изъятием ресурсов у противника. Правитель мог разграбить земли другого правителя и на короткое время получить ресурсы. Однако увеличение масштабов войны и обеспечение международной стабильности требовали налаживания механизма перманентного пополнения ресурсов и казны, чего обычным изъятием уже было невозможно достичь. Разовое разграбление города не давало возможности в дальнейшем, в течение долгого времени, изымать у него ресурсы. Это постепенно вынуждало правителей предпочитать разграблению городов договорные отношения, результатом чего становились те или иные виды услуг, которые такие правители могли оказывать городам. Чаще всего это была военная защита или протекторат и обеспечение городов продовольствием, произведенным, как правило, за их пределами (сельскохозяйственные угодья в меньшей степени находились под контролем городов, но в большей – под контролем лендлордов).

Как все эти изменения воплощались в развитии систем коммуникаций? В первую очередь следует отметить, что необходимость договариваться и обеспечивать порядок на территориях, которые являлись поставщиками ресурсов для наращивания военной мощи, вынуждала правителей делать ставку на развитие инфраструктуры и усложнение администрирования. Это, в свою очередь, способствовало развитию светского образования, росту уровня грамотности и спроса на книги и печатные издания. Администрации все меньше нуждались в военном управлении "огнем и мечом" и все в большей степени делали ставку на учет, налогообложение, развитие постоянных институтов и процедур. Светское образование и, соответственно, книжная культура глубоко проникли в государственный аппарат, городские магистраты и другие учреждения. Книга постепенно становится неотъемлемой частью культуры образованных людей в эпоху Просвещения. Инфраструктурные усовершенствования территории государства производятся на заре эпохи Просвещения и продиктованы тем же стремлением развивать торговлю, обеспечивать перемещение благ и ресурсов (в том числе людских), объединять территории.

В XVII в., таким образом, рождаются государственные администрации дорожных сетей, а затем, уже в период Французской революции, в этой логике развиваются системы телеграфной и иной связи. Как отмечает Флиши, успех оптического телеграфа Клода Шаппа во времена Исполнительной Директории и раннего консульства связан в первую очередь с тем, что молодая революционная республика переходит к новой системе централизованного управления, новому территориальному делению, единой системе мер и весов и т. д. В этом смысле телеграф выполнял функции объединения территорий (см. подробнее гл. 5).

Второе принципиальное изменение связано с тем, что отныне порядок на территориях, на которых обладал властью тот или иной правитель, поддерживался не только на основе методов прямого насилия и принуждения, когда излишки и ресурсы изымались силой, но и на основе конвенций, или договоренностей (в том числе неформальных), между правителем и его подданными. Это требовало поддержания методами массовой коммуникации той или иной формы легитимности власти на данной территории. Основой такой легитимности становилось национальное государство, то есть формирование на территории определенной единой культурной идентичности, общности, которая держалась не только и не столько на прямом принуждении, сколько на общем языке и ощущении принадлежности к этой культуре. Мы уже говорили о том, насколько важным для формирования такого государства было сначала распространение книг на национальных языках на его территории, а позднее формирование единого культурного пространства с помощью массовых коммуникаций (печатные СМИ, а в XX в. – телевидение). Таким образом, массовая коммуникация развивается в том числе как средство поддержания согласия на таких территориях. И именно с развитием национальных государств мы наблюдаем резкий рост периодической печати – газет и журналов.

Национальные государства по-другому легитимизируют военную службу. До их возникновения армии, как уже говорилось, состояли из наемников, что единственным способом поддержания связей между правителем и его войсками делало денежные средства и иные материальные ресурсы. С появлением национальных государств такая связь становится символической, а следовательно, опосредованной средствами коммуникации. Граждане исполняют воинскую повинность ради защиты коллективного блага и своей, принадлежащей им культуры и идентичности. Однако для того, чтобы осуществлять военную мобилизацию, государство должно быть готово применять аппарат легитимного насилия, а следовательно, объяснять населению цели мобилизации, необходимость борьбы с общим врагом (как вне страны, так и внутри нее). Вместе с тем необходимо идеологически поддерживать настроения внутри войск, которые уже мобилизованы и не должны терять боевой дух. Строго говоря, в этом смысле история военной пропаганды ведет свое начало от национальных армий, для солдат которых защита страны, ее территории или национальных интересов – это не просто (и не только) работа по найму, но и гражданский долг. Армии и государства постепенно выстраивают сложнейший механизм коммуникации с собственными войсками, с местным населением, а также с противоборствующими войсками, что требует постановки и решения отдельных задач, а также ресурсов в войсках. Помимо этого, общенациональная периодическая пресса, которая складывается в XVIII в., становится важным инструментом дипломатии "снаружи" и "внутри", посылая сигналы как другим правительствам, так и собственному населению о готовности вести войну. Таким образом, война навсегда (мы и в XX, и в XXI в. все чаще слышим термин "информационная война") приобретает свое коммуникативное измерение.

Обратим внимание на то, что, рассматривая роль коммуникации в формировании принудительной власти, мы отмечаем два противоположных взгляда. Первый предполагает, что массмедиа есть конструкт (в первую очередь – дискурсивный), при помощи которого государство намеренно формирует определенные общественные настроения, а через них стимулирует военную мобилизацию, поднимает боевой дух и, таким образом, добивается решения военных задач. В этой парадигме у медиа абсолютно сервисная функция. Второй взгляд предполагает, что массмедиа сами по себе формируют национальную культуру, национальную идентичность, осуществляют коммуникацию между правителем и подданными, что, в свою очередь, приводит к натуральному (естественному) формированию идентичности. В этой модели медиа выступают как естественный публичный механизм, необходимый для достижения диалога и связей между различными агентами в условиях контрактных отношений (даже если речь идет об общественном договоре).

Глава 3

Основные формы коммуникации и их развитие

§ 1. Основные формы коммуникации

Исторически основными способами коммуникации были:

• жест;

• речь;

• изображение;

• письменность;

• музыка.

Сразу оговоримся, что весьма специфический статус в этом перечне имеет музыка: не все теоретики включают ее в состав форм коммуникации. Дело в том, что музыка на протяжении истории постепенно утратила свой статус коммуникации (то есть передачи значений) и превратилась в эстетически воспринимаемый объект из сферы искусств. Лишь некоторые виды музыки сохранили свою коммуникативную функцию (различного рода гимны и другие ритуальные музыкальные произведения), но большая часть музыки социального назначения стала чистым объектом эстетического наслаждения (мы слушаем музыку в основном потому, что эстетически воспринимаем ее – она нам просто нравится, а не потому, что она передает какую-то информацию). Человечество также предпринимало попытки при помощи свиста и различных музыкальных фраз – или отдельных звуков некоторых музыкальных инструментов – кодировать те или иные смыслы, однако нам до сих пор мало известно о сонорных или музыкальных системах значений, подобных языку.

В вышеприведенном перечне способы коммуникации представлены в порядке их появления в историческом развитии. После письменности новые формы коммуникации фактически перестают возникать, и дальнейшее совершенствование коммуникативной эффективности происходит через развитие носителей коммуникации, способностей сохранять те или иные формы коммуникации и т. д.

Наиболее старой формой является жест, который появляется не менее 100 тыс. лет назад, то есть до периода, к которому относят возникновение речи. По крайней мере больше чем за 2 млн лет до н. э. люди изобрели и начали применять те или иные способы производства орудий труда, различных инструментов и развили кое-какие виды коллективной деятельности, которая была невозможна без социализации. Следовательно, социализация человека начинается задолго до появления речи как способа коммуникации. Социальные действия людей, таким образом, координировались при помощи самого раннего вида коммуникации – жестов. Древние люди пользовались жестом задолго до того, как научились разговаривать (то есть обрели физиологическую способность к устной речи). Жест, в некоторых случаях сопровождавшийся специфическими звуками, применялся на охоте, в коллективных действиях и, как правило, описывал ситуации "здесь и сейчас". Иначе говоря, жест был коммуникацией, наиболее близкой к коммуникации животных, которая конкретна и относится только к настоящему времени. Однако главным отличием жеста от коммуникации в животном мире была способность человека усваивать значения жестов в процессе социализации. Таким образом, жест является социально наследованным средством коммуникации, и он усваивался в процессе социального действия и существования в мире людей. Жесты стали первой формой коммуникации, которая использовалась людьми как конвенциональные знаки (грубо говоря, знаки, о значении которых люди условились между собой).

Речь возникает в доисторический период и является конвергентным видом коммуникации, так как заключает в себе не только собственно само сообщение (смысл сообщения), но и способы его произнесения (интонирование), сопровождается жестом (а иногда и иными движениями произносящего в пространстве). Речь – это всегда не только то, что произнесено, но и в значительной степени то, как и в каких условиях произнесено. Она является также "натуральным языком", так как при помощи речи производится наш мыслительный процесс – "про себя", – и он ничем не опосредован, в том числе письменной компетенцией, которая приобретается в результате специального освоения (изучения) грамоты. Речь мы познаем самостоятельно, в значительной степени на подсознательном уровне, в процессе собственной социализации в той или иной лингвистической среде, в детском возрасте. И с этих пор какой-то язык становится нашим родным языком. Речь, таким образом, индивидуальна и хранит отдельный язык в отличие от письменности, которая привязывается к звучанию транскрибируемых звуков речи. Следовательно, речь первична, она дает основу письменности и является главным носителем языка. Кроме того, есть языки, которые существуют только в устном виде и не транскрибируются ни одним из известных видов письменности.

Изображение как вид коммуникации возникло 30–50 тыс. лет назад. Однако самые ранние из обнаруженных примитивных изображений геометрических фигур находятся в пещерах Бломбос в Южной Африке, и их возраст равен примерно 77 тыс. лет. Изображение – это первый вид коммуникации, предполагающий фиксацию значения, то есть способность создавать сообщения, потребление которых отделено во времени (а позднее и в пространстве) от их продуцирования. Визуальная форма коммуникации тем не менее является самой универсальной, так как задействует органы зрения. А следовательно, у визуальной коммуникации больше возможностей по передаче универсальных смыслов, не привязанных к языку. Это утверждение верно лишь отчасти. По крайней мере, культурологические теории опровергают этот тезис, настаивая на том, что восприятие изображений и способность к их интерпретации тесно привязаны к типу культуры, национальным особенностям и прочим культурным особенностям.

Наконец, четвертый вид коммуникации – это письменность. Первоначально письменность была абсолютно самостоятельной семиотикой, так как транскрибировала не речь, а реальный мир при помощи пиктограмм. Ранняя письменность (пиктографическая, самая ранняя, появление которой относят к VI тысячелетию до н. э.) фиксировала реальность подобно изображению и была, скорее, следствием развития изображения как вида коммуникации. Однако более совершенные виды письменности, которые транскрибировали язык (сначала морфемы, а позднее звуки в речи), стали носителями речи.

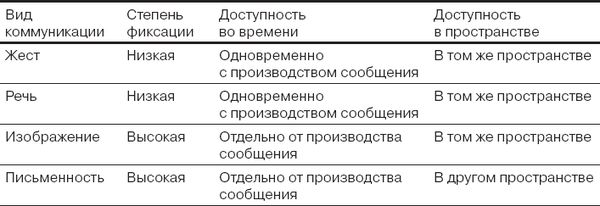

Представим эволюцию видов коммуникации, описанную на основе основных характеристик коммуникации: степень фиксации, доступность во времени и в пространстве (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1

Характеристики исторически сложившихся видов коммуникации

Как видно из таблицы 3.1, и жест, и речь в их чистом виде (то есть не опосредованные аудио– или видеозаписью) предполагали низкую степень фиксации, и, как следствие, они передавали сообщения одновременно с их производством и в том же пространстве. Чтобы получить сообщение, продуцированное посредством речевой коммуникации, необходимо находиться в том же пространстве и в то же время, где и когда сообщение производится. То же самое можно сказать о жесте как о форме коммуникации.

Первые формы изображения (наскальные рисунки) обладали высокой степенью фиксации, следовательно, позволяли сохранять надолго те или иные сообщения, однако из-за того, что носителями таких изображений были стены гротов, пещер и скалы, то получать такие сообщения можно было только в тех же пространствах, где они были созданы. Однако фиксация позволяла обеспечить их временное дистанцирование от процесса их создания. Как писал Гарольд Иннис, в государствах, в которых носители были более "перманентными" (то есть менее подверженными быстрой порче), преобладала устная культура, они держались на иерархии и деспотизме. Письменность, которая изначально развивалась при помощи транспортабельных носителей, таких как глиняные таблички, гипсовые пластины, папирус, а позднее пергамент, позволяла полностью отделить процесс получения сообщений от их создания во времени и в пространстве. Государства, где преобладали такие носители письма, были более распределенными территориально, с преобладающей письменной культурой, демократическими традициями и централизованными.

§ 2. Биологические и социальные семиотики, их отличие

Для понимания континуума различных видов коммуникации и их развития мы воспользуемся подходом, предложенным лингвистическими науками, и обратимся к понятию "знаковая система", или "семиотика". По сути, любая деятельность, сопряженная с коммуникацией и обменом информацией, опосредована при помощи знаков. Эти знаки составляются в знаковые системы, или семиотики. Каждая из семиотик, по мнению российского лингвиста Н. Б. Мечковской, представляет собой "модель соответствующего фрагмента мира", то есть знаковые системы моделируют те или иные фрагменты мира в сознании индивидов.

Н. Б. Мечковская производит также соответствующую классификацию семиотических систем. Она выделяет три типа семиотических систем, знаки в которых производятся подсознательно или рефлекторно и не зависят от тех, кто их продуцирует: микрокоммуникация, макрокоммуникация и биокоммуникация. На микроуровне коммуникация структурирует все живые организмы на земле через запись информации в ДНК, что является само по себе знаковой системой. На макроуровне сама по себе организация человеческих сообществ имеет коммуникативную природу. Такую коммуникацию еще называют надсознательной. В этом случае речь идет о специфической природе обмена: обмене женщинами, материальными благами и т. д. Наконец, биокоммуникация – это семиотические системы передачи информации в мире животных.

Помимо этих трех семиотических систем, выделяются системы, сложившиеся в результате социального взаимодействия людей. К ним относятся следующие:

• ритуально-мифологическая коммуникация, которая выражается в применении целых комплексов различных знаковых систем – музыкальной, визуальной, связанной с пластикой тела и др., для формирования и поддержания мифологических представлений о сверхъестественных силах;

• паралингвистические (основанные на жестах, мимике и т. д.) средства коммуникации, которые находятся на стыке поведенческой семиотики (подсознательной) и языка (системы социально разделяемых кодов);

• устная речь выросла над системой жестов как надстройка, первоначально при помощи отдельных нечленораздельных звуков сопровождавшая сигнальные телодвижения. Именно такая система коммуникации действовала в примитивном социуме, где люди научились создавать орудия труда, осуществлять коллективную деятельность, охотиться и т. д.;

• художественная коммуникация и языки искусств. Эти семиотические системы возникали и развивались как продолжение ритуально-мифологической коммуникации, используя рефлексии эстетики тех или иных ритуалов. Сюда относятся в первую очередь языки выразительных телодвижений человека (танец), музыка, языки художественного изображения (живопись, графика, архитектура и др.) и вербальное искусство (поэзия, проза, драма);