- По-нашему значит - пять, четыре, три, два, один, - горячо шепчу я.

- По-какому - по-нашему? - Антон подозрительно прищуривает глаза.

- Богданов, не разговаривай с новенькой, - делает замечание учительница. Я понимаю, что сболтнула лишнее и стараюсь выкрутиться.

- Это в школе, где я раньше училась, мы так отметки называли, - поясняю я тихонько. Антон секунду думает, а потом одобрительно кивает головой: "Здорово!"

Вдруг я чувствую, что хочу есть. Удивительное дело! Дома мне об этом всё время напоминает мама: "Ланочка, пора обедать! Лана, сколько можно звать!" А я в ответ: "Позже! И вообще первое не хочу, второе не буду, компот могу выпить". Это ж надо! На столе - первое, второе и третье, а я ничего не ем! Спрашиваю Антона:

- В школе кормят?

Он деловито спрашивает:

- Ты написала, что у тебя нет отца?

- Как это "нет отца"?

У меня внутри холодеет.

- Завтраки дают сиротам, у кого отец погиб на фронте. Разве в вашей школе по-другому?

- В нашей школе по-другому, - отвечаю я машинально и думаю, как трудно писать такие слова: "отец погиб на фронте". А ведь так могло быть с любым папой, значит, и с моим тоже? Сейчас он уезжает в командировку и возвращается с подарками, весёлый, возится со мной и Наташкой. А если война? Нет, нет, не хочу!

- В нашей школе всё по-другому, - говорю я, и тут звонит звонок. Перемена.

Я увидела, как девочки просили друг у друга "куснуть" совсем крошечные завтраки, а Антон разломил что-то в бумаге и протянул два зажатых кулака:

- В какой руке?

Я хотела сказать "в правой", но посмотрела на худого Антона, на его костлявые руки с синими, просвечивающимися сквозь кожу жилками и сказала:

- Да что ты, Антон, я сегодня дома борщ со сметаной ела, и ещё курицу. Наелась, ого!

Он посмотрел на меня странно, хотел что-то спросить, но передумал. Опустил кулаки и отвернулся. Я натянула телогрейку, к которой уже стала привыкать, и вышла во двор.

Мне стало ужасно грустно, захотелось домой. Интересно, что у нас сегодня на обед? Незаметно оказалась за школой. Видно, здесь давно никто не ходил: вокруг свежий снег и никаких следов. А что если попробовать есть снег? Взять и жевать, как будто это что-нибудь другое! Хотя я понимала, что это глупость, рука сама собой потянулась к чистому белому бугорку, и тут…

В стороне от тропинки лежало яблоко. Маленькое яблочко, зелёное, с прозрачной от мороза кожицей, величиной с теннисный шарик, неведомо как попавшее сюда живое яблоко! Может быть, его только что обронили? Я оглянулась вокруг - нет ли рядом хозяина этого съедобного чуда? Но вокруг было пустынно. Тогда я, набрав снега в свои блестящие галоши, добралась до него, подняла, надкусила хрустящий, промороженный бочок, и кисло-сладким соком наполнился рот, таким вкусным, какого я не знала никогда раньше. Через минуту я съела всё, без остатка, с косточками и даже волокнистым жёстким хвостиком, который долго не разжёвывался, но всё равно был яблоком!

Как возле меня оказался Антон, непонятно. Я увидела его, когда он зашагал рядом, словно так и шёл раньше. Мне не хотелось разговаривать, потому что во рту ещё был вкус и запах яблока. Антон заговорил первым:

- Я сегодня утром нашёл в лесу тайник. Люблю бродить по лесу, кажется, что сейчас найдёшь сокровище или вообще что-нибудь таинственное. Шёл, шёл и - провалился.

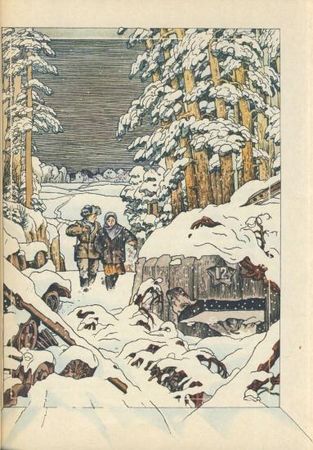

Только сейчас я обратила внимание, что мы довольно далеко ушли от школы.

- Послушай, - сказал Антон, - давай я прямо сейчас покажу тебе тайник?

- А уроки?

- Я по арифметике всё равно задачки не сделал. А ты - новенькая, тебе ничего не будет.

Я кивнула. Мне очень хотелось посмотреть тайник.

Тропинка была извилистой, в один след, а кое-где и вообще по снегу. Антон шёл впереди, и мы не разговаривали. У огромного с тонкими сухими ветками куста Антон взял меня за руку, и ноги плавно поехали вниз. Здесь был крутой спуск - вход в тёмную пещеру.

- Это дот, - пояснил Антон, когда глаза привыкли к полумраку. - Долговременная огневая точка.

В бетонированной комнатке стояли чурбанчики, вроде тех, что получаются из бревна. На них можно сидеть. В узенькое продолговатое окошко-амбразуру на пол падала белесая полоса. Я заглянула в узкую щель - видна тропка, ведущая в военный городок. Но плохо видна, её заслоняют кусты, а летом отсюда вообще ничего не увидишь.

- Наши построили, - авторитетно заявил Антон, - когда с фашистами дрались.

- А может, фашисты! - засомневалась я.

- Фашисты по-другому строят, я знаю. Мы ведь в оккупации год жили.

Антон говорил приглушенно, будто нас могли услышать. Стало жутковато, поэтому я сказала бодро и громко:

- Посмотрели - и ладно. Чего здесь торчать?

- Подожди. Здесь ещё кое-что есть, - кивнул в сторону. Я посмотрела туда. Стенка как стенка. Разве что на ней фотография смеющегося бойца возле танка.

- Отец? - спросила я. Антон был на него похож.

- Да. - Мальчик шагнул к стене, пошарил руками и неожиданно отодвинул темный квадрат, оказавшийся старой потрескавшейся фанерой. В стене была ниша. Там лежали продолговатые предметы, похожие на бутылки.

- Гранаты, - коротко пояснил Антон и спиной загородил находку.

- Надо немедленно сообщить куда следует, - заволновалась я. - Они же могут взорваться!

- Успеется! - беспечно махнул рукой Антон. Он вытащил из портфеля зелёную веточку сосны и стал прикреплять её над фотографией. Скобочка из согнутого гвоздя без шляпки обхватила ветку, и Антон осторожно камнем вколачивал её в стенку. Наконец ему это удалось. Он сел на чурбачок и задумчиво смотрел на фотографию.

- Папа у меня замечательный, - произнёс он негромко. - Он пропал без вести. Но обязательно найдётся. Когда в дом входит почтальон, я не могу на маму смотреть. Она очень ждёт письмо от папы, но боится получить похоронку. Это так страшно: конверт подписан чужим почерком, а в письме слова: "погиб смертью храбрых". "Наш папа пропал без вести", - говорит мама. А я не понимаю - как это? Есть-есть человек и вдруг - пропал. Да ещё без вести? Куда же он мог деться?

- Мог в партизаны уйти, - предположила я.

- В партизаны - мог! - оживился Антон. - Он у нас отчаянный.

Потом Антон обернулся ко мне и сказал:

- Ты на меня напрасно обиделась, когда я хотел с тобой завтраком поделиться. И придумала такое - борщ со сметаной… Люди должны друг к другу хорошо относиться, бережно. Так меня папа учил. Иногда обидеть можно совсем нечаянно, когда об этом и не думаешь. Хочешь, я тебе один случай расскажу? Про сапоги.

- Расскажи, - согласилась я и уселась поудобнее на чурбачок.

Рассказ Антона Богданова про сапоги

Несколько дней назад возвращаюсь из школы домой. Стучу: раз, раз-два. Ключ в кармане, но не люблю я отпирать дверь. Как хорошо, когда дверь в дом тебе открывает мама!

Первое, что меня встречает, - тепло. Оно сразу прямо охватывает лицо, согревает руки, и словно сваливается с тебя сто пудов: не надо растапливать надоевшую "буржуйку"! Это до того хорошо, что я улыбаюсь во весь рот. Просто так. И вижу на столе большой ящик. С него свисают верёвочки с большими бордовыми пуговицами - сургучными печатями. Посылка! От бабушки! Забравшись с ногами на стул, посылку разглядывает блестящими от возбуждения глазами Валюша, сестрёнка моя. Кудряшки разметались, щёки раскраснелись - интересно ей!

Мама радостно произносит:

- Тебя, Антоша, дожидались, всё терпенье у нас кончилось! Ну, теперь посмотрим, что нам бабушка прислала.

Разворачиваем старые газеты. Сушёные грибы (пахнут, с ума можно сойти), тёплая вязаная шапочка для Валюши, широкое цветастое платье, наверно, бабушкино.

- Хорошее, - похвалила мама, - я его на себя перешью, а то совсем обносилась. Смотри, материал прочный, довоенный ещё.

И дала мне пощупать платье. Ничего, вроде не штопаное.

А в самом низу был подарок для меня. Я не сразу понял, что это для меня, но мама заглянула в бабушкино письмо и прочитала: "Посылаю Антону сапоги. Их сделал из седла один знакомый сапожник. А седло мы выменяли на картошку у Дениса Ивановича, а уж он взял его кто знает где. Носи, внучек, на счастье, чтобы ножки не болели!"

Сапоги! Кожаные, толстые, словно железные после разношенных стареньких ботинок, они упирались в ноги сразу, на сгибах, давили в пальцах. Только потом я сообразил, что они мне маловаты. Но сейчас мама и сестрёнка смотрели на меня с восторгом. Валюшка даже палец в рот засунула. И ни за что невозможно было признаться, что они жмут. Да и сапоги не сравнить со стоптанными ботинками!

Я представил себе, как приду завтра в школу в новых сапогах, как громко постучу у входа в класс, отряхивая снег, и скажу так небрежно, между прочим: "Вот что значит кожаные сапоги. Ничуть ноги не замёрзли!"

Я поставил их рядом с кроватью, чтобы утром можно было сразу дотянуться рукой. Какие они гладенькие, как от них приятно пахнет, как прекрасно, что у меня есть бабушка, а у неё знакомый сапожник! Мне даже приснился той ночью незнакомый Денис Иванович, который хотел отобрать сапоги и перешить их обратно в седло! Ужас, что за сон.

Хотя мама показала мне, как правильно накручивать портянки, на которые пошла бывшая Валькина фланелевая пелёнка, они очень быстро слезли со своего места и вовсю давили. Вообще ноги у меня оказались больше, чем представляла себе бабушка. Но все соседи, все прохожие, весь мир смотрел, как я иду в новых сапогах. И снег под сапогами поскрипывал совсем не так, как под сношенными подошвами ботинок.

До звонка было ещё минут пять, хотя обычно я прихожу в последнюю минуту. Постукиваю сапогом об сапог и громко, чтобы всем было слышно, но небрежно, вроде бы просто так, произношу слова, сто раз повторенные про себя:

- Что значит - сапоги! Нисколечко ноги не замёрзли!

Весь класс уставился на мои сапоги из толстого кожаного седла. Дружно шаркнули по полу и задвинулись под парты ноги, пряча дырявые ботинки, бурки, ветхую обувку, кое-где перевязанную для прочности верёвками.

- Хорошие сапоги, - пискнул кто-то и замолчал. И я внезапно почувствовал, до чего же портянки натёрли мне ноги. Глупо было натягивать сапоги, если они малы.

Я подошёл к Серёге (товарищ мой, он сейчас болеет) и сказал:

- Бабушка прислала. У них там нашли целый склад сёдел, вот они и нашили кучу сапог. И мне пару прислали. Только размер не подходит.

- Да чего ты, - откликнулся Серёга, глядя в окно. - Хорошие сапоги. Целые.

Я стоял, как к полу прирос. Никогда не подумал, что может быть стыдно только потому, что у тебя одного на весь класс новые, целые сапоги…

Мы помолчали.

- Антон, может быть, я могу что-нибудь сделать для тебя, - сказала я, и голос у меня дрогнул. Наверно, нельзя было открывать тайну никому, но Антон был настоящим человеком. - Я пришла к вам из другого времени. Не знаю, можно ли, но мы попробуем попасть туда оба. Там ты будешь счастлив, там много лет мир, все носят красивую одежду и обувь, каждый день едят досыта, там светлые большие школы, высокие дома, в каждом доме - кино, нет никаких "буржуек", а в квартирах тепло. И печки газовые: повернул рычажок - огонь горит…

Антон усмехнулся совсем как взрослый.

- Я догадался, что ты откуда-то издалека, но, конечно, не знал, что из такого далека. Спасибо, Лана, но я никуда отсюда не уйду. Это моё время. Здесь у меня мама, пропавший без вести папа, этот дот.

Он вздохнул и добавил:

- Но если ты встретишь где-нибудь моего отца, передай ему, что я постараюсь во всём быть на него похожим - таким же честным и справедливым.

Он поднялся. Мы вышли из дота и крепко пожали друг другу руки.

- Прощай, Лана.

- Может, ещё свидимся, - сказала я, и в горле у меня защипало.

- Может быть, - ответил Антон и широко зашагал в сторону военного городка. Там они жили с мамой и ждали отца.

Я раскрыла ладошку с красной звёздочкой. "Хочу найти отца Антона Богданова", - произнесла я мысленно. В квадрате появилось светлое здание с надписью крупными буквами: "Городской театр…", а от руки на простой доске было написано: "Госпиталь".

В госпитале

Я оказалась возле автобуса среди ребят, торопливо взбиравшихся на ступеньки и усаживавшихся на твёрдые сиденья.

- Заходи скорее, - сказала мне пионервожатая в красном галстуке, - сейчас отправляемся. Нас уже заждались в подшефном госпитале. Ребята, не забудьте песни, стихи, которые мы с вами выучили. И не толпитесь у двери! Все войдём! Воинская часть специально прислала за нами автобус!

Я оказалась в середине рядом с шустрой чернявенькой девочкой.

- Здесь не занято? - спросила я, усаживаясь на чёрное упругое сиденье.

- Ты из второго "В"? - тоже спросила девочка.

- Из второго "А".

- То-то я тебя не знаю. Садись, конечно. Лида заболела, так что я совсем одна.

- Лида - твоя подружка?

- А ты что, не знаешь? - удивилась девочка. - Вся школа знает, что мы подружки, - и без передышки спросила: - Как тебя зовут? А меня Галочка. Будем вместе, ладно?

- Ладно, - ответила я и добавила: - Я ведь тоже совсем одна.

У автобуса была одна дверь и маленькие окошки. До окошек сидя мы не доставали, пришлось встать на колени. Солдат-водитель помогал девочкам забраться в автобус, а мальчишки сами лихо вскакивали на ступеньки, будто проделывали это каждый день.

Впереди села пионервожатая, оглядела полный автобус.

- Все сели?

Автобус хором ответил: - Все-е!

- Тогда поехали!

Мы с Галочкой смотрели в окно. И почему это так кажется: бегут деревья навстречу машине, йотом приостанавливаются сбоку, как бы в окошко заглядывают, и отступают назад…

Ярко светило солнышко, ребята стали репетировать прямо в автобусе, распевая песни во весь голос, автобус катился, подскакивая на ухабах, отчего все мы подпрыгивали на сиденьях и со смехом хватались друг за дружку, чтобы не свалиться.

Наконец приехали. Автобус остановился возле здания, где раньше был городской театр. Теперь тут расположился госпиталь. Водитель - усатый солдат - помогал девочкам выбраться из автобуса, а мальчики выпрыгивали сами и подкатывались на разъезженной дороге.

Когда вышли все, пионервожатая сказала:

- Сейчас мы разобьёмся на группы и вместе с медсёстрами пойдём в палаты, - голос её понизился, - тут есть тяжело раненные, поэтому их не могут собрать всех вместе.

Пионервожатая подняла руку, требуя тишины, и сказала громко:

- Ребята!

Потом сложила руки на груди и неожиданно мягко произнесла:

- Ребята, ещё идет война. Ещё грохочут пушки, рвутся снаряды. Наши советские бойцы сражаются за то, чтобы на земле никогда больше не повторился сорок первый год, чтобы на израненную нашу землю навсегда пришёл мир. Пока ещё трудно. Не хватает хлеба, нет тетрадей, многие семьи живут в землянках. Но Советская Армия выбила фашистов с Украины, и скоро вся наша родная земля станет свободной. Война безжалостна. Она калечит здоровых, сильных, и они становятся беспомощными, они нуждаются не только в лекарствах, но и в добром слове, в человеческом внимании. Наш шефский концерт - не просто концерт. Вы войдёте в палаты и принесёте бойцам воспоминания о семье, о дочке или сыне, вы напомните им о доме, который они защищали, за который отдали свое здоровье. Представьте себе, ребята, что наш концерт - тоже помощь фронту! Если мы сумеем принести в эти палаты хоть маленькую радость, выздоровление пойдёт быстрее. Так говорят врачи. Ну, счастливо!

Мы с Галочкой и мальчик в матросском бушлате, подвязанном тонким ремешком, пошли за строгой медсестрой. У меня от волнения вспотели ладони.

Чувствовалось, что в этом доме был театр. В полутёмном коридоре мы наткнулись на царский трон, заставленный вениками, прошли мимо зелёной пальмы с поникшими бумажными листьями и, проплутав закоулками, неожиданно вышли в большущий зал. Вернее, раньше это был зал, а сейчас его поделили на небольшие квадраты ширмами, завешенными белыми простынями. Получились больничные палаты. Ширмы неплотно смыкались друг с другом, и поэтому из одной палаты было видно, что делается в трёх других. Было непривычно видеть такое множество мужчин, которые в те дни редко встречались на улицах, - шла война, все были на фронте.

Одни молча лежали, другие разговаривали, некоторые курили, но, увидев медсестру, стали поспешно гасить папиросы. Они казались все похожими друг на друга из-за белых одинаковых повязок, перебинтованных рук и ног. Сердце у меня замерло, дыхание перехватило - я увидела совсем невероятное: на дальней кровати лежал человек, похожий на фотографию в доте. Я шагнула к нему, зажав рот, чтобы не закричать.

Отец Антона лежал на спине с закрытыми глазами и тяжело дышал. Воздух входил и выходил со свистом и кашлем. Я судорожно вздохнула, охваченная неодолимым желанием помочь ему дышать, но я стояла и смотрела на него, не в силах оторвать глаз. Неужели мои весёлый, сильный папка, который подбрасывал меня к самому потолку и мы хохотали с ним, а мама сердилась, не по-настоящему, а так, для вида, мой хороший родной папа - неужели он тоже мог бы попасть в госпиталь и вот так тяжело дышать, потому что - война? Не хочу, не надо войны! Медсестра осторожно приподняла раненого, стала уговаривать, заставляя выпить какую-то микстуру:

- Не волнуйся, спокойно, сейчас всё пройдет, сейчас будет легче, потерпи, миленький!

- Иди сюда, дочка, - послышались рядом слова. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась и увидела усатого дядьку, протягивающего мне что-то белое. - Возьми-ка гостинец.

Это был сахар. Один небольшой кусочек белого сахара с прилипшими коричневатыми крошками табака. Гостинец.

Раненые получше усаживались в постелях, некоторые стонали и улыбались одновременно, а кудрявый парень с перебинтованными ногами подмигнул, вроде наш одноклассник, и задиристо крикнул:

- А ну, народ, тишина! Концерт начинается! Шефы, начинается концерт?

Шефы, то есть мы, выстроились в ряд. Галя торжественно, будто на настоящей сцене, объявила:

- Ученики второго "Б" и второго "А" споют песню про огонёк, - и завела звонко:

На позицию девушка

Провожала бойца,

Тёмной ночью простилися

На ступеньках крыльца…

Неожиданно низким голосом подхватил мальчик:

И пока за туманами

Видеть мог паренёк,

На окошке на девичьем

Всё горел огонёк.

Мне представилась наша комната и зелёный пышный куст в горшке на подоконнике, усеянный маленькими красными цветочками.

Мама часто подходила к нему, осторожно поливала… Соседка утверждала, что это старомодный цветок, а мама отвечала ей, что мой дедушка очень любил огонёк. В войну на многих окнах горел этот простой цветок, чтобы воюющим мужчинам было видно издалека - их ждут…

Нам громко хлопали, мы рассказали и спели всё, что знали, а бойцы всё не отпускали своих шефов. И тогда мальчик вышел вперёд и сказал:

- Отгадайте загадку: один на земле лежит, пыхтит, второй стоит, улыбается, а третий в небе колышется.