Отец утверждал, что прямым наследником Пушкина был Лев Николаевич Толстой. В одном интервью он делает, по-моему, открытие: "Метод сопряжения и сцепления, наиболее плодотворно развитый в романе "Война и мир", взят из "Бориса Годунова"", что, на первый взгляд не связанные сюжеты романа, связаны главным – единым содержанием. И я ему абсолютно доверяю, потому что по тщательности изучения литературного материала, наверное, равного отцу нет. Но Бондарчук не из тех, кто только восхищается: "Ах, Пушкин! Ах, Толстой!" – стремится перевести на экран всё от А до Я и не привносит ничего своего. Отец всегда идёт по сложному пути – он в постоянном диалоге с автором. Его отношение к первоисточнику – это не буквализм, это пристрастность!

Горестно признавать, но по большому счёту бондарчуковского "Бориса" постигла та же участь, что и картину Герасимова "Лев Толстой". Я пришла к Мастеру на съёмочную площадку (я ведь у него училась дважды: после актёрской мастерской закончила режиссёрскую). Он подошёл ко мне в длинной толстовской рубахе, грустный:

– Наташка, мой фильм никому не будет нужен.

– Сергей Аполлинариевич, что вы такое говорите? Лев Толстой – и никому не нужен?!

– Вот увидишь…

Эти фильмы вышли в период перелома, когда шла переоценка всего и вся. Но их время наступит, когда мы выстроим систему образования, когда в каждом учебном заведении будет своя видеотека. Фильмы "Борис Годунов" и "Лев Толстой" должны изучать, так же, как произведения гениев русской литературы. Только бы побыстрей наши высокие чиновники от культуры и образования вспомнили – кто мы и откуда.

Перестроечную травлю Сергей Фёдорович предвидел и отразил в "Борисе Годунове". Я смотреть не могу сцену убиения детей, потому что в то время и происходило убиение его самого и даже детей. Пусть я старшая дочь, пусть мама с папой давным-давно развелись, но и по мне ударили жестоко, хотя, конечно, не так жестоко, как по нему. На том Пятом съезде мы сидели рядом с моей однокурсницей Наташей Белохвостиковой и держались за руки: так поддерживали друг друга, потому что это было невыносимо. Громили её мужа Владимира Наумова и моего тогдашнего мужа Николая Бурляева. Буквально уничтожали моего отца. Герасимова не трогали только потому, что он умер, но уже раздавались голоса: "Не подобает ВГИКу носить его имя!" Оскорбляли мастеров. Наумова во время его выступления четыре раза прерывали топаньем и криком. Ведь это были клакеры, у них заранее всё было договорено. И они своего добились. Заговор осуществился. Людей, в нём участвовавших, я знаю, кое-кто из них мне сейчас говорит: "Мы не предполагали, во что это выльется, что мы будем зачинателями ТАКОГО безрассудства. Мы хотели свежего ветра, новой волны".

Да! Отцу досталась та эпоха, в которой честно отражать современность не позволялось никому. Понятно, что бунт был спровоцирован общим враньём. Мы все задыхались в гнилом, безвоздушном пространстве, которое затягивало, как трясина. Это было служение непонятно чему – все критерии культуры были поколеблены. В этом смысле взрыв-то был справедлив, но ударили как раз по истинным художникам. Блок и Цветаева приветствовали революционный порыв своего времени, а потом у Блока сожгли библиотеку, и мы знаем, что претерпела Цветаева. Благими намерениями известно, куда вымощена дорога…

После съезда отец предсказал разрушение Советского Союза и страшное падение культуры. И он оказался пророком. На самый конец его жизни пришёлся разрыв между Россией, Украиной и Белоруссией. Разрыв единого славянского народа. Сергей Бондарчук, украинец по паспорту и русский художник, вынужден был слушать, как "делят" Гоголя: в чём он украинец, в чём – русский. Очень он это переживал.

Он вообще был "переживун", с виду казался таким важным, что не подойдёшь, а внутри – совсем не защищён. Во время травли в какой-то газетёнке его посмели сравнить с дохлым львом, на которого тявкают собаки. Я спросила: как ты чувствуешь себя после этого пасквиля? "Знаешь, я прочёл эту статью в самолёте и хотел выйти в открытый космос".

Теперь всё пошло в обратную сторону. Уход многое сглаживает. И мы опять убеждаемся в непреходящей правоте есенинского: "Лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстоянье". Начинаем думать: это же был титан! его кино – потрясающее искусство! его кино – колоссальный, самоотверженный труд! Когда отец сказал Шолохову, что принимается за экранизацию "Войны и мира", Михаил Александрович воскликнул: "Что ты делаешь, Серёжа?! Эту махину и с пола-то поднять трудно!" По таким драгоценным крупицам мы собираем, выстраиваем его образ. Сколько людей подошло ко мне за последние годы! Уж не говорю о мосфильмовских ветеранах производственного звена, о старых вахтёрах "Мосфильма" – они о Сергее Фёдоровиче – только с любовью; ко мне обращались люди, от кино далёкие, и не только в Москве – в разных городах:

– Помню, как ваш папа гулял по Летнему саду в костюме Пьера!

– Моя мама снималась в "Судьбе человека" – в Тамбове, на вокзале.

– Я участвовал в съёмках "Войны и мира" под Смоленском!

– Я еще девочкой бегала на съёмках пожара в Теряево.

Это неудивительно: Сергей Фёдорович был создателем гигантских массовых сцен, наверное, не меньше четверти населения России снималась в его фильмах. И память о нём для людей драгоценна – ведь они были участниками исторического действа! Он сохранил этих людей в истории. Перечитывая "Войну и мир", я была потрясена: в романе есть солдат по фамилии Бондарчук! Я даже какое-то время о себе в шутку говорила: "Солдат Бондарчук при исполнении!"

Отец считал, что не становится художник художником, если его не волнует история своей страны. Если он не копается хоть в каком-нибудь её уголке, не помнит рода своего, он, скорее всего, воинствующий мещанин, а не творческий человек. Сергей Фёдорович воспринимал историю как "движение человечества во времени". Мне кажется, для понимания истории Отечества он сделал не меньше крупных учёных-историков. Когда он пишет: "Смею надеяться, что по двум фильмам – "Война и мир" и "Ватерлоо" – можно изучать эпоху наполеоновских войн и участие в них России", – он прав. Не сомневаюсь, что и к его "Красным колоколам" обязательно вернутся. Это совершенно недооценённая картина, но время и настроения в нашем обществе её востребуют.

…Так случилось, что в день похорон отца, уже к вечеру, мы остались за поминальным столом втроём: Никита Сергеевич Михалков, мой брат Федя и я. Никита Сергеевич рассказал, как во время съёмок "Войны и мира" отец ему, шестнадцатилетнему парню, объяснял Вселенную по Циолковскому. То есть отец уже тогда воспринимал этого молодого человека как художника. Возможно, поэтому Михалков так любит Сергея Фёдоровича и свято хранит память о нём, нигде, никогда и ни в чём не предав его. Если говорить о преемственности, то в нынешнее время я вижу хранителем традиций Бондарчука лишь одного режиссёра – Никиту Михалкова, по-настоящему масштабного русского художника.

По масштабности Сергей Фёдорович Бондарчук – художник неповторимый! Смотрю "Ватерлоо", эпизод "Атака Серых", этот полёт всадников, эту грацию лошадей, и думаю: "Боже мой! Больше нет таких художников, которые бы сделали в кино батальные сцены такой красоты!" Но чтобы эти сцены поставить, надо увидеть их внутри себя. Хотя средств на полную реализацию всего, что придумано, не хватает никогда. Но на то ты и Художник, чтобы всё преодолеть. И испытать восторг, потому что придуманное тобой заиграло, и это, явленное воочию, создал, построил ты. Происходит чудо, и я наслаждаюсь им на своих съёмках, как наслаждался мой отец: от задумки рождается образ. И он оживает. А ты чувствуешь, что угадала, нашла заветное. А потом зрительный зал плачет. "Над вымыслом слезами обольюсь", – сказал Пушкин…

Отец замечательно рисовал. Но никогда не выставлял свои картины, потому что вершиной в живописи для него был Леонардо да Винчи. Где Леонардо и где Бондарчук? – считал он. Но в нём бурлила и кипела увлечённость миром живописи, например тем, как гений относится к своим краскам. Потрясающе он выразил это отношение в моём любимом образе – в Тарасе Шевченко, в сцене, когда ему возвращают краски. Эту сцену он не сыграл – прожил, будто лично ему, Сергею Бондарчуку, через десять лет вернули самое дорогое в жизни. Так почувствовать это состояние, так передать его мог только настоящий живописец.

Как режиссёра Сергея Фёдоровича особенно волновала содержательная сторона искусства. "Содержательно искусство, – писал он, – которое бьётся над тем, для чего человек рождается на белый свет, как он должен жить на нашей земле, что должен оставить или не оставить после себя, куда, в конце концов, он идёт. Это ведь вопросы не злободневные, а, как у нас принято говорить, вечные". Безусловно. Однако, продолжая этот отцовский постулат, замечу: на мой взгляд, тот художник, который в кино поднимает проблемы вечные, в какой-то степени обрекает себя на зрительское непонимание. Особенно сегодня. Кино – искусство массовое, многие сидящие перед экраном хотят, чтобы их развлекали. Художник, размышляющий о Вечном, предлагает зрителю совершить духовную работу. Но на это откликается не каждый. Поэтому большинство кинематографистов всё-таки обслуживают зрителя. Очень надеюсь, что своими фильмами о Пушкине, Гоголе, Тютчеве сумела предложить людям соучастие в духовном процессе. Ведь вся наша классика – это призыв к работе духа. Если мы сейчас не удержим в кинематографе планку духовности, то окончательно скатимся до суррогатного состояния массового американского кино. Я не имею в виду шедевры, которые были и есть в американском киноискусстве. Во время одной из поездок в США отца к себе зазвал Коппола. Отношения у них были дружеские, и Коппола попросил: "Сергей, пойдём, посмотрим мою картину после окончательного монтажа". Про "Апокалипсис" отец говорил: "Я думал, технически мы от Америки здорово отстали; нет – мы отстали от них навсегда!" Но только задачи у нас с ними всегда были разные. Они превзошли всех по части действия, движения. Действительно, смотреть некоторые голливудские фильмы весьма занимательно. А вот духовность…

Задача русских кинематографистов сегодня – не утратить первоосновы наших размышлений о Вечном. Все фильмы отца – о Вечном. Какую бы тему он ни взял. Кадр лежащего посреди поля Андрея Соколова в "Судьбе человека" – о Вечном. В "Они сражались за Родину" солдат (в этой роли отец), поднимающий руку в пылающем аду для крестного знамения, – это о Вечном. Когда вместе с Толстым Бондарчук переживает смерть Андрея Болконского и открывает завесу над тайным, на секунду бросая взор в мир иной, – о чём же это, как не о Вечном?

Но чтобы выполнить эту высокую миссию – создавать свои произведения о Вечном – нужно обладать собственным мировоззрением. Художник сначала аккумулирует в себе то, что дают ему титаны духа через чтение, просмотры, прослушивание, общение, и только после этого он может что-то подарить людям. Чудес не бывает – если человек всего лишь "окультурен", он ремесленник, алмаза из породы ему не огранить. В этом смысле отец опять же стоит особняком – он самообразовался до диалога с высокими классиками. Чтобы встретиться с Пушкиным, Толстым, Чеховым, чтобы говорить с ними адекватно их мыслям, нужно годами выстраивать свою душу.

А кто помогает выстраивать душу? Учителя. Духовные сотоварищи.

С Герасимовым у Бондарчука бывали разногласия. Однако вот какая история: на "Войне и мире" у отца произошла клиническая смерть, но едва он пришёл в себя, первыми его словами были: "Картину пусть доделает Герасимов". Значит, доверие к учителю не пропало, и в подсознании сразу вспыхнуло: такую гигантскую работу может завершить только наш Мастер, наш Сергей Аполлинариевич. И никто другой.

Но художник – организация очень чувствительная. Из всех художников, кого знаю я, самым ранимым был Андрей Тарковский. Я делала всё возможное, чтобы объединить отца и Тарковского. И была счастлива, когда после "Соляриса" на моих глазах они общались открыто и добросердечно, как люди, глубоко почитающие художественный мир друг друга. Отец искренне поздравил Андрея с картиной. А меня захватила мечта, чтобы они снимали вместе. Мечта, конечно, идеалистическая… Я всё восклицала: "Вот бы вам вместе Достоевского снять! Мой любимый роман "Униженные и оскорблённые"!"

Андрей Арсеньевич был уникальным художником, но по натуре мнительным; случалось, он поддавался мнению обывателей. Настроить его против Бондарчука было просто. Оказались мы с ним на фестивале в Сорренто, любуемся Италией, а он вдруг спрашивает:

– Ты будешь сниматься у меня в "Идиоте"? Аглаю сыграешь?

– Андрей! Странный вопрос – с удовольствием!

Возвращаюсь в Москву и узнаю: Тарковский кому-то рассказал, что Бондарчук украл у него сценарий о Достоевском. Да, он бросался такими фразами, и отец в ответ бросался некоторыми фразами, а через день оба жалели об оброненном в сердцах. Но такие фразы мгновенно подхватывались и раздувались в целые истории. И чем скандальнее получится история, тем лучше! Этим занимаются люди, существующие при искусстве, окружающие художников, но сами – не художники.

…Отец вернулся с Каннского кинофестиваля. В тот год там участвовала "Ностальгия". Я скорей к нему: "Папа, как тебе фильм Андрея?" – "Фильм не понравился, но эпизод со свечой – это гениально!" И стал взахлёб рассказывать, как гениально сделана сцена, где Олег Янковский несёт свечу. Отец был человек очень откровенный…

Для меня до сих пор незаживающая рана, что знаменем, на которое поместили имя умершего Тарковского, били наотмашь Бондарчука.

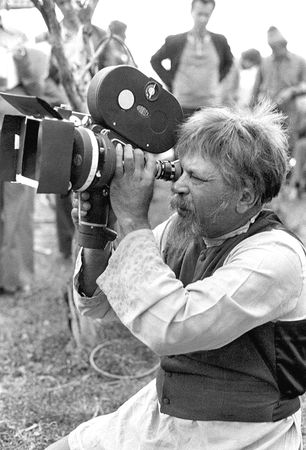

Снимается "Степь". В костюме и гриме своего героя

Отец очень любил Шукшина. Сказать, что он переживал смерть Василия Макаровича, значит ничего не сказать! После первого показа на "Мосфильме" "Они сражались за Родину" подлетаю к нему с восторгом: "Папа! Какой фильм!" – "Ох… Лучше бы его не было, – покачал удручённо головой, и так жалобно: – Вася, Вася…" Душа Сергея Фёдоровича металась, страдала по единомышленнику, вернее – единочувственнику, потому что мало кто так глубоко понимал отца, чувствовал его ранимость, как Шукшин. Он и сам был таким же, с распахнутой, беззащитной душой, будто родной брат Бондарчука. И ещё, что очень важно: эти два художника были бесконечно преданы России. Но их патриотизм не ситцевый, никогда они не орали о своей любви к Родине на площадях под знамёнами или образами. Их чувство к России было глубоко сокровенным, выстраданным. Потрясающе читал отец текст от автора в нашей совместной с Игорем Хуциевым и Николаем Бурляевым режиссёрской дипломной работе – экранизации глав из "Пошехонской старины". Кровь в висках стучала от его пронзительной интонации, передававшей чувство Салтыкова-Щедрина: "Я люблю Россию до боли сердечной и желал бы видеть моё Отечество счастливым". Так сам Сергей Фёдорович и относился к России.

Отец очень любил природу. Философ, мыслитель, он искал на природе уединения, встречи с самим собой. Художник обязан сохранять себя для главного – собственного творчества. И лучшего друга для этого, чем природа, нет. Природу среднерусской полосы он воспринимал равнодушно. Берёзки – это шукшинская душа. Бондарчуковская воля – это бескрайняя степь, по которой можно привольно скакать, или лежать в её траве и общаться с вечным горизонтом, не заслонённым деревьями, и видеть, как земля сходится с небом.

Так, как воспел степь Бондарчук, не воспел никто. Фильм "Степь" – редкий фильм. Опять он пошёл по самому сложному пути – экранизация чеховской повести не предполагала бурного успеха у массового зрителя, какой был у "Судьбы человека" или "Войны и мира". Отец создал сокровеннейший фильм, потому что чувствовал и любил степь с детства. А всё, что любишь в детстве, остаётся в тебе навсегда.

Несколько лет назад я побывала в селе Белозёрка Херсонской области, на родине отца, где прошли первые четыре года его жизни. Дом Бондарчуков не сохранился, на этом месте стоит небольшая стела, написано по-украински: здесь родился великий режиссёр Сергей Бондарчук. И рядом часовенка. Вот так чтят земляки его память. Меня там повсюду сопровождал местный краевед, абсолютно шукшинский персонаж. Говорил он с пафосом:

– Ваш папа не мог родиться в другом месте! Только здесь!

– Почему?

– Земля богатая. Древняя. Здесь обитали скифы, сарматы! В нашем Белом озере до сих пор золотой скифский конь лежит! А народу по нашей земле столько прошло – голова кругом!

Действительно, в Белозёрке жили украинцы, русские, сербы, болгары, венгры, турки, цыгане. Отец не просто украинец, его кровь накапливалась веками. Может быть, поэтому он был таким могучим, титаническим человеком? Многие побаивались даже его внешнего облика – гордо откинутой головы, пронзающих чёрных глаз…