- Ты просишь о невозможном. Надо было думать раньше. Без приглашения ехать нельзя. Я скажу Алексею Максимовичу, что в следующий раз приеду с тобой.

- Нет, - я говорил, - завтра.

- Это совершенно бесцельно. Но я попробую. Позвони через десять минут.

Я позвонил. Он сказал:

- Я тебя устроил. Ты в списке.

Тогда я позвонил Маршаку. Маршак сказал:

- Какая жалость, что ты так поздно спохватился. Тебя непременно надо будет показать Алексею Максимовичу. Ты ведь великолепный рассказчик. Твои рассказы ему непременно должны понравиться. Ты не унывай, не огорчайся. Я постараюсь тебя устроить когда-нибудь в другой раз. Ты знаешь, я боюсь, что теперь это поздно уже. Но все-таки попробуй позвони мне через десять минут.

Я позвонил.

- Я тебя устроил. Ты - в списке.

Мы встретились во дворе московского дома Горького на Малой Никитской. Ехать надо было на дачу, в Горки. Когда сели в машину, Толстой сказал:

- Говорят, ты должен показывать меня с Маршаком. Мы этого рассказа не видели. Но это не имеет никакого ровно значения. Самое главное, чтобы ты сегодня понравился "старику".

Маршак его перебил:

- Ты уж постарайся, голубчик, понравиться Алексею Максимовичу. Только интересно, что ты там вздумал про нас рассказывать? Ты хоть немножечко сейчас покажи.

Толстой:.

- Не слушай его! Самуил, он растратится дорогой, а когда приедем, останется один пшик. Но слушай, Ираклий. Когда приедем, не суетись, не стесняйся, работай спокойно. На нас с Маршаком не обращай внимания. Если нужно для художественных целей - валяй вовсю. Потом разберемся…

Приехали в Горки - Маршак пошел в кабинет, к Горькому. А мы с Толстым вошли в маленькую гостиную.

Толстой сказал:

- Войдет Алексей Максимович - ты не кидайся к - нему, как безумный. А стань тихонько в сторонку. Я поговорю с ним, а потом представлю тебя. Подойдешь - скажешь: "Здравствуйте, Алексей Максимович. Я - Андроников". Понял?

Только Толстой стал настраивать радиоприемник, вдруг слышим: кашель. Обернулись - Горький стоит. Толстой сказал:

- Здравствуйте, Алексей Максимович! Я привез тут к вам одного человечка забавного.

- Да я ж сам понимаю, что одного, поскольку себя вы, вероятно, к категории человечков не относите, этому мешает не только ваше физическое дородство, но и огромный и отличный талант ваш. А про одного, как вы говорите, человечка по имени Ираклий, а в переводе на итальянский манер - Эрколе, мне не раз настойчиво и увлеченно рассказывал Иванов Всеволод. А сейчас очень уверенно и доброжелательно рекомендовал прибывший с вами Самуил Маршак.

Толстой сказал:

- Алексей Максимович! Вы знаете: Ираклий показывает кучу народа и очень похоже. И вообще - толковый парнишка. Иди поздоровайся!

Хотя после этого можно было уже не называться, я так был взволнован, что повторил то, чему меня научил Толстой, и сказал как новость:

- Здравствуйте, Алексей Максимович. Я - Андроников.

- Вот как! Я как-то не сразу понял, что тут имела место режиссура Алексея Николаевича. Неправильно познакомился, не соблюл политес.

Помахал воображаемой шляпой с плюмажем и сказал:

- Горький - моя фамилия. А еще вернее: Пешков.

И широким жестом пригласил нас в столовую.

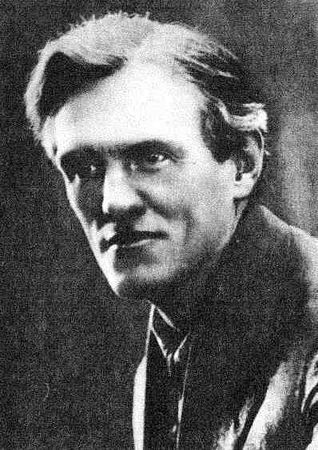

Я представлял себе Горького по портретам, по кинохронике, снятой в дни Первого съезда писателей, когда он, волнуясь и потирая руки, говорил о взаимоотношениях писателей и о праве единственном, которое у них отнято, - праве писать плохо. Дома у себя Горький был спокойнее, говорил покашливая, неторопливо и веско.

Редко мне приходилось в жизни видеть человека такого обаяния и такого необыкновенного артистизма. Мне стало казаться, что я его знаю уже давно. Более того… что и он меня знает давно. И я успокоился. Насколько можно было успокоиться в этот необыкновенный и такой важный для меня день.

Сели за стол. Обедать. После второго блюда Горький сказал:

- Ну, уважаемый Эрколе. Попросим вас, сударь, познакомить нас с вашими сочинениями.

Толстой шепнул:

- Работай в полную силу. Ты старику понравился.

И я начал рассказывать. Сперва про Толстого и Маршака. Начинался рассказ "за кулисами". Первые фразы я произносил в другой комнате. Я на ходу придумывал фразы, чтобы не задеть самолюбие своих "моделей". Впрочем, они вместе с Горьким очень доброжелательно оценили свои "портреты".

Насмеявшись и крутя головой, Алексей Максимович сказал, что я похож на них больше, чем они на себя сами.

Маршак сказал:

- Толстой у тебя больше похож, чем я…

Горький закурил тоненькую египетскую папироску. Сказал:

- Этой вашей фразой, дорогой Маршак, будет начинаться какой-нибудь новый его рассказ…

А потом всерьез, обстоятельно стал говорить о способности искусства быть более похожим на действительность, чем сама действительность. И о том, что трудно узнать себя на портрете. Потому что человек знает себя иначе и представляет себя иначе, чем его видят другие.

Потом я рассказывал про знаменитого лингвиста академика Щербу, у которого учился в Ленинградском университете. Потом рассказал историю "В гостях у дяди".

- Отлично, - сказал Алексей Максимович. - Отличные старики. Грузинские "Филемон и Бавкида", символизирующие радушие и нестареющую любовь. Их воспел в свое время римский поэт Овидий, которому посвящал великолепные строки Александр Пушкин.

Самым капитальным из моих устных сочинений той поры был рассказ, который вы тоже знаете, - "Обед с Качаловым". Так случилось, что, когда я уже подошел к концу, приехали гости - человек двадцать, если не больше. Алексей Максимович стал рассказывать им про меня, потом попросил:

- Эрколе, если вы не очень устали, не сможем ли мы дать для вновь прибывших второй сеанс?

Я пошел рассказывать все сначала. Кончил - Ворошилов приехал. Для него Алексей Максимович попросил провести третий сеанс. Толстой говорил:

- Знаете, Алексей Максимович. У Ираклия особенная, так называемая стенографическая память. Он запоминает все, что я говорю, а потом строгает из этого свои рассказы.

- Ну, это крайне сомнительно. Потому что он тут трижды рассказывал это и все по-разному. А вы при этом восклицали: "Откуда ты это взял?" Интересно вот что: сидит начинающий комментатор Лермонтова и продолжительно рассказывает, о чем беседовали между собой знаменитый советский писатель и не менее знаменитый советский актер. И люди, искушенные в литературе и не первый день в ней пребывающие, слушают эту сцену, хотя по существу никакого театрального действия в ней не происходит. А некоторые кокетливые и весьма путаные театральные критики изощряются в поношении "Егора Булычова", утверждая, что пьеса сия не сценична, потому что в ней интерес внешнего действия заменен длинными разговорами. Все это совершенно неубедительно. Смею думать и утверждать, что действие в "Булычеве" выражено не в сценической суетне, а в диалогах и речах действующих лиц.

Между прочим, искусство живого рассказа было бы невозможно без этого, поскольку действие рассказа заключено в нем же самом. Рассказывание в лицах не завоевало себе прочного места в литературе, потому что не связано с книгой. Дело это крайне интересное, но, видимо, затруднительное. Был у нас в Арзамасе звонарь. Представлял в лицах торговца галантерейных товаров, богомаза, дьячка, нотариуса и десятка два других персонажей. Анафемски талантливо исполнял. Великолепные были скетчи. Но закрепить это на бумаге дело затруднительное не только для звонаря. Между тем исчезновение этого рода искусства мешает его понять.

Через несколько дней после поездки к Горькому мне позвонил Виктор Шкловский. Сказал:

- У меня Петр Павленко. Хочет получить твою рукопись. Я ему говорю: "Он не пишет, а говорит". Не верит.

Трубку взял Павленко. Сказал:

- Будем считать, что мы познакомились. А теперь дайте рукопись… Что значит нету! Сядьте и напишите. Когда мы не пишем, у нас тоже нет рукописи. Не умеете написать - продиктуйте… Что значит "не могу без аудитории". А что, мы с Витей Шкловским не люди? Приезжайте, расскажите нам. Стенографистка запишет. Перестаньте волынить. Мы хотим вам добра. Горький хвалит. Я сегодня же отвезу к нему текст, чтобы получить его отзыв.

Мы встретились. Павленко увез расшифрованную стенограмму. Вскоре в журнале "30 дней" появились мои рассказы с рекомендацией Горького. В нескольких строчках он похвалил их, но отметил, что, оторванные от автора, они многое теряют. Тем самым признал, что это рассказы особые, устные, неотделимые от исполнителя.

Прошли годы. Явилось телевидение. И вместе с ним возможность записать эти рассказы не на бумаге, а в исполнении и рассказать их так, как когда-то рассказывал Горькому.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Когда Николай Семенович Тихонов начинает вспоминать и рассказывать (а рассказчик он бесподобный!) - не устаешь слушать и удивляться его памяти и силе воображения, восхищаясь его историями, похожими на чудеса. Вот он рассказывает, как в 1918 году в Средней Азии из крепости Кушки, на самой южной границе Российской империи, царские офицеры бежали, а казаки ушли в Россию. Тогда афганцы сняли и увезли с границы узкоколейку - несколько верст рельсов, вагоны и два паровоза, запрягли в них слонов, и слоны потащили этот груз до Герата.

- Да, да, брат, слоны! - говорит Тихонов с удивлением и начинает смеяться.

Вот он делится впечатлениями от городов Индии, вспоминает красоты Кашмира, бирманские джунгли, ущелья Гиндукуша, Гималаи, рассказывает о жителях Индонезии и Цейлона. И, воспринимая все это как чудеса, вы будете стараться постигнуть степень авторского преувеличения. Не старайтесь! Почти все, что рассказывает Тихонов, - это передача действительного впечатления или события, причем чаще всего очень точная. И далеко не в вымысле, а в необыкновенном тихоновском восприятии реальности, в ее удивительном ощущении, в небывалом ракурсе изображения, в замечательном таланте видеть так, как не видят и не увидят другие. В его лирическом цикле "Горы" есть стихотворение о Дагестане:

Женщина в дверях стояла,

В закате с головы до ног,

И пряжу черную мотала

На черный свой челнок.

Рука блеснет и снова ляжет,

Темнея у виска.

Мотала жизнь мою, как пряжу,

Горянки той рука.

И бык, с травой во рту шагая,

Шел снизу в этот дом.

Увидел красные рога я -

Под черным челноком.

Заката уголь предпоследний,

Весь раскален, дрожал.

Между рогов - аул соседний

Весь целиком лежал.

И сизый пар, вползая кручей,

Домов лизал бока,

И не было оправы лучше

Косых рогов быка…

Вдумаемся. Аул, поместившийся между рогами быка… Какое ощущение горного пространства, именно горного! Красные рога быка - косая оправа пейзажа. И какая "оптика", какое цветное видение мира - закат, раскаленный как уголь, женщина в закате, красные рога, черные волосы, черная пряжа, черный челнок, сизый пар - какое трехцветное воспоминание! Какое необычное в поэзии изображение Кавказа, восторг перед красотою горянки и величием Кавказских гор. Без единого восторженного слова. И с удивительной подробностью, передающей движение внутри "кадров" этого горного пейзажа: "И бык, с травой во рту шагая, шел снизу в этот дом" - тут и высота, и пространство, и перспектива. Тут и отношение к Кавказу, и знание Кавказа, и любовь к его людям, и наше время, и Тихонов… Стихотворение это незримо связано с русской классической поэзией, и прежде всего с Лермонтовым, которого А. Н. Толстой назвал великим учителем Тихонова. И при этом оно самобытно и, так же как все лучшие, зрелые стихи Тихонова, стоит в один ряд с шедеврами русской классической лирики.

Глубокое убеждение, что поэзия неотторжима от своего времени, продиктовало Тихонову его знаменитое стихотворение:

Стих может заболеть

И ржавчиной покрыться

Иль потемнеть, как медь

Времен Аустерлица.

Иль съежиться, как мох,

Чтоб Севера сиянье -

Цветной переполох -

Светил ему в тумане.

И жаждой он томим,

Зарос ли повиликой,

Но он неизгоним

Из наших дней великих.

Он может нищим жить,

Как в струпьях, в строчках рваных,

Но нет ни капли лжи

В его глубоких ранах.

Ты можешь положить

На эти раны руку -

И на вопрос: "Скажи!" -

Ответит он, как другу:

Я верен, как тебе,

Мое любившей слово,

Безжалостной судьбе

Столетья золотого.

Стих может жить нищим, но даже при этом он останется верным нашему времени и будущему времени. Стих у Тихонова очеловечен, и в этом одушевлении - его неотразимая сила. Но есть среди этих строк одна, которая вносит переосмысляющую деталь:

Я верен, как тебе,

Мое любившей слово…

Стихотворение обращено к женщине - это не декларация, это - исповедь.

Стих Тихонова масштабен, многогранен, полон энергии.

Живописная сила слова велика. Внутренний мир поэта бесконечно богат. Опыты жизни обширны. Огромный талант сочетается с глубоким умом, с колоссальными знаниями - плодами подвижнического труда. Общественная деятельность высока, ответственна, многообразна. Вклад Тихонова в развитие национальных литератур нашей страны неоценим. Едва ли не все его переводы входят в сокровищницу русской поэзии, такие, как, скажем, переводы стихов Леонидзе:

И в стихи твои просится рев, грозя,-

Десять тысяч рек в ожидании.

Стих и юность - их разделить нельзя,

Их одним чеканом чеканили.

Это он, Тихонов, делал доклад о развитии национальных литератур на Первом съезде писателей. Он первый, одновременно с Борисом Пастернаком, стал переводить грузинских поэтов. Дружба литератур рождалась не на словах, - работа русских поэтов над переводами - творческий подвиг, о котором еще будут написаны превосходные книги.

Однажды Георгий Леонидзе пригласил Тихонова и его жену Марию Константиновну погостить недалеко от Тбилиси в Доме творчества Сагурамо. Сидели на террасе, разговаривали о поэзии. "Смотрите, какой я гостеприимный хозяин, - сказал Леонидзе. - Я организовал для вас радугу". Из этого эпизода родилось стихотворение Тихонова "Радуга в Сагурамо", имеющее глубокий символический смысл:

Она стояла в двух шагах,

Та радуга двойная,

Как мост на сказочных быках,

Друзей соединяя.

И золотистый дождь кипел

Среди листвы багряной,

И каждый лист дрожал и пел,

От слез веселых пьяный.

В избытке счастья облака

К горам прижались грудью,

Арагвы светлая рука

Тянулась жадно к людям.

А гром за Гори уходил,

Там небо лиловело,

Всей пестротой фазаньих крыл

Земли светилось тело.

И этот свет все рос и рос,

Был радугой украшен,

От сердца к сердцу строя мост

Великой дружбы нашей.

И снова краски - радужная многодветность этого необыкновенно музыкального стихотворения, в котором поэт говорит о природе, словно о человеке: у земли - тело, у Арагвы - рука, облака прижимаются к горам грудью, на листьях дрожат слезы счастья. В этом стихотворении и дружба поэтов. А Тихонов словно рожден для того, чтобы стать певцом этой дружбы.

С 1923 года он стал знакомиться с республиками Кавказа и Закавказья. Пешком и верхом пробирался в высокогорные аулы и селения, жил одной жизнью с горцами, поднимался на снеговые вершины Кавказского хребта, одна из которых носит теперь его имя. В 1926 году началось его знакомство с народами Средней Азии, приобщавшимися к социалистическому укладу жизни. И вот - удивительно! - очерки, написанные почти полвека назад, читаются с увлечением, ибо это не просто деловое повествование, но великолепная поэтическая проза, полная понимания духа народов, глубокого знания их истории, обычаев, быта, и каждый раз их живой облик.

Подростком, читая книги, Тихонов плакал от сочувствия народам, страдающим от угнетения, и когда начал писать для себя, то освобождал в своих сочинениях малайцев от ига голландцев, индусов - от англичан. И позже, юношей, он продолжал основательно изучать историю и географию, особенно азиатских стран, и мечтал увидеть их своими глазами. Прошли долгие годы. Мечта сбылась. После окончания второй мировой войны Тихонов пять раз был в Индии, два раза в Китае, был в Бирме, Таиланде, Индонезии, на Цейлоне и в других дальних странах, видел Ближний Восток - Сирию и Ливан.

В 1949 году, когда он впервые ехал по дорогам Афганистана в Пакистан, в древний Лахор, у него было ощущение, что он возвращается в места, в которых уже бывал и они были почти такими, какими он себе представлял их. Казалось, осуществлялся сон его детства. И до сих пор давние впечатления живут в его сознании с необычайной яркостью. Время не уходит - все времена с ним. Он написал об этом превосходный рассказ "Мост у Аттока".

Все, чего достиг Тихонов, он достиг сам. Сын петербургского ремесленника, он не смог получить высшего образования. Началась первая мировая война, восемнадцатилетнего Тихонова забрали в солдаты и определили в кавалерию, в гусарский полк, воевавший в Прибалтике.

Когда совершилась Октябрьская революция, он пошел в Красную Армию, участвовал в разгроме Юденича, а вернувшись в Петроград, не сняв еще солдатской шинели, стал писать стихи, посвященные победе Революции, о тех, кто ее завоевывал:

Случайно к нам заходят корабли,

И рельсы груз приносят по привычке;

Пересчитай людей моей земли -

И сколько мертвых встанет в перекличке.

Тогда же написал он небольшую поэму про индусского мальчика Сами. Сами слышал, что далеко за снеговыми горами живет человек, которого зовут "Зенин" (так индусы произносили Ленин), и, стоя на коленях, ребенок воссылает мольбу, обращенную к Ленину, уверенный, что Ленин услышит его:

Так далеко был этот Ленин,

А услышал тотчас же Сами,

И мальчик стоял на коленях

С мокрыми большими глазами…

Заметьте: это - 1919 год. "Сами" - одно из первых произведений о Ленине.

Впервые я увидел и услышал Николая Семеновича в 1926 году, в Ленинграде, на вечере в Институте истории искусств, где училась литературная молодежь, знавшая множество стихов наизусть, особенно современных поэтов. Уже и тогда Тихонов был знаменит и любим. Читал он деловито, с увлечением. Стихи были необыкновенно чеканные:

Локти резали ветер, за полем - лог,

Человек добежал, почернел, лег…

И многие студенты беззвучно шевелили губами, произнося эти стихи про себя. Тихоновские строчки афористичны, запоминались, становились формулами, цитировались, входили в поэтический обиход:

Но мертвые, прежде чем упасть,

Делают шаг вперед…

Это стихи из его первых сборников "Орда" и "Брага". Мало кто в русской поэзии начинал так, как начинал Тихонов. Затем последовали "Поиски героя", "Юрга", "Стихи о Кахетии".