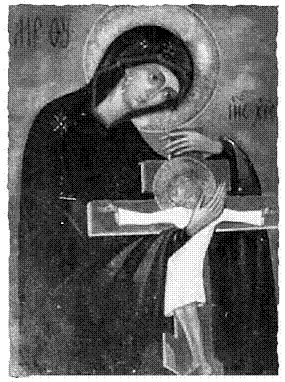

Богоматерь с распятием. Икона, написанная в 1950-х годах С. А. Раевской-Оцуп как подражание вышивке, сделанной матерью Марией в концлагере незадолго до смерти

– Подлинная Христова истина всегда связана со свободой… – поясняла матушка, – а наш путь, наше призвание, наш подвиг и крест – пронести свободную Христову истину через все испытания.

Сохранились свидетельства очевидцев, бывших вместе с ней в Равенсбрюке, что только ради воплощения этой идеи мать Мария очень хотела выжить.

Были у нее и другие планы…

И. Н. Вебстер вспоминала:

...

От изнурения ноги ее уже не носили, и я стала как бы ее костылем. Утром, т. е. в 4 часа, за час до вызова на перекличку, мы всегда с ней выходили на прогулку, и она говорила, рассказывала, мечтала… Это был буквально поток проектов, планов. Конечно, по возвращении она сейчас же отправляется со своей пишущей машинкой на Фелярд и пишет большую-большую книгу о Равенсбрюке… Массу она мне в эти черные ночи слякоти, сырости, холода, северно-восточного ветра и снега рассказала, она любила и умела рассказывать, а я умела слушать.

Когда она уже совсем изнурилась и ей трудно было передвигать ногами, ей стали приходить посылки, с такой любовью и заботливостью составленные. Как утопающий за соломинку, схватилась она за них и стала себя подкармливать. Я с радостью стала замечать, как она явно пошла на поправку, возвращались к ней силы, она воспрянула духом, особенно, когда получила письмо от сына, да и из Парижа стали регулярно приходить письма. Среди нас в это время она была баловницей. Судьба ей все как бы улыбалась, и опять овладело страстное желание жить, вернуться, увидеть Юру, всех близких. Опять она стала проводить конференции – всегда о России, очень сдружилась с русским бараком, куда она тоже приходила, где вышивала, встречалась с приятельницами, одним словом, жила. Но это продолжалось не так долго. Последние месяцы 1944 г. и первые 1945 г. для многих оказались фатальными, в том числе и для матери Марии.

По мере того как близился конец войны, условия содержания в Равенсбрюке становились все невыносимей. Заключенные, измученные непосильной, изнурительной работой и постоянным недоеданием, умирали ежедневно десятками. Связи с остальным миром не было никакой: уже не приходили посылки и письма. А ведь поначалу и Даниилу Скобцову удавалось передавать в лагерь посылки с едой… Были резко урезаны и без того мизерные порции хлеба, который и хлебом-то можно назвать лишь с большими оговорками, – теперь в день на человека выдавали всего по 60 граммов. В бараках, рассчитанных на 700–800 человек, размещалось уже по две с половиной тысячи. Заключенных заедали вши, свирепствовали тиф, дизентерия… Еще зимой у женщин отобрали одеяла и пальто, затем – ботинки, чулки. Мать Мария совсем ослабела, у нее распухли ноги, болела голень, она с трудом передвигалась, а чаще всего лежала на нарах.

По мнению И. Н. Вебстер, матушка совершила в это время большую ошибку. В госпитале стали выдавать немощным и женщинам старше 55 лет так называемую "карт роз" ("розовую карточку"), освобождавшую от обязательной работы и от вызова на перекличку. Мать Мария ухватилась за эту возможность и получила карточку. И. Н. Вебстер только ахнула, когда узнала об этом: ведь чтобы спастись, "важно было идти в общем потоке, применяясь к положению среднего сидельца лагеря, во всяком случае, без подробностей в досье, раздражающих немцев".

– Вы всегда пессимистка, а я в восторге… – на все ее опасения отвечала матушка.

Подруга тревожилась не напрасно: после некоторого льготного периода поступило распоряжение – построиться всем "карт роз". Мать Мария, по свидетельству И. H. Вебстер, очень взволновалась, но ничего нельзя было сделать: в госпитале было досье о ней как о "непригодной".

...

Ее увезли вместе с отчаянной компанией – с безногими, безрукими, горбатыми, увезли в "Юнгер Лагер". Точных вестей об этой группе в течение двух месяцев к нам не поступало, а слухи доходили самые ужасные…

И вот сижу я однажды на 3-м этаже на половине своей кровати и вдруг слышу душераздирающий фальцет матери Марии:

– Инна! Инна! Где вы?

Мгновенно я очутилась внизу, но уже человеческий поток унес ее куда-то в другую секцию. Только на другой день при помощи Кристины, блоковой надзирательницы, исключительно хорошо относившейся к матери Марии, мы встретились. Я застыла от ужаса при виде, какая перемена произошла в ней: от нее остались только кожа да кости, глаза гноились, от нее шел этот кошмарный сладкий запах больных дизентерией, которой – она призналась – сильно страдала…

В первый раз я увидела мать Марию придавленной, со мной она в первый раз любовно-ласкова, она, видимо, сама нуждалась в ласке и участии, она гладила мое лицо, руки. Она говорила разные ласковые слова:

– Инна, Инна, моя вы византийская икона… Мы больше не расстанемся с вами. Я выживу. Вы – гранит. Вы меня вытянете…

Я внутренне задавала себе вопрос: Что мог сделать этот "гранит"?…

Это было начало конца. Конец февраля и март 1945 года были невыносимыми, немцы свирепствовали, жизнь адская. Бесконечные вызовы на проверку. Кристина позволила матери Марии выходить в последний момент и всегда становиться позади меня, тогда она могла опираться на мою спину, ибо силы ее уже оставляли, это была уже тень. Но кроме проверок производились без конца медицинские селекции: направо – жизнь, налево – смерть. Маршировать перед докторами надо было бойко. Кристина с большим риском для себя прятала мать Марию под кроватями в дортуарах, два раза мы ее даже втягивали на чердак, но долго это продолжаться не могло…

Пришла раз Кристина возбужденная, грубая и… придавленная и сказала:

– Из всех блоков грузовики увозят "непригодных" в "Юнгер Лагер".

Позже она сообщила, что мать Марию опять увезли…

...

…1 апреля в Пасхальное воскресенье вышел приказ всем француженкам 2-го выйти на лагер-штрассе, чтобы быть освобожденными. Никто ничего толком не знал, но достоверно было то, что из "Юнгер Лагеря" 2-го прибыли француженки. Явилась надежда иметь новость о матери Марии. Действительно, 3 или 4 апреля мне удалось переговорить с тремя – четырьмя женщинами нашего 19.000 транспорта и другими, знающими и симпатизирующими матери Марии, и вот что мне рассказали.

Мать Мария уже не ходила, а ползала. Между тем проверку там делал С.С., и все знали, что если он заметит кого сидящей, то тотчас же забраковывал, т. е. куда-то усылал. Мать Мария сидела и с усилием вставала, только когда С.С. проходил. 30 марта, в Страстную пятницу, она больше не могла встать.

Он взял ее номер и номера других столь же немощных. После проверки всем было приказано выйти наружу и не брать вещей. Матери Марии было приказано оставить свои очки. Когда она запротестовала, что без очков ничего не видит, их с нее сорвали. Пришел грузовик, и их всех увезли.

В середине апреля блоковая нашего транспорта и Кристина позвали меня и сказали, что видели лист газированных 31 марта и там было имя матери Марии.

Слово-то какое – "газированных"! То есть умерщвленных с помощью газовой камеры…

Мать Мария погибла на Страстной неделе в Великую пятницу, 31 марта 1945 года.

Несмотря на вроде бы достоверный рассказ И. Н. Вебстер, существует несколько версий того, как все-таки русская монахиня попала в группу на уничтожение. Одна из них следующая. Мать Мария, понимая, что не сможет долго прожить и ее состояние все равно приведет к смерти в газовой камере, решила занять место одной из женщин, отобранных для уничтожения (иногда встречается следующее уточнение: девушка была еврейкой).

Евгений Богат подтверждает:

...

…когда освобождение было уже близко, мать Мария пошла в газовую камеру вместо отобранной фашистами советской девушки. Она обменялась с ней курткой и номером, немногословно объяснив:

– Я уже стара, а у тебя вся жизнь…

Может быть, мы имеем дело с легендой. Но человек, заслуживший такую легенду, бесспорно легендарен…

С этим трудно не согласиться.

Несколько месяцев отдал Е. Богат поискам бывших узниц Равенсбрюка. В душе писателя теплилась надежда: найти девушку, спасенную русской монахиней. Но все поиски оказались напрасными…

По поводу легенды о героической смерти друг поэтессы и соратник по антифашистской борьбе И. Кривошеин писал:

...

Все, кто знал Елизавету Юрьевну… принимают эту версию о ее гибели как наиболее вероятную. Ее последний подвиг – естественное завершение жизни этой замечательной русской женщины.

Другой из товарищей матери Марии, философ Н. Бердяев, признавался:

...

У меня было впечатление, что она стремилась к жертве и страданию, она хотела умереть за русский народ.

Когда-то в "Последних римлянах", вспоминая гибель Н. Гумилева, матушка воскликнула:

...

Страшно себе представить человека, идущего на смерть. Кажется, что наряду с волной душевной смятенности должна где-то в глубинах его обозначиться очевидная, ясная и простая истина, примиряющая все.

Русская монахиня покинула этот многострадальный мир так же, как и жила, – следуя евангельским заветам. Вспомним: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15, 13). О себе мать Мария сказала в стихах.

В последний день не плачь и не кричи:

Он все равно придет неотвратимо.

Я отдала души моей ключи

Случайно проходившим мимо…

…Всего лишь через два дня после ее гибели представители Красного Креста начали освобождать тех заключенных, которые были вывезены из Франции. А еще через месяц советские войска вывели из застенков всех узниц, кому посчастливилось остаться в живых. Среди них оказались и те, кто хорошо знал мать Марию. Например, не раз упомянутая нами участница французского Сопротивления Софья Носович.

Ее возвращение живой из немецких лагерей смерти казалось настоящим чудом! После того как смертный приговор заменили концлагерем, болезненная Софья попала в Равенсбрюк. Здесь у нее вновь открылся туберкулез. Ее отправили в изолятор, но перед этим больная взяла клятвенное обещание со своих подруг по Сопротивлению Жаклин Рамей и Жаклин Рише-Сушер, что они не бросят ее, если их будут переводить в другое место. И вот накануне отправки в Маутхаузен обе Жаклин пришли в барак, чтобы поднять Софью с ее сенника. Ослабевшая, горячая от высокой температуры, она последовала за подругами. Четверо суток ехали заключенные в битком набитом товарном вагоне. Тесно прижавшись к подругам и деля с ними последний ломоть хлеба, Софья выдержала этот изнурительный путь, а потом, под страхом быть застреленной, если оступится и упадет, преодолела подъем в лагерь Маутхаузен по обледеневшей дороге, вдоль которой лежали трупы убитых. Затем – 16 часов ожидания неизвестно чего под открытым небом в снегу… "Бедная Софка, – удивлялась Жаклин Рамей в своих воспоминаниях, – в том состоянии, в котором она находилась, она должна была умереть. Но она все претерпела, и мы, в конце концов, привезли ее во Францию". Жаклин поражалась тому, как в этой женщине железная воля сочеталась с восточным фатализмом и полным отсутствием практичности (если бы подруги не выкрали для нее шерстяные чулки, вату для подкладки пальто и вермахтовский флаг, из которого смастерили варежки, она бы насмерть замерзла).

По возвращении во Францию Софью Носович поместили на несколько месяцев в санаторий, и смерть опять от нее отступила. Туберкулез разыгрался в третий раз, но к тому времени уже существовали антибиотики, и ее вылечили. За заслуги в Сопротивлении, за пытки, которые она претерпела, отказываясь кого-либо выдать, Софья Владимировна удостоилась ордена Почетного легиона. Всю свою оставшуюся жизнь эта женщина посвятила тем, кто тоже пострадал во время войны: ослепшим читала вслух, парализованным убирала и готовила, за больными ухаживала… Она продолжила дело матушки Марии.

Вместо послесловия

В первые послевоенные месяцы, еще не зная о гибели матери Марии и надеясь на то, что она все-таки выжила, Д. Е. Скобцов через газеты давал объявления о розыске "своей жены". Поиски ни к чему не привели…

Осенью 1946 года Даниил Ермолаевич увез свою старенькую тещу, Софью Борисовну Пиленко (ей было уже за 80) из Парижа в Фелярд. После войны он отошел от общественной деятельности – сказывались возраст, болезни и потеря близких. Книга "Три года революции и гражданской войны на Кубани", работать над которой он начал еще в 1920-х годах, вышла в свет незадолго до его смерти. Отдельные экземпляры этого исторического труда, каким-то образом попавшие в СССР и на Кубань в частности, изымались и уничтожались советскими органами госбезопасности. Читателей при этом арестовывали…

На средства Даниила Ермолаевича в детском доме в Монжероне была оборудована палата, названная именем его покойной жены.

Скончался Д. Е. Скобцов в 1969 году в Нуазиле-Гран под Парижем в пансионате для русских, основанном матерью Марией. Похоронен на знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, в одной могиле с дочерью Настенькой.

Мать Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, Софья Борисовна, прожила до 1962 года. Она привела в порядок архив дочери, переписала и расшифровала многие рукописи, участвовала в работе по изданию сборников ее стихотворений. После смерти матери Марии вышли в свет два сборника – в 1947 и 1949 годах. Первый ценен тем, что в него включены поэмы "Похвала труду" и "Духов день", а также впервые опубликованы мистерии "Анна" и "Солдаты".

Софья Борисовна скончалась на сотом году жизни – также в Нуазиле-Гран, в доме престарелых. Похоронена на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Судьба вернувшихся на родину русских эмигрантов сложилась по большей части трагично: почти все они очутились либо в ссылке, либо в ГУЛАГе. В 1948 году перебрался в СССР и Игорь Александрович Кривошеин с семьей. Сперва их определили в Ульяновск, но уже в сентябре 1949 года Игоря Александровича арестовали. Ему ставили в вину связь во время войны с английской разведкой, которой он поставлял сведения о немецких оккупантах, его борьбу в рядах Сопротивления, а также и то, что он… выжил в Бухенвальде! После 18-месячного следствия на Лубянке постановлением ОСО он был приговорен к 10 годам заключения по статье 58-4 УК РСФСР (сотрудничество с международной буржуазией). Реабилитировали И. А. Кривошеина лишь после смерти Сталина, в 1954 году, – за "недостаточностью улик".

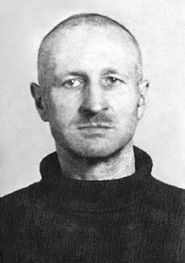

Игорь Кривошеин на Лубянке

После своего освобождения И. А. Кривошеин первым рассказал советским читателям о русских эмигрантах, героях Сопротивления: о матери Марии (Скобцовой), священнике Димитрии Клепинине, Анатолии Левицком, Борисе Вильде и Вере (Вики) Оболенской. Опубликованные очерки о них он, по свидетельству сына, считал главным достижением своего 25-летнего пребывания в СССР после войны. В 1974 году он с женой уехал в Париж, где и скончался в 1987 году. Нина Алексеевна Кривошеина, его жена, написала одну из интереснейших книг о русской эмиграции и о советской жизни конца 1940-х и 1950-х годов – "Четыре трети нашей жизни". Одной из немногих монахинь, кому удалось вернуться на родную землю, стала инокиня Иоанна (Рейтлингер). Сначала – после кончины отца Сергия Булгакова, своего духовного отца, – она поселилась в Праге. В конце 1940-х – начале 1950-х годов православная монахиня расписывала храмы в Восточной Словакии, выполняла частные заказы на религиозные картины, портреты и пейзажи. В 1955 году приехала в СССР, жила в Ташкенте. В 1960-х годах временами приезжала в Москву и в Ленинград (видимо, это было связано с потеплением обстановки в стране). Скончалась инокиня Иоанна 31 мая 1988 года в Ташкенте.

Только в 1985 году мать Мария, в числе других бесстрашных героев французского Сопротивления, была посмертно награждена орденом Отечественной войны. А в день ее 100-летнего юбилея (21 декабря 1991 года) в Анапе, на берегу любимого ею Черного моря был установлен памятный знак – на гранитной глыбе крест и слова: "Нет, Господь, я дорогу не мерю, что положено, то и пройду…"