Положение было очень серьезным. Назначили разбирательство, к тому же Ломоносов еще и усугубил ситуацию, отказавшись явиться по требованию следственной комиссии. За это в мае 1743 года он был заключен под арест в здании Академии наук, а затем переведен под домашний арест. Ему грозило битье батогами и ссылка в солдаты. Угрожающим стало и материальное положение ученого: жалованья он не получал. Тем временем из Германии прибыла его жена с дочерью Екатериной-Елизаветой и братом. Несмотря на все злоключения, Ломоносов продолжал разнообразные научные изыскания. В 1743 году он написал диссертацию "О действии химических растворителей на растворяемые вещества", работал еще над несколькими физическими диссертациями, составил "Краткое руководство по риторике", книгу, положившую начало научному изучению русского языка.

От серьезных неприятностей Ломоносова спасла благосклонность императрицы Елизаветы. Часто пишут, что Елизавета была польщена одой, которую он написал по случаю ее коронации в Москве и последующего возвращения в Петербург. Но следует сказать, что императрица вообще довольно мягко отнеслась ко всем "академическим склочникам" и отменила строгие наказания комиссии, созданной по случаю конфликта. Тем не менее, Михаил Васильевич был обязан принести публичные извинения перед Академическим собранием, что он сделал в конце августа 1744 года. Также ему на год вполовину уменьшили жалованье.

В 1744 году Ломоносов закончил новую диссертацию "О нечувствительных физических частицах". В том же году увидели свет его работы "Размышления о причине теплоты и холода", "О вольном перемещении воздуха в рудниках".

В 1745 году Михаил Васильевич подал ходатайство о назначении его профессором химии. 3 мая 1745 года ему было предложено написать и защитить диссертацию по металлургии. Уже в июне Ломоносов закончил работу "О светлости металлов". Эта, а также более ранние работы Ломоносова были отправлены для рецензии Леонарду Эйлеру, который прислал следующий ответ: "Все сии сочинения не только хороши, но превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи с таким основательством, что я совершенно уверен в справедливости его изъяснений". Через месяц Михаил Ломоносов был утвержден в должности профессора.

Примерно в это время ученый начал активно заниматься просветительской деятельностью. Он добился разрешения читать публичные лекции на русском языке, хлопотал о наборе студентов из семинарий, занимался тиражированием переводных книг, составлял проекты усовершенствования работы Академии наук.

Все эти хлопоты отнюдь не мешали Ломоносову заниматься наукой. В 1747 году ученый закончил диссертацию "Рассуждение о действии химических растворителей вообще". Работу эту он представил для опубликования в первом томе "Новых комментариев Петербургской академии наук". Тем не менее, в "Новые комментарии" диссертации Ломоносова вошли только в 1750 году, правда, вместе с еще двумя более новыми работами: "Опыт теории упругой силы воздуха" и "О вольном движении воздуха, в руднике примеченном".

В 1748 году Ломоносов издал книгу "Вольфианская экспериментальная физика с немецкого подлинника на латинском языке сокращенная, с которого на российский язык перевел Михайла Ломоносов. Императорской академии наук член и химии профессор". В конце этого года было завершено оборудование при Академическом университете первой в России химической лаборатории. Следующие 9 лет жизни Ломоносова его биографы часто называют "химическими". К 1748 году относится и упоминание о какой-то болезни ног, в результате которой ученый просил разрешения не присутствовать в профессорском собрании. О какой именно болезни идет речь, до конца неизвестно, но с тех пор записи об отсутствии Ломоносова по болезни встречаются в протоколах Академического собрания все чаще.

Но, пожалуй, самым важным событием 1748 года в деятельности Михаила Васильевича стало письмо, написанное Эйлеру. В нем он излагал собственную теорию тяготения. Впервые в истории науки Ломоносов объединил в общей формулировке законы сохранения материи и движения.

В 1749 году на торжественном собрании Академии наук Ломоносов произнес "Слово похвальное императрице Елизавете Петровне". Эта хвалебная речь была замечена и хорошо воспринята при дворе, что впоследствии позволило Ломоносову сблизиться с фаворитом Елизаветы Шуваловым и осуществить многие из своих замыслов.

В конце 1740-х годов вновь проявился тяжелый "ломоносовский" характер. Между ним и выдающимся историком тех времен Миллером произошла острая и весьма конфликтная дискуссия. Предметом спора стали расхождения во взглядах на роль варяжских завоеваний в истории России. Миллер был сторонником распространенной тогда "норманнской теории", и в 1749 году написал в этом ключе диссертацию "О происхождении имени и народа Российского". Обсуждение этого труда стало пиком конфликта между двумя выдающимися людьми своего времени. Патриотически настроенный Ломоносов обрушился на работу Миллера с очень острой критикой и не удержался от личных нападок, обвиняя противника в нелояльном отношении к России. Но спор имел и свои положительные стороны, он заставил Ломоносова погрузиться в относительно новую для себя область науки. В начале 1750-х годов ученый приступил к созданию фундаментального труда "Древняя Российская история". К сожалению, работа эта не была закончена, а ее первый том увидел свет только после смерти автора под названием "Древняя Российская история от начала российского народа и до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года".

Параллельно с разнообразнейшими научными исследованиями Михаил Васильевич продолжал заниматься искусством. В 1750–1751 годах он, по поручению канцелярии, создал для придворного театра две трагедии "Тамира и Селим" и "Демофонт". В 1751 году он выступил со "Словом о пользе химии". Спустя два года Ломоносов при поддержке Шувалова организовал завод по производству мозаичного стекла (опыты по производству цветного стекла он начал вскоре после создания химической лаборатории). Тем самым ученый возродил искусство мозаики в России. В 1754 году Ломоносов создал мозаичный портрет Петра I, а в 1762–1764 годах – панно "Полтавская баталия".

В 1752–1754 годах ученый организовал и начал преподавать совершенно новый курс, получивший название "физическая химия". Михаил Васильевич первым среди ученых стал рассматривать химические процессы как результат физических взаимодействий корпускул веществ, недаром его считают одним из основателей физической химии.

Также в начале 1750-х годов Ломоносов заинтересовался изучением электрических явлений. Совместно с Георгом Вильгельмом Рихманом он изучал атмосферное электричество с помощью "громовой машины" – электроизмерительной установки. В 1753 году, во время очередных наблюдений Рихман был убит ударом молнии, однако это не остановило Ломоносова, и он продолжил исследования, результатом которых стала работа "Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих".

В 1754 году Михаил Васильевич начал работать над задачей, решение которой стало самым важным достижением его просветительской деятельности. Он составил и подал на рассмотрение властей проект создания Московского университета. Через год, в апреле 1755 года, университет был открыт. И поныне Московский государственный университет носит имя своего основателя.

В 1757 году Ломоносов стал советником канцелярии Академии наук, через год – руководителем Географического департамента, в это же время он начал работу над "Российским атласом". Также в его ведение перешли академические университет и гимназия.

В 1761 году мировое научное сообщество ожидало интересного и редкого события. 26 мая Венера должна была пройти по диску Солнца. За этим явлением наблюдали сотни ученых. Но только Ломоносов с помощью зрительной трубы собственного изготовления заметил и правильно интерпретировал одну важную деталь: в момент подхода края Венеры к солнечному диску вокруг планеты возникло тонкое сияние. Из этого Михаил Васильевич сделал вывод, что Венера окружена атмосферой.

В последние годы жизни положение Ломоносова резко ухудшилось. В 1762 году, свергнув своего мужа Петра III, российской императрицей стала Екатерина II. В результате последовавшей за переворотом должностной перестановки возвысились многие противники Ломоносова. Уже в июле 1762 года ученый подал прошение об отставке, которое было удовлетворено только в мае 1763 года. Ломоносова при этом повысили в гражданском чине, сделав его статским советником. Но через несколько дней указ об отставке был отменен. Тем не менее, положение Ломоносова в Академии становилось все хуже. В начале 1765 года он писал, что ему в Академии "места нет". Примерно в это же время обострилась его застарелая болезнь. Чувствуя приближение конца, он писал: "Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют". Утром 4 апреля 1765 года Михаил Васильевич Ломоносов умер. Похороны состоялись через четыре дня на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

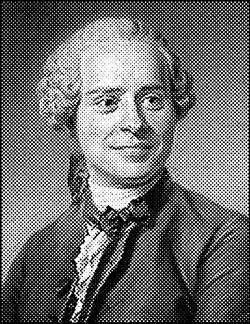

Д’АЛАМБЕР ЖАН ЛЕРОН

(1717 г. – 1783 г.)

"Философ – это такой странный человек, который лишает себя при жизни всего, работает как вол с утра до вечера, и все для того только, чтобы о нем говорили после его смерти".

Мадам Руссо, приемная мать Д’аламбера

Трудно сказать, насколько слова, взятые нами в качестве эпиграфа, непосредственно касались самого Жана Лерона Д’аламбера. Но если подобные рассуждения имели место – они не оказались напрасными. О Д’аламбере сказано и написано многое, чему способствовал не только его большой вклад в развитие науки, но и особенности биографии: ученый прожил очень насыщенную жизнь, многие события которой были похожи на приключенческий роман. И даже начало этой жизни было овеяно ореолом романтичности. При таких обстоятельствах очень трудно удержаться в стиле научно-популярного повествования 1717 года. Итак…

Ночь с 16 на 17 ноября 1717 года. Ненастье, дождь, холодный пронзительный ветер. Негромкие шаги полицейского, совершающего обход. Вдруг в эту унылую симфонию вплетается новый звук: сначала еле слышно, а затем сильнее и сильнее. Это детский плач. Он доносится со стороны церкви Сен-Жан-ле-Рон. Подойдя ближе, полицейский увидел то, что и ожидал: на ступенях церкви в деревянном коробе лежал подкидыш. В участке, куда был доставлен ребенок, провели короткое и малоэффективное расследование. Кружевные пеленки и дорогое одеяльце говорили о том, что преступная мать в средствах не нуждалась. Но никаких следов, позволяющих установить происхождение малыша, не было. Ребенка определили в приют для бездомных и дали имя от названия церкви, возле которой он был найден: Жан Лe Рон (Лерон).

Со временем тайна происхождения мальчика раскрылась. Вскоре в приюте объявился шевалье Луи-Камю Детуш-Канон – генерал-лейтенант французской артиллерии. По его заинтересованности в дальнейшей судьбе мальчика стало понятно, что именно шевалье и является отцом ребенка. Он забрал Жана из приюта и отдал на воспитание в семью стекольщика Руссо. Матерью будущего ученого оказалась маркиза де Тансен, известная авантюристка и писательница. Именно она приняла решение избавиться от ребенка: во время его рождения Детуша не было в Париже. Кстати, последний весьма серьезно относился не только к воспитанию своего незаконнорожденного отпрыска, но и к своей связи с маркизой де Тансен, которой неоднократно предлагал замужество. Но ветреная и жестокосердная красавица всякий раз отказывала. Позднее Д’аламбер не захотел признать ее своей матерью.

Детуш позаботился о том, чтобы его сын получил солидное образование. Сначала Жан учился в частном пансионе Берэ. В 1726 году шевалье умер, оставив своему отпрыску годовой доход в 1200 ливров. Семья Детуша продолжала опекать мальчика. В 12 лет его отдали в янсенистский коллеж Катр Насьон (коллеж Мазарини). Здесь мальчик был зарегистрирован под именем Жан-Батист Даремберг, но вскоре изменил свое имя на Жан Д’аламбер.

Учился Д’аламбер прекрасно. В 1735 году он получил степень магистра искусств. Его наставники были убеждены, что Жана ожидает блестящая духовная карьера, но юноша все больше и больше проявлял склонность к точным наукам. Тем временем родственники Детуша и приемные родители Жана хотели дать ему профессию, обещающую солидный достаток. Он поступил в Академию юридических наук, но по мере изучения юриспруденции и без того слабый интерес к ней улетучился окончательно. Поэтому, получив в 1738 году звание лиценциата права, Д’аламбер переключился на медицину. К тому времени любовь к математике и физике была у него настолько сильна, что Жан даже попробовал с нею бороться, иначе у него просто не оставалось времени на изучение медицины. Он отнес все свои математические и физические книги к приятелю. Но это не помогло. Точные науки продолжали интересовать юношу буквально против его воли. То та, то иная мысль приходила ему в голову, а для справки нужны были книги. Постепенно библиотека перекочевала обратно, медицина же потеряла, скорее всего, посредственного врача, а физика и математика приобрели блестящего ученого. Уже в июле 1739 года Д’аламбер выступил в Парижской академии наук со своим первым докладом. Удивительно, но, пожалуй, только богословие, юриспруденция и медицина, т. е. науки, которыми Д’аламбер пытался заниматься до того, не вызывали у него интереса. Он изучал философию, литературу, был прекрасным филологом.

В 1741 году Д’аламбера приняли в ассистенты Академии. А вскоре (в 1743 году) он опубликовал великолепный труд "Трактат о динамике", прославивший его имя во всем научном мире. В этой работе были впервые сформулированы общие правила составления дифференциальных уравнений движения любых материальных систем. Также "Трактат о динамике" содержал знаменитый принцип Д’аламбера, ставший одним из основных принципов динамики. Согласно ему, если к заданным силам, действующим на точки механической системы, и реакциям наложенных связей присоединить силы инерции, то получится уравновешенная система сил. Этот принцип позволяет применить к решению задач динамики более простые методы статики. Уже в следующем, 1744 году, Д’аламбер опубликовал "Трактат о равновесии и движении жидкостей". В нем он с успехом применил свой принцип и вывел новую трактовку изучаемых процессов.

В 1746 году Жан Д’аламбер был избран членом-корреспондентом Академии наук. Это событие, а также остроумие и умение держаться в обществе проложили незаконнорожденному молодому человеку дорогу в высшие сферы светской жизни. Он стал посещать парижские салоны, где пользовался неизменной популярностью. Но, несмотря на это новое увлечение, Д’аламбер продолжал много и плодотворно работать. Его "Размышления об общей причине ветров" (1747) получили премию Прусской академии и фактически совершили революцию в применении дифференциальных уравнений. В 1749 году увидели свет "Исследования о предварении равноденствий", в которых Д’аламбер решил сложную математическую задачу, в свое время поставившую в тупик самого Ньютона. "Опыт новой теории сопротивления жидкостей" (1752) стал одним из основополагающих трудов в гидродинамике. С 1754 по 1756 год Д’аламбер проводил исследования, в результате которых обосновал теорию возмущения небесных тел. В 1754 году он был избран членом Академии. Интересен и одновременно несколько печален тот факт, что прославленный ученый стал академиком фактически по протекции, хотя он, безусловно, заслуживал этого звания. Его кандидатуру "продвигала" маркиза Дю Деффан, в салоне которой Д’аламбер был завсегдатаем.

Но постоянными научными изысканиями деятельность Жана Д’аламбера не ограничивалась. В 1745 году он получил предложение принять участие в составлении знаменитой "Энциклопедии". Первоначально он работал помощником аббата Ж. П. Гуа де Мальва, ее первого главного редактора. Затем ему было поручено редактировать некоторые статьи по математике, физике и астрономии. Но к 1747 году он вместе с Дидро фактически возглавил издание "Энциклопедии". Всего Д’аламбер самостоятельно написал порядка 1600 статей, и естественно, что их темы нередко выходили за рамки точных наук. Большую известность получило его "Предварительное рассуждение" – предисловие к первому изданию "Энциклопедии". Знаменитый естествоиспытатель Бюффон назвал "Предварительное рассуждение" квинтэссенцией человеческого знания. Правда, в "энциклопедической" работе Д’аламбера далеко не все было гладко. Во-первых, он обладал отнюдь не ангельским характером и был человеком конфликтным. Его взаимоотношения с Дидро очень быстро стали напряженными. Во-вторых, многие статьи, написанные Д’аламбером, вызвали неоднозначную реакцию общественности. В 1755 году композитор Рамо выступил с весьма жесткой критикой по поводу статей, посвященных музыке. Кроме того, Д’аламбера часто обвиняли в подрыве религиозных основ. Апогея же эти обвинения достигли, когда в 1757 году была опубликована статья "Женева". На автора набросились и протестанты, и католики. В итоге Д’аламбер решил уйти из издания. В 1759 году он, правда, вернулся, но только для того, чтобы писать статьи естественнонаучной направленности, да и то на этот шаг его заставили пойти финансовые трудности.