Егор Федорович, подобно другим богатым представителям своего сословия, имел, кроме основного рода занятий, "одну, но пламенную страсть" – был одержим непреодолимой тягой к писательству, считал себя удивительно талантливым и пытался доказать свою гениальность современникам. Последние, страдая, по мнению Ганина, "толстокожестью", не спешили заносить упрямца в список признанных мастеров пера и творческих потуг купца не замечали… А если и обращали внимание на его труды, то…

Уж лучше бы Егор Федорович не писал! В частности, несколько драм, которые настырный графоман все-таки умудрился "протолкнуть" в печать, доставили массу удовольствия его современникам: произведения Ганина надолго стали пищей для обидной болтовни и неисчерпаемым источником насмешек… Но непризнанный автор особенно не унывал. Во-первых, всегда можно было подобрать компанию друзей, готовых сыграть в домашнем театре твою пьесу. Во-вторых, в драматургии Ганин видел возможность для введения новшеств. Например, его всегда раздражало, что в сценах, где предусмотрено появление каких-либо кулинарных блюд, актеры сидят перед яствами из папье-маше или раскрашенного воска. Егор Федорович настаивал, чтобы слуги искусства в таких случаях получали вполне реальные кушанья. Причем коллежский советник уточнял: жаркое в данном случае подавать не стоит, поскольку "резать неловко, да крылышки, ножки, хлупики обгладывать"; да и раков "вообще на сцену пущать не следует". Исключение составляет тот случай, когда блюдо с раками просто несколько минут мелькает "в кадре"; но тут уж можно действительно обойтись муляжом…

Дабы подать современникам пример, Егор Федорович поставил в своем домашнем театре драму "Слабомыслов", им же самим написанную. Гостям хозяин предоставил список реальных блюд, подаваемых самодеятельным актерам в IV действии, явление I. Вот перечень, составленный самим Ганиным:

1) "Бульон в фарфоровых раззолоченных и живописных чашках. Какия чашки налиты наполовину были, чтоб не разлиться".

2) "Язык ломтиками на зеленом горошке".

3) "Плов, облитый дичинным соусом, с печенкою".

4) "Рыбный майонез с желеем".

5) "Фарш, очень вкусный, в форме каплуна".

6) "Желе весьма крепкое и светящееся".

7) "Миндальный пирог самаго красиваго вида с битыми сливками".

В конце текста имелась приписка: "Все сие было мягко и удобно для яствия на сцене. А потому вместо ненатуральных и несъедобных картонных и других блюд, по моему мнению, можно бы держаться сего указателя".

Свои замечания известный оригинал вскоре представил дирекции придворного, Его Величества, театра. Однако радение коллежского советника о состоянии желудков слуг Мельпомены желаемого воплощения в жизнь не получило. Виной тому, как говорил Ганин, оказался цензор, не внявший гласу разума. В данной неблагодарной роли выступил надворный советник Соц, который написал на предоставленной ему рукописи рецензию красными чернилами: "Неприличное указание дирекции придворного, Его Величества, театра".

Столь же оригинальным, как и тяга к реформаторству театрального действа, стало упорное желание Ганина окружить свою собственную персону и гостей дома "изяществом". Скажите, ну разве могли петербуржцы, избалованные созерцанием многих настоящих шедевров, проникнуться трепетом и вдохновением в отношении… кунсткамеры нелепостей?! А ведь именно под такую "экспозицию" Егор Федорович отвел сад при собственном доме на берегу Невы. И, как оказалось, его идея пришлась по вкусу многим. Местные жители по достоинству оценили выходку известного чудака: "кунсткамера" в кратчайшие сроки превратилась в одну из достопримечательностей города и любимое место отдыха петербуржцев.

Чудаковатый купец решил собрать в одном месте коллекцию всего того, что большинство провинциальных помещиков вполне искренне считали проявлением тонкого вкуса и пониманием изящества. Сам он и зимой и летом жил в своем деревянном доме; украшением постройки служила широкая терраса, с ранней весны и до поздней осени уставленная многочисленными горшками с цветами – как искусственными, так и натуральными. В саду же, окружавшем здание, советник собрал все то, что в большом количестве наводняло загородные поместья его состоятельных современников, но только в утрированном виде. Все прихоти барства были здесь доведены до карикатурности; храмы славы, павильоны дружбы, фонтаны, водопады и пруд имели нелепый вид и невольно вызывали насмешку. Тем более что пруд и сад Ганина во множестве "населяли" игрушечные корабли, бастионы, крепости, картонные пушки и солдатики. А немного дальше располагался необычный зверинец: все его многочисленные экзотические жители были сделаны из картона в натуральную величину. На территории сада места хватило и на гроты; в одних скрывались нимфы и прочие "обитатели" мифов Древней Греции, а другие были отданы более возвышенной тематике. Например, в одной из таких пещерок сидел пастор с Библией.

Все это "великолепие" Ганин щедрой рукой "пересыпал" многочисленными алебастровыми бюстами мудрецов Греции и языческих богов, причем все изваяния он приказал выкрасить в телесный цвет… Там же, в саду, Егор Федорович воздвиг и памятник своей первой супруге (то-то ей, наверное, икалось на том свете!). Изваяние имело надпись: "Марш другу, любви и верности". Как это нужно было понимать? А Бог его знает! Ганин как-то не особо заботился о том, чтобы его выходки были понятны окружающим… Не забыл коллежский советник соорудить также две горы (древлянскую и поставленную в честь "парнасских милых дам") и поставить "молочницу с разбитым кувшином". А по праздникам в сад выносился говорящий попугай, обитавший в большой клетке. Птица, едва завидев хозяина, радостно орала на всю округу: "Дурак! Дурак!"

Вход на территорию необычного сада был свободным для всех желающих. Об ограничении, сделанном хозяином, сообщала табличка, которая висела при входе: "Для добрых, честных и правдивых и без собак". Вообще, надписей в саду хватало. Например, на фронтоне беседки имелось "глубокомысленное" изречение: "Незачем далеко, и здесь хорошо". А на большой зеленой доске красовалось посвященное самому Ганину четверостишие:

Армидины сады поэтам лишь известны,

И только видим их у Тасса мы в стихах:

Но садик Ганина, поистине чудесный,

У нас не в баснях: он у каждого в глазах.

Стоило пройти немного дальше, как на глаза попадалась доска красного цвета. На ней серебряными буквами было написано:

О, чудный в свете вертоград!

Похвал достойный Ганин сад!

О драма русская "Любим",

Гордимся автором своим.

Егор Федорович завел специальную книгу, в которую вносил фамилии посетителей своего сада. Его интересовали, в частности, лица, имевшие чин от пятого класса и выше. Описание "кунсткамеры", принадлежавшей коллежскому советнику, неоднократно мелькало на страницах журнала "Благонамеренный". Издававший его А. Е. Измайлов не мог удержаться, чтоб не пройтись по поводу такого собрания "изяществ", и поэтому опубликовал юмористическое стихотворение, в котором обрисовал увиденное со своей точки зрения.

О том, что Ганин горазд отчебучивать всяческие нестандартные номера, знали все. И тем не менее, общественность каждый раз вполне искренне удивлялась изобретательности ума развеселого купца. Пожалуй, только ему могли прийти в голову такие способы веселить народ, о которых речь пойдет ниже. Он умел, слегка задевая самолюбие жертв шутки и порой вгоняя их в краску, не переступать некоей незримой черты, за которой кончался собственно розыгрыш и начиналось оскорбление. Видимо, поэтому даже то, что на удочку Егора Федоровича время от времени попадались представители высшего света и даже члены августейшей семьи, легко сходило ему с рук.

Представьте себе: лето, великолепная погода, река… На яхте, в сопровождении гвардейского экипажа, проплывает будущий император Александр I. Над Невой разносятся звуки роговой музыки Нарышкина… В общем, тишь, гладь и Божья благодать. И тут… Цесаревич, разглядывая изменяющийся окрестный пейзаж, внезапно узрел на берегу некую деталь, резко диссонирующую с общим благолепием и торжественным величием. Говоря проще, пред ясными очами Александра Павловича предстала большая компания, отдыхавшая на травке в абсолютно голом виде. Цесаревич, понятно, возмутился, сочтя себя оскорбленным в лучших чувствах. Он тут, понимаете ли, гулять изволит, а какие-то мужики (явно не шибко трезвые, а то на такой бы конфуз не пошли!) с настроения сбивают. Скорее всего, это гости Ганина, упившись без меры, прохлаждаются; и Александр Павлович спешно отрядил на берег своего адъютанта – порядок наводить.

Каково же было удивление посланного, когда он прибыл на берег! Решительный адъютант, собиравшийся в два счета разогнать неприличную компанию, обнаружил, что "гости", выбравшиеся голышом на всеобщее обозрение, – это… алебастровые статуи "под античность"! Просто Ганин, любивший шокировать публику, удачно пошутил, отдав приказ покрасить изваяния в светло-розовый цвет, напоминающий незагорелую кожу…

Цесаревич тоже оказался не лишен чувства юмора. Инцидент был исчерпан, высочайшие особы от души посмеялись выходке купца, обладавшего столь буйной фантазией, однако решили позаботиться о нравственном облике прочих петербуржцев. Чтобы оригинальные статуи впредь не смущали случайных зрителей и не наводили их на неприличные мысли, тогдашний обер-полицмейстер приказал своей команде спешно выбелить алебастровые фигуры, приведя их тем самым в изначальный вид. Что говорила по поводу шутки Егора Федоровича бригада маляров поневоле – науке не известно…

В 1830 году Егор Федорович Ганин умер в возрасте 65 лет от холеры. Похоронили его на Митрофаньевском кладбище Санкт-Петербурга. Друзья и знакомые очень жалели, что потеряли столь колоритную, досужую на выдумки и веселые выходки личность. Оказалось, что для многих пожилой оригинал стал чем-то вроде символа остроумия и ироничного отношения к реальности. С уходом этого неунывающего чудака жизнь в Санкт-Петербурге стала более пресной и блеклой…

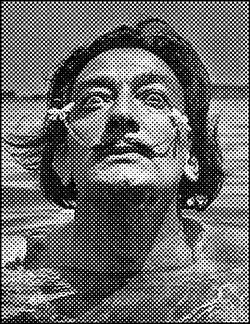

ДАЛИ САЛЬВАДОР

Полное имя – Дали Сальвадор Феликс Хосинто

(род. в 1904 г. – ум. в 1989 г.)

Знаменитый испанский художник, дизайнер и декоратор. Автор огромного количества живописных полотен. Работы Дали широко представлены в музеях Европы и Соединенных Штатов Америки. Не менее знаменит художник и своим эпатажным поведением и безумными выходками.

Сказать, что знаменитый испанский художник Сальвадор Дали был необычным человеком, значит не сказать ничего. Трудно даже представить, сколько раз в его адрес звучало определение "Сумасшедший!". Странные, иногда даже пугающие картины, шокирующие высказывания и эпатажное поведение создали вокруг этого человека таинственный ореол самого экстравагантного европейского деятеля культуры XX века. Его любили и ненавидели, перед ним преклонялись и поливали его грязью. Ему одному из немногих художников удалось сколотить на продаже собственных картин огромное состояние при жизни, ведь он считал, что богатство дает независимость, а "герой ни к кому не идет в услужение", как ни шел в услужение сам Дали.

Сальвадор Феликс Хосинто Дали родился 2 мая 1904 года в городе Фигерас в Каталонии. Его отец служил государственным нотариусом. Родители дали Сальвадору и его младшей сестре Анне-Марии самое лучшее образование, которое только возможно было получить в то время. Сальвадор рос умным мальчиком, довольно рано начал проявляться его талант к рисованию, что вскоре заметил друг семьи – художник-импрессионист Рамон Пихо, который и стал его первым учителем. Но наряду со способностями еще в раннем детстве у Сальвадора проявились некоторые странности. Мальчик страдал от того, что родители дали ему имя умершего в 1901 году брата. "Когда я родился, – писал впоследствии Дали, – я должен был идти по следам мертвеца, который продолжал жить во мне". Стремясь хоть как-то выиграть соревнование с несуществующим братом, он все время пытался привлечь к себе внимание окружающих и делал это весьма своеобразно: симулировал приступы удушья, падал на пол в конвульсиях. При этом Сальвадор наслаждался страхом родителей, которым его стоны напоминали смерть их первенца.

Большую часть детства и юности Сальвадор провел в принадлежавшем его семье домике на берегу моря в Кадиксе. Там он общался с рыбаками и рабочими, от которых узнавал о суевериях и мифах простонародья, что впоследствии оказало серьезное влияние на его творчество. В 1921 году семью потряс тяжелый удар – от рака умерла мать Сальвадора. Через год после этого горестного события Дали покинул родной дом и отправился в Мадрид. Ему удалось уговорить отца помочь основать свою художественную студию при Академии изящных искусств Сан-Фернандо. Однако спустя четыре года после смерти матери отец Сальвадора вновь женился, это привело к ухудшению отношений в семье, потому что сын посчитал этот брак предательством.

Уже в 1925 году была проведена первая персональная выставка Сальвадора Дали в Барселоне. У молодого художника быстро появилось множество неординарных знакомых в Мадриде, которые оказали определенное влияние на его жизнь и творчество. Среди них были такие знаменитые личности, как Луис Буньюэль – ведущий европейский кинорежиссер и Федерико Гарсия Лорка – поэт и драматург. Дали быстро проникся их настроениями и стал противником консервативных доктрин испанской политики и догм католической церкви, что вскоре привело его к несогласию с методами Академии изящных искусств и, в конечном итоге, исключению из нее в 1926 году за подстрекательство студентов к беспорядкам.

В 20-е годы XX века Сальвадор Дали пробует себя в различных направлениях живописи – реализме, импрессионизме, кубизме. В 1926 году он совершил поездку в Париж, в то время – мировой центр искусств, где побывал в мастерской Пабло Пикассо, работы которого произвели на молодого художника сильное впечатление. В том же году была проведена вторая персональная выставка Дали в Барселоне, в галерее Делмо.

В 1929 году Буньюэль пригласил художника в Париж для работы над сюрреалистическим фильмом под названием "Андалусский пес", который сейчас считается классикой сюрреализма. Заслуга Дали в создании картины была огромна. Одна из самых знаменитых и шокирующих сцен, в которой человеческий глаз разрезает лезвие, была придумана именно им. После выхода фильма на широкий экран Буньюэль и Дали стали знаменитыми. Их следующий фильм "Золотой век" был принят критикой с восторгом, но он же стал и причиной размолвки двух мастеров, так как каждый считал, что сделал для фильма больше, чем другой. Несмотря на то что творческий дуэт Дали – Буньюэль после этого распался, совместная работа оставила глубокий след в жизни обоих мастеров, а Сальвадор Дали избрал для себя путь сюрреализма.

В 1929 году, после завершения работы над "Андалузским псом", Дали вернулся в Кадикс, чтобы подготовиться к новой выставке в Париже. В его дом часто приезжали гости, одним из которых был французский поэт Поль Элюар. Вместе с ним у художника гостила и его семья – дочь Сесиль и жена Гала, ставшая вскоре любовницей, а позже – женой, моделью и музой Сальвадора Дали.

Картины художника становились все более сюрреалистичными, в них явно прослеживался сексуальный подтекст и читался открытый вызов морали и обществу. В одной из картин того периода, где вокруг силуэта Мадонны было грубо нацарапано: "иногда мне нравится плевать на портрет моей матери", его отец, с которым отношения у Сальвадора и так были не самыми теплыми, усмотрел осквернение памяти своей первой жены и матери художника. К этому добавилось недовольство ветречами сына с Галой Элюар, и отец в результате запретил Сальвадору посещать их семейный дом в Кадиксе.

Гала Элюар (урожденная Елена Делувина-Дьяконова) была почти на 10 лет старше Дали, к тому же он считал себя по сравнению с ней, долго вращавшейся в артистических кругах Парижа, простым провинциалом. Возможно, поэтому перед первым свиданием с покорившей его сердце женщиной молодой художник натер тело самодеятельными духами, представлявшими смесь рыбьего жира, козьих экскрементов и масла. Кроме того, Дали выбрил себе подмышки и выкрасил их в синий цвет, напомадил волосы на голове и воткнул в них красный цветок, выстриг дыры на одежде и повесил на грудь янтарную цепь. Правда, в последнюю минуту он все-таки смыл "духи". Влюбленный художник очень старался понравиться Гале, и она это поняла и оценила. Их взаимная страсть оказалась сильнее всех моральных преград, и уже в 1930 году Гала оставила Элюара и переехала к Сальвадору Дали. Удивительно, но факт – на их свадьбе, состоявшейся в 1934 году, одним из свидетелей был ее бывший муж. Забавно, что в дальнейшем супруги десятки раз повторяли брачную церемонию: Дали вновь и вновь женился на Гале, освящая свой союз с ней под сводами различных церквей и регистрируя брак во многих странах мира. Он даже добился аудиенции у Папы Римского, получив у него благословение на брак с любимой женщиной. После очередного венчания он давал торжественный обет и с восторгом отправлялся в свадебное путешествие.

Выставки художника становились все успешнее, картины хорошо продавались. На деньги, вырученные от продажи своих работ, Дали, который трудно переживал расставание с домом на берегу моря в Кадисе, купил собственный дом неподалеку от Порт Лигат, тоже на морском побережье.

Женитьба придала Сальвадору Дали новые силы и добавила уверенности в себе, Гала стала источником вдохновения художника. Он порвал с группой сюрреалистов во главе с Андре Бретоном, в которую вступил в 1929 году, и отныне принадлежал только себе. Он утверждал: "Сюрреализм – это я". С этого времени Дали начал использовать принципиально новый прием так называемого двойственного изображения. Что интересно, собственно художественную технику знаменитый живописец использовал далеко не новую, считая, что для создания картин достаточно достижений эпохи Возрождения, и не изобретал ничего принципиально нового, в отличие от остальных сюрреалистов. Гораздо больше внимания мастер уделял содержанию картин, высвобождая образы из подсознания, стараясь фиксировать каждое, даже самое мимолетное и нереальное видение. Метод работы над сюрреалистичными сюжетами своих картин Сальвадор Дали назвал параноидально-критическим. Художник был убежден, что для того чтобы освободить из глубин подсознания мысли, необходим разум сумасшедшего, не ограниченный рациональным мышлением и моральными установками. Идея о существовании целого мира подсознания была заложена в картине 1936 года "Предместья параноидально-критического города: полдень на окраинах европейской истории". На первый взгляд, там изображен обычный город, однако при более детальном рассмотрении оказывается, что перспективы отдельных частей картины не имеют ничего общего, многие детали будто взяты из сновидений, в разных частях города происходят события, не связанные друг с другом, но являющиеся плодами памяти художника. Примечательно, что названия своим картинам художник давал только тогда, когда работа над полотном была полностью завершена: "Как я могу узнать название картины, если я ее еще не написал!"