Вскоре Федор женился на графине Анне Васильевне Толстой, но детей у них не было. Затем последовали дворцовые интриги, к которым его отец, вице-канцлер Российского императорского двора Андрей Иванович Остерман, был причастен. В опале среди прочих оказался и его политический конкурент, фельдмаршал Бурхард-Кристоф Миних. И именно мужественное поведение фельдмаршала на судилище спасло жизнь обоим подследственным. Миних пережил Остермана на 20 лет (он умер в 1767 г.) и еще успел достойно послужить России.

После опалы отца и его ссылки в январе 1742 года Федор был переведен вместе с братом Иваном из гвардии в Троицкий пехотный полк, расквартированный в башкирских степях, где прослужил 20 лет. Императрица Елизавета Петровна лишила Федора высокой награды, правда, оба брата сохранили звания капитанов. Но уже через месяц они были частично амнистированы: им возвратили конфискованные отцовские имения.

Во время Семилетней войны с Пруссией подполковник Бутырского пехотного полка Ф. А. Остерман отличился храбростью и умением командовать. За боевые подвиги в августе 1758 года он был произведен в полковники и назначен командиром Вологодского пехотного полка. В боях под Франкфуртом в знаменитом Кунерсдорфском сражении 1 августа 1759 года полковник был ранен. В 1762 году уже к концу войны Остерман в чине генерал-майора командовал бригадой в Мекленбургском корпусе графа П. А. Румянцева. По окончании военных действий Федор Андреевич вернулся в Россию в составе Третьей дивизии под командованием князя В. М. Долгорукова.

22 сентября 1762 года, вскоре после вступления на престол, императрица Екатерина II наградила Ф. И. Остермана орденом Св. Анны 1-й степени и назначила шефом Нарвского пехотного полка. В 1763 году он был назначен командиром Московской дивизии и присутствующим в Военной коллегии.

17 января 1768 года его вновь наградили орденом Св. Александра Невского, которого Остерман был лишен в 1742 – м, а в 1771 году генерал-майор был произведен в генерал-поручики.

В том же году императрица предложила Государственному совету назначить Остермана губернатором Астрахани вместо Бекетова. В то время в Астраханской губернии было неспокойно. Калмыки, кочевавшие в низовьях Волги, удалились из России, "что произвело великое смятение в тех краях и дало повод к разным военным мерам". Впрочем, смены губернатора Астрахани тогда не произошло.

С 1773 года Федор Андреевич состоял губернатором Москвы. Тогда не было еще разделения института губернаторства на гражданскую и военную сферу – реформа губернского управления ощутимо коснулась Москвы, когда Остермана на посту губернатора сменил 1 января 1781 года печально известный обер-полицмейстер Н. П. Архаров.

Воспоминаний современников о Ф. А. Остермане сохранилось очень мало. Одно из них оставил И. М. Долгоруков. Оно относится к моменту окончания Долгоруковым университета. "При первом моем появлении в свете Остерман ободрил меня своим вниманием и похвалил; принял меня в доме своем, как родственника; снабжал рекомендациями к уважительным лицам в Петербурге… В первый раз, когда я к нему приехал с почтительным визитом, он меня принял в своем кабинете и с благородной откровенностью сказал мне следующее: "Наши предки всегда ссорились, и междоусобия их у Двора были причиной ссылок и ужаснейших бедствий для вашего и нашего рода; нам, потомкам, надлежит это забыть, и прежние раны уврачевать дружелюбным между собою общением"".

Остерман был хорошо знаком с известным духовным деятелем и просветителем Московским митрополитом Платоном, под попечительством которого находилась Академия. Уже в преклонном возрасте Федор Андреевич брал у Платона уроки богословия и вел с ним переписку. К сожалению, сегодня остается невыясненным, какое место занимал Ф. А. Остерман в жизни митрополита. Исследователь И. М. Снегирев в 1856 году писал, что Платон действительно преподавал богословие Остерману. Это доказывают найденные после их смерти тетради, писанные собственною рукою Платона, и переписка его с канцлером И. А. Остерманом.

В день 20-летия вступления на престол Екатерины II, 28 июня 1782 года, Остерман получил чин 2-го класса – действительного тайного советника (в звании сенатора он оставался до самой смерти). В 1793 году Федор Андреевич удостоился высшей российской награды – ордена Св. Апостола Андрея Первозванного.

В московском доме Федора Остермана в Малом Трехсвятительском переулке проживали (помимо хозяев) родственники его жены Анны Васильевны. Мать Федора Тютчева, Екатерина Львовна, была ее племянницей и воспитанницей. Здесь прошли детские годы будущего поэта, родилась его сестра Дарья. Екатерина Львовна почитала Ф. А. Остермана как отца, историки предполагают, что своего сына она назвала в честь Федора Андреевича.

В старости Ф. А. Остерман удивлял московскую публику своими причудами. Анекдоты, которые ходили о нем, запечатлели Д. Н. Бантыш-Каменский, П. А. Вяземский и некоторые другие авторы.

Был случай, когда в доме у своих друзей Остерман поднял на руки хозяина вместо его внука и очень удивлялся, что за неделю мальчик мог так потяжелеть.

В другой раз он принял известного и знатного посетителя за некую барыню, стал обличать его мотовство и распутство и грозил отдать в опеку.

Садясь в кресло, Федор Андреевич кричал, чтобы везли его в Сенат, чесал за обеденным столом ногу соседа вместо своей ноги, плевал в его тарелку. Бывало, чудак, выходя на улицу из кареты, долго стоял неподвижно возле какого-нибудь дома, уверяя лакея, что он еще не закончил своего занятия, между тем как с крыши лил дождь. Иногда он являлся в гости в таком наряде, что заставлял барышень краснеть, а вступив с хозяином в ученый разговор, тут же засыпал.

К несчастью, браки Федора Андреевича и Ивана Андреевича Остерманов потомков не имели. Иван, женатый на Александре Ивановне Талызиной, дослужился до вице-канцлера, президента Коллегии иностранных дел. Он был человеком сосредоточенным и благородным. "Гербовник" так и пишет о нем: "Муж души возвышенной, пламенно любящий свое отечество, он благородством поступков своих стяжал почтение современников".

Знаменитой фамилии грозило угасание. Братья обратились к Екатерине II с просьбой о передаче имени, титула и герба Остерманов их двоюродному внуку (т. е. внуку их сестры), Александру Ивановичу Толстому. Государыня просьбу благосклонно рассмотрела и издала соответствующий разрешительный указ.

Еще в 1742 году младшая сестра Федора Андреевича – графиня Анна Андреевна Остерман – в возрасте 18 лет по личному выбору императрицы Елизаветы Петровны была выдана замуж за незнатного подполковника Матвея Андреевича Толстого. Таким образом, императрица, с одной стороны, выступила как благодетельница, устраивая судьбу дочери опального вице-канцлера, с другой – брак представительницы столь знатного рода с малоизвестным подполковником определенно был наказанием: в замужестве Анна лишалась графского титула, а ее дети наследовали только дворянство.

Внук Анны Андреевны, Александр, родился в 1770 году, на следующий год после ее смерти. В 26 лет он был уже подполковником, участвовал в штурме Измаила, имел орден Св. Георгия 4-й степени. Его имя сохранено в военных анналах, он был боевым генералом и в качестве командира дивизии активно участвовал в сражениях с французами. В битве под Кульмом 30 августа 1813 году храброму генералу оторвало руку.

Особенно любил своего внучатого племянника отставной генерал-поручик Федор Остерман, которому тот навевал воспоминания о боевой молодости.

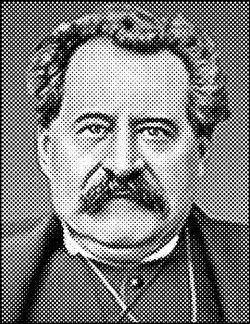

Значительно позже, живя в Италии, Александр Иванович Толстой-Остерман заказал несколько литографированных портретов своих родственников, в том числе и братьев Остерман. Под изображением Федора Андреевича он сделал надпись "Мой благодетель".

Умер Федор Андреевич в Москве 10 ноября 1804 года. Он оставил интересные "Замечания на записки Манштейна о России", которые были напечатаны в "Отечественных записках" в 1825, 1826, 1828 и 1829 годах.

Чудачества Ф. А. Остермана передались и его родственнику, поэту Федору Тютчеву. Он унаследовал от графа не только имя, но и рассеянность, которая была темой многих анекдотов при петербургском дворе. Рассказывали, к примеру, о том, что как-то вместе с ненужными ему бумагами поэт бросил в мусорную корзину целый ворох своих стихов и переводов. Тютчев не принимал никакого участия в издании двух своих прижизненных книг – их подготовили к печати его друзья. У поэта они вызвали только ироническую усмешку: он считал, что "писанье – ужасное зло. Оно – как будто второе грехопадение злосчастного разума". И все-таки писал стихи, не мог не писать их, потому что Бог дал ему этот дар.

РЫБАКОВ НИКОЛАЙ ХРИСАНФОВИЧ

(род. в 1811 г. – ум. в 1876 г.)

Николай Хрисанфович Рыбаков – великий российский трагик, всю свою жизнь посвятивший театру. Это был исключительно сердечный, бескорыстный и отзывчивый человек. И вместе с тем – неуемный фантазер и выдумщик. Если бы кто-то собрал и опубликовал рассказанные им истории, получилась бы занимательная книга в духе приключений барона Мюнхгаузена.

Николай Рыбаков родился 7 мая 1811 года в Курске. Его родителей никак нельзя было назвать зажиточными людьми. Пока был жив отец (он умер, когда Николаю едва исполнилось три года), служивший управляющим имениями курских помещиков Вельяминовых, семья не испытывала особой нужды. Но после его смерти все тяготы по обеспечению семьи и ведению хозяйства легли на плечи матери. Открытая ею белошвейная мастерская приносила не слишком большой, но, по крайней мере, постоянный доход. Николай часто заходил в мастерскую и наблюдал за посетителями. Ему нравилось изучать людей – манеру их поведения, разговора. А посетители охотно беседовали с любознательным и смышленым мальчуганом.

В десятилетнем возрасте Николая отдали в губернскую прогимназию, которую он благополучно окончил спустя четыре года – в 1825 году. Четырехлетняя гимназия не давала выпускникам ни блестящего образования, ни особой подготовки для дальнейшей учебы. Изучив четыре правила арифметики и обучившись грамоте, гимназисты оказывались во взрослом мире, далеко не всегда настроенном благожелательно. Именно во время учебы Рыбаков впервые попал в театр. С замиранием сердца смотрел Николай старинную мелодраму "Пустынник с острова Фромантеро". Театр казался ему целым миром, в котором свои законы и правила и который разительно отличается от серой реальности. Да и что хорошего могло ждать Рыбакова в жизни – его семья не имела ни средств, ни особых связей, поэтому единственным выходом для молодого человека было устроиться на службу и постепенно карабкаться по служебной лестнице.

Практически сразу после окончания гимназии Рыбаков поступил в курскую казенную палату. Он влился в чиновничью среду с огромной неохотой. Все в ней было расписано на много лет вперед: переписка бумаг, подхалимство перед начальством, медленное, но верное продвижение от коллежского регистратора до столоначальника (лет этак через сорок!). Став канцеляристом, Николай постоянно думал о театре. Крошечного жалованья катастрофически не хватало. Тогда, чтобы иметь возможность посещать спектакли, Рыбаков отправился к содержателю театра Штейну и заключил с ним соглашение: Николай обязался бесплатно участвовать в массовке, а антрепренер за это предоставил ему право посещать театр бесплатно.

Какой любитель театра не мечтает о том, чтобы хоть раз самому выйти на сцену! Рыбаков отчаянно хотел этого, и вскоре такой случай представился. 5 февраля 1826 года он впервые получил маленькую роль в водевиле Федорова "Чудные встречи, или Суматоха на маскараде". Николай имел приятную внешность, к роли подошел очень ответственно, и это решило его дальнейшую судьбу. Постепенно все привыкли к тому, что Николаю достаются все новые и новые небольшие роли. Играл он совершенно бесплатно, и это вполне устраивало и администрацию, и его самого.

Так продолжалось до 1829 года, когда театр Штейна отправился на длительные гастроли в Клев. Рыбаков принял смелое решение: оставить надежную карьеру чиновника и посвятить себя театру. Переписка бумаг еще долго давала ему возможность подработать – почерк у Николая был прекрасный, – но дальнейшая его жизнь преимущественно проходила на подмостках. Чтобы подчеркнуть свой новый статус, он взял себе псевдоним Львов и отправился с группой Штейна на гастроли.

По непонятной причине Штейн не давал Рыбакову новых ролей. Он как будто не замечал явного таланта молодого артиста. В конце концов, в начале зимы 1832 года труппа раскололась на две части, и Рыбаков оказался в коллективе, который возглавил бывший актер театра Штейна Людвиг Юрьевич Млотковский. Примерно в течение десяти лет эта труппа стала настоящим украшением Харькова. В то время Харьков был единственным центром просвещения на Восточной Украине, здесь был университет, здесь собрались выдающиеся деятели культуры того времени. Млотковский серьезно занялся репертуаром театра. В числе спектаклей, сыгранных на харьковской сцене труппой Млотковского, были шекспировские "Гамлет", "Отелло", "Король Лир", "Ромео и Джульетта". Ставили и российских авторов – "Недоросля" Фонвизина, "Ревизора" и "Женитьбу" Гоголя…

Именно Млотковский первым разглядел талант Рыбакова. Он начал давать ему значительные роли в трагедиях. Николай стал знаменит, отказался от псевдонима и начал искать собственный путь к мастерству. С каждым новым представлением он раскрывался и совершенствовался все больше, покоряя публику и заставляя критиков признать, что его игра существенно отличается от того, что было прежде. Рыбаков избегал вычурности и позы, он брал искренностью, воодушевлением. Вскоре появились и учителя, благодаря которым он сумел из просто талантливого артиста превратиться в гениального. Первым был Павел Степанович Мочалов – великий московский актер, которого Млотковский на рубеже 30–40-х годов несколько раз приглашал в Харьков. Вторым – М. С. Щепкин, начинавший, как и Рыбаков, в труппе Штейна.

В начале 40-х годов Млотковский уехал из Харькова. Во главе созданного им театра оказалась группа дельцов, и Рыбаков принял решение отправиться на гастроли. С этого момента он практически постоянно переезжал из города в город. В его "послужном списке" были десятки городов и ярмарок – от Клева и Одессы до забытых Богом медвежьих углов, где роль театра отводилась полуразвалившемуся сараю, а актерские труппы влачили нищенское существование…

Вскоре Рыбаков стал одним из самых известных провинциальных актеров. Его имя привлекало публику, с ним охотно заключали контракты. Настало время попробовать себя в столичном театре. Николай Рыбаков дважды пытался поступить на столичную сцену. Первый раз – в 1852 году, второй – в 1854-м. Однако ни первый дебют в московском Малом театре, ни второй – в петербургском Александринском – успехом не увенчались. Позже Рыбаков с горечью вспоминал о причинах своего поражения: "Я еще в 50-х годах хотел поступить в труппу императорских театров, и даже дебютировал и очень удачно, но потом, встретив против себя подкопы и интриги, чуть было не побил режиссера… Тогда меня призвал к себе директор театра и стал говорить мне: – По твоему таланту, говорит, я бы очень охотно принял тебя в труппу… Но я тотчас перебил его: – Прежде всего я попрошу, ваше превосходительство, отличать меня от вашего лакея и булочника – не говорить мне "ты"… Директор нахмурился и продолжал: – По таланту-то вашему я бы вас принял, но по характеру вы не годитесь: вы легко можете угодить в солдаты… Так я и остался весь свой век провинциальным артистом – Несчастливцевым!"

Кажется довольно странным, что выдающийся человек, наделенный чувством собственного достоинства, оказался в списке чудаков и оригиналов… Однако, по свидетельству современников, Николай Хрисанфович обладал патологической страстью к вранью. Вранье это было безобидным, никогда не затрагивало третьих лиц, и не приносило Рыбакову ничего, кроме репутации чудака. Когда он начинал рассказывать очередную невероятную историю, то воодушевлялся до такой степени, что сам начинал свято верить в то, что говорит. Вот лишь немногие из его историй.

Как-то в Клеве, посещая Лысую Гору, Рыбаков, по его словам, познакомился с молоденькой ведьмой. Хотя особого удовольствия общение с нечистой силой ему не доставляло, поскольку дамочка была с хвостом и нечесаная, но любопытства ради хотелось уяснить, что же это за ведьмы такие. Театральный сезон подходил к концу, и Николаю нужно было возвращаться в Москву. А денег в кармане – ни копейки, занять было не у кого, но находчивый актер сообразил, к кому обратиться. Пошел он на Лысую Гору, вызвал свою Углядку (так знакомую ведьму звали) и попросил добыть для него денег, а в залог пообещал оставить свою библиотеку.

Ведьма в ответ пропищала, что денег они не признают и при себе их не держат, но бесовскою властью обладают, и предложила доставить его в Москву задаром. Однако возмущенный Николай отказался от путешествия на помеле. Тогда ведьма объяснила, что он может поехать на чем угодно, хоть на бревне. Бревно показалось актеру более солидным транспортом, и он согласился.