– Обитающая в садах!

Хотят друзья мои услышать голос твой,

позволь и мне внимать ему.

Она – Ему:

– Беги ко мне, возлюбленный мой,

как газель или юная лань,

по вершинам благоухающим!

(8:11-14)

Раши утверждает, что в этих строчках виноградник снова предстает как символ богатства Соломона, но героиня не завидует царю, так как ее виноградник – это ее красота, а пришедшая к ней любовь выше любых земных богатств.

Художественная мощь, поэтическая гениальность текста "Песни песней" не вызывают сомнений. Именно поэтому до сих пор ни на один язык нет равноценного перевода данного произведения, хотя в различных странах в разное время за него брались подлинно вдающиеся поэты. Чтобы читатель понял трудности, связанные с таким переводом, приведем транскрипцию лишь двух первых строк "Песни песней":

Шир ха-ширим ашер ле Шломо:

ишкани ми-нешикот пи-ху..

Понятно, что необычайная красота фразы "Песни песней Шеломо": "О, пусть он целует меня поцелуями уст своих!.." во многом связана не только с ее ритмом и содержанием, но и шестикратной аллитерацией "ш". Для того чтобы передать всю красоту этих строк, необходимо как виртуозно владеть поэтической техникой, так и обладать знанием языка оригинала. Но переводчиков, обладавших сразу двумя этими качествами, было немного. К числу их принадлежал оставшийся неизвестным русский переводчик XVI века, прекрасно ощущавший все величие текста, с которым ему пришлось работать. Любопытно, что при переводе он решил первую строку "Песни песней" дать в почти оригинальном звучании, а во второй передать ее звукопись:

Ширь гаширим аширли Шломо.

Рекше: Песни Песнем иже к Соломону.

Лобжи мя от лобзаниа усть твоих, яко

Благо любости твоа паче вина…

Но вместе с тем на текст "Песни песней" можно посмотреть совершенно иначе, на нечто куда большее, чем "просто" гениальную поэму – так, как на протяжении вот уже как минимум двух тысячелетий смотрят на него еврейские и некоторые христианские мистики.

* * *

"Когда строительство Святого Храма было завершено и небесные и земные сферы, наконец, объединились в одно целое, тогда вдохновение пришло к царю Шломо и он создал Песнь Песней. Священный Храм был повторением небесного Святого Храма. С самого дня сотворения мира не было веселья большего на земле пред лицом Всевышнего, да святится Его имя, чем в тот день, когда был построен Святой Храм на Земле", – говорит книга "Зоар", основа основ каббалы – еврейского мистического учения.

Итак, согласно традиционному еврейскому взгляду, "Песнь песней" была написана в день завершения строительства Храма; она – порождение того восторга, который испытал царь Соломон, увидев, чем завершилось его начинание. И величие этой песни было достойно величия Храма.

Столп талмудической учености, рабби Акива идет еще дальше: он утверждает, что день тот был велик именно созданием "Песни песней", а не завершением строительства Храма, то есть ставит "Песнь песней" выше Храма! Сама эта позиция проистекает из глубокого убеждения еврейских мистиков, что "Песнь песней" ни в коем случае нельзя понимать буквально, как поэму о земной любви мужчины и женщины. Каждое ее слово, с этой точки зрения, исполнено глубочайшего мистического смысла, каждое ее слово пронизано высшей святостью. Общий смысл "Песни песней" отражает взаимоотношения между еврейским народом и Богом, которые изначально уподоблялись отношению между мужем и женой, а сам завет еврейского народа с Всевышним – брачному договору.

Вот как разъяснял такую трактовку "Песни песней" замечательный русский писатель Василий Розанов: "Иегова есть "супруг Израиля", когда-то давший ему, как жених, в "вено" землю Ханаанскую и затем все время мучивший "невесту и жену" приступами яростного ревнования. В этом суть всех пророчеств, сплетающих нежность ласк и обещаний с угрозами за возможную измену.. "Давала мять сосцы свои чужеплеменникам"; "раскидывала ноги по дорогам и блудила, а не была со Мною"… Весь пресловутый "монотеизм" евреев есть "единомужие", верность "одному мужу", какою Авраам поклялся при завете Богу за себя и за потомство ("семя") свое…

В этом – смысл тысячи слов, обещаний, нежности. Или – гремящих, невероятных угроз, "если будут мять сосцы у тебя другие" (то есть не "Аз, Бог твой"). В этом отношении "Песнь песней" есть символ или иносказание любви Божьей к человеку, любви человека к Богу.. В "Песни песней" говорится о Соломоне и Суламифи; в то же время тут говорится о каждом израильтянине и израильтянке; это книга постоянного семейного чтения в собрании всей семьи, в вечер с пятницы на субботу, в то же время это и песнь о завете между Богом и человеком. Светы переливаются, тени волнуются, сумрак сходит на землю: лица неразличимы, очерк фигур неясен… Да и не нужно, не хочется этого. Но восточные ноздри широко раскрыты, нервные, восприимчивые, утонченно чувствующие: все "говорится" ароматом, и даже шепот, неясный, мглистый, невнятный – почти ненужное здесь дополнение. "Кто тут? Я ли, мы ли? Соломон, Суламифь? Или Бог и Царица-Саббатон ныне в субботу сходятся в каждую еврейскую хижину? Вежды слипаются, разум неясен… и не хочется различить. Не хочется ответить… Все – слилось, и все – едино… Единое в Едином, одна для одного, один для одной". "Монотеизм", – шепчут ученые. "Не проходите мимо, не вспугните любовь", – поправляет "Песнь песней".

Только раз удалось это человечеству.. И нельзя поправить, нельзя переиначить ничего в "Песни песней"… Пусть же поется она, вечная, без переложений и без подражаний…"

Насчет "книги постоянного семейного чтения" Василий Розанов, конечно, несколько погорячился, но в целом написанное им, безусловно, верно. В ряде еврейских общин принято читать "Песнь песней" в синагоге накануне субботы, причем начало и окончание ее чтения сопровождается специальными благословениями, позволяющими хотя бы частично понять значение этого произведения в мировоззренческой системе иудаизма.

Вот как звучит благословение по окончании чтения: "Властелин миров! Да будет воля Твоя Бог, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы в заслугу "Песни песней", которую мы прочли и которая – Святая Святых, в заслугу ее строф, в заслугу ее строк, в заслугу ее букв, в заслугу ее огласовок, в заслугу ее скрытого смысла и святых тайн, чистых и великих, что заключены в ней, да будет час этот часом милосердия; часом, когда Ты прислушиваешься и внимаешь нашим молитвам и очищаешь нас. И да предстанет перед Тобой наше чтение "Песни песней" так, как будто познали мы все ее тайны, великие и дивные, что запечатаны и закрыты в ней; и да достигнут души наши места вечного, словно сделали мы все, что возлагалось на нас сделать в этом воплощении, и во всех других воплощениях, и во время пребывания меж мирами, и да удостоимся мы мира грядущего со всеми праведниками. И да исполнятся все пожелания сердца нашего, которые к добру, и да будет направлено сердце наше, и слова уст наших, и помыслы наши, и деяния рук наших на служение Тебе. И пошли благословение, удачу и пропитание всем делам рук наших. И возроди нас из пепла, из унижения нашего подними нас и возврати Шхину свою в Святой город Твой как можно скорее, в наши дни. Амейн!"

Согласитесь, что с этой точки зрения весь текст "Песни песней" воспринимается иначе. Та же пятая глава вдруг начинает звучать как жалоба еврейского народа на своих притеснителей и на то, что Господь не откликается на его зов, хотя Его народ всей душой стремится к Нему:

Помню, как душа моя рвалась к Нему,

когда Он обращался ко мне,

а теперь я искала Его – и не находила,

звала Его, а Он не откликался.

Повстречались мне стражники, обходившие город,

избили меня, изранили.

шаль сорвали с меня

стражи стен городских…

И следующий за этим вопрос "подруг" превращается в вопрос о том, почему, несмотря на все происходящие с ним потрясения, народ Израиля остается верен своему Богу:

Подруги – Ей:

– Чем Возлюбленный твой отличается от других,

прекраснейшая из женщин?..

Она – подругам:

– Белолиц мой возлюбленный и румян,

не найти подобного ему и среди десятков тысяч…

Как уже наверняка догадался читатель, за тысячелетия существования иудаизма в таком ключе было написано бесчисленное множество комментариев к "Песни песней". Представляя их квинтэссенцию, один из крупнейших еврейских религиозных философов наших дней раввин Адин Штейнзалыд писал: "Персонажи "Песни песней" – это одновременно и индивидуальности, и сообщества; песнь земна и в то же время возвышенно духовна. С одной стороны, это – поэма о романтических взаимоотношениях влюбленных, которые теряют и вновь обретают друг друга. Но это также и песнь о любви в более глубоком смысле этого слова – о неразрывной связи Израиля с его Богом. Это песнь о любви и преданности, об изгнании и об избавлении, об ошибках и о покаянии. Еще один смысловой пласт – взаимоотношения души с ее Источником; в таком понимании песнь эта – о томлении души, разлученной со Всевышним, о том, как она ищет Его и молит о восстановлении прежней связи. А на еще одном, четвертом, самом, возможно, высоком уровне – это песнь об отношениях Создателя со всем сотворенным. Его бесконечной сути Эйн Соф – со Шхиной, эманацией Бога в мироздании".

И далее:

"Отсутствие у "Песни песней" начала и конца говорит о том, что эта история относится не к определенному отрезку времени в прошлом или будущем. Она, скорее, – в настоящем, современна каждому и потому актуальна для всех. И хотя некоторые соотносимые с ней события действительно имели место в прошлом (как, например, исход из Египта на смысловом уровне "народ Израиля – Всевышний"), это означает не только то, что ключевые моменты прошлого свежи в народной памяти, – наряду с этим можно утверждать следующее: происшедшее когда-то воссоздается как в настоящем, так и в будущем, – то, что случилось три тысячи лет тому назад, воспроизводится в сегодняшней действительности или найдет воплощение в грядущем. Иными словами, времена сменяют друг друга, но "Песнь песней" остается неизменной на каждом из исторических этапов, сюжет ее "прокручивается" бессчетное число раз".

Завершая этот разговор о "Песни песней", автор считает себя не вправе не упомянуть еще две версии ее происхождения, решительно отвергаемые как религиозными авторитетами, так и серьезными учеными, но, тем не менее, весьма любопытные.

Согласно первой из них, "Песнь песней" была и в самом деле написана Соломоном в канун Праздника обновления Храма, но написана не в честь этого события, а в честь… своей свадьбы с египетской принцессой. Эта поэма, по данной версии, – свадебный подарок царя молодой жене. Восемь дней продолжалась их свадьба – и каждый день на пиру исполнялась одна из глав. Таким образом, эта версия основана на предположении, что брак с дочерью фараона все же был для Соломона чем-то большим, чем просто политическим браком.

И наконец, вторая, уж совершенно романтическая версия также приписывает авторство "Песни песней" Соломону, но утверждает, что она отразила… тоску царя по подлинной, искренней любви, которую ему так и не дано было познать. Все его женщины, как казалось Соломону, любили его за его славу, богатство, власть; в их ласках так и чувствовалась расчетливость блудниц. Ему же хотелось иной, идеальной возлюбленной – и ее образ глубоко по-человечески несчастный монарх и воссоздал в великой поэме.

Впрочем, согласитесь, не так уж и важно, как и для чего была написана "Песнь песней" и является царь Соломон ее автором или нет. В любом случае она неразрывно связана в сознании человечества с его именем, и, пока оно существует, все новые и новые поколения будут открывать для себя и по-разному понимать эти вечные прекрасные слова:

Запечатлей меня в сердце своем, не разлучайся со мной,

как не расстаешься ты с перстнем на пальце своем;

ибо всевластна, как смерть, любовь,

жестока, как преисподняя, ревность…

…Я принадлежу моему другу, а мой друг – мне…

Глава шестая Золотой Иерусалим

Вскоре после завершения строительства Храма Соломон приступил к постройке царского дворца. Старый дворец Давида, построенный финикийскими зодчими, был неплох, но он был не в состоянии вместить куда более обширный гарем и двор его сына. Но самое главное: он явно не отвечал амбициям Соломона. Новый дворец, по его замыслу, конечно же не мог соперничать по своему великолепию с Храмом, этим "домом Царя Царей", но при этом должен был поражать воображение каждого, кто в него входил. Это должен был быть дворец "величайшего из земных царей", обладающего неслыханными богатством, могуществом и властью. А значит, Соломону снова требовались тысячи рабочих рук, мастерство финикийских зодчих, ливанский кедр, слоновая кость и золото. Очень много золота!

Рассказывающая об этом новом грандиозном проекте Соломона, Третья книга Царств не называет точного места, где он был построен, однако из других книг Библии становится понятно, что дворцовый комплекс Соломона был возведен на территории, простиравшейся между Городом Давида, то есть самой древней территорией Иерусалима, и Храмовой горой. В книгах пророков и поздних исторических хрониках эта местность называется Срединным городом, так как она находилась выше "нижнего города", каковым являлся Город Давида, но ниже Иерусалимского храма. Другое название этого места – Мило. Оно происходит от глагола "лемалот" ("наполнить"), поскольку, прежде чем начать строительство, Соломону пришлось наполнить эту местность камнями, чтобы выровнять строительную площадку.

Возведение дворцового комплекса длилось 13 лет. Столь долгая продолжительность стройки, по Флавию, объяснялась тем, что, несмотря на всю любовь Соломона пускать пыль в глаза, собственный дворец значил для него все же куда меньше, чем Храм. И кроме того, если для Храма значительная часть стройматериалов была заготовлена еще Давидом, то для дворца все пришлось добывать уже самому Соломону (использовать оставшиеся после строительства Храма материалы он не захотел как по религиозным, так и по моральным соображениям).

В Библии дворец Соломона называют "домом леса Ливанского", из чего порой делается совершенно неверный вывод, что это здание было деревянным, сделанным из ливанского кедра. На деле свое название дворец получил оттого, что его внутренние помещения покоились на расположенных в три ряда сорока пяти колоннах (по 15 в каждом ряду) из ливанского кедра, вызывавших ассоциацию с лесом.

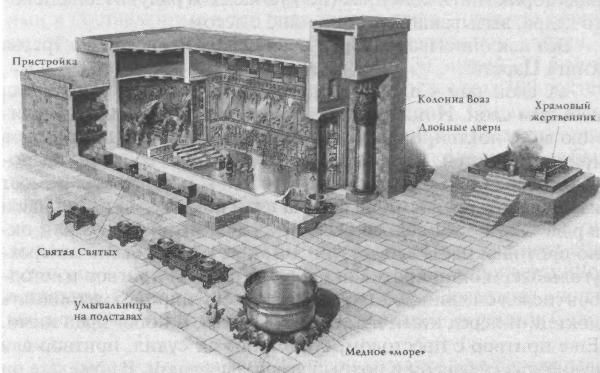

Устройство Иерусалимского храма.