* * *

Впрочем, двух людей, двух женщин, он любил – и обеих утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьминишна, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал:

…Рассказать, чем сердце жило,

Чем болело и горело,

И кого оно любило,

И чего оно хотело.

Так мечтаешь хоть недолго

О далекой, об отцветшей.

Имя сладостное Волга

Сходно с именем ушедшей.

Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частию в Костроме, частию в Петербурге. Мечтой их было уехать из советской России, где господствовали, по его выражению, "очеловеченные звери". Сологуб писал:

Снова саваны надели

Рощи, нивы и луга.

Надоели, надоели

Эти белые снега,

Эта мертвая пустыня,

Эта дремлющая тишь!

Отчего ж, душа-рабыня,

Ты на волю не летишь,

К буйным волнам океана,

К шумным стогнам городов,

На размах аэроплана,

В громыханье поездов,

Или, жажду жизни здешней

Горьким ядом утоля,

В край невинный, вечно-вешний,

В Элизийския поля?

Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 г. Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать.

Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: "Товарищи, что ж вы делаете?

Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем, как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times’е, а Сологуб – ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов – и т. д.".

Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержали. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста.

Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиною месяцев. Все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор – на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб "ужинает в незримом присутствии покойницы". В ту пору я видел его два раза: вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны, у П. Е. Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 г. – у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия.

Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали (в последние три года – вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. Недаром, упорствуя, не сдаваясь, в холоде и голоде, весной 1921 года, в двенадцать дней, написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто бы даже немыслимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни "пролетарского искусства" выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над "злою жизнью":

Тирсис под сенью ив

Мечтает о Нанетте

И, голову склонив,

Выводит на мюзетте:

Любовью я, – тра, та, там, та, – томлюсь,

К могиле я, – тра, та, там, та, – клонюсь.

И эхо меж кустов,

Внимая воплям горя,

Не изменяет слов,

Напевам томным вторя:

Любовью я, – тра, та, там, та, – томлюсь,

К могиле я, – тра, та, там, та, – клонюсь…

Париж, январь 1928 г

Есенин

Летом 1925 года прочел я книжку Есенина под непривычно простым заглавием: "Стихи. 1920–1924". Тут были собраны пьесы новые и не совсем новые, т. е. уже входившие в его сборники. Видимо, автор хотел объединить стихи того, можно сказать, покаянного цикла, который взволновал и растрогал даже тех, кто ранее не любил, а то и просто не замечал есенинской поэзии.

Эта небольшая книжечка мне понравилась. Захотелось о ней написать. Я и начал было, но вскоре увидел, что в этом сборнике – итог целой жизни и что невозможно о нем говорить вне связи со всем предыдущим путем Есенина. Тогда я перечел "Собрание стихов и поэм" его – первый и единственный том, изданный Гржебиным. А когда перечел, то понял: сейчас говорить о Есенине невозможно. Книжка, меня (и многих других) взволновавшая, есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Стало для меня несомненно, что настроения, отраженные в этом сборничке, переходные; они нарастали давно, но теперь достигли такой остроты, что вряд ли могут быть устойчивы, длительны; мне показалось, что так ли, иначе ли судьба Есенина вскоре должна решиться, и в зависимости от этого решения новые его стихи станут на свое место, приобретут тот или иной смысл. В ту минуту писать о них значило либо не договаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился. Решил ждать, что будет. К несчастию, ждать оказалось недолго: в ночь с 27 на 28 декабря в Петербурге в гостинице "Англетерр", "Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь".

* * *

Он родился 21 сентября 1895 года в крестьянской семье, в Козминской волости, Рязанской губернии и уезда. С двух лет, по бедности и многочисленности семейства, был отдан на воспитание деду с материнской стороны, мужику более зажиточному. Стихи стал писать лет девяти, но более или менее сознательное сочинительство началось с шестнадцатилетнего возраста, когда Есенин окончил закрытую церковно-учительскую школу.

В своей автобиографии он рассказывает:

"Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по редакциям, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй Городецкий… Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова".

"Грянул" он в Петербург простоватым парнем. Впоследствии сам рассказывал, что, увидев Блока, вспотел от волнения. Если вчитаемся в его первый сборник "Радуница", то увидим, что никаких ясно выраженных идей, отвлеченностей, схем он из своей Козминской волости в Петербург не привез. Явился с запасом известных наблюдений и чувств. А "идеи" если и были, то они им переживались и ощущались, но не осознавались.

В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее городами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с политической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы ее понимаем, он, в сущности, не знал. Для него родина – своя деревня да те поля и леса, в которых она затерялась. В лучшем случае ряд таких деревень: избяная Русь, родная сторонушка, не страна – единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не географическое. Какие-нибудь окраины для Есенина, разумеется, не Россия. Россия – Русь, Русь – деревня.

Для обитателя этой Руси весь жизненный подвиг – крестьянский труд. Крестьянин забит, нищ, гол. Так же убога его земля.

Слухают ракиты

Посвист ветряной…

Край ты мой забытый,

Край ты мой родной.

Такой же нищий, сливаясь с нею, ходит по этой земле мужицкий Бог:

Шел Господь пытать людей в любови,

Выходил Он нищим на кулижку.

Старый дед на пне сухом, в дуброве,

Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,

На тропинке, с клюшкою железной,

Знать, от голода качается, болезный.

И подумал: – Вишь, какой убогой.

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:

Видно, мол, сердца их не разбудишь…

И сказал старик, протягивая руку:

– На, пожуй… маленько, крепче будешь.

Можно по стихам Есенина восстановить его ранние мужицко-религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог – отец. Земля – мать. Сын – урожай.

Истоки есенинского культа, как видим, древние. От этих истоков до христианства еще ряд этапов. Пройдены ли они у Есенина? Вряд ли. Начинающей Есенин – полуязычник. Это отнюдь не мешает его вере быть одетою в традиционные образы христианского мира. Его религиозные переживания выражены в готовой христианской терминологии. Только это и можно сказать с достоверностью. Говорить о христианстве Есенина было бы рискованно. У него христианство – не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает ту же мужицкую веру в формах вполне языческих:

Полюбил я мир и вечность,

Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,

Все тревожно и светло.

Плещет алый мак заката

На озерное стекло.

И невольно в море хлеба

Рвется образ с языка:

Отелившееся небо

Лижет красного телка.

Вот оно: небо – корова; хлеб, урожай – телок; небо родит урожай; правда высшая воплощается в урожае. Но Есенин сам покамест относится к этой формуле всего лишь как к образу, как к поэтической метафоре, нечаянно сорвавшейся с языка. Он еще сам не знает, что тут заключена его основная религиозная и общественная концепция. Но впоследствии мы увидим, как и под какими влияниями этот образ у него развился и что стал значить.

* * *

В конце 1912 года в Москве стал ко мне хаживать некий X. Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров, статен, старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых. Держался он добрым молодцем, Бовой-королевичем. Уверял, разумеется, что нигде не учился. От С. В. Киссина (Муни), покойного моего друга, я знал, что X. в одно время с ним был не то студентом, не то вольнослушателем на юридическом факультете. Стихи он писал недурно, гладко, но в том псевдорусском стиле, до которого я не охотник.

В его разговоре была смесь самоуничижения и наглости. Тогда это меня коробило, позже я насмотрелся на это вдоволь у пролетарских поэтов. X. не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смялся, а ухмылялся. Бывало, придет – на все лады извиняется: да можно ли? да не помешал ли? да, пожалуй, не ко двору пришелся? да не надоел ли? да не пора ли уж уходить? А сам нет-нет да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так: поучить, наставить. Потому что нам где же, мы люди темные, только вот, разумеется, которые ученые, они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да… Любил побеседовать о политике.

Да, помещикам обязательно ужо красного петуха (неизвестно что: пустят или пустим). Чтобы, значит, был царь – и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жиды (а вы сами, простите, не из евреев?) и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеною завладеть. Интеллигенции – земной поклон за то, что нас, неучей, просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим: вот как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных – тоже: это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь – она вся хрестьянская, да. Мужик – что? Тьфу, последнее дело, одно слово смерд. А только ему полагается первое место, потому что он вроде как соль земли… А потом, помолчав:

– Да. А что она, соль? Полкопейки фунт.

Муни однажды о нем сказал:

– Бова твой подобен солнцу: заходит налево – взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке.

Меж тем X. изнывал от зависти – не давали ему покою лавры другого мужика, Николая Клюева, который явился незадолго до того и уже выпустил две книги: одну – с предисловием Брюсова, другую – со вступительной статьею В. Свенцицкого, который без обиняков объявил Клюева пророком.

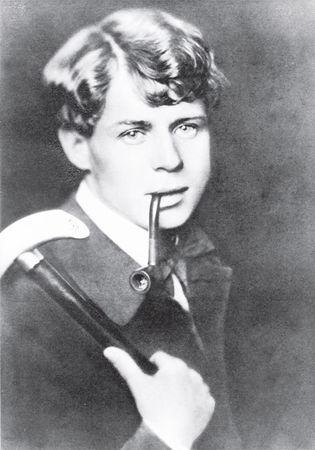

Действительно, гораздо более даровитый, чем X, Клюев поехал уже в Петербург и успел там прогреметь: Городецкий о нем звонил во все колокола. X, понятно, не усидел: тоже кинулся в Петербург. Там у него не особенно что-то удачно вышло: в пророки он не попал и вскоре вернулся, однако не без трофея: с фотографической карточкой, на которой был снят с Городецким и Клюевым. Bce трое – в русских рубахах, в смазных сапогах, с балалайками. Об этой поре в одном из своих очерков петербургской литературной жизни хорошо рассказал Г. Иванов:

"Приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка – травести.

– Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге?

– Слава тебе господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку, много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу.

Клетушка была номером "Отель де Франс" с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

– Маракую малость по-басурманскому, – заметил он мой удивленный взгляд. – Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей. Да, что ж это я, – взволновался он, – дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то, – он подмигнул, – если не торопишься, может, пополудничаем вместе? Есть тут один трактирчик. Хозяин – хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился.

– Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно, – сейчас обряжусь…

– Зачем же вам переодеваться?

– Что ты, что ты, разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку – я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке:

– Ну, вот, так-то лучше!

– Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

– В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно.

Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский style russe, не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. Для Городецкого, разумеется, все это была очередная безответственная шумиха и болтовня: он уже побывал к тому времени и символистом, и мистическим анархистом, и мистическим реалистом, и акмеистом. Он любил маскарады и вывески. Переодеться мужичком было ему занимательно и рекламнее. Но Клюев, хоть и "маракал по-басурманскому", был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает, но барину не перечил: пущай забавляется. А сам между тем не то чтобы вовсе тишком да молчком, а эдак полусловцами да песенками, поддакивая да подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу Городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, выжидал. Чего?"