Делёз вспоминает маленькую девочку, которая с восторгом следила за невероятным спектаклем моря, простояв несколько часов на частном пляже для состоятельных буржуа. Он также вспоминает ненависть, которая явственно звучала в словах матери, увидевшей ту же девочку, когда она бросила фразу о том, что решительно невозможно посещать пляжи, куда приходят "эти". Для буржуа, какими были его родители, предоставление отпусков рабочим означало утрату привилегий и потерю территории, худшую, нежели оккупация пляжей немецкими танками.

В Довиле Жилю пришлось на год остаться в местной средней школе. Без родителей, только с младшим братом, он был полным нулем в учебе, пока не повстречал молодого учителя Пьера Хальбвакса, сына известного социолога и социального психолога Мориса Хальбвакса (он погиб в 1945 г. в Бухенвальде). Пьер был слаб здоровьем, и его освободили от воинской обязанности. Для Делёза эта встреча была подобна пробуждению – он стал Учеником и обрел Учителя. Хальбвакс брал его с собой зимой на пляж, в дюны, и знакомил с французскими писателями: Андре Жидом, Анатолем Франсом, Шарлем Бодлером. Делёз совершенно преобразился. Он говорит, что уже точно не помнит почему, но Хальбвакс помог ему почувствовать что-то важное в литературе.

Через некоторое время Делёз продолжил учебу в лицее. Его определили в класс, где преподавателем философии был Виаль, но он мог попасть и в класс, где преподавал Мерло-Понти – знаменитый французский философ-идеалист, феноменолог. Он вспоминает, что Мерло-Понти был довольно меланхоличным, тогда как Виаль, находившийся на закате своей карьеры, очень нравился Делёзу.

На первых же занятиях по философии Жиль понял, что это то, чем он будет заниматься всю оставшуюся жизнь. Изучение философских концептов действовало на него точно так же, как на некоторых людей действует знакомство с яркими литературными героями; философия была столь же живой, как и любое литературное произведение. У него больше не было никаких проблем с учебой, он стал хорошим студентом.

В лицее были представители всех политических направлений, его одноклассники в какой-то степени были политически сознательными благодаря их товарищу, который участвовал в Сопротивлении и был расстрелян немцами. Однако это было не то политическое сознание и деятельность, которые можно наблюдать в мирное время, – политика в период оккупации была тайным занятием, поскольку в классе были ученики самых разных политических убеждений: от симпатизировавших Сопротивлению до сторонников правительства Виши.

Для Делёза детством и юностью стали демонстрации Народного фронта, политическая настороженность в лицее и наблюдение за тем, как его отец мечется между честностью и антисемитизмом. В итоге, хотя он рос в буржуазной семье, придерживавшейся "правых" политических убеждений, со времен Освобождения в 1945-м он был "леваком".

Однако Делёз не вступил в Коммунистическую партию, несмотря на всеобщий энтузиазм и тот факт, что многие из его друзей стали коммунистами. По собственным словам, его удержало от этого шага лишь то, что он всегда был трудоголиком и не выносил никаких собраний! Он вспоминает, что это был период Стокгольмского обращения. Все его друзья, очень талантливые люди, тратили время на сбор подписей под этой петицией… Делёзу казалось, что для партии было бы гораздо важнее, если бы они направляли свою энергию на то, чтобы дописывать диссертации, а не собирать подписи. Его же все это не интересовало, он не питал склонности к разговорам, а идея сбора подписей вызывала у него тихую панику. Делёз никогда не чувствовал полной солидарности с идеями партии.

Во многом это определялось его видением взаимоотношений философа и власти: философ всегда должен находиться как бы в оппозиции к любым властным структурам, ибо они несут однозначность интерпретаций ("хорошо-плохо", "правильно-неправильно"), а задача философа – как можно полнее сформулировать и использовать относительность этики и множественность культурных подходов. Власть хочет быть вездесущей, она гасит один за другим очаги сопротивления, проникает в частную жизнь философа, превращая его в "публичного профессора", властителя дум, наставника. Сила философа – в сопротивлении всякой власти: "Отношения сил важно дополнить отношением к себе, позволяющим нам сопротивляться, уклоняться, поворачивать жизнь или смерть против власти…Именно это было придумано греками. Речь не идет уже об определенных, как в знании, формах, ни о принудительных правилах власти; речь идет о правилах произвольных, порождающих существование как произведение искусства, правилах этических и эстетических, составляющих манеру существования, или стиль жизни (в их число входит даже самоубийство)".

Кроме того, любая власть направлена на подавление желания, то есть в конце концов свободы, а левые идеи как раз и утверждали необходимость освобождения, раскрепощения личности. Фактически полное их принятие означало их отторжение, а потому Делёз не стал убежденным социалистом (и не разочаровался в идеях социализма, как это произошло с его более "правоверными" друзьями).

В 1968-м он был госпитализирован с тяжелейшим приступом туберкулеза. Как и Спиноза, и Ницше, Делёз был вынужден жить с болезнью начиная с 1968 г. До приступа он не знал, что у него туберкулез, – чувствовал, что с его здоровьем что-то происходит, но у него не было желания выяснять все окончательно. Философ считал, что у него рак, и не особенно беспокоился. То, что он болен туберкулезом, Делёз узнал только тогда, когда начал кашлять кровью.

Болезнь оказалась очень запущенной, и случись такое несколькими годами ранее, он не выжил бы, но в 1968-м это уже не было проблемой благодаря антибиотикам. Это была болезнь без особой боли, и он полагал, что это огромная удача – болезнь без боли. Делёз считал, что слабо выраженная болезнь помогает, позволяя настроиться не на собственную жизнь, но на жизнь в целом. Настроиться на жизнь – это не значит начать думать о собственном здоровье, это значит ощущать каждый момент жизни.

С этого времени изменилось его отношение к докторам: лично он ничего не имеет против конкретных врачей, но ненавидит их специфическую власть. Делёз считает гнусным то, каким образом врачи манипулируют властью. Он полагает, что, к несчастью для пациента, обследования только позволяют докторам чувствовать себя увереннее относительно того диагноза, который они уже поставили. "Итак, – говорит философ, – хотя как люди врачи могут быть чрезвычайно привлекательны, но при исполнении своих должностных функций они смотрят на других как на собак. Это образец настоящей классовой борьбы".

У Делёза всегда было слабое здоровье, и это обстоятельство было лишь подчеркнуто, когда у него диагностировали туберкулез. В тот момент он приобрел все права, положенные больному, будучи уверенным, что болезнь необходимо использовать. Для Делёза болезнь – не враг, не то, что приносит ощущение смерти, скорее, это нечто, позволяющее ощутить жизнь, но не в смысле "я все еще хочу жить, я выздоровел, я начну жить". Болезнь обостряет видение жизни или ощущение жизни во всей ее силе и красоте.

Необходимо использовать болезнь, хотя бы с целью стать более свободным, иначе она будет сильно мешать. Получить пользу от болезни – это значит освободить себя от вещей, от которых невозможно избавиться в обычных условиях. Например, когда-то Делёз много пил, но вынужден был прекратить это из-за своего здоровья. Он полагал, будто выпивка помогает ему создавать философские концепты, но затем, прекратив пить из-за болезни, понял, что это совсем не так. Или еще – Делёз никогда не любил путешествовать, потому что никогда в действительности не знал, как это делать, хотя испытывал огромное уважение к путешественникам. Но тот факт, что его здоровье настолько ослаблено, позволяет ему отклонять приглашения куда-нибудь съездить.

Или, например, ему всегда было трудно ложиться спать поздно, но, поскольку у него хрупкое здоровье, для него больше не проблема пойти спать раньше. Болезнь является очень хорошим средством и с точки зрения освобождения от социальных обязательств.

Однако не нужно путать болезнь и слабость, поскольку слабость означает: сегодня я сделал все, что мог, день окончен. Слабость – это формула окончания дня, невозможности больше ничего из себя выжать. Если подходить к ней так, говорит Делёз, тогда это не надоедливое чувство, она довольно приятна. Ему нравится это состояние, состояние завершения чего-либо. С этой точки зрения слабость близка к старости.

Делез считает старость блестящим возрастом. Конечно, есть некоторые проблемы, например определенная медлительность. Самое ужасное в старости – боль и нужда, но они ей не свойственны. Делёз уточняет, что он имеет в виду: старость делают патетической, скорбной нищие старики, которым не хватает денег на то, чтобы жить, у которых нет даже здоровья, только еле теплящаяся жизнь и бесконечные страдания. Вот что отвратительно, но дело не в старости, полагает он, сама по себе она не несет зла. Если у вас достаточно денег и сохранилось кое-какое здоровье, она великолепна, потому что вы понимаете, что дожили до старости. Старость – это апофеоз жизни.

Последний поступок Делёза имеет символическое значение. Таким же символическим было сумасшествие Ницше. Символическими – если обратиться к другой реальности – были смерть Блока и самоубийство Маяковского. В последнем случае человек, который воспринимал революцию как квинтэссенцию поэзии, вдруг обнаружил, что она привела к господству именно той бюрократической сволочи, ненависть к которой и сделала его революционером. Нечто подобное, скорее всего, можно найти и в самоубийстве Делёза.

Вот почему страшное самоубийство Жиля Делёза видится не актом отчаяния, тем более не знаком торжества смерти, но последней попыткой ответить зову жизни, последним творческим жестом философа, сломившего болезнь силой воли к жизни, к свежему, чистому воздуху жизни: "Жест, что развертывается между креслом, в котором страдаешь и задыхаешься, и окном, которое открываешь. Жест, что развертывается между нестерпимым приступом кашля и последним глотком воздуха. Одно-единственное стремительное движение. Переход через линию".

Он, будучи тяжелобольным, сумел все-таки сотворить ослепительное, предельное событие. Сумел организовать последнее преодоление черты. Не умереть, но покончить с этим в каком-то нескончаемом парадоксе. Совершив жест, который нас и поразил, и ранил, – и все-таки жест философа, чисто делёзовский жест, в котором сказалось если и не презрение к смерти, то, по меньшей мере, глубокое доверие к жизни.

А жизнь не сводится ни к бытию-лицом-к-смерти, ни к драме индивидуального существования. Жизнь философа не свести к работе над книгами, как не свести ее к занятным анекдотам из его частного быта. Философская жизнь – не что иное, как опытная, экспериментальная работа философа над самим собой, рискованное сотворение себя. Достаточно вспомнить, что французское слово "expérience" (опыт) идет от латинского "experiri" (проходить через опасность) – гибельный ("péril") переход.

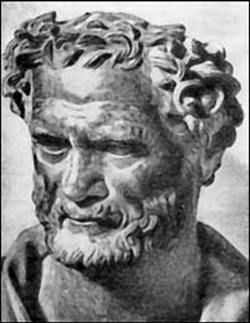

ДЕМОКРИТ ИЗ АБДЕР

(род. в 460 г. до н. э. – ум. в 371/70 или 361 г. до н. э.)

Над собственной жизнью стою,

Как над обрывом…

За жизнь я свою

Не дам ни гроша.

И со смерти порывом

Упаду в никуда.

Отдам все, что было

В жизни моей,

Для мира, Земли,

Для добрых людей.Игорь Сазонов, ученик 8-го класса

школы № 3 г. Бийска

V век до н. э. – это век расцвета античной демократии и греческих государств-полисов, в которых била ключом не только политическая, но и научная мысль. К этому времени уже появились величайшие писатели античности – Эсхил, Софокл, Еврипид, творцы классической греческой скульптуры – Фидий и Поликлет, знаменитые философские школы, оказавшие огромное влияние на дальнейшее развитие мировой науки и культуры (в их числе элейская, милетская, ионийская, пифагорейская). Рост влияния полисов, оживление общественной жизни принесли с собой дальнейший расцвет античной науки и материалистической философии, одним из выдающихся представителей которой был Демокрит из Абдер. Надо сказать, что в древности жители Абдер считались простофилями и дурачками, а слово "абдерит" было синонимом глупости и ограниченности. Однако философия Демокрита стала прототипом материалистического учения, оказавшим в дальнейшем огромное влияние на развитие европейской философской и естественно-научной мысли.

Демокрит за свою долгую жизнь приобрел огромное количество знаний. Его труды представляют нечто вроде энциклопедии знаний того времени. Диоген Лаэртский приводит более 70 названий его работ из области физики, этики, математики, музыки, риторики, астрономии и т. д. Широта, глубина, систематичность и цельность его трудов снискали ему уважение всех выдающихся мыслителей древности, таких, как Аристотель, Цицерон, Плутарх.

Биографические данные о философе сильно разнятся. По словам Диогена Лаэрция (III в. н. э.), Демокрит родился в 460–457 гг. до нашей эры, по другим свидетельствам – в 470 г. до н. э. Нет единодушия и относительно продолжительности жизни Демокрита – она варьируется от 85 до 104 лет (последнее маловероятно и относится, видимо, к области легенд).

Демокрит родился в городе Абдеры. По одним данным, он был сыном Гегестрата, по другим – Афинокрита. После смерти отца он взял часть отцовского наследства (в основном состоящую из денег) и отправился в путешествие. Объехал Египет, Эфиопию, Персию, Вавилон (Халдею) и Индию; согласно легенде, был учеником персидских магов и стал приверженцем восточной мудрости. Демокрит путешествовал несколько лет, вот его собственные слова: "…Я объездил больше земли, чем кто-либо из современных мне людей, подробнейшим образом исследуя ее, я видел больше, чем все другие, мужей и земель и беседовал с наибольшим числом ученых людей. И никто не обличил меня в ошибках при складывании линий, сопровождающихся доказательством… Я провел на чужбине около восьми лет". Путешествия Демокрита, его общение с философами и выдающимися учеными способствовали возникновению такой совершенной системы представлений о мире, какой являлось его учение.

Демокрит посетил и Афины, стараясь остаться неузнанным, а некоторые исследователи даже считают, что он никогда не был в этом полисе. Однако на самом деле Демокрит провел в Афинах несколько лет, "…используя каждую минуту для того, чтобы научиться мудрости и упражняться в ней". Точных данных о том, когда именно Демокрит был в Афинах, нет – скорее всего, это произошло либо в начале, либо накануне Пелопоннесской войны (около 431 г. до н. э.). Все рассказы об этом путешествии подчеркивают скромность Демокрита, стремление учиться у других и желание держаться в тени.

Есть свидетельство о том, что Демокрит "знал и Сократа, но Сократ не знал его". Именно в это время был написан "Малый мирострой", одно из главных произведений Демокрита, в котором он писал о человеческом обществе, в частности о возникновении государства. В Афинах Демокрит познакомился с другим выдающимся философом древности – Анаксагором (чувствуя приближение старости, Анаксагор, так же как и Демокрит, покончил с собой). Согласно различным источникам, отношения Демокрита с Анаксагором были прохладными, но по многим вопросам мнения двух великих материалистов античности совпадали. В частности, они сходились в том, за что Анаксагор был осужден афинским судом – за неуважение к богам – и едва избежал наказания (возможно, именно поэтому Демокрит старался быть в Афинах незаметным, ибо, как и Анаксагор, был атеистом).

С большим вниманием и редкой для молодого человека сосредоточенностью Демокрит изучал эллинскую философию. Решающее влияние на формирование его взглядов оказал философ Левкипп, верным учеником которого он стал, восприняв и развив атомистическую систему.

Личность Левкиппа таинственна и спорна – о нем осталось крайне мало свидетельств, о его жизни ничего не известно, а Эпикур, прямой продолжатель атомистики, утверждал, что такого философа вообще не было. Еще в начале XX в. ученые спорили о достоверности факта существования Левкиппа, но сегодня большинство исследователей полностью признало его реальность.

Аристотель пишет о теории Левкиппа – Демокрита как о едином учении. Создателем атомистической теории был Левкипп, однако Демокрит ее усовершенствовал и дополнил. Невозможно точно определить вклад Демокрита, поскольку еще в древности не было отчетливого разделения между учением Левкиппа и взглядами Демокрита. Левкипп создал свое учение, пытаясь примирить аргументы элейской школы о невозможности движения с данными чувственного опыта. Он допускал существование небытия, т. е. пустоты, разделяющей мельчайшие частицы бытия (атомы). Атомы, будучи неделимыми и неизменными, отличаются друг от друга лишь величиной и формой и находятся в состоянии вечного движения. Сталкиваясь и сцепляясь друг с другом, атомы образуют все вещи реального мира, а сочетания атомов обусловливают их разнообразие. Атомы различной формы и величины образуют первичные сочетания: огонь, воду, воздух и землю.

Носясь в пустоте, бесчисленные множества атомов порождают вихри, из которых возникают миры. Каждый вихрь окружает себя как бы оболочкой, препятствующей отдельным атомам вырываться наружу. Кружась в таком вихре, атомы сортируются по принципу "подобное стремится к подобному": более крупные из них собираются в середине и образуют плоскую Землю, более мелкие устремляются к периферии. Некоторые скопления атомов воспламеняются из-за скорости движения – так возникают видимые нам небесные светила. Процесс космообразования, как и все, что совершается в мире, обусловлен некоей высшей необходимостью (ананке).

Левкипп сыграл важную роль в развитии представлений о космосе, и современными астрономами в его честь названа малая планета (астероид) 5950 Leukippos и лунный кратер Leucippus.

В остальном взгляды Левкиппа практически неотделимы от дальнейшего развития атомистики в трудах Демокрита, являющихся закономерным результатом развития предшествующей философской мысли. В учении Демокрита можно найти части материалистических систем Древней Греции и Древнего Востока, в том числе принцип сохранения бытия ("ничто не возникает из ничего"), принцип притяжения подобного к подобному, само понимание физического мира как возникшего из соединения первоначал (огня, воды, земли, воздуха, разума), зачатки этического учения.